Por Don Quiterio

Pocos saben que Hayao Miyazaki (Tokio, 1941), maestro de la animación japonesa, comienza a despuntar de la mano del primer gran éxito nipón de exportación universal: ‘Heidi’, la mítica serie creada por Isao Takahata, más de cincuenta capítulos…

…en torno a una niña que, con su inocencia inquebrantable, corretea por los Alpes -heredera del personaje literario creado en 1880 por Johanna Spyri-, siempre en compañía de sus inseparables Pedro, Klara o Niebla, el perro más vago del argot popular. Junto a ellos, como una figura femenina férrea, la ínclita señorita Rottenmeier.

‘Heidi’ se empieza a preparar a partir de 1967 como una colaboración entre Japón y Alemania, y se lleva hasta las montañas helvéticas, precisamente, para “evitar relacionarla con los horrores de la segunda guerra mundial”, como han reconocido sus autores. Miyazaki es el encargado de los fondos y ajustador de la serie animada, como lo es también de ‘Marco’ (1976) y de ‘Conan, el niño del futuro’ (1978), uno de sus últimos proyectos televisivos para la Nippon Animation antes de dar el salto en 1985 a la empresa Studio Ghibli, creada junto a Takahata, cuyo nombre deriva del que usan los italianos para sus aviones de exploración del Sáhara en esa segunda gran guerra, el cual proviene, a su vez, del viento caliente y seco que barre el desierto. El estudio Ghibli supone un vendaval en el cine japonés. Y Miyazaki es uno de sus baluartes.

El autor de ‘El castillo de Cagliostro’ (1979), ‘Nausicaä del valle de los vientos’ (1984) o ‘El castillo en el cielo’ (1986) sabe mezclar, en un perfecto entramado, las referencias a la tradición samurái propia de Oriente con elementos de la cultura occidental, y más concretamente de su literatura clásica. Mientras buena parte del cine de animación infantil se empeña en establecer paralelismos entre el mundo de la fantasía y la más absoluta realidad, Miyazaki siempre es fiel a la imaginación pura, sin cortapisas de verosimilitud. Su cine está repleto de hermosa naturaleza, de criaturas extraordinarias, de recovecos inesperados.

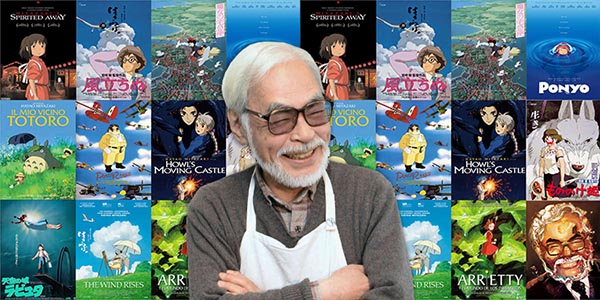

Niños y adultos quedan fascinados con películas que ofrecen lecturas para todas las edades. Ahí están títulos que lo corroboran: ‘Nicky, la aprendiz de bruja’ (1990), ‘Porco rosso’ (1993), ‘La princesa Mononoke’ (1997), ‘El castillo ambulante’ (2004), ‘Ponyo en el acantilado’ (2008)… La naturalidad de sus personajes es lo que fascina. Es la cercanía, en efecto. No son mundos distantes, pese a los espíritus que los pueblan. El cineasta, en realidad, se ríe de los fantasmas y se los presenta a los niños de forma natural. El lenguaje de su cine es el lenguaje del alma, que es universal. Y la gran mayoría de sus personajes centrales son niñas.

Este universo se organiza desde una puesta en escena que nunca renuncia a una belleza que lo mismo se imprime en los detalles –una mirada, una lágrima, una mueca- que alcanza dimensiones de pintura mural ya sea de corte realista o surrealista. Es un preciosismo que se aparta de la fábula blanca para adentrarse en los laberintos de la crudeza y el dolor que recorren todo proceso de crecimiento y de modo dramático para terminar conformando una serena reflexión sobre la transitoriedad, sobre la necesidad de tener los ojos bien abiertos para apreciar todo cuanto nos rodea.

La familia de Hayao Miyakazi, y en especial su madre, son fuente de inspiración de su cine y de la forma de retratar sus personajes femeninos. De hecho, cuando es solo un crío, su madre tiene que permanecer en la cama por culpa de una tuberculosis que la obliga cada día a sobreponerse al dolor, siempre sin perder la sonrisa. Una situación y fortaleza que el hijo refleja en muchas de sus películas, donde se viven situaciones parecidas.

Es el caso de ‘Mi vecino Totoro’ (1988), con las dos niñas echando de menos la figura materna, sufriendo su reclusión en un sanatorio precisamente por tuberculosis, mientras ellas, a cargo de su padre, viven una maravillosa aventura. En 2013 realiza ‘El viento se levanta’, acaso su obra más contenida, el cénit de su madurez expresiva, un halo del mejor John Ford atravesando la vida de un ingeniero, cuyo tono sobrio lacado de serenidad, de tintes autobiográficos, refuta que el melodrama se impone a la fábula.

Su último largometraje, ‘El chico y la garza’ (2023), parte de una novela de Genzaburo Yoshino, la historia de un niño que ha perdido a su madre en la guerra chinojaponesa y se traslada al campo junto a su padre y su nueva esposa embarazada para huir de un Tokio asolado por los bombardeos. Y en esa zona rural, aislada, recibirá la visita de una garza real, un pájaro de mal agüero que podría arrastrar al tierno adolescente al mundo de los muertos, pero termina revelándose, al fin, como un aliado no exento de picardía.

Un filme testamentario que funciona, al mismo tiempo, como recopilatorio de asuntos y motivos visuales presentes en su obra previa y, en esencia, su premisa argumental conecta con ‘El viaje de Chihiro’ (2001). Porque el maestro japonés propone una reflexión amarga pero extrañamente reconfortante sobre la condición efímera de las cosas, de las personas y, claro está, también de sí mismo.