Por Don Quiterio

Cuando yo era un crío, mi padre, al volver de su trabajo, a eso de las dos de la tarde (la hora de la comida, con ese porrón de cristal lleno de vino con gaseosa presidiendo, orgulloso, la mesa), siempre traía varios periódicos a la casa familiar.

Mi afición a la lectura quizá venga de aquella particularidad. Los devoraba, los escrutaba, los diseccionaba como a un insecto. Incluso por las noches, mi padre traía la prensa de la tarde, que en esos tiempos existía. Sin ir más lejos, en Zaragoza, salía “Aragón exprés”. Los martes, por ejemplo, los esperaba con ansiedad, como agua de mayo, acaso porque el día anterior solo aparecía la dichosa “Hoja del lunes”, esquelética y con poca sustancia. Sobre todo, digo, devoraba, escrutaba y diseccionaba el “Heraldo de Aragón”, el decano de la región, que ofrecía una página entera firmada por el añorado Joaquín Aranda en la que, con el epígrafe de “Los estrenos en los cines”, reseñaba, con gracejo y estilo literario, todas las novedades de la cartelera cinematográfica zaragozana.

Aquellos cines de antaño -los de estreno en el centro de la ciudad y los de reestreno en los barrios- fueron importantes centros de socialización popular, como antes lo fueron los ateneos. Y cuando fueron desapareciendo, cuando fueron apagando sus luces, no quedó más que frustración y desengaño por unas ilusiones que, acaso, no merecían ser creídas. Hubo un momento en que las películas eran una religión, había que creer lo que salía del proyector. Hoy, sin embargo, el hecho social se ha perdido, porque se pueden ver en casa o lo roban de internet. Ahora, al parecer, nos impactan muchos más los efectos digitales, las truculencias, los escándalos y aquí la coñita que hemos convertido casi en imagen de marca. A lo peor, el cine vuelve a ser una barraca de feria por el poco eco que tienen entre el público las películas de autor o reconocidas por los académicos y los festivales. Hay una estandarización del producto y todo se basa en gente que vuela, las dichosas tres dimensiones o los dibujos animados. Desde que una cierta impotencia se ha ido disfrazando de huida hacia delante, se da una cultura del desengaño popular que se ha visto reforzada con ese gran apagón de los cines. La televisión por cable, el deuvedé e internet han cambiado la forma de consumir y producir ficción. Sin ir más lejos, aquí, en Zaragoza, junto a las recientemente desaparecidas salas Renoir, habría que acordarse de aquellos míticos cine de los Dorado, Fleta, Actualidades, Coliseo, Avenida, Mola, Goya, Victoria, Gran Vía, Coso, Argensola, Latino –¡ah, mi queridísimo cine Latino!-, Fuenclara, Rex, Roxy, Pax, París, Palacio, Rialto…

Hoy, salvo el Elíseos, el Cervantes y el Palafox (este multiplicado por once), todo se encuentra en centros comerciales (Aragonia, Augusta, Grancasa, Yelmo), multisalas palomiteras instaladas en la cultura de pasar el rato, la risita y la queja. Desde estas páginas de “El pollo urbano”, recogemos el testigo de aquella época, en la que ir al cine era como un acto sagrado (y sus salas, templos), y estrenamos –valga la redundancia- esta nueva sección mensual para “ponernos al día” en materia cinematográfica (expresión que horrorizaría a Rosa Chacel, pues la cultura no tiene “día”). Ya lo escribió Francisco de Quevedo: “Ninguna cosa despierta tanto bullicio del pueblo como la novedad”.

“A Roma con amor” (Woody Allen) es una antología del cineasta neoyorquino trasladada a la modalidad típicamente italiana de episodios, que ya había practicado en el filme compartido “Historias de Nueva York”, ocupándose del segmento “Edipo reprimido”. Ahora rinde homenaje a su admirado Fellini, sin que falten los toques surrealistas en medio de divertidas situaciones costumbristas, con una perfecta amalgama de canciones populares y arias operísticas. Una comedia desmelenada, acaso con ciertos gags excesivamente largos, a través de seis historias que se cruzan, narradas por un guardia de tráfico que todo lo ve y con unos personajes extremos y grotescos, imposibles e impensables.

“Casa de tolerancia” (Bertrand Bonello) es un evocador y sugerente filme, lleno de magnetismo y una extraña poesía, ambientado en un burdel en el París del siglo XIX, donde un hombre desfigura la cara de una prostituta y la cicatriz resultante dibuja en su cara una sonrisa trágica que la marcará de por vida.

“Mátalos suavemente” (Andrew Dominik) es el segundo largometraje del cineasta neozelandés, adaptación de una novela de George Higgins y que se inspira en la estética violenta de Sam Peckimpah y en el humor absurdo de Tarantino o los Coen. Un thriller discursivo, parlanchín, como metáfora forzada de la voracidad implacable del mundo financiero y su onda expansiva en la crisis que vivimos. Estamos ante uno de esos dramas criminales en los que si hay que matar, se mata, aunque sea suavemente, sin sentimentalismos ni alharacas, signifique lo que signifique alharaca.

“Una vida mejor” (Cédric Kahn) es un drama francés con constantes elipsis y el director sabe evitar arrebatos sentimentaloides en esta historia de préstamos bancarios, embargos y sueños imposibles, y sus desvastadores efectos en una relación amorosa, entre el cine neorrealista y los filmes de Ken Loach.

“El nombre” (Mathieu Delaporte y Alexandre de la Patellière) es una versión fílmica de una obra teatral, y eso se nota tanto en las formas como en el tema, a través de una encarnizada discusión familiar aparentemente trivial sobre la elección del nombre de un bebé, que recuerda la estructura de “Un dios salvaje” de Polanski.

“Una botella en el mar de Gaza” (Thierry Binisti) es una coproducción entre Francia, Canadá e Israel, una muy libre adaptación de la novela homónima de Valérie Zenatti que lanza una mirada esencialmente humanista a favor de la convivencia pacífica entre palestinos e israelíes.

“Blancanieves” (Pablo Berger) es una versión muda y en blanco y negro del cuento de los hermanos Grimm, audaz e insólita, sentida y bonita, donde el relato gótico, el melodrama, la tragicomedia y hasta la opereta se cruzan con coherencia entre la apuesta estética y las licencias poéticas con el original literario. Un cine tan deudor de Luis Marquina como de Murnau o Browning, tan cerca de Val de Omar como de Vertov o Gance. El cineasta español sitúa el relato en la Andalucía de los años veinte de la centuria pasada, con una cuadrilla que la integran unos enanos toreros.

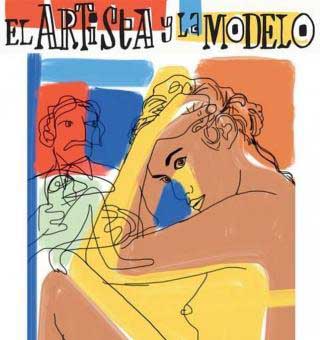

“El artista y la modelo” (Fernando Trueba) es otro filme en blanco y negro (de Daniel Vilar), cálido y sensual, que nos remite a los retratos femeninos de la primera etapa de Bergman. Un relato que bebe del realismo poético francés del Jean Renoir más campestre de “Un día de campo” al Jacques Rivette de “La bella mentirosa”, para ofrecernos un duelo entre el hombre y la piedra, entre el escultor y la mujer, entre un veterano y una aprendiz, en días de la segunda guerra mundial. El director español parece completar una secreta trilogía con “El año de las luces” y “Belle époque”.

“Dredd” (Pete Travis) es una nueva adaptación del juez Dredd que recupera el espíritu y la letra del cómic original del guionista John Wagner y el dibujante zaragozano Carlos Ezquerra (hijo, por cierto, de Salomé Ezquerra, a la que Tasio Peña realiza un documental sobre la memoria histórica y del que hacemos referencia en un artículo de esta sección). Se trata de una especie de Robocop cuyo único deber es el de hacer cumplir la ley, sin medias tintas, asumiendo funciones de policía, juez y verdugo en un sistema legal totalitario que carece de juicios ni derechos de defensa. Puro entretenimiento en una ensalada de tiros y explosiones.

El resto, saldos. O sea, películas con las que el séptimo arte cae al octavo, al noveno, al duodécimo lugar. Como “Atrapados en Chernóbil” (Bradley Parker), una idea atractiva sobre esa zona devastada por las radiaciones que se convierte en un vulgar y tópico relato de zombies, en un estilo falsamente documental, nada original y nada de nada.

O “Sin frenos” (David Koepp), un frenético y agotador thriller que recorre las calles de Nueva York a golpe de pedal.

O “Desafío total” (Len Wiseman), un videoclipero e irritante remake del filme homónimo de Paul Verhoeven, a su vez la adaptación de un relato de Philip K(indred) Dick, con un tono más apocalíptico y trascendente, que no ofrece el cielo, pero se deja ver y oír. O “Si de verdad quieres…” (David Frankel), una superficial y liviana comedia dramática sobre las parejas maduras en crisis, que promete más de lo que ofrece y la olvidas pronto. O “Salvajes” (Oliver Stone), basado en la novela negra de Don Winslow, un tebeo en la línea de “Asesinos natos” y “Giro al infierno”, alocado y violento, tan tonto y sencillo como el mecanismo de una alfombra.

O “Contrarreloj” (Simon West), donde Nicholas Cage vuelve a hacer de Nicholas Cage, o sea, el mismo personaje de siempre, los mismos gestos, las mismas caras, los mismos matices, un simple repetidor de receta mal estructurada. O sea, que diría Francisco Umbral.

Lo que cansa, incluso sofoca, es tanta repetición. Yo creo, de veras verdaderas, que el añorado Joaquín Aranda estaría de acuerdo con estas opiniones. A mi modo de ver (y al suyo), de las mejores películas hubiese dicho su particular latiguillo final de “no se la pierdan”. O “¡bravísimo!”. Del resto, de las mediocres, aquello de “para pasar el rato” o “apenas para pasar el rato”. Qué tiempos, que diría José Luis Garci, ese cineasta con olor a naftalina, anacrónico y moroso, involuntariamente cómico y un tanto delirante, que acaba de realizar “Homes and Watson: Madrid days”, un filme –o lo que sea- que, sostiene, “lo he realizado con la sencillez con la que escribe Sommerset Maugham, con la claridad de las películas de Howard Hawks y con la humildad de Zurbarán en cualquiera de sus pinceladas, porque huele a los granos de café cuando los triturabas en el molinillo, a music-hall y a fin de siglo”. Al ver esta película, me acordé de una frase del mago René Lavand, que hacía trucos de cartas con una sola mano mientras repetía: “Más lento no se puede hacer”. ¿De qué va el señor García?