Por Don Quiterio

Aunque hay cosas en las novelas que solo se pueden leer pero no llevarlas al cine, la literatura y el séptimo arte siempre han ido de la mano. Para bien o para mal.

Son dos disciplinas diferentes pero complementarias, que tienen distintos códigos narrativos (el literario y el fílmico) y, muchas veces, los cineastas no traspasan esa frontera, básica para reflotar el aroma en el que se basan. Esto lo tiene muy claro el francés François Ozon, realizador de “En la casa”, para quien “siempre, cuando uno adapta, tiene que hacer suya la obra y estar dispuesto, incluso, a traicionar al autor”.

Adaptación de la obra teatral “El chico de la última fila”, del madrileño Juan Mayorga, el filme refleja los procesos creativos y el alcance de la literatura cuando se funde o confunde con la vida, a través de la peculiar relación de dependencia que se establece entre un profesor y un alumno por unas redacciones escolares. Hay también un juego irónico en la relación entre la narrativa y el arte, la necesidad de contar historias del profesor frente a la banalidad de las artes plásticas que vende su mujer galerista. Se trata, en cualquier caso, de un apasionante thriller dramático, lleno de sugerencias y contradicciones, que explora los límites entre la realidad y la ficción, en la mejor tradición del maestro Buñuel, perfectamente hilado, rico en matices, con diálogos brillantes y bien calzados. Por sus venas, además, circula la sangre de Haneke, Pasolini, Hitchcock y Allen.

Una, en fin, importante reflexión sobre el acto de crear literatura y el de consumirla y sobre la habilidad de esta para conjurar vidas alternativas e identidades más gratificantes tanto para los autores como para los lectores. Sobre el placer de asomarse a las vidas ajenas y sobre los riesgos de confundir vida y ficción.

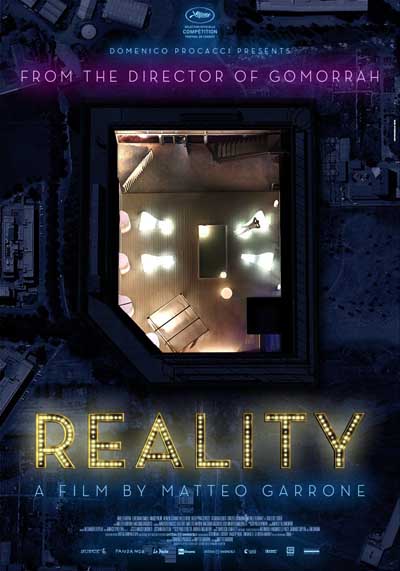

De eso mismo, aunque de otra forma, habla también “Reality”, del italiano Matteo Garrone, quien parece querer conseguir una atmósfera similar a la del dramaturgo Eduardo de Filippo, un irónico melodrama con tintes cómicos próximo a la fantasía paranoica de un Polanski o a la sensibilidad de un Fellini, de un Visconti, de un Monicelli o de un De Sica, sobre un hombre ridículo, imposible, seducido por la perspectiva de triunfar en un concurso televisivo.

Menos claro lo tiene José Luis Cuerda, al que habría que recordarle que una novela y un guion son escenarios muy distintos, que hay tramas o personajes que no funcionan con los cuatro apuntes que permite el metraje de un filme y que hay determinadas líneas de diálogo que se soportan bien sobre el papel, pero, sin embargo, naufragan cuando son recitados por un actor. Este es el problema de su última realización, “Todo es silencio”, a partir de un guion del escritor Manuel Rivas –con quien ya colaborara en “La lengua de las mariposas”- que adapta su propia novela, con un desequilibrio entre la etapa de juventud y la madura que impide un tránsito natural en la recreación histórica de la Galicia que media entre las décadas de 1960 y 1980. La historia, así, es un tropel de tópicos a lomos de una intriga policial con narcótico local y una doble trama romántica con cacique etiquetado. Lo mejor, lo que dicen un par de personajes del filme: “Si quieres joder una novela, hazle una buena crítica”.

A través de un guion a modo de comedia picaresca de Paul Laverty, que ya lleva doce escritos para Ken Loach, el cineasta británico vuelve a ofrecer una fábula populista, social y política, que inventa un final feliz para una generación castigada por la crisis. Su título, “La parte de los ángeles”, hace referencia a la porción que se evapora, más o menos un dos por ciento, durante el reposo del whisky de malta en la barrica de roble. El filme, para saborearlo, es a la cata de whisky lo que “Entre copas” es a la de vino. Sin tanto sabor, Costa-Gavras habla de la avaricia en “El capital”, un discursivo retrato crítico de quienes trabajan en las finanzas y su forma de vida, partiendo del libro muy bien documentado de Stéphane Osmont, antiguo troskista experto en economía, cuyo título, por supuesto, alude a la obra de Karl Marx (y a la de Groucho, también).

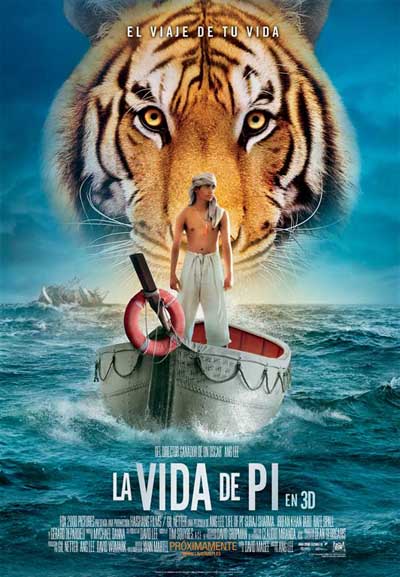

La aventura de un joven superviviente a un desastre en pleno océano que entabla una inusual conexión con un tigre bengalí en un bote salvavidas nos la cuenta el taiwanés Ang Lee en “La vida de Pi”, sobre el best-seller de naufragio escrito por el salmantino afincado en Canadá Yann Martel, un proyecto muy difícil de adaptar al celuloide. El cineasta sale airoso de la empresa y se gusta en la alegoría que representa y en la inocencia que transmite, evocando obras como la de John Milton en “El paraíso perdido”. Para su novela, Martel se inspira en la marinera “Las aventuras de Arthur Gordon Pym”, de Poe, con la que comparte un desarrollo realista de relato de supervivencia en contraste con un final fantasioso y enigmático. Martel divide su novela en tres partes perfectamente diferenciadas, hasta el punto de que parecen tres relatos independientes. Los dos primeros tienen un desarrollo más cinematográfico, incluso de género de aventuras, mientras que el tercero supone un giro que cuestiona cuanto ha sucedido hasta entonces. Un libro lleno de colores y contrastes: el océano azul, el barco blanco, el chico de piel tostada, el tigre naranja y negro, la isla verde y la India. Su traslado al fotograma es una suerte de homérica odisea, como si de una tradución a una nueva lengua se tratara.

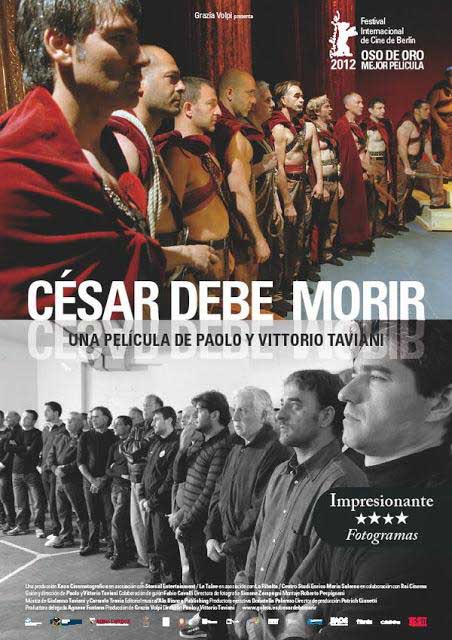

Pirandello decía que “una historia como tal es como una bolsa cuyo peso viene dado por las ideas y los sentimientos que en ella se introducen”. Los Taviani toman las historias de otros y las llenan de sus propias ideas y sentimientos y pergeñan en “César debe morir” una obra que posee un alma shakesperiana superior a la de la mayoría de las películas que directamente adaptan sus obras, concentrando reflexiones sobre el poder, la violencia, el ejercicio de la autoridad o la libertad. El resultado es una asombrosa disolución de las fronteras que separan realidad de ficción, sobre Julio César y sobre la traición y el destino, con el texto del bardo inglés adaptado por los presos –que parecen sacados de una película de Pasolini- para su puesta en escena pública en el salón de actos de la cárcel, lugar que se erige como el gran teatro del mundo. Paolo y Vittorio Taviani resucitan la venganza shakesperiana para convertirla en “vendetta” napolitana. Rodada en blanco y negro y color, puede parecer tosca y amateur, pero ahí reside toda su fuerza. La adaptación no es exacta sino libre dando por bueno el viejo axioma de que todo traductor es un traidor.

“El origen de los guardianes” es un filme de aventuras animadas que reúne a los personajes navideños de la tradición anglosajona y parte de la saga literaria “Los guardianes de la infancia”, escrita por el ilustrador infantil William Joyce, autor que reinterpreta a grandes personajes de leyenda explicando sus orígenes. Joyce, además, ha diseñado personajes para películas como “Toy story” (1995) y “Bichos” (1998), y es, también, la fuerza creativa de producciones como “Robots” (2005) y “Descubriendo a los Robinsons” (2007).

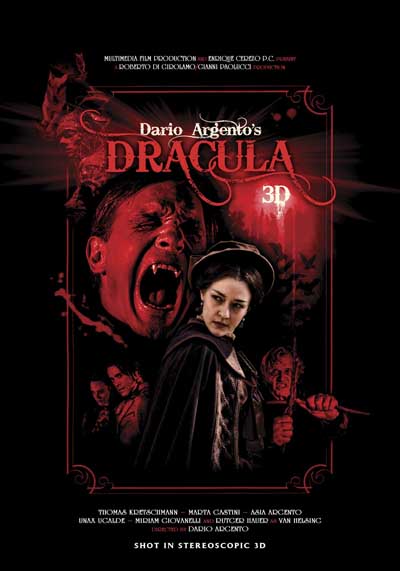

Mucho menos interés ofrece el filme de animación “Campanilla y el secreto de las hadas” (Tom Rogers y Ryan Rowe), en la que apenas hay mención alguna a la obra de J.M. Barrie, creador literario del personaje que acompaña a Peter Pan, porque estamos en un universo muy distinto y del original solo se recuerda un pasaje en Neverland. Y menos aún la enésima adaptación de la novela de Bram Stoker “Drácula” que hace el italiano Dario Argento, un subproducto anacrónico, tan malo que ni intenta disfrazarlo de la cursilería expresionista de la versión de Coppola. Una broma que produce vergüenza ajena, sin guion, sin dirección de actores, que sonroja y hasta mueve a la risa, pero por no llorar.

No del todo desdeñables resultan “Astérix y Obélix, al servicio de su majestad” (Laurent Tirard), cuarta entrega, con personajes de carne y hueso, de los galos más famosos de la historia del cómic, creados por René Goscinny y Albert Uderzo; “Invasor”(Daniel Calparsoro), adaptación sin alma de la novela de Fernando Marías, que transcurre a camino entre Oriente Medio y Galicia; “Hasta la vista” (Geoffrey Enthoven), optimista y previsible comedia dramática belga, sin caer en lo grotesco ni en lo patético, sobre tres personas con discapacidad, a modo de “road movie”; “Golpe de efecto”, una blanda y sentimentaloide reivindicación de los veteranos en el bésibol interpretada por un cascarrabias Clint Eastwood para el debut en la dirección de Robert Lorenz, su ayudante desde “Los puentes de Madison”; o “Fin” (Jorge Torregrossa), una insuficiente mezcla de drama sobrenatural con thriller, terror y ficción científica sobre la novela homónima –que tampoco da para mucho- de David Monteagudo.

Del resto de los estrenos en la cartelera zaragozana poco o nada se puede destacar, por no hablar de tomaduras de pelo: “Amanecer, parte 2” (Bill Condon), quinta entrega de la franquicia de terror adolescente “Crepúsculo”, adaptación de la última novela de los best-sellers románticos escritos por la hueca y monolítica Stephenie Meyer, que hace con el vampiro lo mismo que E.L. James con el sadomasoquismo; “En la muerte del asesino” (Rob Cohen), plana secuela, o precuela, de “La hora de la araña” y “El coleccionista de amantes”, las dos anteriores aventuras cinematográficas del detective psicólogo Alex Cross basadas en las novelas policiacas de James Patterson, especialista en los fuegos artificiales y el embuste del tahúr; “Buscando a Eimish” (Ana Rodríguez Rosell), oda a la familia conservadora, todo banal y sin consistencia, inspirada en el melodrama romántico irlandés “Once”, de John Carney, caracterizados por sus canciones intimistas; “Los amos del barrio” (Akiva Schaffer), astracanada repleta de tópicos, sin ninguna gracia, con un rosario de frases de mal gusto y mensaje moral de pacotilla; “Persiguiendo Mavericks”, una ridícula historia real de superación llena de escenas de surfeo en el oleaje, que termina de realizar Michael Apted ante los problemas de salud de Curtis Hanson; o “El hombre de los puños de hierro”, debut en la dirección del músico Robert Fitzgerald Diggs (más conocido como RZA), con guion de Eli Roth y apadrinamiento de Quentin Tarantino, para quien trabaja en su “Kill Bill”, una borrachera visual de todo tipo de peleas, artes marciales y mamporros localizados en la China feudal. Hay quienes se lo pasarán pipa. Con palomitas, mejor.