Por Don Quiterio

Hace unos días, en efecto, nos dejaba José Luis Borau y el que esto escribe ha vivido algunas (pocas) experiencias con el paisano, pero, qué duda cabe, son más sabrosonas las que me cuentan Dionisio Sánchez, Chema Mazo, Arturo Briones o mis buenos (pocos) amigos de Madrid.

El negro zumbón

El gran Antonio Bruned Mompeón, antiguo director del verdadero ‘Heraldo de Aragón’, despide en 1952 al titular de la crítica cinematográfica por escribir la reseña de ‘Bienvenido, míster Marshall’ sin haber visto la película. Es la época en que proliferan, sin parar, las cintas folclóricas, de pandereta, y el filme tiene todas las papeletas para ser más de lo mismo. El asunto estalla cuando, unas semanas después, la realización de Luis García Berlanga, una descomunal y brillante sátira netamente española escrita por Juan Antonio Bardem y Miguel Mihura, obtiene un premio en el festival de Cannes. El director del diario decano de la región aragonesa llama al orden al periodista. Lo cita en su despacho y, efectivamente, escribe sobre el estreno en Zaragoza sin haberlo visto. Despedido. Su lugar lo ocupa un cinéfilo de veintidós años y compañero de estudios del propio Bruned. Así comienzan las aventuras y desventuras cinematográficas de un joven llamado José Luis Borau Moradell…

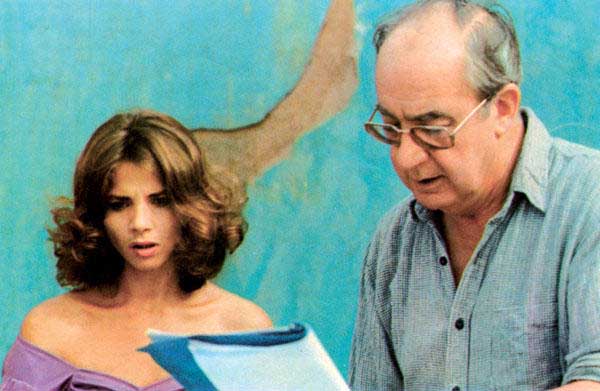

Precisamente es en la casa de Antonio Bruned, en San Sebastián, cuando voy con su hija Teresa a pasar unos días de verano, donde trabo contacto por primera vez con el ilustre zaragozano –aunque uno, claro, estaba para otros menesteres-, y me encuentro ante una persona afable y conversadora (playa arriba, playa abajo), culto e inteligente, coqueto e impaciente, afectuoso y gruñón, con su aire de inocente niño gigante de cuerpote desgarbado, un sentido del humor muy peculiar y en nada el chico bueno que dicen por ahí…

Con el tiempo, vuelvo a cruzármelo en Zaragoza con ocasión de la presentación en la filmoteca (entonces ubicada en el desaparecido cine Fuenclara) de ‘Río abajo’, pero la copia que le llega a Leandro Martínez, responsable del área, se encuentra sin subtítulos en español. Ante una sala hasta los topes, Borau, ni corto ni perezoso, no se desprende del micro de cortesía, hace una señal al proyeccionista para el inicio de la sesión y empieza a doblar todos los diálogos en inglés de los intérpretes: de David Carradine, de Victoria Abril, de Scott Wilson, de Sam Jaffe…

En otra ocasión, cuando se restaura ‘Furtivos’ y se proyecta en el Palafox, los de archivos de la filmoteca, con Ana Marquesán al frente, me hacen un pedido para insertarlo en una suerte de latas redondas que se regalan a todos los invitados. Acudo a la sesión con Eduardo Laborda, Iris Lázaro, Angustias Moreno y Antonio Lloréns, el de ‘Cartelera Turia’, quien ofrece a todos los que pasan por su lado el recién salido pequeño calendario erótico de la revista semanal. Borau, ante la imponente fotografía de la portada, exclama: “¡Vaya tranca que tiene el negro zumbón!”… Curiosamente, el día anterior muere su amigo Joaquín Aranda, y me quedo sorprendido de que, en las largas palabras previas a la proyección, no se hiciera alusión alguna al triste desenlace. Y es que Borau, cuando se traslada a Madrid a opositar y estudiar cine, deja su sección en ‘Herado de Aragón’ a José Pérez Gállego (que firman respectivamente con los pseudónimos de David y Ulises), y este, otro que tal, se la pasa a Aranda. El trío calavera, en fin, del que existe una foto preciosa, en la plaza de toros, cuando Ernest Hemingway visita Zaragoza. Por cierto, están totalmente reconocibles, menos el añorado Aranda, con una media sonrisa de deslumbre y mucho pelo (¿utilizaba peluquín?).

En Madrid, en efecto, Borau se diploma en el IIEC en 1960 con la práctica ‘En el río’ y empieza a realizar cortometrajes documentales: ‘Capital, Madrid’ (1962), ‘Las bellas de Mallorca’ (1963) o ‘¿Quién es quién en segunda cadena?’ (1966). También dirige los episodios ‘Albergues y paradores’, ‘Lección de Toledo’, ‘Zaragoza es algo más’, ‘La moda en España’, ‘Córdoba’ y ‘Alicante’ para la serie documental ‘Conozca usted España’ (1965). O los de ‘El enemigo’, ‘Chiquirriqui’ y ‘Soy un león’ para la serie ‘Dichoso mundo’ (1966). O el de ‘Toros en Chinchón’ para ‘Fiesta’ y el de ‘Miau’ para ‘Cuentos y leyendas’, realizados en 1968. Unas series, por cierto, que sirven para el fogueo de unos jóvenes Olea, Regueiro, Guerín, Patino, Summers, Camus…

Profesor de guion en la escuela oficial de cine y de dirección en la universidad de Valladolid, Borau se dedica al cine publicitario y da sus primeros pasos en el largometraje con dos filmes de encargo. ‘Brandy’ (1963), también conocido como ‘El sheriff de Losatumba’, es un delirante “cocido-western”, que firma con el pseudónimo de J.L. Boraw, sobre un grupo de bandidos que tiene dominado un pueblo en el que ponen de agente de la ley a un joven alcohólico. “Acepté esta realización”, afirma Borau, “porque era la única manera de romper el círculo del director que no ha hecho niguna película y no le dan películas porque no ha hecho ninguna. El guion era de José Mallorquí y recuerdo que tuve varias peleas con él. Era tan largo que si hubiéramos seguido sus indicaciones la película hubiera durado veinticuatro horas”. Al año siguiente realiza ‘Crimen de doble filo’, con guion de Juan Miguel Lamet, un desigual filme policiaco en torno a un modesto músico que encuentra en su casa el cadáver de un afinador, con un arranque de excelente factura de cine de suspense, cuyo desarrollo y desenlace, ay, resulta ingenuo e inverosímil.

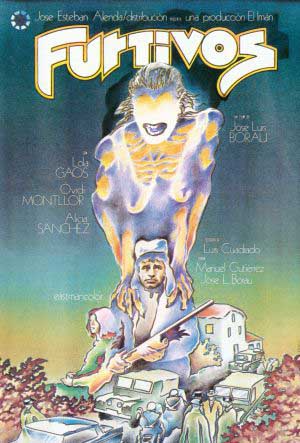

Funda, en 1967, la productora ‘El imán’ –el mismo nombre con el que años después bautiza su propia editorial-, con la que produce filmes a Zulueta, Armiñán, Ray Rivas o Gutiérrez Aragón. De hecho, Borau firma ‘Un, dos, tres… al escondite inglés’ (1969) al carecer Iván Zulueta de carné sindical de director. Y vuelve a dirigir en 1974 con ‘Hay que matar a B’, con guion de Antonio Drove, una mezcla del género político con el policiaco que produce una extraña desazón y transcurre en un imaginario país sudamericano, donde un hombre es usado por una organización para asesinar a un gobernante que regresa del exilio. La manipulación del hombre por el hombre es el gran tema de este sobrio y sencillo filme, lejos de malabarismos de cámara, pero midiendo cada plano, cada secuencia, cada fotograma. La película, vinculada aparentemente a los géneros clásicos americanos, es, además, una tragedia y camina ineludiblemente hacia un final fatal.

“Se me acusó”, dice Borau, “de hacer con ‘Hay que matar a B’ una película mimética de Hollywood y era, en realidad, un filme que estaba de vuelta de todo, que se parecía a una de aventuras, a una policiaca, y no era nada de todo eso. Total, que me cabreé mucho y me propuse hacer una película española hasta las cachas, carpetovetónica hasta la desesperación, una mezcla de todas las creaciones literarias, desde Valle-Inclán hasta Cela, y algunas de las pictóricas que había sobre Castilla”. Y eso le duele, porque todo lo que importa duele, en especial por sus enseñanzas a crecer huyendo de la copia, de la imitación, porque eso solo conduce a la infelicidad, a la estirilidad y a la pobreza creativa y moral.

Así nace ‘Furtivos’ (1975), una drama sobre un cazador furtivo que vive en el monte con su madre y conoce a una chica escapada del reformatorio. Con elementos de un naturalismo espeso, atroz y miserabilista, Borau llega a trascender los aspectos más sórdidos y melodramáticos de la historia, y le da una dimensión más universal: el sino del hombre oprimido y vejado por la sociedad. Cuatro años después, con ‘La sabina’, el cineasta realiza un raro y complejo filme de elementos del costumbrismo andaluz, el sexo, la religión, el mito, la leyenda, el folclore y varias historias paralelas: la dragona, la de cada uno de los personajes, la del inglés de hace cien años y la historia común que reúne a todas las demás.

En 1984, el zaragozano termina ‘Río abajo’, un auténtico dolor de cabeza y financiero, una aventura en Hollywood que lo deja desanimado y al borde de la quiebra. El filme forma, con ‘Furtivos’ y ‘La sabina’, una especie de tríptico, porque en las tres hay, dice Borau, “un grupo de gentes que vive en un ambiente de naturaleza física (el bosque, la cueva, la frontera). No hay un único protagonista y en las tres hay un choque cultural. En ‘Río abajo’, por ejemplo, el choque surge entre dos culturas bien diferentes: la de Laredo (Texas) y la de Nuevo México. Argumentalmente no tienen nada que ver, pero ‘Río abajo’ es como el cierre de las dos anteriores. Concreta y termina la trilogía”. De su aventura, o desventura, americana surge algún tiempo después ese grumo de relatos bajo el título de ‘Cuentos de Culver City’.

Con ‘Tata mía’ (1986) y ‘Niño nadie’ (1997) realiza Borau dos filmes muy discutibles que quieren ser unas crónicas complejas y sarcásticas, unas historias totalmente abiertas sobre un mundo en el que abundan las falsas ideas filosóficas, la confusión y el caos ideológico, cuyos mayores logros se encuentran en ciertos detalles aislados, pero son fallidas en su conjunto por sus dispersiones, y el cineasta no acierta tampoco en la dirección de actores y en algunos aspectos de los guiones respectivos. Entre ambos filmes, el zaragozano filma, en 1988, varios cortometrajes documentales (‘Sevilla siempre’, ‘El mudéjar en Teruel’, ‘La arquitectura civil en el Bajo Aragón’) y la serie ‘Celia’ (1992), que empieza a rodar José Luis Cuerda, pero por divergencias con Borau es este quien toma definitivamente las riendas en la realización. A través de una narración cadenciosa y ágil, excelentemente ambientada, plena de sutileza, Borau y Carmen Martín Gaite saben trazar guiones compactos, menos fragmentarios que los cuentos de Elena Fortún. Y luego Borau, clasista y sereno, relata sus aventuras y travesuras (artificiosas, sentimentales, tiernas y osadas) con rigor y con un extrañamiento que no excluye la fantasía, la magia y el puro desparpajo. Además, la fascinación de Cristina Cruz es pura fotogenia.

Su testamento cinematográfico, ‘Leo’ (2000), es su mejor filme, un drama sobre una pasión románticamente desbordada que arrastra a un hombre a un amor sin salida, a través de un cuento urbano, extraño y lúcido, personal e intransferible, que retrata un mundo muy poco habitual en el cine, con su enigmático final cuchillo en mano. Como el propio Borau, que muestra en su filmografía la habilidad para los cambios de ritmo narrativos y para la combinación de géneros, y cuyo último intento, con el enigmático título ‘Después de Tokio’, se queda en el papel y con este final revelador: “La gente aplaude como loca, y una cortina de seda blanca oculta el resto de la escena. La gente vuelve a reír y a aplaudir. Se cuentan cientos de globos, blancos también, que ascienden voluptuosamente hacia el cielo”…

Y es que Borau, desde siempre, ha tenido madera de escritor, desde las mismas tapias de los agustinos, asaltado por la juventud en las mismas escaleras de la facultad de derecho, saliendo de trabajar del periódico por la misma puerta y a la misma hora de la madrugada en la que el paseo de la Independencia se transforma en una calle casi secreta, por decirlo con Alejandro Orús. Ahí están, para corroborarlo, sus libros de relatos ‘Camisa de once varas’, ‘Navidad, horrible navidad’ o ‘El amigo de invierno’. O esos libros sobre Henri d’Abbadie d’Arrast, un caballero oculto de la comedia hollywoodiense en el tránsito del mudo al sonoro, y el ‘Diccionario del cien español’, una obra colectiva que dirige y coordina. También escribe un guion inédito junto a Rafael Azcona, ‘Las hermanas del Don’ –el río ruso-, que va sobre putas. Le encanta la frase de Billy Wilder: “Los guionistas son los que calientan la cama para que después otros se metan”. Su gusto por la letra impresa, pues, no tiene fronteras y ocupa los largos intervalos entre sus películas con relatos que agrupa en diversos volúmenes en los que se hallan las huellas de películas imposibles de rodar: “Un director de cine como yo hace muchos proyectos que a menudo no cristalizan. Y para cada proyecto escribía un cuento quer explicaba la película y que, por lo general, se quedaban en un cajón. La alianza de estas dos circunstancias, esos cuentos secretos y el encargo, dio lugar a mis libros. Casi todo lo que cuento sucedió. Me aburre soberanamente escribir sobre mí mismo”. Interesante enseñanza de la que alguno debería tomar la correspondiente nota…

Literato tardío, con gusto por el castellano y de prosa limpia, elegante e irónico, Borau escribe a puñetazos, cortando la respiración al lector con directos literarios al estómago. El cine, la literatura y las bellas artes son sus pasiones y lo demuestra en ‘Palabra de cine’ o ‘La pintura en el cine, el cine en la pintura’. Y es que en su tarjeta de visita bien podría haber puesto todos estos títulos bajo su nombre: crítico de cine, guionista, profesor de guionistas, escritor de relatos, editor, actor –está muy bien de gobernador franquista en ‘Furtivos’-, director de películas, productor, rastreador de personajes, ensayista, historiador del cine y de la pintura, degustador de todas las artes menos la música, conferenciante, buen gourmet –con plato redondo y mantel blanco como condiciones innegociables para sentarse a comer-, viajero, dibujante, erudito, patrón, jurado, prologuista, articulista, presidente de la SGAE y de la academia de cine –la gala del centenario decide hacerla en Zaragoza-, académico de bellas artes y de la RAE –con un llamativo discurso sobre el análisis del uso del lenguaje contemporáneo desde el cine-, honoris causa de alguna universidad, consejero de redacción, gruñón con sus amigos e inolvidablemente caballeroso con los desconocidos…

Actor en ‘Malaventura’ (1988), a las órdenes de Manuel Gutiérrez Aragón, y en ‘Ilona llega con la lluvia’ (1996), del colombiano Sergio Cabrera, y guionista de ‘Camada negra’ (Gutiérrez Aragón, 1977), ‘Mi querida señorita’ (Jaime de Armiñán, 1972) o ‘El monosabio’ (Ray Rivas, 1977), la filmografía de Borau tiene sus películas mejores o peores, pero ahí están todas ellas y ahí quedan para mostrar una forma muy especial de hacer cine, unas historias que suscitan en el espectador malestar e incomodidad, meditación y muchas dudas, y se niegan, a la postre, a parecerse a sí mismas. No le interesa el cine experimental y prefiere recoger el impulso del celuloide clásico más exigente (Lang, Murnau, Lubitsch, Sturges, Hawks, Walsh, Wellman, Preminger, Ford) para llevarlo hasta sus últimas consecuencias.

El cine de Borau es el de un tipo que sabe mucho de técnica narrativa, pero que sabe mucho más de sí mismo, de sus propios límites y sin intereses más auténticos a lo que siempre es irrenunciablemente fiel: “Yo lo reduzco todo a cine. Incluso cuando leo un libro, lo reduzco también a cine. Y cuando voy por la vida. Y cuando viajo. Siempre pienso: pues esta casa, para una película. O en este tipo de balcones podría vivir no sé quién”. Y añade: “Uno hace el cine como hace el amor, como puede. La película ideal es aquella en la cual la cámara, que es una convención como la cuarta pared del teatro, no se nota. Y eso lo tenía muy claro tanto Fritz Lang como John Ford o el propio Roberto Rossellini, que me deslumbró: yo soy una consecuencia del neorrealismo. Quiero hacer películas que no se hayan hecho todavía”.

No sé qué pasa, de todos modos, este año de 2012 que se está muriendo todo el mundo. Tocamos a obituario de relumbrón por semana. A poco que echemos la vista atrás, y solo en el mundo artístico, se nos han ido, que recuerde a vuela pluma, Agustín García Calvo, Chavela Vargas, Carlos Larrañaga, Mingote, Juan Luis Galiardo, Antonio Tapies, Tony Leblanc, Juan Carlos Calderón, Aurora Bautista, Sancho Gracia o el gran payaso Miliki. Por morirse, se ha muerto hata JR, el malo más malo de la televisión de la década de 1980, y Neil Armstrong, que fue a la Luna y regresó, y ahora se ha ido al cielo para no volver. Seguramente sea sensación mía, pero tengo la impresión de que a lo largo de 2012 nos han abandonado más personajes ilustres que en el mismo periodo de otros años. Supongo que este fenómeno será un claro síntoma de que me voy haciendo mayor y de que mis referentes van desapareciendo.

Hace unos días, en efecto, nos dejaba José Luis Borau y el que esto escribe ha vivido algunas (pocas) experiencias con el paisano, pero, qué duda cabe, son más sabrosonas las que me cuentan Dionisio Sánchez, Chema Mazo, Arturo Briones o mis buenos (pocos) amigos de Madrid. Esperemos, a partir de ahora, que el núcleo duro de esta ciudad inmortal no se apropie del muerto ilustre y, con la avalancha de artículos, libros, documentales y demás parafernalias que se van a preparar, se hagan las cosas, de una cesaraugustana vez, bien. Acaso sea esto un aviso para los navegantes del Ebro, río abajo, río arriba, de esos que creen que “escrúpulos” es una isla griega. Y cierto es que el término procede del griego “scrupulus”, diminutivo de “scrupus”, o sea, piedra. Pero un escrúpulo viene a ser una piedra pequeña de esas que se te menten en los zapatos y te molestan al caminar, especialmente cuando caminas por donde no debes. Y si el “scrupulus” era una china molesta, el “scripulum” era una moneda fenicia. Y, claro, ahí la cosa cambia radicalmente y yo me caigo con todo mi equipo y el bla, bla, bla… de los negros zumbones.