Por Don Quiterio

La conexión entre cine y música ha sido siempre fecunda y estimulante. Ya desde aquellos tiempos heroicos del cine mudo, en los que un pianista acompañaba en directo las diferentes escenas de las películas, se vio claramente que se trataba de un matrimonio muy bien avenido.

Y esa conexión ha continuado hasta la actualidad con el formidable legado que constituye todo el caudal de bandas sonoras realizadas por grandes compositores que quizá sean menos conocidos que los actores y directores, pero que han contribuido también, y en gran medida, a forjar la grandeza del séptimo arte y a alimentar su fábrica de sueños. Del mismo modo, la conexión entre la música jazzística y el cine ha dado grandes trabajos fílmicos.

Así, la filmoteca de esta ciudad inmortal programó, como cierre del año 2018, un pequeño ciclo con las producciones estadounidenses ‘Anatomía de un asesinato’ (1959) y ‘Medianoche en el jardín del bien y del mal’ (1997), la canadiense ‘El almuerzo desnudo’ (1991) y la española ‘Tete Montoliú, una mirada’ (2007). Esta última producción es un documental dirigido por Pere Pons, el primer repaso con un mínimo de entidad, mediante entrevistas e imágenes de archivo, en la vida de la figura más importante que ha dado el jazz español, nacido en 1933 y fallecido sesenta y cuatro años después. A este hombre le debemos buena parte del mejor jazz. Bombeó la vida jazzística de España cuando esto era un erial también en esas latitudes. El documental deja rastro de su magisterio total, de su empuje interpretativo, de su intuición con mucho filo. El jazz es un don del alma y su enigma solo se descifra a unos pocos elegidos. Tete Montoliú, sin ir más lejos. El resto son largometrajes de ficción realizados, respectivamente, por Otto Preminger, Clint Eastwood y David Cronenberg.

Un oscuro y tímido abogado de una pequeña localidad de Michigan debe hacerse cargo de la defensa de un teniente del ejército acusado de asesinato, al matar al hombre que violó a su esposa. Así empieza ‘Anatomía de un asesinato’, en la que Preminger adapta, con la colaboración en el guion de Wendell Mayes, una mediocre novela de Robert Traver (en realidad, un seudónimo de John Walker, juez retirado que conocía muy bien los entresijos de los tribunales) para transformarla en una gran obra del género judicial al que han accedido cineastas de la categoría de Lumet, Kramer, Wilder, Ford e Hitchcock, por citar a los más relevantes. La puntillosa puesta en escena alterna crispación y placidez, y juega con los encuadres y los espacios dentro del plano para encerrar o liberar a los personajes. De remate, una magnífica partitura jazzística de Duke Ellington preside la banda sonora. Un filme importante, en el que Preminger nos desarrolla un juicio en el que la ambigüedad está presente desde sus planteamientos.

Eastwood, en ‘Medianoche en el jardín del bien y del mal’, y arropado por la música de Lennie Niehaus, retrata el hipócrita ambiente conservador sureño a través de sus pintorescos personajes en una ciudad que vive bajo el peso del pasado y que afronta su declive social, basándose en un libro de John Berendt. Para ello, el director absorbe al espectador en una trama judicial centrada en el proceso abierto a un nuevo rico homosexual acusado del asesinato de un joven de mala reputación. Y lanza una disección a un grupo de personajes fantasmagóricos que funcionan como reflejo de muchos otros y como espejo, al mismo tiempo, de una sociedad decadente. El filme se beneficia, además, de una ostentosa y brillante selección de canciones de Johnny Mercer interpretadas por Rosemary Clooney, Paula Cole, Joe Williams, K.D. Lang, Alison Krauss, Brad Mehidan, Kevin Mahogany, Tony Bennett o Joshua Redman. El conjunto es una oscura historia de crimen y sexo que combina hábilmente el drama con la intriga, y en la que Eastwood nos invita a penetrar en ese jardín donde no es oro todo lo que reluce. Las apariencias, ya lo sabemos, engañan. Cronenberg, por su parte, realiza ‘El almuerzo desnudo’ entre ‘Promesas del este’ (2007) y ‘Un método peligroso’ (2011), y ofrece un arriesgado ejercicio de vanguardia cinematográfica a partir de la prestigiosa novela homónima de William Burroughs y la música de Ornette Coleman y Howard Shore. El cineasta juega con los conceptos de vida y de literatura en un discurso algo delirante.

Y del jazz a un ciclo referido a las influencias de los diseños de Moebius –seudónimo de Jean Giraud- en el cine. Del noveno arte, pues, al séptimo, con la proyección de filmes de Ridley Scott, Steven Lisberger, Ron Howard, James Cameron, Paul Verhoeven y Luc Besson. Del primer cineasta se programaron ‘Alien, el octavo pasajero’ (1979) y ‘Blade runner’ (1982). El primer trabajo es una inteligente fusión del tradicional cine de ciencia ficción con el de terror que crea un tenebroso, claustrofóbico y lovecraftiano cuento gótico de horror, con un criatura creada por el artista suizo H.R. Giger y el diseño de los decorados de Moebius y Ron Cobb, en gran parte heredados de la adaptación de ‘Dune’ que Alejandro Jodorowsky no pudo llevar a cabo. El segundo es una opresiva ficción científica basada en la novela de Philip Dick ‘¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?’, a través de un intriga detectivesca con toque poético entre criatura y creador que trasciende la reflexión sobre la vida y la muerte, el sentido de la existencia y lo fugaz de los sentimientos, con un apabullante diseño visual que recrea un Los Ángeles sórdido e inhumano, azotado por la lluvia y la publicidad, por el que transita un Harrison Ford como heredero de los detectives del relato negro y un Rutger Hauer como androide filósofo que jura haber visto cosas más allá de Orión. Por su parte, Luc Besson realiza en ‘El quinto elemento’ (1997) un disparatado y delirante homenaje a ‘Blade runner’, con ciertos toques autoparódicos y eventuales ínfulas filosóficas en un cóctel en el que caben la dimensión y la amenaza del fin del mundo.

Este ciclo dedicado al cómic finalizó con ‘Tron’ (Steven Lisberger, 1982), la primera película hecha totalmente por ordenador que cuenta las peripecias del inventor de unos programas de videojuegos y un guerrero electrónico en sus enfrentamientos a una poderosa compañía que les ha robado sus computadoras, pero el resultado se recrea solo en el virtuosismo técnico y la estética gratuita; ‘Willow’ (Ron Howard, 1988), discreto cuento de espada y brujería que juega con elementos de magia, princesas, enanos, profecías, aventuras y hasta dragones, con escasa gracia e inventiva, en una suerte de inspiración entre los hermanos Grimm y el inefable Walt Disney para una representación de la sempiterna lucha del bien y el mal; ‘Abyss’ (James Cameron, 1989), arrolladora aventura submarina de una asfixiante puesta en escena, todo un viaje entre la pesadilla y la magia en el que el cineasta atenúa ciertos elementos sensibleros para potenciar un sólido retrato de personajes al límite, y ‘Desafío total’ (Paul Verhoeven, 1990), opresiva ficción científica basada en la novela de Philip Dick ‘We can remember it for you wholesale’, rico en paranoias futuristas, recuerdos inducidos y realidades sintéticas, cuya adaptación no consigue envolver adecuadamente esos resortes, pese a su buen diseño y acabado, y muchas veces se abusa del mecánico encadenado de violencia gratuita y acción externa.

El nuevo cine palestino se coló en la filmoteca de Zaragoza con películas tanto del género documental como de ficción, un pequeño acercamiento a la memoria, la identidad, las relaciones humanas, el confinamiento, el amor, el humor, el dolor y, en definitiva, la lucha por la supervivencia y la dignidad de un pueblo que resiste a la interminable amenaza genocida. El ciclo se inició con ‘Al Wakba’ (2008), de la directora Rawan Al Damen, la historia de la catástrofe palestina desde 1799 hasta este inicio del siglo veintiuno. Como esta, el resto son películas de denuncia y resistencia, realizadas todas ellas entre 2008 y 2017: ‘The wanted 18’, dirigida al alimón por Amer Shomali y Paul Cowan; ‘Tres mil noches’, de la cineasta Mai Masri; ‘Omar’, del realizador Hany Abu-Assad, e ‘Invitación de boda’, de la cineasta Annemarie Jacir. Cabe decir, en cualquier caso, que el más reciente cine palestino –el de Muayad Alayan o el de Desiree Akhavan, pongo por caso- no se siente tan obligado a trasladar al mundo su versión del eterno conflicto árabeisraelí con Jerusalén como principal foco de tensiones, sino que habla, muchas veces, sobre la diversidad sexual u otros temas cotidianos, lejos del hilo argumental de las luchas entre árabes y judíos.

La filmoteca de Zaragoza cerró 2018 con una retrospectiva al director serbio Emir Kusturica, también músico y actor. Nacido en Sarajevo en 1954, es, sin duda, el cineasta más importante de las tierras balcánicas y uno de los más premiados del cine europeo. Ha dedicado la mayor parte de su obra al retrato de la realidad de la antigua Yugoslavia y su carácter multiétnico, con especial atención a la población gitana, siempre desde su singular prisma personal, que le lleva, incluso, a lidiar con el surrealismo. Su filmografía tiene una coherencia de la que pocos autores pueden hacer gala y, por tanto, su estilo resulta perfectamente reconocible desde los primeros segundos de sus filmes. Maestro de payos y gitanos, Kusturica es un autor que se maneja a las mil maravillas en la invención, la observación de lo cotidiano, el uso del humor, el recurso de la ironía y la intuición poética.

La retrospectiva se inició con las películas que le revelaron ante la crítica y el público: ‘¿Te acuerdas de Dolly Bell?’ (1981), crónica nostálgica y crítica ambientada en 1956 sobre unos adolescentes yugoslavos que se interesan por la cultura pop occidental y que recuerda al George Lucas de ‘American graffiti’ (1973), y ‘Papá está en viaje de negocios’, agridulce y sentimental drama histórico en su lento transcurrir, donde la vida vuelve a pasar ante nuestros ojos. Tres años después rueda ‘El tiempo de los gitanos’, la historia de un joven de etnia gitana, miembro de una familia de emigrantes, que ingresa en la delincuencia organizada con el fin de superar la miseria que le rodea. Kusturica combina un trazo naturalista con los toques de realismo mágico, y dibuja un emotivo relato melodramático en torno a los desheredados, de ritmo vivo y marcado esteticismo, repleto de personajes que entran y salen de la acción con desparpajo. Con ‘El sueño de Arizona’ (1992), coproducción entre Francia y Estados Unidos, el cineasta incursiona en la industria cultural norteamericana para ofrecer una suerte de parábola de cierto eclecticismo formal.

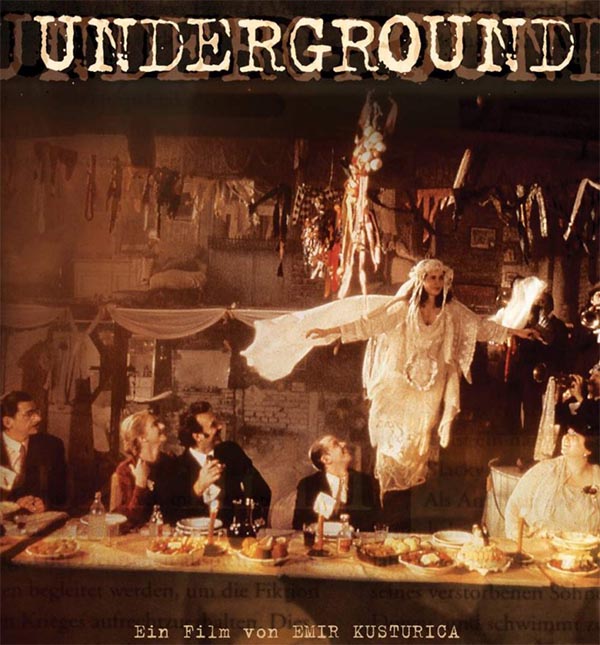

Acaso la obra maestra de Kusturica sea ‘Underground’ (1995), una tragicomedia dividida en tres partes (segunda guerra mundial, comunismo, guerra civil), la historia reciente de la desaparecida Yugoslavia, vista desde la metáfora del título que representan los refugios subterráneos. Estamos ante un ambicioso y personalísimo filme que desborda vitalidad, un repaso surrealista a los últimos sesenta años de un país en constante crisis. Una mirada alegórica, ácida y siempre provocadora acerca de la política, la guerra y la historia de esa agitada comunidad, que está narrada a través de unos pocos personajes, servidos por magníficos actores, e incluye secuencias y momentos inolvidables, como las escenas del bombardeo en el zoológico, la irrupción del viejo partisano en el rodaje de una película sobre su propia leyenda o ese mágico pedazo de tierra a la deriva que cierra el filme, todo ello envuelto en una soberbia banda sonora de Goran Bregovic. El filme obtiene la palma de oro en Cannes y la inteligente mirada de Kusturica sobre la historia yugoslava le hace acreedor a su responsable de las iras de algunos filósofos e intelectuales franceses y también de diversas instancias de la comunidad bosnia, que le acusan de proserbio al calor de las muchas responsabilidades serbias en el sangriento conflicto que desgarra los Balcanes.

Tres años después, Kusturica dirige ‘Gato negro, gato blanco’, una comedia dramática sobre un ladrón de poca monta que fracasa en un robo y debe recompensar a su socio, pero la exigencia de su compañero no es habitual: quiere casar a su hermana con su hijo. El cineasta acentúa el aspecto humorístico en su apuesta por la heterogeneidad en el tono y un argumento con sus animalias y patos, unido a la música zíngara y al jaleo de planos y secuencias. El resultado es una divertido, excesivo y mágico romance sobre las desventuras y correrías de dos numerosas familias gitanas.

Ya entrado en el siglo veintiuno, y después de la discutible ‘La vida es un milagro’ (2004), Kusturica realiza ‘Prométeme’ (2007), un catálogo de todos sus tics llenos de imaginación, diversión esperpéntica y calidad, aunque el guion tiene considerables altibajos y el resultado llega a ser repetitivo. En 2016 realiza ‘En la vía láctea’, emocionante cuento de hadas moderno sobre un hombre y una mujer enamorados en tiempos de guerra, una película realizada inmediatamente después de ‘Words with gods’, filme colectivo codirigido por Álex de la Iglesia, Guillermo Arriaga, Héctor Babenco, Bahman Ghobadi, Mira Nair, Hideo Nakata, Warrick Thornton y Amos Gitai. El documental ‘El Pepe, una vida suprema’ (2018) cierra, por el momento, su filmografía.

Y en este recién estrenado 2019, la filmoteca de esta ciudad inmortal ha estrenado el discreto cortometraje ‘Cerezas’, dirigido por la zaragozana Lola Romero Lombardo e interpretado por Zelia Lanaspa, Diana Zubiri y Ana García Arnáiz, esta última en el papel de una tendera de frutas y verduras en un puesto del zaragozano mercado Central que se va con sus amigas al mar, en un rápido viaje de ida y vuelta. O tal vez no. Igualmente se programó una serie de cortos sin diálogos que sirvieron de presentación al festival Uman (Ucrania), coordinado por Carlos García Lahoz, A saber: ‘Un perro andaluz’ (Luis Buñuel, 1929), ‘Reveal’ (Ignacio Estaregui, 2012), ‘Le chat doré’ (Natalia Moreno, 2017), ‘Las máscaras’ (Fernando Usón, 2004) y ‘Vida en sepia’ (Mónica Callejo, 2016). Y también, dentro del programa ‘Aragón negro’, del ínclito Juan Bolea, se pudo ver la serie germana ‘En plena Alemania’ (2015), codirigida por Christian Schwochow (el episodio ‘Hoy no es un día cualquiera’), Zülli Aladag (‘No me olviden’) y Florian Cossen (‘Para uso exclusivamente oficial’).

Con el lema de la memoria, porque repostarla nos dispensa de tener que arrastrarla como una carga pesada e inútil, se programaron los documentales ‘Ángel, una infancia en el exilio’ (Stéphane Fernandez, 2016), ‘Generación: Buñuel, Lorca, Dalí’ (Javier Espada y Albert Montón, 2018)) o ‘Un exilio: película familiar’ (Juan Francisco Urrusti, 2017). Pero, sobre ellos, merecen destacarse los excelentes ‘El silencio de otros’ (Almudena Carracedo y Robert Bahar, 2018), una narración de la lucha silenciada de las víctimas del régimen franquista, y ‘Un padre’ (Víctor Forniés, 2017). Este último documental, o más bien ensayo fílmico, es un apasionante homenaje a un ser querido, a la paternidad, meritorio en su honestidad, en su dulzura, en su inocencia. El cineasta zaragozano canaliza los sentimientos desde la sencillez y libertad creativas, y alcanza una poesía tan sutil que sus imágenes se vuelven infinitas.

‘Un padre’ participa del cine alejado de cánones, donde arte y vida se funden en una única experiencia de profunda humanidad. Un documento de retratos y sentimientos encontrados, de silencios, de lo rural, del contacto con la naturaleza, a través de una voz en off del propio realizador que todo lo envuelve y le da sentido. Una compleja historia de pérdidas y esperanzas que juega con los márgenes de la imagen y del sentimiento y reivindica, al mismo tiempo, a los muchos asesinados y desaparecidos durante la dictadura franquista. Un relato de amor, de añoranza y de respeto hacia el progenitor del autor de ‘La voz del viento’. Y a quien hay que seguirle la pista. Sí o sí.