Por José Joaquín Beeme

www.fundaciondelgarabato.eu

[Creerá alguien, o yo mismo, que no me acuerdo, que hice tabla rasa con el pasado y me nazco cada día jovial y desmemoriado. Nada más lejos: todo y todos con quienes he hecho un tramo del camino siguen en mi pensamiento.

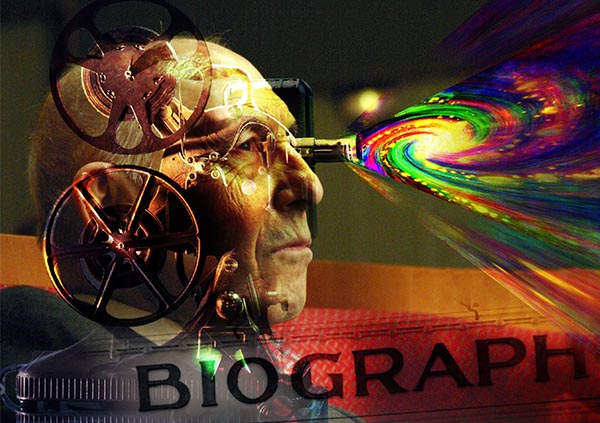

Recordar es volver a acordar, afinar la melodía de la vida que viene y va en misteriosas ondas guadiana; olvidadizo, pues, sólo de males y algún agravio; si hasta bauticé una colección de libros Amarcord! Así que rescato este apunte, avivando las tardes peliculeras de San Pablo, la ilusión movie que también viajaba en tranvía.] Burbujea la agenda, los compromisos se multiplican: estoy vivo. Cuando por fin cancelo una de esas minúsculas anotaciones, la certeza de haber hecho camino como una forma de cumplimiento refuerza mi sentido del cambio, de una cierta evolución. Algo así ha sucedido con el artículo que he mandado sobre el gran cinéfilo Ramón Perdiguer, con cuya biografía he cruzado la mía no pocas veces. Ramón es uno de esos raros que frecuento, un herido de cine que sangra vidas imposibles para sustentar la propia. Su divisa: «in cinema veritas», quien por tanto tiempo trasegó garnachas y moscateles en odres que siempre le hacían pensar en escapadas quijotescas hacia un programa doble o un preestreno con estrellas venidas de Madrid. Es un Funes del cine, un minucias del Hollywood Babilonia, un enamorado de inmarchitables rostros de plata. Y todavía se maravilla, espectador ideal, incontaminado, ante cualquier vuelta de tuerca introducida en argumentos, emparejamientos inverosímiles o filigranas técnicas. Como es fundamentalmente bueno, jamás abatirá un film: hay mucho trabajo detrás, dice, como para despacharlo con un par de frases castigadoras. El cinéfilo a ultranza no se aviene con el crítico: ama demasiado cuanto ve; destruiría su propia medicina, las gotas fantásticas que curan sus ojos de la irritante mediocridad.