En la poesía de Daniel Arana (Zaragoza, 1988) no hay lugar para la desmesura. Es la vida misma, en su lento transcurrir, la que vuelve a pasar ante nuestros ojos. La vida y nada más. Un mal poema, apunten, es como cortar mal el jamón: es un sacrilegio.

No aflora su alma, su esencia. El alma del jamón, como la de un buen poeta, es naturaleza, silencio, la oscuridad donde se hace mes tras mes. Un alma que penetra los sentidos con lenguaje universal. El brillo de la eternidad.

Arana corta muy bien el jamón. Lo demostró en su anterior libro, ‘Abisal’ (2016), y lo demuestra, ahora, en ‘Materia del tiempo’, ambos del sello zaragozano Dasein. En sus manos, el jamón es poesía de pata negra, como un gran vino. Para trabajar sus poemas, hace un retiro espiritual y duerme con sus jamones literarios, sus referencias explícitas e implícitas. Una poesía que se abre a la hora, de hierbas húmedas y estanques dormidos, de diálogos secretos, de piedras antiguas y vegetales cautivos que se cubren como quien ampara reposos. Por sus truncadas tierras de significados llueven sobre la lluvia desde san Agustín hasta Paul Celan, desde Shakespeare hasta Pessoa, desde Dante Alighieri hasta Georges Bernanos. Y sus mirlos río abajo tampoco faltan en el desfile: de Edmond Jabés a Tomàs Garcés, de Rosa Leveroni a Cintio Vitier, de Franz Rosenzweig a Martin Heidegger, de Góngora a Lezama Lima, de Heráclito a Paul Valéry.

Es ‘Materia del tiempo’, escribe en el magnífico prólogo María Rodríguez Velasco, “el universo propio del que observa, del que se deja llevar por el instante infinito que surge a partir de una imagen, de una reminiscencia, de la cotidianidad llana y espontánea del día a día”. Y “se sustenta en una espiritualidad alejada de tabúes y falsos mitos”, con “palabras preñadas de valor y abismo”. Es la verdad desnuda del poeta. La palabra desnuda, adelgazada hasta el límite del decir. Es la voz del silencio. Del silencio expresivo y sus raíces reveladoras (“La bahía se extiende / ante nosotros, como a / tientas, bajo la calma / gris de octubre. / Nada de lo que fue, es / todavía. / Tiempo abajo, cuando / cesa todo, la raíz es otra. / Otro también el silencio”). Un silencio puede ser una pregunta porque invita al otro a rellenarlo. El autor propone y el lector decide.

De las reflexiones de ‘Materia del tiempo’ se extrae una filosofía de vida que da las claves exactas de la importancia de tener un buen jamón para alegrar el día. La materia del tiempo, esto es, como agua y aire, fuego y tierra. Es la voz, al mismo tiempo, del agnóstico que, en todo caso, cree en dios porque espera que exista, del mismo modo que el mundo terrenal se abraza a las liturgias y abadías, a las cruces y oraciones, a los milagros y vigilias, a los claustros y velatorios, cantos y confesiones, ermitas y ceremonias. Son, en fin, las promesas desde la cuna de Moisés a medio camino entre la meditación filosófica y el pensamiento sugerente. Son, también, las largas melodías de la estaciones. El poeta zaragozano no sabe cuál es el sentido de la vida, y lo busca en sus versos, pero no quiere controlarlo.

La vida es lo que es, y cree el poeta que en ese pensamiento también hay una parte de fe. La vida y nada más. Dejarse llevar. No creer en nada. Acaso solo en el lenguaje, en el poder de las palabras. Y en la voz del silencio (“Lo inadvertido del / camino a mediodía, en el / ala rota de la sombra. / Ese es el duelo cualquiera / de las cosas. / Donde un pastor elige el / silencio entre la hierba y / el ruido de fondo del cielo / habla a media voz”). Dicen que el silencio es la mejor respuesta, aunque siempre depende de cuál sea la pregunta. Porque Arana, como buen poeta, eleva la voz para gritar su verdad, rompiendo un mutismo anclado, protegido y enquistado en el tiempo. Esa es su mejor respuesta. Y sabe que la buena poesía, como paladear un jamón bien cortado, es una suerte de mística en la que caben ofrendas o celebraciones.

La cirugía de la voz siempre suele dar buen resultado, especialmente si se utiliza un bisturí certero y preciso. Es un gran grito que hay que agradecer. El grito silencioso, el auténtico grito. Nunca el ruido impostor. Arana, por supuesto, tiene voz para romper silencios cómplices con gritos poéticos verdaderos. Ya se sabe que hay poetas que tienen algo que decir y no pueden, y otros, maldita sea, que no tienen nada que decir y siguen diciéndolo. Hay que investigar mucho entre los entresijos de la poética, documentarse y leer muchos libros para establecer –y condensar- un código sobrio, austero, conciso, como de película de Dreyer. Un sumidero cósmico de materia y luz. Una nube turbia y muy caliente de partículas. Una energía liberada –y precisa- como la del poemario de Arana. Así llegan los destellos de su fuente lumínica. De escarcha y anticiclones. De, esto es, materia del tiempo.

Es el descubrimiento seco y el hallazgo frío y tenso de sendas recogidas y cercadas por espinos, de uvas bebidas de los ocasos entregados, de ocasos como tiempos recibidos, de pisadas como pedazos de tiempo, de tórtolas que esparcen sus plumas antes de cantar en la ribera, de raíces del avellano que ya no son eternas, de frutos que sangran y búhos que se mueven entre la fronda del serbal, de espigas huérfanas y enfermas de árboles maternos, de árboles sin nombre, de polvos gélidos que apagan las horas, de voluntades de un misterio antiguo, de pinos perfumados y sombras detenidas sobre el jardín, de caminos inadvertidos y cerezos en flor, encinas caídas, rosas maltratadas. Solas.

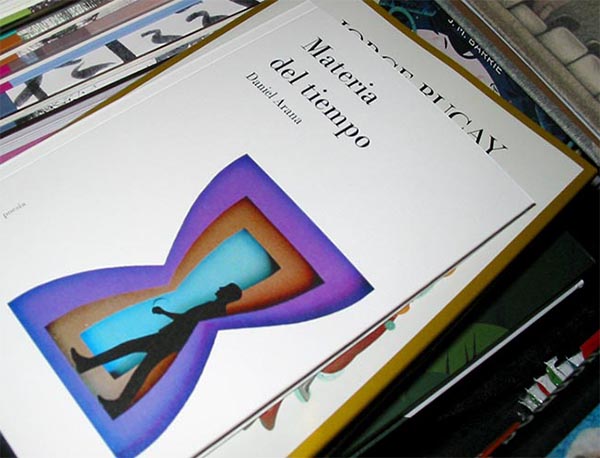

La misma portada del libro, de la diseñadora Alicia García, es toda una declaración de intenciones: un reloj de arena con ese sujeto que abre la puerta. El tiempo, en efecto, como arena entre las manos, ese espacio que va del tic al tac. Y se desvanece. O no. Los poemas de Daniel Arana hablan del silencio, sí, y también del olvido y la pérdida (la de Víctor Ponz, por ejemplo, “amigo y hermano, que se fue antes de tiempo”). El poeta trasciende los lugares comunes para expandirse en una estructura repleta de cesuras, la escritura con la que se siente más cómodo. O más seguro. Porque el autor de ‘Materia del tiempo’ reflexiona sobre su estilo y la gramática de su escritura. Y tiene unas preferencias muy marcadas, claro está, por lo que es inevitable que también sus poemarios tengan cierta continuidad.

Para el poeta nada es tiempo sin recuerdo (“Tiempo es de la espiga / huérfana. / Tiempo de mica y arena / limpia. / Todo lo incendia la piedra / sin memoria, en el camino / de campo. / Es tiempo”). Arana es un seductor. Seduce con las palabras, y las atrae a su tela de araña con el embrujo de una cultura cultivada. Es la literatura su escondrijo secreto, su refugio insondable, su habitación blanca, su amante tabernaria, su motivo de seguridad. Su poemario es una mezcla de elegancia y curiosidad inagotables, de profundidad sin pesadez, de interioridad bressoniana. Y sabe, ay, que muchos escritores hacen un flaco favor a la poesía. Acaso son los mismos que no saben apreciar la buena literatura. O una materia del tiempo cualquiera. Luis Escobar lo dijo muy bien al despedir a una actriz con muchas pretensiones y escasas dotes dramáticas: “Si realmente quieres ayudar al teatro español, no seas actriz; sé público”. Un poemario, pues, para lectores exigentes, con criterio, en el lado opuesto, demonios, a esos poetas sucedáneos que tanto abundan, simples versificadores que carecen de formación y evidencian un déficit alarmante de lecturas.

“Son pocos”, vuelvo con María Rodríguez Velasco, “los que logran acariciar o retener entre las yemas de los dedos todo el significado, toda la hondura de su alcance”. Porque “no todos los poetas lo son”. Arana, al fin y al cabo, “huye de lo efímero y lo superficial”. Su voz, su elección del silencio, es de raíz y, por eso mismo, no puede evitar homenajear, sin hojarascas ni vacuidades, a sus padres (“En el vacío puro del / bosque, cada pisada tiene / su pedazo de tiempo. / Su anhelo de calma entre / las hojas que brillan a la / tarde. / Nos inclinamos cuando / sangra el fruto. / Y así agradecemos lo que / es de la memoria”), a sus abuelos (“El hogar antiguo en / sombras, al ponerse la / tarde sobre el pinar. / Ya no lagrima el aguacero / ni murmulla el viento en / la roca. / Todo nos lleva más cerca / cuando se marchan”), a las amistades incondicionales (“En el jardín sin / broza, la muchacha / sentada sobre el cedro. / Algo así es el olvido, / una raíz del tiempo. / Es decir, donde haya / raíces, dispuesta cada / cosa tras su nombre”) o a los pueblos añorados (“Se llevan la tarde toda / viva, con alguna esparcida / llama de oro. / Es otoño desde la ventana, / cuando ya no acude la luz”).

Arana, ya ven, no está hecho para el melodrama ni para cortar mal el jamón ni para hablar en primera persona. Es, efectivamente, un pintor maestro a la antigua usanza: pasea, observa y, cuando le llama la atención algún motivo, por insignificante que parezca, se pone a pincelarlo, casi místicamente. Como los grandes poetas de la historia de la literatura, que preservan cierto sentido de la elegía, del recuerdo maravillado de un tiempo pasado que nos sirve de introducción a un arte de vivir, con gracia y en gracia. El tiempo que pasa, el silencio, los seres queridos o, en fin, el estado de las cosas, de la existencia, son el ‘paisaje’ íntimo, innegociable, donde el poeta vuelve siempre al principio mismo de vivir para ver y contar. Como, en efecto, un pintor de las letras maravillándose a cada instante con los dones y los frutos de todas las cosas contempladas y amadas con la pasión de un niño que descubre el mundo a cada instante. Y, con el avanzar de la infancia, descubre la literatura y ya no la puede dejar, presto a descubrir nuevos mundos, más allá de la vida.

El mundo de las palabras y su conjunción como aleteo lírico en la expresión de ideas, en el tiempo de la inmortalidad de la palabra, el verbo. Porque se debería poder transmitir una explosión de rabia –o de lo que sea- sin alzar la voz. Arana es fiel al pasado y está abierto al futuro. Le gusta el pasado pero prefiere el futuro, lo que está por llegar, acaso porque su particular fe, intransferible, le ha dado una hermana al recuerdo y la ha llamado esperanza. O porque simplemente, parafraseando a Woody Allen, es ahí donde tiene la intención de pasar sus próximos años. Las cosas que verdaderamente importan. La vida y nada más.

‘Materia del tiempo’, en el esclarecedor epílogo de Julio García Caparrós, “se refiere a una expropiación, a una anulación sustancial si se quiere, sin la que en vano intentaríamos comprender lo poético mismo. Aquello que se expropia en el tiempo (y en el espacio, la verdad sea dicha) de la poesía es el yo. Nos las vemos con un capital anónimo, sin cabeza, en realidad descapitalizado. Por eso hasta lo más nuevo crece con un rumo antiguo, reinicia una conversación con las cosas nunca cancelada del todo”. Y termina: “Dice Daniel Arana que solo lo tocado es fundado, así que hemos de conjeturar lo inmenso e indisponible. Aunque solo lo hagamos durante el instante en el que, de repente, hemos visto brillar la eternidad”.

La vida es atroz y no vale nada, pero nada vale una vida. El tiempo que pasa es un tiempo que pasa y nada más. La vida y nada más. Por eso hay que apurar cada minuto, cada hora, cada jornada, y disfrutar. En silencio. En el expresivo silencio. Sin soledades externas. No hay elección. Porque si comes jamón bien cortado, a lo mejor ves que dios existe, aunque seas agnóstico.