Por Carlos Calvo

No hay constancia de que los cadáveres escuchen los discursos de los vivos. Al acabar de leer ‘Buñuel despierta’, de Jean-Claude Carrière, entrada ya la madrugada, me fui a dormir.

Me acosté con la boca pastosa y mi embotada cabeza era un torbellino de imágenes surrealistas. Dormía, en efecto, y por los vapores del subconsciente caminaba el arriba firmante completamente muerto. No soñaba que moría. Nadie se sueña en el momento de desaparecer. Despertamos antes. Decrépito, extrañamente taciturno y con unas largas barbas absurdas, me miraba al espejo. ¿Seré la reencarnación de Simeón, el elitista? Sabía que el espejo devuelve la imagen de lo que somos, no de lo que quisimos ser. Me miraba, sí, y lo hacía tan difunto como atónito. Catatónico incluso. ¡Jean-Claude, despiértame! Y Carrière, maldita sea, a lo suyo.

Llega a un panteón, entra, quita la losa, enciende una primera vela, levanta la tapa del ataúd y, ¡oh, sorpresa!, Luis Buñuel aparece ante él, muy pálido. Pero encuentra a su amigo en bastante buen estado. Le llama y se despierta. Poco a poco, como hila la vieja el copo. Le ofrece periódicos para que se informe (o desinforme) de los últimos acontecimientos. Le hace revivir y hablan de cine, del surrealismo, de la destrucción del planeta, del terrorismo, de los placeres del mundo, de esto y de aquello. De la vida. O de la muerte, en fin. Carrière, en efecto, le despierta y lo escucha. Y toma notas en su cuaderno. Porque Buñuel es un muerto que no calla. Que no está consumido por los gusanos. Que habla con sus implacables ocurrencias, su mirada brutal y su risa hasta las lágrimas.

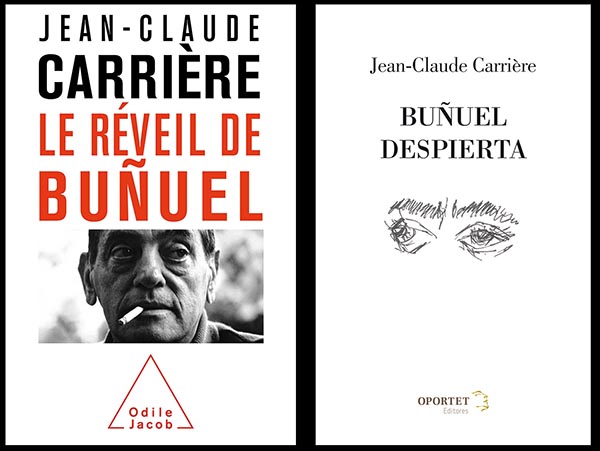

“A veces”, dice Carrière, “hay muertos más vivos que quienes se creen haberlos sobrevivido”. De esto trata el magnífico libro ‘Buñuel despierta’, así traducido del original ‘Le réveil de Buñuel’, una suerte de tríptico iniciado con las memorias del cineasta aragonés tituladas ‘Mi último suspiro’ y seguido de ‘Para matar el recuerdo’. El escritor también se ocupa de su mentor y amigo en ‘Dictionnaire amoureux du Mexique’ y en ‘Désordre’, no editados en España. El libro de Carrière es un homenaje al autor de ‘Los olvidados’ en particular y al surrealismo en general. Como es un cadáver exquisito, ya no tiene miedo a la soledad, al dolor, a la enfermedad, al cielo o al infierno. Por las páginas del volumen se respira vida a través de la muerte. Acaso porque la vida es una mezcla de todo, tan irrisoria, tan fea, tan trivial, y a la vez tan dramática, tan misteriosa y llena de belleza. ¿En qué proporción se mezclan el ridículo y lo sublime, lo trascendente y lo banal, la comedia y la épica, el drama y el folletín?

Dialogar con un muerto es un género antiguo que ahora intenta actualizar Jean-Claude Carrière (Colombières-sur-Orb, 1931), novelista, dramaturgo, traductor, ensayista y guionista francés con quien Buñuel escribe los libretos de ‘Diario de una camarera’, ‘Belle de jour’, ‘La vía láctea’, ‘El discreto encanto de la burguesía’, ‘El fantasma de la libertad’ y ‘Ese oscuro objeto del deseo’. Carrière no rebusca cualquier propina en la tumba eterna, porque no tiene que justificar la caducidad de una vida fracasada. Todo lo contrario. El francés no es ningún mediocre, ningún impostor, y en su texto la belleza permanece en su incorruptible exquisitez. El cadáver exquisito de Buñuel le sirve al ensayista para agrandar su figura. Una personalidad que lo había sido todo: una historia de vida, unos proyectos, luchas, un sentido. Una vez muerto, sin embargo, ya no es nada, solo una masa inerte sin razones ni emociones. Solo es un cadáver, unos restos, unos huesos retirados.

Carrière solo puede permanecer una hora con él. Después de eso se fatiga y se aburre. Hasta la próxima vez. A volver a encender otra vela. Cada vez que va a verlo, o casi cada vez, se despierta. Una operación que se repite unas diez veces durante varios meses. Le hace preguntas y hablan y hablan. De la vida real. De los sueños. De cómo se caían. De cómo volvían a remontar el vuelo. De sus milagros. De todas sus ocasiones perdidas. De sus vértigos de antaño. De sus trenes perdidos. De sus huidas. De sus angustias. De sus despertares. Están uno enfrente del otro, en un agujero oscuro y frío. Y una vela entre ellos. Y una botella de vino medio vacía. O medio llena, quién sabe. Con humedad. De vez en cuando, en la noche, ahí arriba, el grito de una lechuza, los pasos de un zorro. Y ahí siguen, vivos o muertos. No abandonan la tierra. Los muertos siguen girando alrededor del sol, como los vivos.

Buñuel se hace muchas preguntas y, claro, se las hace a Carrière. Y, aun muerto, aun estando liberado de la vida, está más vivo que nunca. Carriére lo mira. Este hombre está muerto, pero le escucha, le entiende y le habla. Le habla de la muerte y de la nada. Aunque comparten el espacio, el panteón, sus tiempos son diferentes. Y el escritor tiene también mucho que contarle. Desde que muere Buñuel hasta nuestros días han sucedido muchísimas cosas. Pero a Buñuel le parece una caricatura de la historia todo lo que le está contando, a toda velocidad. Como si echase los acontecimientos en una cesta, o en un saco, para removerlo y sacar uno al azar. Como un juego de lotería.

El sueño de la razón, rezaba el grabado de Goya, produce monstruos. ¿Qué razón, no obstante? La razón lógica, dialéctica, que nació con Descartes y atravesó la modernidad y el desarrollo de la ciencia y cuya fecha de defunción se sitúa a finales del siglo veinte, casi a la par de la muerte del cineasta, cuando nuevas corrientes artísticas y filosóficas pusieron en jaque los valores técnicos y sociopolíticos que hasta entonces habían sostenido el mundo moderno y dieron paso a la posmodernidad, una palabra que, sin embargo, con el correr de los años, fue reemplazada por otras como globalización, capitalismo tardío o era tecnológica.

Y como Buñuel no ha perdido el pulso surrealista ni de cadáver, Carrière le va contando toda esta transformación desde que dejó de respirar, más allá de rastrear en los relojes blandos dalinianos o en la navaja de afeitar que cortó el ojo de una vaca. Pero el imaginario surrealista sigue en pie, o tumbado, porque apela a lo irracional y es una realidad que se supera a sí misma en busca del inconsciente. Siempre existirá la independencia de la imaginación y el derecho del hombre a su propia locura. Tumbado desde la tumba, Buñuel sabe que compartimos el absurdo de la existencia y que el sentimiento que ese absurdo genera no es el orgullo de la razón en su libertad, sino, como ocurriera en su película ‘Él’, algo bastante más humilde: la compasión.

Desde que murió, Buñuel ya no pudo levantarse, lo cual no quiere decir que su obra haya quedado interrumpida: únicamente se tumbó a esperar a que nuestra pertinaz necrofilia terminase el trabajo. Finalmente, el surrealismo buñueliano ha alumbrado su obra maestra, que no fue la muerte del cineasta, como el mismo realizador pensaba, sino su resurrección de la mano de Jean-Claude Carrière. El círculo del discreto encanto de la burguesía ha sido cerrado. Porque el escritor lo retorna a la vida. Lisa y llanamente. Sin virtud, sin pacto, sin autorización especial.

Carrière radiografía su sensación de vacío, de hueco interminable, tras la muerte de su maestro, porque un hombre solo ante un precipicio es un hombre consciente de su miedo, de su libertad radical y del sentido profundo del tiempo. Del suyo. Del de todos. Kierkegaard lo llamaba angustia. Y depositaba en manos de esa sensación paralizante y terriblemente lúcida la clave para dar el sentido de casi todo. ‘Buñuel despierta’ es el tiempo detenido en la piel putrefacta del calandino, y su autor dedica al amigo el último acto surrealista. El tradicional “descanse en paz” (‘requiescat in pace’, RIP) tiene aquí un paréntesis para un ejercicio literario de primer orden. El motivo para no dejar descansar al muerto está justificado para rendirle pleitesía y acaso ‘oírle’ por última vez.

La idea del libro surge de algo que dejó dicho el propio cineasta en sus memorias, su curiosidad por saber cómo iba a evolucionar la sociedad tras su muerte ocurrida en 1983. En ‘Mi último suspiro’ decía que le gustaría levantarse cada diez años, ir al quiosco de la esquina a comprar la prensa (para informarse o desinformarse) y regresar a leerla, tranquilo, al refugio protector del cementerio. A partir de esta premisa, Carrière se inventa una historia de ficción protagonizada por él mismo y despertando de su lecho mortuorio a su tutor y compañero, para poner en su boca todos sus fantasmas, obsesiones y preocupaciones.

¿Cómo definir la muerte? ¿Cómo apropiarse del tiempo y atrapar la vida? Estos interrogantes esenciales en la creación constituyen el epicentro de un libro apasionante que combina, con tanta elegancia como delicadeza, la fabulación, el repaso de los recuerdos y el ensayo. Un particular retrato del cineasta. Del pensamiento antiburgués que nace siempre entre los hijos de la burguesía, acaso porque los pobres no tienen tiempo para pensar. De su atracción por los comunistas en perjuicio de los anarquistas, por esa manía suya del orden que no podía reprimir. De la religión, inseparable del fanatismo, su madre de alquiler, pues si la política es decepcionante, aquella lo es permanentemente. La decepción misma. La decepción asegurada.

Somos frágiles y provisionales. Estamos sometidos a mil temores. Somos los fracasados de dios, tan insolentes como aterrorizados. Al planeta, mientras tanto, no le interesan en absoluto nuestros miedos. Es más sólido de lo que parece. Para Buñuel, a fin de cuentas, somos la vergüenza del sistema solar y solo soñamos con expandirnos en el espacio. Como zarzas. Como pulgones. Decimos que hemos sido creados a imagen y semejanza de dios. ¿Cómo pueden decirse estupideces semejantes y considerarse inteligente? Si nos hubiera creado a su imagen y semejanza, se pregunta el autor de ‘Nazarín’, ¡qué monstruo! Animales e insectos que no paran de matarse y devorarse. ¿Esa sería la creación divina, esa carnicería permanente? ¿Y la esclavitud? ¿Y el sufrimiento? ¿Y la miseria? Por no hablar de todas las especies que se han extinguido, desde el comienzo del mundo, todos esos bocetos fallidos. Un creador increíblemente torpe. ¡Y negligente! La vida en la Tierra es la prueba de la inexistencia de dios. El diablo somos nosotros. El demonio y dios están en los detalles.

Y la pretendida belleza artística no es otra cosa que la máscara que ponemos todos sobre nuestra miseria. Sobre nuestro lodo. Es nuestra excusa número uno. Somos una panda de canallas. Nos disfrazamos con la belleza. ¡Al diablo la dignidad! ¡A la mierda el arte! No le debemos nada a la actividad artística. La búsqueda de lo bello no mejora en nada nuestra condición. Los beneficios de la cultura son una engañifa, una máscara, una ilusión entre otras, inventada y fomentada probablemente por los pudientes. Hay que llegar más adentro. Hasta la oscuridad. Hasta la ciénaga. La historia del arte es un montaje.

Cuando contamos nuestras vidas, hacemos inevitablemente un montaje. Elegimos las mejores escenas, los mejores planos y eliminamos un montón de escoria. Que tiramos a la papelera. Ningún recuerdo nos protege de las heridas del presente. Al contrario. Los recuerdos nos vuelven viejos, débiles. A Buñuel le importa un pito el recuerdo que haya podido dejar. Los muertos no tienen ninguna reputación. No tienen ni cualidades ni defectos. A la fuerza. Resulta muy difícil ser egoísta cuando uno está muerto. E incluso ser egocéntrico. Hay que ser un clásico en vida para poder conservar de forma permanente e ilimitada el espíritu de contradicción y, al tiempo, ser capaz de tejer una obra de una perenne coherencia dentro del caos. Es, entre otros muchos rasgos, lo que enmarca al personaje y su obra. Un pensador tan capaz de lo profundo como de lo aéreo: cuestión de fondo y forma, cuestión de sabiduría y de estilo en la aproximación a las cuestiones básicas de la existencia, incluido dios ya sea como verdad, duda o como mentira. La vida no es sino una constante crisis religiosa, superficial en los creyentes, perturbadora en los que dudan.

Yo no sé si todos los recuerdos se olvidan, ni siquiera que los que pretenden sobrevivir sean mentiras, pero de lo que está seguro Carrière es que la risa es prueba de vida. Un día sin reír, para Buñuel, era un día perdido. Esa risa violenta que con tanta frecuencia estallaba en la presencia de su amigo y guionista preferido. Una risa que enseñaba los dientes, que entrecortaba la respiración y que, ay, no ha olvidado. Y como ahora no tiene órganos en los adentros, está vacío como un sarcófago, no puede beber el vino que le ofrece. Tampoco sabe lo que es el tiempo, que ya solo es una palabra y no una sensación. Los muertos, claro, no tienen ningún porvenir, pero tampoco tienen pasado. Ya no es. No es nada. Se acabó el tiempo. Incluso los tiempos verbales ya no se aplican a los muertos, porque la gramática está hecha para los vivos.

¿Qué se puede hacer en una tumba? Dormir sin soñar. Flotar en el vacío. Carrière despierta a Buñuel para que disponga de momentos de consciencia, para que no sea un muerto olvidado. En cierto sentido, el olvido es una maravilla. La más misteriosa de nuestras funciones mentales. Ese abismo en el que cae la muerte. Nuestra mortaja. No saber ya más quién eres, quién has sido. El olvido con sus caprichos, como el recuerdo. Si has olvidado todo, no hay nada más que añorar. Ya no se tendrá referencias, ni recuerdos, ni proyectos, ni deseos. Nada. Lo que se dice nada. En el fondo, puede que eso sea el paraíso.

Dice Carrière que lo más importante de ese raro arte de sombras es el misterio. Y acto seguido, por qué no, cita a san Juan de la Cruz: “No viajamos para ver, sino para no ver”. Lo que cuenta, insiste, es el valor de la paradoja, todo aquello que una película oculta. Y ahí acierta, en la claridad de la duda. Será por ello que el escritor haya resucitado al mismísimo cineasta calandino y lo saque de la tumba para disertar. ¿Quiénes somos y cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Estamos solos? Desde el inicio de los tiempos, la humanidad se ha preguntado si está sola en el universo o si, por el contrario, existe una lejana compañía. Se trata de un misterio, aún sin respuesta, que muchos intentan descifrar y comprobar. Para ello están los expertos e investigadores, pero el autor de ‘La ilusión viaja en tranvía’ duda de ellos, porque no le gustan las explicaciones, esa manía de explicarlo todo que, lamentablemente, quita poderío al misterio. La simplicidad nos ayuda a entendernos. Y resulta cómoda, aunque sea falsa. Forzosamente falsa. La idea de que la especie humana pudiera llegar a ser un día inmortal es de lo más repugnante. Crueldad y estupidez para siempre.

Buñuel le dice a Carrière que nada le parecía más agradable que sus largos momentos de escritura. Solos los dos, como dos monjes, cada uno en una celda, sin mujeres, sin amigos, sin visitas, y esas dos sesiones diarias en su habitación, de tres horas cada una, durante semanas, a veces meses. Adoraba esos periodos de aislamiento. Y de silencio, que forma parte del trabajo. Uno respeta al otro cuando se calla. Estos recuerdos le persiguen hasta la tumba. Como también le persigue el ‘Quijote’, la historia de ese viejo imbécil español que quiere restablecer la justicia con un gordo cretino que lo acompaña montado en un asno. Es el caos. Es el desastre. Como la humanidad misma. Buñuel siente vergüenza por el conjunto de la especie humana, por los que hacen demasiados hijos, por los que arman los barcos-ataúdes y cobran muy caro un duro pasaje hacia la muerte –última barca, último óbolo-, por aquellos que, obedeciendo a sus leyes, reenvían a los fugitivos, exhaustos, magullados, humillados, al punto de partida.

Y seguimos reproduciéndonos como locos, cuando todo, absolutamente todo, nos aconseja lo contrario. Cada bebé es un nuevo cliente, porque si bien no puede comprar nada, se le concederá un crédito y otros comprarán por él. Los bebés de hoy en día nacen cada vez más encadenados. Una nueva forma del pecado original. Y luego, por insistir, están los expertos, en los que no hay que confiar, pues solo saben una o dos cosas. Están bloqueados, sus cabezas son un callejón sin salida, incapaces de imaginar una nueva vía, una brecha. Sus pensamientos están inmóviles, momificados.

Buñuel murió consciente de que se estaba muriendo, como había soñado toda su vida. Vivió su muerte como su última acción. Su propia muerte. Su último suspiro. Y la muerte le ha servido de algo, porque las arañas, una obsesión impresa en los genes de su familia, ya no le molestarán. Acaso sin darse cuenta, Carrière está celebrando un ritual mexicano. Al fin y al cabo, eso es lo que está haciendo en París, en pleno cementerio de Montparnasse. Todos los vivos son muertos vivientes. Y lo contrario también es cierto. Un muerto mexicano, ya saben, regresa una vez al año, a principios de noviembre, para participar en la gran fiesta. La familia se instala alrededor de su tumba, con comida y bebidas, y le habla, le cuenta noticias del pueblo, de los vecinos, del país, incluso del gobierno.

Sin la muerte seríamos sombras atrapadas en un hastío inmortal. No tendríamos ningún sentimiento, ninguna emoción, no tendríamos ningún sentido de lo trágico, ni del tiempo, ni del principio del fin. Nada nos diferenciaría de una piedra del camino. Toda belleza viene de la muerte. Tener miedo de la muerte es un absurdo. Solo respiramos, actuamos, escribimos, pintamos, en relación con nuestra muerte segura. La muerte está en el fondo de nosotros mismos. La muerte es perfecta. No hay nada que retocar. Es la acción suprema. La sustancia de nuestra vida.

Buñuel no está muerto del todo, pues Carrière se mete de noche en su panteón. Y habla con él. Y toma notas en su cuaderno. Charlan, le lleva periódicos, comentan las noticias e incluso comen un poco de jamón y beben un poco de vino. Algunos dicen que morir es el momento más importante de la vida. Otros aseguran que vida y muerte son antagonistas condenados a no entenderse y que nada tiene que ver una cosa con la otra, que cuando una llega la otra ya no existe porque ha ocupado su lugar vacante. Morir es abrir la puerta a lo desconocido, al camino que lleva a fundirse con la nada, a perder la consciencia y la conciencia de uno mismo para toda la eternidad.

Sin embargo, Buñuel está más vivo que nunca. Escucha su nombre pronunciado por los labios de su amigo. La voz le calma. Todo se ha detenido. Sonríe. Es feliz. Todo un cadáver exquisito. Pero Buñuel, maldita sea, no está enterrado en el cementerio de Montparnasse. Fue incinerado en México y sus cenizas aventadas en el Monte Tolocha de Calanda. Hasta se rumoreó que un dominico se había hecho cargo de ellas para ponerlas en el altar de una capilla anónima a donde algunos monjes irían a venerarlas.

Si ‘Buñuel despierta’ fuese una novela barata, el protagonista –el propio Carrière, recuerden- encontraría una botella de Rioja apoyada en una lápida, por los alrededores. Pero no. No hay ninguna botella. Ni siquiera unas simples hojas de periódico…