Recuperar, hacer que aflore la memoria, rescatar del olvido a quienes tuvieron el coraje de escribir cuando era más difícil y meritorio que lo es hoy. Inmiscuirte en una vida y en un pensamiento que alguien quiso que quedara impreso y dar cumplimiento a su anhelo de trascender.

Por Javier Barreiro

https://javierbarreiro.wordpress.com

Es lo que hacemos cuando encontramos un libro que perseguíamos o, más frecuentemente, que sale a nuestro encuentro como una flor distinta en la pradera. Lo pagamos y ya sabemos que estará con nosotros para siempre, que incluso nos sobrevivirá y cargará con nuestra lectura, aunque ésta quede en el vacío sin poder traspasar nuestra impresión al siguiente humano que hojee sus páginas.

Nunca he sido bibliófilo en el sentido estricto de la palabra. No me han obsesionado mucho las primeras ediciones, las que cuentan con más de siglo y medio, los libros-joya ni la especialización en tal o cual materia. Sí, los libros raros por el autor, el tema o cualquier otra circunstancia. Tampoco me ha turbado su estado de conservación; soy bibliófilo por acumulación: me interesan demasiados asuntos y nunca he sabido poner límites a una curiosidad casi obsesiva. Y otra cosa: sí que siempre he registrado todos mis libros y vaciado, extirpado y, asimismo, fichado sus contenidos, fueran los que fueran. El libro es para mí información, placer y aventura, ando lejos del escrupuloso coleccionismo y, probablemente, si este país hubiese sido otro, fecundo en buenas bibliotecas y con fácil acceso a la información, no me hubiera convertido en el industrioso acopiador de libros que soy.

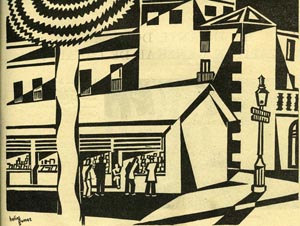

Además del disfrute del objeto propiamente dicho –así lo llama el diccionario: objeto formado por un conjunto numeroso de hojas de papel u otro material semejante, de tamaño y calidad uniformes, unidas por uno de sus lados y que ordinariamente tienen un texto impreso- el aficionado al libro tiene otras compensaciones. La principal: los ejemplares humanos que en su pesquisa tendrá oportunidad de conocer. Los libros raros congregan gente extraña, insólita, diferente, estrambótica y original. Quizá, incluso, más entre los vendedores que entre los compradores. Si es verdad que la actualidad tiende a la uniformización y que, entre los libreros de antaño, con guardapolvo, gafas redondas de culo de vaso y hasta bonete, se encontraban los sujetos más irrepetibles, todavía ahora en algunas librerías de viejo, podemos hacer verdad la aspiración a que cada momento de nuestra existencia sea diferente, nos sorprenda y nos ofrezca el cumplimiento de ese deseo de quienes buscan hacer de la realidad una continua invención: el que hoy sea igual que todos los días distintos.

Internet ha dado cumplimiento a muchas fantasías que parecían imposibles pero sigue vigente el regusto máximo para un buscador de libros: encontrar, bajo siete estadios y cubierto de polvo, ese libro del que, tal vez, ni su existencia sospechabas y que te ofrece la novedad de completar una tesela más de ese inacabable mosaico de lo desconocido que constituye la memoria del pasado.

La lectura es un placer sin contraprestación. El resto de los deleites de la vida casi siempre tiene un precio: el sexo, la comida, la bebida, el éxito, la vanidad… nos completan momentáneamente, pero sabemos que el tío Paco con la rebaja aguarda inmisericorde. Leer nos hace más sabios, nos lleva a vivir vidas que el tiempo y el espacio nunca nos permitirían alcanzar, nos transporta a épocas y ámbitos que no hemos conocido pero de los que nos hace sentirnos partícipes; nos distrae, nos evade, nos hace penetrar más profundamente en nosotros mismos y en los demás y nos procura esa satisfacción concreta y difusa de que no hemos perdido el tiempo sino que hemos enriquecido nuestro acervo, divirtiéndonos, entendiendo mejor, haciéndonos más comprensivos en sus dos sentidos literales. A cambio, tal vez, perdemos vista. Sólo eso: las gafas de don Pedro Sáinz Rodríguez, de Dámaso Alonso, de Valle-Inclán, de Quevedo, que les dio hasta el nombre… Otros consiguen una barba tan venerable como la de don Francisco Rodríguez Marín, un aspecto de jefe de sucursal bancaria de los años cincuenta, como Rodríguez-Moñino o hasta un excelente continente, como Bartolomé José Gallardo, que hacía honor a su apellido. El príncipe de nuestros bibliófilos, Menéndez Pelayo, hoy expedientado por su intrascendente sucesora en la Biblioteca Nacional, ostentaba una faz híspida, con un pelo prieto y compacto como el de un perro. En todo caso, don Marcelino era muy del gusto de las mujeres que presentían en él las fuerzas de la naturaleza.

Y es que la mayor parte de los bibliófilos han sido muy falderos, como es el caso de casi todos los citados aquí, tal vez porque el afán de caza y posesión –hoy tan vituperado por la merenguería dominante en un país antaño más que tremendista- distingue poco entre sus objetivos, siempre que prometan la celebración de gozoso festín.

Y, si siempre que se habla de libros se termina recurriendo a Borges, yo también tomaré prestado su sintagma. Sí, fue precisamente él quien acuñó para los libros eso de “las formas de la felicidad”, aunque fuera para desalentar a los que aspiran a la extensión universal de la educación, que, como los extremos se tocan, ya sabemos que es lo mismo, aquí y ahora, que la desinformación universal: “La lectura debe de ser una de las formas de felicidad y no se puede obligar a nadie a ser feliz”. Para mí, mientras suena la música, las formas de la felicidad tienen contorno de mujer, fondo de luz, tacto de vidrio y estoy leyendo un libro mientras ya deseo otro.

(Publicado por Asociación de Libreros de Viejo y Antiguo de Aragón, Zaragoza, 2007).