Por Don Quiterio

Los tambores de Calanda resuenan a regusto póstumo. La arboleda de su infancia ha quedado destruida definitivamente por el paso de un tiempo que borra todos los rastros del pasado. La época del esplendor en la hierba solo subsiste en el recuerdo. Ya ni eso. Al final, todo se convierte en un breve destello en la eternidad de la noche cósmica. “Si te portas bien”, le decía Buñuel a su pequeño primogénito, “te dejo dormir esta noche con el cuchillo grande de la cocina”.

El cineasta, maldita sea, tenía en el baño del domicilio familiar una de las más venenosas arañas del mundo, negra y peluda, encerrada en un frasco, para sentir el horror de cada día que empieza. Pero ya no podrá contarnos estas cosas Juan Luis Buñuel, fallecido recientemente en París a la misma edad que lo hizo su padre. Ni tampoco de otros recuerdos infantiles, como las pistolas que coleccionaba su padre y cómo, sentado sobre sus piernas, disparaba con una escopeta de aire comprimido a las hojas de los árboles.

La sombra de Buñuel siempre fue muy alargada para su hijo. Era el mayor de cuatro. Aunque el devenir de las cosas posee una naturaleza misteriosa que no podemos desentrañar, la corta sombra del endrino nunca podrá competir con la del ciprés. Siempre a la sombra de su padre. Para lo bueno y para lo malo. Ser “hijo de” y dedicarse a la misma tarea es una decisión arriesgada. Sobre todo cuando no se tiene su talento. O su imaginación. No quiero decir con esto que Juan Luis Buñuel fuera un mediocre, que también, pero los maestros se pueden contar, ay, con los dedos de una oreja, que diría Perich. Apasionado del arte –fotógrafo, pintor, grabador, escultor, cineasta-, no pudo, aunque lo pretendió, acercarse a los logros del autor de ‘Los olvidados’.

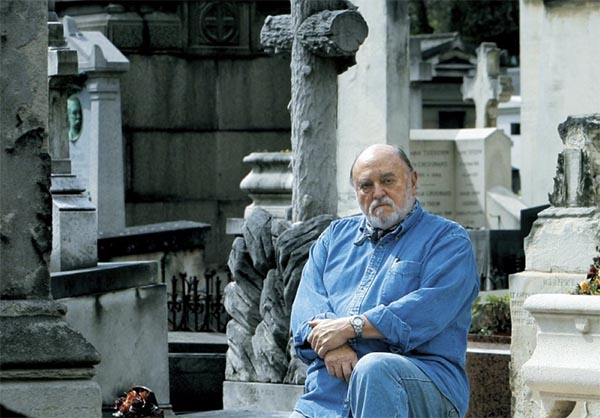

Lo traté varias veces –y hasta me fui de copas con él (y con Ian Gibson, al que no reconocí)- y era un tipo recio, de voz contundente, con un timbre marcadamente parisino a la vez que baturro, de conversación fluida y risa fácil, al que le gustaban los chascarrillos. De tal palo, tal astilla. Se sorprendía de mis conocimientos de su obra para la pequeña pantalla y la grande, al igual que mis observaciones a la figura de su padre. Si empezaba a embalarme, cortaba por la tangente: “¡Qué lata me estás dando!”. Y uno, claro, cambiaba de registro. Y a verlas venir, que no era plan. Para no dar la chapa.

Criado entre Francia, Estados Unidos y México, Juan Luis Buñuel fue, ante todo, un gran técnico, y empezó como asistente de su padre, casi por casualidad. Buñuel rodaba la coproducción francomexicana ‘Los ambiciosos’ (1959), por lo que necesitaba que hubiera, al menos, dos técnicos franceses. Juan Luis, que tenía la nacionalidad francesa, fue la opción más a mano para ponerse de segundo del ayudante de dirección, Ignacio Villarreal. Es el relato de un joven de ideas avanzadas que va progresando, casi en contra suya, en una carrera política que le disgusta. Pese a algún detalle político y social ciertamente interesante, la película, basada en la novela de Henri Castillou, se pierde en el melodrama pintoresco e impersonal, alejada, desde luego, de las obsesiones personales de su autor.

A esta siguió ‘La joven’ (1960), en la que Juan Luis vuelve a ser asistente de dirección (junto a Villarreal, otra vez), un extraño trabajo del cineasta calandino, su única incursión en la industria estadounidense, con una historia de lejanos referentes raciales, según una narración de Peter Mathiessen, que está contada con una singular frialdad y distancia. La tercera colaboración padre e hijo fue en ‘Viridiana’ (1961), palma de oro en Cannes, en la que Juan Luis comparte trabajo con José Puyol, toda una bomba de relojería que estallaría en las estructuras del sistema franquista. De hecho, un prohombre del franquismo, ante el escándalo desatado por ‘L´Osservatore Romano’, pidió la destrucción del negativo de ‘Viridiana’ y Juan Luis los sacó de España ocultos entre los capotes de un amigo torero.

Ya con Pierre Lary, vuelve a participar en ‘Diario de una camarera’ (1964), según la novela homónima de Octave Mirbeau, trasladando la acción del siglo diecinueve a la Francia del primer tercio del veinte, sin respetar el desenlace del original literario. Y de nuevo con Pierre Lary, Juan Luis trabaja en la despedida cinematográfica de su progenitor, ‘Ese oscuro objeto del deseo’ (1977), sobre la novela de Pierre Louys ‘La mujer y el pelele’, en la que un caballero, durante un viaje en tren, cuenta a sus compañeros de compartimento la historia de una delirante pasión.

El que de verdad le metió el gusanillo del cine en el cuerpo fue otro maestro: el orondo Orson Welles. Juan Luis Buñuel, cuando preparaba su doctorado de literatura inglesa, coincidió con un productor en México, amigo de su padre, que le ofreció un trabajo como traductor y ayudante del autor de ‘Ciudadano Kane’, que tenía entre manos una versión del clásico cervantino. Su ‘Quijote’ es una película inconclusa que filma a lo largo de doce años, los que van de 1957 a 1971. Existen seis horas de rodaje, de las cuales tres están montadas sin diálogo. En 1992, ya sin la intervención del hijo de Buñuel, el bueno de Jesús Franco dirige un montaje definitivo del material rodado. El resultado es un experimento a ratos fascinante y por momentos tedioso y fallido. Las secuencias, algunas de fuerza estremecedora, pierden, sin la cohesión interna de una narración completa, su aliento, su ritmo, su ‘tempo’, su destino. Pese a todo, puede reconocerse en esas imágenes el ojo cáustico y tierno de la mirada de Welles por los pueblos de España en los años sesenta del siglo veinte: paisajes, costumbres, ritos, fiestas y gentes. Y desfilan, bajo las contrarias ópticas de don Quijote y Sancho, sanfermines, moros y cristianos, procesiones y el mismo equipo del filme integrándolos en el rodaje.

Junto a este trabajo del cineasta estadounidense y los de su progenitor, Juan Luis Buñuel también interviene como ayudante de dirección para cineastas como Louis Malle (‘¡Viva María!’, ‘El ladrón de París’), Juan Antonio Bardem (‘Sonatas’), Luigi Comencini (‘El gran atasco’) o Hugo Butler (‘Los pequeños gigantes’). Su mundo no fue tan surrealista como el que pintó su padre en las películas, pero no le faltó humor. Una vida de amigos, rodajes, encuentros y algún disparate. “Los amigos son lo más importante en la vida”, dijo en una ocasión, “porque si uno tiene mucho dinero pero no tiene amigos, la vida no tiene ningún encanto”.

Su idea de pasar a la dirección empezó en 1959, cuando visitó por primera vez Calanda -el pueblo que vio nacer a su padre-, acompañado por algunos familiares. El pueblo le pareció exacto a la descripción de su padre en sus memorias escritas por Jean-Claude Carrière, ‘Mi último suspiro’. Tanto le impactó su aspecto anclado en el tiempo que pensó en regresar para rodar allí. Y el resultado fue el cortometraje documental en blanco y negro ‘Los tambores de Calanda’ (1966), premio César del cine francés, del que haría otra pequeña pieza, ya en color y en 2007, con el título de ‘Calanda, cuarenta años después’. Entre ambos cortos hizo alguno más, como ‘Black panthers’ (1968) o ‘Chontalpa’ (1970). Su primer largometraje de ficción, premiado en el festival de Sitges, lo realiza en 1972, ‘Cita con la muerte alegre’, una producción italofrancesa de fantasía protagonizada por Françoise Fabian, en la que los objetos de una mansión parecen cobrar vida para atacar a quienes la ocupan o la visitan. En sus incursiones como director, a diferencia del desprecio de su padre por la taquilla, Juan Luis siempre buscó una temática más lucrativa, un cine de género con toques eróticos, de posesiones, brujerías o lo que se terciase.

Dos años después realiza la hispanofrancesa ‘La mujer de las botas rojas’, una comedia dramática con Catherine Deneuve y Fernando Rey, en la que un malvado millonario en contra del arte intenta guiar los destinos de un pintor, un editor y una escritora con el extraño poder de materializar sus pasatiempos. Con ‘Leonor’ (1976), coproducción hispanofrancoitaliana interpretada por Liv Ullman, Michel Piccoli y Ornella Mutti, pergeña un filme de fantasía ambientado en la España medieval, con guion de Roberto Bodegas –el de la “tercera vía”- y música de Ennio Morricone, en el que un hombre se debate entre una mujer muerta y otra viva. Un filme que ofrece aspectos interesantes y está narrado con cierto pulso narrativo, aunque esta fantasía de fantasmas y vampiros resulta, a decir verdad, un híbrido con pretensiones de grandeza. A estos títulos seguirían ‘El jugador de ajedrez’ (1980), ‘El hombre de la noche’ (1981), ‘¿Qué quieres, ciego?’ (1983) y ‘La rebelión de los colgados’ (1986), y no hacen más que confirmar que su filmografía, salvo su más tolerable ópera prima, se nutre de engendros, de delirios seudodadaístas, como si fueran, en su egolatría, parodias de Buñuel padre, pues la petulancia y el esteticismo campan a sus anchas y aniquilan sus posibles encantos.

El cine de Juan Luis Buñuel quiere imitar las obsesiones que marcaron la vida y obra del maestro calandino, la religión, el deseo, o la vida y la muerte, pero su gozo se queda en un pozo. El “hijo de” se erige, maldita sea, en un triste embajador de su inventiva. La sombra del ciprés es alargada. El endrino, a su lado, es poca cosa. Y visto lo visto, el fracaso de sus filmes hace que abandone la gran pantalla para dedicarse exclusivamente a la televisión, un medio en el que la autoría no está tan controlada y puede pasar más desapercibido, a la vez que los emolumentos económicos son más sabrosos. Para la pequeña pantalla, en efecto, rueda series como ‘Le tropique du Crabe’ (1986), bastante infumable, o ‘Sangre azul’ (1988), codirigida por Robert Young y Sidney Hayers. Y los episodios ‘La mort qui tue’ (1979), ‘El castillo del Amazonas’ (1988), ‘Gaudí y Barcelona’ (1989), ‘Adriana’ (1990) y ‘El buen libertino’ (1991) para los respectivos seriales de ‘Fantomas’, ‘Fantasmas en herencia’, ‘Las maravillas del mundo’, ‘Alta tensión’ y ‘Serie rosa’.

Calanda ha sabido honrar la memoria de Luis Buñuel y su nombre aparece por doquier en su pueblo natal, desde el centro expositivo Buñuel Calanda al festival internacional de cine que también asocia su apellido al de la localidad. Mucho tuvo que ver en esto su hijo Juan Luis, con sus luces y sus sombras, siempre de la mano de Javier Espada, otro calandino que hasta hace poco coordinaba ambas referencias culturales. No obstante, con el ayuntamiento de Calanda protagonizó una polémica al pedir que no usaran el nombre de su progenitor en las celebraciones de su figura, en su lealtad a su valedor dimitido. Con Espada, precisamente, Juan Luis Buñuel participa en varios de sus documentales. Así, en ‘El último guion’ (2008), codirigido por Gaizka Urresti con el subtítulo de ‘Buñuel en la memoria’, es coprotagonista junto a Jean-Claude Carrière, ambos conversando animada y amigablemente por Calanda, por el paseo Independencia de Zaragoza o por la madrileña residencia de estudiantes, y recorriendo, en fin, los lugares y las memorias del maestro.

Con Javier Espada colabora también en ‘Tras Nazarín’ (2015), otro recorrido por las localizaciones en el estado mexicano de Morelos cincuenta y seis años después del clásico, y revela fotografías que el cineasta aragonés tomaba antes de filmar. O en ‘Generación: Buñuel, Lorca, Dalí’ (2018), reciente documental de Javier Espada codirigido por Alberto Montón, además de involucrarse en multitud de proyectos referidos a su padre como el filme de animación ‘Buñuel en el laberinto de las tortugas’ (Salvador Simó, 2018), según el cómic del mismo título publicado por Fermín Solís sobre el rodaje de ‘Las Hurdes, tierra sin pan’ (1932). Proyectos, en última instancia, que ya no podrá degustar en pantalla.

Los bombos y tambores de Calanda seguirán llevando los toques a medio mundo. Desde la intensidad de Wagner o Mozart. Como cacareos de gallina. A Luis Buñuel y a su primogénito, ateos por la gracia de dios, les encantaba el tambor. O el bombo. Porque se encargaron de mostrarlo en muchas de sus películas. La procesión iba por dentro. También la sombra del ciprés, siempre alargada.