Por Don Quiterio

El colegio mayor universitario Pedro Cerbuna de Zaragoza ha celebrado un festival de cine con motivo del cientotreceavo (?) aniversario del nacimiento de Luis Buñuel.

La programación ha incluido un ciclo del maestro (‘Un perro andaluz’, ‘La edad de oro’, ‘Las Hurdes, tierra sin pan’, ‘Los olvidados’ y ‘Viridiana’), con cinefórum por las tardes, y la proyección, por las noches, de una selección de los trabajos que optaron al primer concurso de cortos de ficción, que tenían que estar inspirados en las películas del director calandino. Así, entre otras, se pudieron ver ‘Historia muerta’, de Franc Mateu, ‘Memorias de un piano’, de Antonio Caimari; ‘Una carroña’, de Arturo Dubey; ‘Bruno’, de Álvaro San José; ‘En mal estado’, de Juan y David Delicado; ‘Seis por persona’, de Juan Carlevaris; ‘Treshoras’, de Pimpi López Juderías; ‘Amor sacro’, de Javier Yáñez; ‘Las heridas lilas’, de María Lorente; ‘Ante la araña’, de Marc Nadal; ‘Don Quijote y los demonios’, de Simón Fariza; o ‘The end of the world’, de Chris Downs.

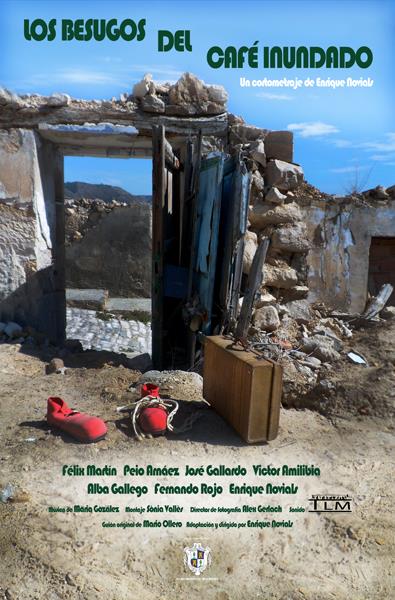

El acto final del festival se celebró con la entrega de premios y el preestreno y presentación pública de los largometrajes ‘La venta del paraíso’, dirigido por Emilio Ruiz Barrachina (y guion del cineasta y escritor Gonzalo Suárez), una comedia ácida y subversiva que habla de la crisis, de la falta de oportunidades y de las ilusiones rotas, sobre una joven mexicana (Ana Claudia Tarancón) que, tras llegar a España, ve que todo lo prometido es mentira, y ‘Miss Tacuarembó’, de Martin Sastre, en torno a una joven uruguaya que descubre que ser coronada “miss” es la única posibilidad de dejar atrás su pueblo. Además, hubo un pase especial de los cortos seleccionados en el centro Buñuel de Calanda, que dirige Javier Espada, y se hizo entrega al premio del público, que recayó en ‘Los besugos del café inundado’, un excelente corto de Enrique Novials sobre viajes (¡esa maleta!) y paraísos perdidos, que tuvimos ocasión de ver el día de su estreno en Zaragoza, en el centro Joaquín Roncal. Damos, desde estas páginas de ‘El pollo urbano’, la enhorabuena a su director, Enrique Novials, y a todo el equipo artístico y técnico de la película, y reproducimos la reseña que escribimos en su momento.

La historia reciente de España está plagada de casos parecidos y olvidados de personas que pierden su pasado, su vida y buena parte de sus propiedades en nombre del interés común, a cambio de lo que el estado o sus contratistas les quieren dar. Y se cuentan centenares y centenares de pueblos abandonados para embalsar agua. Y sus casas son derruidas. Y sus habitantes, expulsados.

Con estos antecedentes, el fragatino Enrique Novials, nacido en 1969 y mequinenzano de origen, realiza en 2008 “La memoria por encima del agua”, un pequeño trabajo que recoge una serie de entrevistas a ciudadanos del pueblo viejo de Mequinenza que cuentan sus experiencias antes y después de la construcción de una presa en su localidad, con el obligado abandono del pueblo. Con “Los besugos del café inundado” (2013), Novials –que anteriormente realiza también los cortometrajes “Compost o el derecho a la educación” (2009) y “Buscando a Zamora” (2010)- vuelve al tema de su pasado familiar (y profesional) sin hacer referencia concreta a ese territorio, con el fin, acertado, de universalizar la idea de los casi quinientos pueblos españoles que sufren lo mismo, y, así, nos habla del trauma de la emigración, del cambio brusco que supone la desaparición del lugar de siempre, de lo nuevo y lo viejo, del dolor y la rabia por lo perdido, de unas vidas vividas y sufridas.

A partir, pues, de estos hechos históricos, Novials entrega en “Los besugos del café inundado” una reflexión, en forma de fábula, con humor y socarronería también, sobre la necesidad de confrontar una realidad con la mirada del otro, ese otro que confirma o refuta, un antagonista y sus cómplices cuyo reconocimiento es tan necesario como la exigencia contra él, o junto a él, para poder avanzar. Se trata de un juego de sombras y contrarios que se complementan, y en el que se perfilan las figuras del fantasmal individuo vestido de payaso, mudo, con su inseparable maleta, y sus posibles compañeros de fatigas como polos que se estimulan mutuamente. Son rostros esquivos de la verdad y la huella inclemente de la vida, sobre el rigor (y vigor) de las opiniones, abiertas o cerradas, y las esquinas inciertas de la amistad.

El cortometraje, rodado en Mequinenza y Vilanova de Bellpuig, habla de la pérdida y se dispone en tres actos: un prólogo y epílogo en exteriores, netamente cinematográficos, que invocan una suerte de “western” europeo rematado por una compenetrada música original de María González, y una parte central e interior, con mayor capacidad dramática que narrativa, para ofrecer una forma de tensión valiente, densa, creativa, a través de un trabajado texto de Mario Ollero, en el que desarrolla, con la ayuda del operador Álex Gerlach y su ayudante de cámara Rafael Ortega, el encuentro (y desencuentro) de cuatro amigos que juegan una partida de cartas en una vieja cantina, pero antiguas rencillas sobre su pueblo vuelven a aparecer. Unos seres, en fin, encadendos injustamente a su pasado, que deambulan por un poblado silencioso, inerte, cuyas paredes no sujetan ningún techo.

“Los besugos del café inundado” se inicia con un letrero informativo esclarecedor y recobra la memoria de un pueblo perdido, la rendición, el encanto, el deseo, el sufrimiento, la sordidez, la sensualidad, el tiempo, un asunto sensorial cargado de aire febril en la cantina abandonada donde se reúnen sus protagonistas, o esa pareja de recién casados que bajan por las escalinatas en un soberbio juego de planos (cercanos y lejanos), con el sabor húmedo y oloroso, como compañero de viaje, de la mejor bebida alcohólica elaborada en la región francesa de Cognac, obtenida por destilación del vino y que se añeja en toneles. Un viaje, al fin y al cabo, que tiene el irresistible encanto de descifrar una historia en clave. La historia de un pueblo abandonado, en efecto, en el que, sin embargo, parece oler a heno y a sarro el viento. Un lugar, ay, para indagar en la historia, en el que desova el silencio y no reparan las cigüeñas.

No importa. Lo que necesita Enrique Novials es que gotee en su alma cualquier mancha de su camisa y plantear las fronteras entre lo real y lo imaginario, las variables de un estado disolvente de la realidad, los desajustes emocionales, la ambición o el amor. Sus personajes, todos, exigen a los intérpretes un trabajo sin red y ahí están, explícitos y contundentes, los Félix Martín, Peio Arnáez, José Gallardo, Víctor Amilibia, Fernando Rojo, Alba Gallego o el propio director en el papel de payaso espectral, fantasmal, que ya no hace reír, que no habla, que no encuentra su sitio, porque no existe su carpa, ni sus espectadores, ni los ruidos de la chiquillería. Solo existe la soledad y el abandono. Lo que importa, y mucho, es cuando empiezan a desencadenarse los acontecimientos, cuando empezamos, como espectadores, a entender la composición de los personajes, el trabajo de reconstrucción que deben hacer los actores, conmovedores, repletos de matices y contradicciones.

Estamos ante un relato que sugiere, que polariza, que escapa y retorna, un trabajo de puesta en escena e interpretación (reseñable la dirección de actores de Pastora Villalón) que logra sus propósitos, honesto y generoso, sincero e inteligente, poético y feliz, impúdico y sutilísimo, lleno de vida y muerte, de gracia, de dramaturgia, siempre en el tono, siempre en la verdad. Y los espectadores, de la mano de los protagonistas, nos echamos a andar, vamos hacia nuestro pasado, hacia el pueblo inundado por las aguas, hacia una ficción de sensaciones y encuentros, de hallazgos y desencuentros íntimos, de personajes que quieren conocerse más, que acaban descubriéndose en lejana cercanía, que se buscan en el pasado, en los gestos cotidianos, los motivos que hacen de sus vidas un rompecabezas donde falta alguna pieza. Novials, efectivamente, indaga en nuestra memoria constantemente. Recordamos y seguimos viviendo. Las imágenes son parte de nuestros recuerdos. Sin embargo, la memoria visual del ser humano es perenne y algunos recuerdos se nos escapan. Pero la imagen del territorio perdido está ahí, para ayudarnos en ese ejercicio. Esa imagen, otra vez, es nuestra compañera de viaje, vela por nuestras ilusiones de realidad y reinventa lo visto e, incluso, sirve de documento. El escenario exterior de Novials, al amanecer y al atardecer, sin nadie por las callejuelas, por las plazuelas, real y fantasmal a la vez.

Los nacidos en los años de la dictadura franquista hablan. Forman con sus biografías reales un tejido social, emotivo y político que alumbra en la oscuridad de un escenario aislado del exterior, pero con ráfagas de luz provenientes del portal abierto de la entrada, de una memoria vertida desde el interior de la experiencia contada. Los que vemos son de verdad los que dicen ser, no son actores en el sentido estricto, son personas, lugareños que nos cuentan sus vidas, sus recuerdos, sus experiencias, sus peripecias vitales, teniendo como referencia histórica el momento de un hecho real, cuando su pueblo queda inundado por las aguas, y no precisamente por un temporal de lluvia, viento y nieve. Una reunión de cercanía, de necesidad, de reproches, convertida en la comunión del encuentro, del documento, de dramatugia viva, para recomponer la dignidad de una pasado sin medianías.

La película no es perfecta, pero por momentos es magistral, con su sentido del tiempo, pausado, haciendo sentir que pasa y pesa. Una densidad temporal que se entrelaza con la manera que tiene el director de componer su mundo –cinematográfico, literario, teatral- como forma de una realidad hecha de palabras e imágenes. Un relato de fantasmas, sobre el tiempo y la memoria, sobre la necesidad de revisitar los recuerdos más íntimos para darles otra forma, más bella, más intensa, más cinematográfica, que flamea como una forma, en fin, de inmortalidad cuando en una esquina emergen los novios, los recién casados, que atrapan destellos de su antigua gracia (una mirada, una sonrisa, un gesto adolescente) en el cuerpo espectral del payaso.

Y en las ruinas del decorado, unos diálogos como voces fantasmales flotando en una taberna abandonada. Demasiados fantasmas, demasiados espejos sombríos, según sentencia del tiempo. La función de la memoria y el sentido de la melancolía se vierten en un subyugante molde de conseguidos ritmos y cadencias e iluminan la emotiva comprensión de estos besugos –tan panchamente lugareños- del café inundado. ¡Bravo!