Por Don Quiterio

Nulo eco ha tenido el reciente fallecimiento, a los setenta y seis años de edad, del director Antxon Ezeiza (San Sebastián, 1935) en los medios de comunicación aragoneses, y uno no alcanza a comprender si se trata de desidia, de ignorancia o, peor aún, de intolerancia.

Sea como fuere, en España, durante la década de 1960, el “nuevo cine” anima el debut de un buen número de jóvenes, con Carlos Saura a la cabeza, analista de la mala memoria del pasado franquista. Junto al autor de “La caza” (1965) y “Peppermint frappé” (1967), otros nombres dan impulso a una cinematografía, hasta entonces, mortecina. Valga citar una serie de autores y títulos que ya cuentan en la historia del cine español: Julio Diamante con “Cuando estalló la paz” (1962) y “El arte de vivir” (1965); Angelino Fons con “La busca” (1966); Josep María Forn con “La piel quemada” (1966); Vicente Aranda con “Fata Morgana” (1965); Basilio Martín Patino con “Nueve cartas a Berta” (1965); Miguel Picazo con “La tía Tula” (1964); Mario Camus con “Los farsantes” (1963), “Young Sánchez” (1964) y “Con el viento solano” (1965); Francisco Regueiro con “El buen amor” (1963); Manuel Summers con “Del rosa al amarillo” (1963), “La niña de luto” (1964) y “El juego de la oca” (1965); Jordi Grau con “Noche de verano” (1962) y “Una historia de amor” (1966); Víctor Erice, Claudio Guerín y José Luis Egea con el filme de episodios “Los desafíos” (1969); Gonzalo Suárez con “Ditirambo” (1967); o Antxon Ezeiza con “De cuerpo presente” (1965), precisamente la adaptación de una novela de Gonzalo Suárez.

Hasta entonces, la cinematografía española es una de las más pobres muestras culturales no solo del país sino del continente europeo, enmarcada entre comedietas de usar y tirar, relatos criminales de baja estofa, cine de aventuras de nulo interés, rancios musicales folclóricos con niños cantores y rememoraciones vergonzosas de esplendorosas gestas nacionales. La década de 1960, en efecto, tiene en todas las cinematografías un potente movimiento de renovación y de rejuvenecimiento, una corriente contestataria y provocativa, y el “free cinema” británico –Reisz, Richardson, Anderson, Clayton, Schlesinger-, la “nouvelle vague” francesa –Godard, Truffaut, Chabrol, Resnais, Rivette, Rohmer, Varda, Demy-, el “cinema novo” brasileño –Rocha, Guerra, Diegues, Pereira dos Santos- y el cine checo de la “primavera de Praga” –Passer, Forman, Chytilová, Jires, Nemec, Schorm, Menzel- son los estiletes que marcan, de algún modo, la ruptura al contar con una amplia cobertura mediática con la que se producen largometrajes de ficción de nuevo cuño y con costes mínimos, un cine joven, libre, que trae consigo un viento de libertad que se opone, con la impertinencia de la juventud, a las ideologías dominantes y rompe radicalmente con su tradición nacional de “calidad”, consistente en confeccionar una puesta en escena rutinaria y en perfeccionar una imagen estandarizada. Este nuevo cine reivindica una obra personal en su contenido y en su forma, una revolución que abre las puertas al cine moderno, para lo mejor y también para lo peor.

En el caso de Antxon Ezeiza, que –acertado o no- defiende a lo largo de su vida que cada película solo tiene sentido si es la expresión del compromiso social y político de su autor, todo empieza cuando conoce al productor Elías Querejeta como jugador de fútbol de la Real Sociedad y con él realiza los cortometrajes documentales “A través de San Sebastián” (1960), una mirada crítica sobre los tópicos de la ciudad, y “A través del fútbol” (1962), un emotivo homenaje al deporte de sus amores, hasta que en 1963 debuta en el largometraje de ficción con “El próximo otoño” (1963), la historia de amor entre un piloto de una embarcación de recreo y una francesa llegada de vacaciones a España, en cuyo guion interviene Víctor Erice. El donostiarra empieza a experimentar con una forma de narrar las historias, deudora del neorrealismo italiano, que no tarda en ser etiquetada como “nuevo cine español”. A los integrantes de aquella generación de cineastas les unen dos cosas: la abominación por Hollywood –“nos repugna John Ford” (la cita se le atribuye a Ezeiza)- y su combativo antifranquismo desde las filas de algún partido de la órbita comunista en la clandestinidad. Los primeros largometrajes de Ezeiza están influenciados por la “nouvelle vague” y el cine de Godard en lo formal, dentro de una experimentación en la que tiene un gran protagonismo la música del vanguardista Luis de Pablo, pero conceptualmente proviene del grupo crítico de la revista “Nuestro cine”, cuya ideología radical les lleva a oponerse a todo el cine burgués.

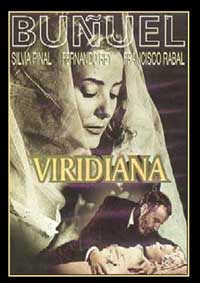

Apasionado del cine desde su adolescencia, al terminar el bachillerato funda junto a varios amigos, entre ellos Elías Querejeta, un “cineforum” en San Sebastián. Licenciado en Derecho, estudia en la escuela oficial de cine de Madrid, aunque es un cineasta sin título, por lo que es detenido por la policía cuando rueda un trabajo de prácticas y es expulsado del centro. Colabora en las revistas “Nuestro cine”, “Film ideal” y “Cinema universitario”. Se va fogueando como ayudante de dirección de Manuel Mur Oti, Jordi Grau y Juan Antonio Bardem, con quien elabora el guion de “Los inocentes” (1962). Es precisamente Bardem quien pone al vasco en contacto con Buñuel para la gestación de “Viridiana” (1961): charlan en la mesa de un bar, alrededor de varias botellas de vino tinto y dos vasos, y el calandino le confía la asistencia de dirección al guipuzcoano, del que se hace íntimo, aunque las cuestiones políticas enfrían la amistad con posterioridad. La decisión de rodar “Viridiana” en los estudios de Juan Antonio Bardem y una finca a las afueras de Madrid le granjea al calandino las críticas de muchos republicanos españoles en el exilio, quienes le acusan de claudicar ante el régimen del general Franco. Nostálgico de su tierra, que abandona en 1937, y ya con pasaporte mexicano, Buñuel puede regresar a España en 1960 en calidad de turista, después de que, inopinadamente, le es concedido el visado en el consulado español en París. En ese viaje conoce a Gustavo Alatriste, esposo por entonces de la actriz Silvia Pinal, quien le ofrece libertad absoluta, tiempo y dinero para realizar una película. Buñuel y Julio Alejandro finiquitan el guion y marchan con sus bártulos a España.

Buñuel, como digo, acepta rodar “Viridiana” en España a condición de trabajar con la sociedad de producción de Bardem, conocido por su espíritu de oposición al régimen franquista. Se trata de su primera y única película española tras su larga ausencia desde la guerra civil, una penetrante parábola moral y una feroz descripción de las consecuencias que se derivan de las prácticas caritativas y de los buenos sentimientos. Buñuel transforma un guion aparentemente inocente en una “bomba de relojería”: la orgía de los mendigos orquestada por el “Aleluya” de Haendel, la caricatura de la “Santa Cena”, el objeto del crucifijo con un dispositivo de navaja (un regalo del vasco al calandino, y que este, entusiasmado, introduce en el filme, en una escena diseñada por Julio Alejandro, que supone, por blasfema, el inicio del ataque furibundo de “L’Obsservatore romano”) o la escena final de la partida de tute entre Viridiana, su primo y la sirvienta. Este cóctel supone el fin de UNCINI.

Después de estas experiencias, Ezeiza realiza su tercer largometraje en 1966, “Último encuentro”, que compite en el Festival de Cannes, y en 1969 “Las secretas intenciones”, acerca del desencanto que preside la vida personal e íntima de un diseñador cuarentón. Hombre de izquierdas, a comienzos de la década de 1970 se exilia a México y allí dirige dos largometrajes: “Mina, viento de libertad” (1976), sobre un militar vasco que en España había combatido contra Napoleón y muere combatiendo por la independencia de los pueblos oprimidos de América del Sur, y “Complot mongol” (1977), un filme tan extraño como fallido. Los caminos del exilio son inescrutables, porque cuando el joven Ezeiza es ayudante de Buñuel en “Viridiana” poco podía imaginar que acabaría como refugiado político en México…

Muerto Franco y tras la aprobación en España de la amnistía de 1977, Ezeiza regresa a su tierra y forma parte del comité de selección del Festival de San Sebastián. Los años de la Transición son de una gran agitación cultural en casi todas las regiones. En Euskadi, con la fuerte irrupción política del nacionalismo, un puñado de cineastas vascos piensa que ha llegado la hora se sentar las bases para crear un cine genuinamente vasco. Ezeiza es uno de sus mayores impulsores. Funda la productora Bertan Filmeak e intenta establecer las bases de la nueva cinematografía vasca con los “Ikuskas” y “Euskara eta Kirolak”, realizados también por Pedro Olea, Montxo Armendáriz e Imanol Uribe, reportajes en formato cinematográfico que pretenden retratar la realidad vasca, con Javier Aguirresarobe como director de fotografía, que buscan servir de plataforma para hacer cine en euskera.

En 1989 dirige “Días de humo”, primera película en euskera y de manifiesta agresividad ideológica, que el donostiarra siempre defiende como su aportación al “conflicto vasco”. Su último filme data de 1995, “Felicidades, Tovarich”, un drama itinerante a modo de “road movie” con Paco Rabal que termina suicidándose en el Valle de los Caídos, alejado de sus postulados políticos con el que pretende, sin lograrlo, acercarse al gran público. “No sé si he tenido logros artísticos, pero sí una vida interesante en la que he cobrado por hacer lo que me gustaba”, afirma Antxon Ezeiza. “Yo creo que estuve a punto de ser, y en cierta manera lo fui claramente, un cineasta español, lo que no deja de comportar un aspecto peyorativo si es que tienes una nacionalidad vasca”. Y añade: “Fueron unos años locos. Yo participaba de lleno en la vida, me tiré de cabeza a ella y entré inmediatamente en contacto con fuerzas que parecían surgir de la nada más absoluta. Queríamos más. No sabíamos muy bien expresar qué era algo más, pero no encontramos ninguna solución en la mera negativa, en la rabia por haber sido engañados y en la negación de todos los valores pasados. Era casi lógico que nos viésemos arrastrados cada vez más hacia la izquierda, incluso hacia la izquierda más radical”.

Así de claro. Así de contundente. Un profesional comprometido, de lucha, sin complejos. Como el principio y el fin. O el fin y el principio. ¿Alguna vez nos daremos cuenta de que nuestra cultura vive descontextualizada, a la intemperie, debido a la falta de un soporte intelectual y teórico que le sirva de abrigo? ¿Cuándo vamos a ser capaces de actuar como origen de una corriente de pensamiento o de alguna derivada mayor o menor de los principales flujos de reflexión, en lugar de funcionar como sitio común de recepción de los sucesos establecidos? Mientras tanto, el periodismo zaragozano omite información de un autor como Antxon Ezeiza, al parecer poco o nada interesante, y la conclusión, obvia, es la de la ignorancia, la desidia o, peor aún, la intolerancia. Y el desconocimiento, decía al principio, es la nota final de una profesión venida a menos, que se dedica, por lo general, a lo anecdótico, a lo mediático y, a fin de cuentas, a las tonterías.