Por Don Quiterio

“Pinta una cruz en la puerta

y pon tu nombre debajo

porque cicutas y ortigas

nacerán en tu costado”.

Federico García Lorca

Decía Borges que todas las historias posibles caben en cuatro relatos: el asedio, el regreso, la búsqueda y el sacrificio de un dios. La realidad tiene sentido porque alguien alguna vez se molestó en contarla.

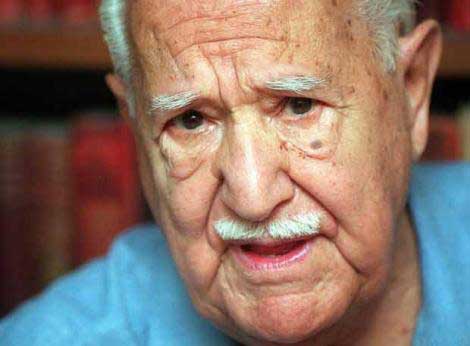

Y lo real no es más que lo que uno recuerda después de haber olvidado las historias de marras. Más allá de ellas, el caos. José Bello Lasierra (Huesca, 1904-Madrid, 2008), más conocido como Pepín Bello, protagonista del documental “Pepín Bello: inspirando a los genios”, dirigido por Tomás Studer, sabe de qué habla Borges. Y la prueba es que todas las entrevistas que sirven de hilo conductor del filme son un intento de refutarle.

De este documental existen dos versiones: una de duración corta, y que se estrena en la última muestra de ProyectAragón, y otra en formato de largometraje, que por deferencia de los autores acabo de ver. ¿Realmente merece Pepín Bello el despliegue mediático orquestado a través suyo? ¿Un hombre que no ha dejado obra es una intelectualidad en sí mismo? ¿No resulta cómodo hablar de unos artistas ya desaparecidos? ¿Qué ha dado de sí Pepín Bello? ¿Qué “enigma sin fin” es este? Pepín Bello habla y habla, de todo y de nada. Nada que no sepamos, por otra parte, que para eso ya están los “últimos suspiros” buñuelianos y un buen número de libros sobre una generación de escritores y pintores, de dramaturgos y cineastas, de gentes, en fin, importantes de las artes y las letras de la primera mitad del siglo XX. A Bello se le aparecen estos personajes como fantasmas en cualquier esquina, por la libertad que disfrutan y defienden en sus vidas llenas de aventuras, riesgos, manías, derrotas e ilusiones.

La memoria viva de la “generación del 27” recuerda sus años en la Residencia de Estudiantes y afirma que “Buñuel no era un surrealista sino un irracional, y un machista casi patológico. Dalí no sabía otra cosa que pintura y nada más de nada. ¿Lorca? La mejor definición la hizo Guillén: “Con Federico no hace frío ni calor, hace Federico”. Estas son algunas de las evocaciones que Pepín Bello lanza en el documental, al que se le señala como el artífice, o especie de duendecillo, del grupo mítico formado por Buñuel, Lorca y Dalí, con quienes coincide en esa residencia durante los años diez y veinte del siglo XX.

Entre risas, silencios para recibir los recuerdos, y opiniones de allegados, Pepín Bello empieza por el principio: cómo llega desde Huesca cuando tiene once años, en 1915, para estudiar su bachillerato, para luego seguir con sus estudios de medicina hasta 1925. Como si nada, cuenta que él descubre a Dalí: “Fui el primero que vi sus cosas. Cuando llega a la residencia nos dimos cuenta de que era un chico estrafalario, con melena larga y un poco raro para nosotros, que éramos normales”. Todos lo ven y a los tres o cuatro días Bello pasa por su habitación, entreabierta, y ve una cama sobre un suelo cubierto de dibujos y entra a darle conversación. “Tenía un acento catalán terrible, aunque él nunca supo ni catalán, ni español, ni francés ni nada porque usaba una jerga internacional. Lo cierto es que, después de ver sus dibujos, me apresuré a contárselo a mis amigos”. De vuelta con ellos, les presenta a Dalí, con quien “harían amistad para toda la vida”. Y añade: “A Dalí el dibujo y la pintura se le daban como a los pájaros el aire. Tenía diecisiete años pero ya pintaba como lo haría a los cuarenta. No sabía otra cosa que pintura. No sabía nada de nada. Ya de mayor, incluso, no sabía ni leer el reloj, un objeto que yo ya percibía blando en su muñeca. Sobre pintura, sin embargo, lo sabía todo”. En su desandar, Bello entona un “mea culpa” y se confiesa deudor de una aventura “que hubiera sido sensacional: la vuelta a Sevilla en burro”. Se la propone al cantaor Manuel Torre: “Iba a tardar un semana por el perímetro de la ciudad y en ese tiempo viviríamos en el campo comiendo lo que la gente nos diera y llevaríamos un burro para cargar las viandas que nos fueran dando en el camino. Pero yo, por pereza, desidia o lo que sea, no acepté”.

Al mismo tiempo, Bello recuerda las andanzas por Toledo, ciudad “a la que nos escapábamos a beber vino de Yepes o a tomar tortilla en la Venta de Aires”, escapadas que tomaron el nombre de la fundación de la Orden de Toledo. Una de las anécdotas más llamativas hace referencia al momento en que Buñuel se entera, en compañía de Rafael Alberti y María Teresa León, de que Lorca es homosexual y le espeta un “me han dicho que eres maricón, ¿no será verdad?”. En cualquier caso, aparte de beber vino y visitar casas de citas, un gran escultor castellano, Alonso Berruguete, es la excusa perfecta para visitar la ciudad del Tajo y acudir al sepulcro en mármol del cardenal Tavera, que utilizara Buñuel en “Tristana” en una enigmática escena con Catherine Deneuve. Berruguete y su obra significan un capítulo innovador y rico de nuestra historia del arte, una óptica diferente que ha ejercido una fascinación duradera en quienes se pararon a contemplarlo a lo largo del tiempo. Buñuel, en efecto, tiene la capacidad de plasmar en una imagen sus conceptos vitales y artísticos, el simbolismo de sus sueños y de su rico mundo creativo. “Una vida sin memoria”, afirma Buñuel en su autobiografía, “no sería vida, como la inteligencia sin posibilidad de expresarse no sería inteligencia. Nuestra memoria es nuestra inteligencia, nuestra razón, nuestra acción, nuestro sentimiento. Sin ella, no somos nada”. Sin embargo, Bello se despacha con lo de “la realidad irracional del calandino”. Borges, de nuevo.

El asesinato de Lorca encarna a la perfección el zarpazo que supone la guerra civil. A la sangría demográfica, económica y cultural, se superpone la desaparición de las mentes más brillantes: muerte, cárcel o el duro exilio. La involución ideológica de la inmediata postguerra convierte a España en un páramo intelectual, en una sacristía que apesta a incienso y miedo. En la Segunda República convergen los frutos maduros de la “generación del 98” y la savia nueva de los poetas del “27”, el pensamiento de Ortega y María Zambrano, el esfuerzo de erradicar el analfabetismo a través de las misiones pedagógicas. Un momento de eclosión cultural como el que vive Europa en el periodo de entreguerras. Centros como la Residencia de Estudiantes, hija de la Institución Libre de Enseñanza, se convierten en un foco de difusión de la modernidad en España. Allí, en la Colina de los Chopos, coinciden los tres vértices de un triángulo de talento inigualable: Lorca, Buñuel y Dalí, “el pintor asexuado”, afirma Bello en el documental, “que no sabía que un duro eran cinco pesetas”. Claro está que la mirada de este hombre curioso de Huesca resulta un tanto sesgada. Todo lo que sabíamos de estas gentes lo repite Bello: sus hábitos de trabajo, sus costumbres privadas, sus manías, sus odios, sus devociones. La anécdota hace al monje, y el oscense, que es un gran contador de historias, hilvana aventuras y chascarrillos para elaborar los retratos de unos individuos que, al parecer, parte de sus genialidades pudieran estar inspiradas en sus ideas. Mientras habla, las palabras de Bello se enredan en el aire. Más o menos, esta es la filosofía de un documental con vocación filosófica: que las frases floten. Los monólgos (pues eso son) se entrelazan hasta adquirir el calor de una conversación noctura e invernal.

Uno de los personajes a los que más hace alusión “Pepín Bello: inspirando a los genios” es el del malagueño José Moreno Villa, el tutor en la Residencia de Estudiantes, ese hombre maduro que, como Juan Ramón Jiménez o Pedro Salinas, aparece en las fotos de juventud de la célebre triada. El malagueño es el primero que narra la vida de la residencia en la autobiografía “La vida en claro”. Allí llega el escritor y dibujante en 1917 para ejercer la tutoría de la casa, y de allí es evacuado, veinta años después, junto a los intelectuales –Machado entre ellos- que siguen al gobierno republicano a Valencia. Poeta, narrador, artista y crítico de arte, Moreno Villa, afirma Bello, “rayó a gran altura en todo lo que hizo pese a no gozar de la popularidad de sus amigos, más ilustres, para los que fue un precursor”. Dice Bello que “Moreno Villa nunca le perdonó a Dalí sus coqueteos con Franco y le consideraba un melenudo no muy limpio, enfrascado siempre en las lecturas de Freud, siempre con sus extravagancias y payasadas”. Buñuel, entretanto, termina convirtiéndose en uno de sus íntimos en el exilio mexicano y lo define como “una conjunción feliz entre lo tosco y lo fino. Un baturro no puede ser cursi”.

Los contrastes son lo mejor del documental. Varios representantes son el hilo conductor de Pepín Bello, que cuenta su experiencia con ellos. Y lo cuenta en lenguaje peculiar, sin adornos, en frases breves y cortantes, alejadas de lo propiamente intelectual, aunque deriva progresivamente hacia lo sentimental. En sentido contrario, los invitados –familiares y estudiosos- construyen un discurso vehemente en lengua coloquial, atraídos, tal vez, por el mundo fastuoso que vislumbran. Uno está de vuelta y los otros en capilla. Y hay que elegir rápido pues los caminos se van cerrando. Bello se ve en la tesitura de recuperar lo mejor de su pasado y su pericia intenta ser un renacer. Mientras, los allegados e historiadores son un caso cerrado al no tener alternativas. El oscense quiere lograr una forma fluida y abierta que contenga la vida sin falsificarla, pero, a mi modo de ver, no consigue la eliminación de lo premioso o lo superfluo. Bello parece estar de acuerdo con el elogio, a la manera de la duplicación del personaje y su sombra. No dudo que cualquier opinión resulta más contundente si se sabe apuntalarla con datos incontestables. Con reservas, claro. Si bien es cierto que hay conocimientos que estimulan la sabiduría, no lo es menos que otros muchos solo sirven para entorpecerla. A veces, lo verdaderamente importante no es contar las cosas como ocurrieron, sino como se recuerdan. Incluso cuando se tiene la maravillosa capacidad de recordar aquellas cosas que ni siquiera sucedieron. Volvemos a Borges.

Pepín Bello dice que lo que se hace con corazón merece admiración o, en el peor de los casos, nuestra comprensión. Como si las mayores aberraciones y maldades no se hubieran cometido y se siguieran cometiendo de corazón. La razón frente a la pasión. Como afirmaban los surrealistas, cualquiera que se dejase arrastrar por la pasión, por el “amour fou”, estaría incapacitado por una larga temporada para las servidumbres de la vida práctica. Pero nuestra pasión sobrevive a duras penas ahormada a la medida de nuestra pobre vida en estos tiempos menesterosos a caballo entre la más tontorrona ingenuidad y el cinismo acre y barato del que está de vuelta sin haber ido a ningún lado. En última instancia, lo que amamos es nuestro deseo, no lo deseado, que decía no sé qué filósofo.

En conjunto, el documental de Tomás Studer resulta tan admirable como poco susceptible de levantar pasiones –para los no apasionados de lo que se cuenta-, tan interesante como frío. El guion, bien elaborado pero excesivamente cerebral, es el verdadero soporte de “Pepín Bello: inspirando a los genios”, lo que, a veces, va en detrimento del mismo: los largos monólogos del protagonista, demasiado pagados de sí mismos, rompen el ritmo narrativo, y, en la parte final, se explica una y otra vez lo ya explicado. Bello pretende ofrecer un discurso coherente, de conjunto, compensado, en el que nos recuerda que la vida no es un golpe de dados, ni un azar, aunque la existencia se rija también por circunstancias azarosas que nos definen. El resultado, en todo caso, pretende ser una pieza de precisión capaz de borrar la frontera que separa la realidad de la realidad contada. El relato es, por definición, tiempo. Y el tiempo transformado en imagen es vida. Y esto vale para todo. De nuevo, Borges.