Se ha muerto Ángel Aransay, el pintor que percibió lo divino en la estética. La pintura pierde el color vitalista y libre de su arte.

Allí lo encontré, maldita sea, la noche que llegué al Bonanza, ese refugio de bohemios ilustrados, burlones e iconoclastas.

Un lugar, ríanse del Niké, de heterodoxia intelectual, ortodoxamente gamberro, frecuentado por beodos librepensadores, artistas plásticos, poetas proscritos o elevados, músicos callejeros o de grandes avenidas, gentes de la farándula o así y universitarios jóvenes o no tan jóvenes. “Si no has estado en el Bonanza”, repetía Aransay, “no puedes decir que hayas estado en Zaragoza”.

Noctámbulo, místicamente pagano, de una cultura impropia en los pintores, Aransay publicó un poemario de última pulsión, ‘El galgo pensativo’ (El baúl de Melquíades, 2012), en el que mostraba todas sus incertidumbres, a la manera de los poetas del siglo de oro español.

Su última gran exposición, en esta ciudad inmortal que le vio nacer, tuvo lugar en la Lonja durante las fiestas del Pilar de 2012, donde reunió más de setenta obras que recorrían cinco décadas de trabajo. Su pasión.

Su fundamento. Por su interés, esta casa de ‘El pollo urbano’, que también fue la suya, reproduce la reseña publicada con ocasión de aquella muestra pictórica. Y se añade, al mismo tiempo, el enlace a sus imágenes póstumas, grabadas por Santiago Gómez Laguna y editadas por Dionisio Sánchez, quienes imaginan siempre jugosos pollos asados bajo el puente, como ‘carpantas’ del tebeo.

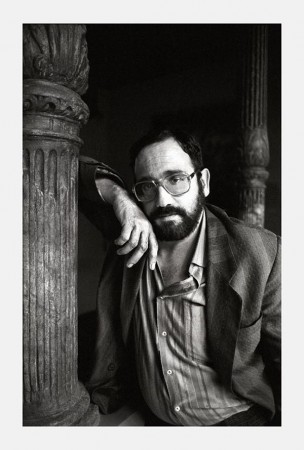

Fotografías: Rafael Esteban, Rogelio Allepuz y Pedro Etura

Hablando de luciérnagas, y de cucarachas, y de gusanos, el escritor Julio José Ordovás, en una de sus elegantes columnas periodísticas, ironiza sobre la búsqueda de la realidad divina. Dice: “Llevo toda mi vida buscando a Dios. Lo he buscado en cementerios, en hospitales, en el polvo de las estrellas, en las grietas de mis manos, en las cloacas, entre las llamas y en la ceniza, en la luz que atraviesa las telarañas, en el aire que se lleva el humo y las palabras, en el susurro de la hierba, en los ojos del Bien y en los ojos del Mal, en las nubes, bajo tierra y debajo de la cama, en el fondo del váter, en los sueños de los que no quería despertar y en los sueños de los que me he despertado llorando sangre”. Y añade: “He buscado a Dios en lugares en los que nadie se ha atrevido a buscar. Lo he buscado por todas partes, incluso en los templos y en los libros sagrados, sabiendo que allí no lo encontraría. He buscado a Dios hasta volverme loco. A veces pienso que Dios es una canción y que esa canción es un aullido”.

Algo así podría decirse del pintor Ángel Aransay, para quien dios es el único misterio que no defrauda, aunque algunos lo consideren un anacronismo, como las luciérnagas. Y si el escritor lo busca por los territorios más insospechados, aunque el misterio se le desvanezca a medida que se aproxima a él, el pintor lo encuentra, al final, en la pintura. Y en el bar, su lugar de recogimiento, en el que Aransay, místicamente solitario, explora una suerte de revelación, como elocuentemente lo reflejan Javier Estella y José Manuel Fandos en esa inquietante escena, entre la cristalera de un ventanuco, de su documental “Manuel García Maya, detrás de la barra” (2010): sombrío y enigmático, misterioso y sobrecogedor, cabizbajo, inmerso en su mundo, siempre en presencia y con conciencia de la muerte…

Ángel María Aransay Ortega, zaragozano del cosechero de 1943, inicia su formación pictórica en el estudio Cañada de Zaragoza y en la escuela de artes aplicadas, también de Zaragoza. Obtiene el título de profesor de dibujo por la superior de bellas artes de San Fernando, en Madrid. Desde el ámbito poscubista, bajo la influencia de Picasso, y de Cézanne, y del Greco, y de Zurbarán, y de Pedro de Campaña, y de Luis de Morales, y de Miguel Ángel, y de Vermeer, y de Bacon, se permite abordar a los maestros antiguos y modernos, en una reelaboración de los grandes maestros del renacimiento clásico, de los artistas italianos y europeos del siglo dieciséis. Separar la religión de la pintura es ciertamente imposible para un artista que ha estudiado de manera excelsa a estos autores. O de algo igualmente etéreo, intuitivo y mágico, como la mitología, desde la antigua Grecia, pasando por el renacimiento, para llegar hasta hoy mismo.

Aransay pretende conmover con su humanidad desnuda, franca, frugal, ingenua si se quiere, desasida de todo lo que no es místico. El místico, cuando trata de describir sus experiencias más inefables, recurre al simbolismo, rompiendo los moldes que impone la lógica racional. El simbolismo de Aransay nace, en cambio, de la observación cotidiana. Sus cuadros se convierten en alegorías de su aventura espiritual: su autorretrato y el retrato de Enrique Pellejero se convierten en refugios para el rezo; las ‘magdalenas’ profanas y sacras son vislumbres del alma en estado de gracia; los muchachos con máscaras ilustran la desazón del pecado; las alegorías sobre la meditación, la investigación y la oración inspiran un vertical sentido de la trascendencia. Aransay está henchido y restallante de dios, como las sábanas que cuelgan del tendedero están henchidas y restallantes del aire de la mañana. Y acercarse a su mundo es como anegarse en dios mismo, en un dios humanado y matinal, amoroso y trémulo como un cachorro.

Todo ello confirma a Aransay como uno de los pintores contemporáneos que más llama a la religiosidad y a la devoción. Una devoción convertida en arte para pisar el laberinto, el olimpo y el paraíso, y asomarse a sus obsesiones, símbolos y tradiciones, paralelismos que unen y justifican. Esos serían el propósito y la propuesta, que el autor postula sutilmente en el afán de discernir la verdad, siquiera de modo ilusorio, a la hora de buscar la sabiduría, y relativiza el misterio que nos rodea y que, a veces, justificamos de forma religiosa. “Somos”, por decirlo con Cervantes, “genética y fabulación, voluntad y un nudo de historias fingidas y verdaderas”.

En su pintura, Aransay ofrece un puñado de manchas –rojas, azules, amarillas, negras- sobre algo tan inherente a la esencia del ser humano como la fe. ¿Qué decir, entonces, de quienes tienen fe en una religión? Aunque el que esto escribe no cree en la religión, otra cosa es la investigación. Y el respeto. Para Aransay, como creyente (o no), entre sus certezas está la existencia de una propiedad de la realidad que existe por sí misma, una suerte de “dimensión divina de la realidad”, que diría José Antonio Marina. El hombre es religioso por naturaleza. Para el etnólogo, los primeros utensilios rudimentarios y los ritos son el signo de la aparición del hombre. El hecho religioso no se refiere al mundo futuro. Es un elemento constitutivo del mundo actual. Un mundo sin dios, en ese sentido, sería un mundo inhumano.

El hecho religioso –sea cual sea la forma en que se exprese- forma parte integrante de las expresiones del género humano. Las religiones son un movimiento del hombre hacia dios, mientras que en el caso del judaísmo y del cristianismo es dios quien va hacia el hombre: es una revelación. La libertad de religión concierne también concretamente al hombre, que, en realidad, es un animal religioso. De hecho, al menos una vez en la vida nos planteamos dos preguntas: ¿Existe dios? ¿Qué hay después de la muerte? Para quien encuentra respuesta, se plantea una segunda serie de preguntas, que Kant sintetiza así: “¿Qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo esperar?”.

Podemos estar más o menos de acuerdo con aquello de que el corazón tiene razones que la razón no entiende. Así acostumbramos a relacionarnos con el arte y en el amor, dos ámbitos, si no absolutamente inconmensurables, difíciles para establecer cánones que a todos gusten. Los rasgos por los que transita el pintor Ángel Aransay se distribuyen en una suerte de combinación de la fe, la esperanza y, esto es, el amor. Hoy se habla mucho de un mundo mejor, que todos anhelan: sería nuestra esperanza. No sabemos, al fin y al cabo, si este mundo mejor vendrá y cuándo vendrá. Lo seguro, para Aransay, es que un mundo que se aleja de la espiritualidad no se hace mejor, sino peor. Es como si nos dijese que una cosa es segura, porque alguien –o algo- nos aguarda, nos espera, para encontrarnos con los nuestros, encontrarnos con el amor eterno. Esta es la gran alegría –y la gran esperanza- que nace precisamente de los pinceles de un artista al que se ha llamado, no sé si maliciosamente, “El Greco aragonés del siglo veinte”. En su pintura, María, y José, y Jesús, y los ángeles, y demás monsergas celestiales, nos visitan, y son la alegría de nuestra vida, de su vida, y la alegría es esperanza. Así es el mundo de Aransay. Cree en dogmas y en milagros, aceptando la integridad e inviolabilidad de su fe inquebrantable expresada en salmos. Algunos se consagran a Baco y otros celebran las tesmoforias. Para todos los gustos.

Así pues, ¿qué decir? Corazón grande, presencia divina en el mundo, espacio divino en nosotros y espacio divino para nosotros. Esta es la sinfonía del artista, la indicación que le da la meditación de esa solemnidad. La religiosidad es el consuelo y la esperanza del pueblo todavía peregrino. Una esperanza cristiana, que no es solo nostalgia del cielo, sino también deseo, vivo y operante, que nos hace peregrinos incansables, alimentando en nosotros la valentía y la fuerza de la fe, que, al mismo tiempo, es valentía y fuerza del amor. Así lo cree Aransay. Y así su arte lo recoge. Y, a veces, no obstante, dios abandona a Aransay al no dotarle de una fuerza creativa mayor y dejarle en un segundo plano de las artes plásticas. Porque, a la postre, el pintor zaragozano se queda a medias de todo. A medias con la sensación del deber cumplido y a medias con la decepción de ver que dios también puede abandonarle.

Para Aransay, seguramente no exista, entre todas las aspiraciones humanas, otra más noble y primordial que el amor. Seguramente toda nuestra andadura terrenal puede resumirse en el deseo de amar y ser amados. Pero ¿qué es exactamente el amor? El pintor, con mayor o menor fortuna, trata de dar respuesta a esa pregunta, que acaso no sea sino el intento de explicar la razón del vivir, pues una vida sin amor es una vida sin sustancia y sin norte, condenada a la esterilidad y a la desesperación. En su pintura, Aransay parece buscar una libertad como realización personal, en la que el amor pasa a ser una suerte de velo halagador para cubrir la divinización de la sensualidad y la exaltación del yo.

El amor solo es grande y duradero en la medida en que lo nutren decepciones y dolores. Y desconocer lo que hay de fecundo en el dolor de la intimidad cotidiana resta brillo a las cualidades del ser amado y hace resaltar, asimismo, sus imperfecciones y miserias. Entonces, el amor corre el riesgo de hundirse en la aridez y la insatisfacción, y solo aquel que sabe salir de sí mismo para entregarse al otro, para sentirse ligado al otro, vencido por el otro, invadido por su destino, puede hallar la verdadera alegría del amor. El amor que vive de codiciar siempre nos deja, para qué engañarnos, hambrientos. Y el único amor que nos deja saciados es el que vive para darse. Pero vivir para darse, sacrificarse por otra persona, amarla a pesar de sus defectos, incluso a causa de sus defectos, solo es posible cuando el amor humano se conjuga y amalgama con el amor divino. El auténtico amor, viene a decir Aransay, acoge al ser amado no como un dios, sino como un don divino. No lo confunde. Tampoco lo separa.

Estamos ante un pintor expresionista y figurativo, místico por encima de todo, aunque el zaragozano haya buscado más la trascendencia que la religiosidad, porque es un religioso sin confesión. Durante el último tercio del siglo veinte, la obra de Aransay también incluye vistas de Zaragoza (‘Aljafería violeta’, ‘Arco del Deán azul’, ‘Los porches’, ‘Porches al sol’), temas mitológicos (‘Diógenes y Atenea’, ‘El sueño de Endimión’), damas de la ópera (‘Madame Butterfly’, ‘Carmen’, ‘Aída’), interiores de bares, salas de fiesta y teatros (‘Solo en la pista’, ‘El ángel azul’, ‘Discoteca clara’, ‘Rincón de la discoteca’, ‘La campana de los perdidos’, ‘Interior en rojo’), costumbres literarias (‘El lector’, ‘La sabiduría y las ciencias’, ‘El gran libro’, ‘El poeta inspirado’, ‘Libros nocturnos’, ‘La escuela’, ‘Hamlet’), motivos escultóricos (‘Esculpiendo la paloma’, ‘El taller del escultor’, ‘La familia del escultor’), figuras sentadas y con escudos, muchachas con notas y cartas, columnas de lirios, racimos azules, flores amarillas, el boceto elaborado para uno de los múltiples intentos de decorar las cúpulas del Pilar… Pero, ante todo y sobre todo, se le conoce y reconoce por sus cuadros de temática religiosa: ‘Pietá’ (en sus tres versiones), ‘María, Santiago y el Pilar’, ‘El papa Luna’, ‘Madre de la iglesia’, ‘Las tres parcas’, ‘Epifanía de navidad’, ‘Ángeles con trompetas’…

Por su misticismo, sensibilidad e independencia, Aransay es un pintor especial, un pintor que se ha ganado a pulso el cielo. Un artista que pretende reflexionar sobre temas fundamentales como la importancia de la religión, las relaciones con el poder económico o político, o el papel social de un autor. Y reconoce la influencia de Calderón de la Barca y su “gran teatro del mundo”, o de Oscar Wilde y sus conflictos personales. Y de Pier Paolo Pasolini, uno de sus referentes, al que dedica una de sus pinturas. Hay cierta espiritualidad, y no es un himno al cristianismo, pero sí una reflexión espiritual, que le proporciona una sensación de confianza en la persona humana, de la que nadie se permite dudar. Esta reflexión puede ser muy bien el punto de partida de esta exposición-capilla que se ofrece hasta el dieciocho de noviembre en la Lonja de Zaragoza. Y constituye una retrospectiva que recorre toda la trayectoria del artista a través de setenta y tres obras, desde “El niño alegre” (1965) hasta “Macondo” (2009).

Crítico de arte en los desaparecidos “El noticiero”, “Aragón exprés”, “Andalán” o “El día de Aragón” -y también editor de una recopilación de las cantas más guarras de la jota-, Aransay siempre ha ido buscando la unidad de estilo de los autores, y, en sus escritos, se pregunta cómo es posible que pueda existir la conciencia. Entonces, ¿qué es el hombre? A partir de estas interrogantes, Aransay, persona de una religiosidad intensa, abre el melón y se cuestiona la capacidad artística para alcanzar una actividad espiritual, el conocimiento teológico, que permite al pintor retomar esas preguntas desvelando una radicalidad que las convierte en últimas. Si la condición humana pierde su carácter espiritual se reduce a un puro ‘factum’, a un dato neurobiológico, al modo de un sofisticado mecanismo cibernético. La fe de siempre, para él, es la única esperanza. Terriblemente perseguida en los tres primeros siglos de su historia, no solo sobrevive, sino florece a la sociedad entera. Cuando el imperio romano se desmorona, la fe cristiana permanece viva, y de modo bien significativo en aquellos monjes que se reúnen para orar y trabajar. Ninguno de ellos protesta y, poco a poco, como hila la vieja el copo, los bosques pantanosos se convierten en ermita, casa religiosa, granja, abadía, pueblo, seminario, escuela y, por fin, en ciudad.

Es obvio que el destino del cuadro es siempre una pared. El del arte, ser digerido por la civilización. Y para averiguar qué es hoy una pintura acaso convenga, como propone Ángel Aransay, ocuparse y preocuparse menos de si su función es o no decorativa que interrogarla acerca de ese destino, confrontando aquello que es declaradamente ornamental a aquello otro que en algún momento pretende incluso ser seudociencia, como el arte abstracto en su versión americana, superior y ascética. De todos modos, me cuesta olvidar, mientras contemplo varios cuadros de Aransay, que los ‘figurativos’ siempre han reprochado a los ‘abstractos’ que su arte fuera más decorativo que el suyo. Y no puede negarse que toda la abstracción ha terminado por ser absorbida por la industria precisamente porque adorna y acompaña sin crear conflictos, algo que también le sucedió a la escultura minimalista, pese a sus propiedades tan disolventes. Así que lo que importa aquí es que percibamos claramente el arcaico tono espiritual y religioso del artista. Estemos o no de acuerdo. O pensemos en un pintor de primera o de segunda fila. Pero eso es otra historia.

La idea de la pintura de Aransay es que, de alguna manera, la religión es algo natural y hasta biológica, que forma parte del tejido más sustantivo de lo humano por cuanto ofrece estabilidad y continuidad a la cultura del ‘homo sapiens’ desde que este obtuvo el segundo ‘sapiens’ de su apellido adquiriendo el lenguaje. Así, por ejemplo, la técnica para conservar fuego exige del hombre primitivo un cuidado constante, garantizado por la existencia de ancestros míticos o dioses inmortales que asumirían el alto patrocinio de ese cuidado. De manera que el ‘homo sapiens’, a diferencia de los homínidos que lo precedieron, incluido el del Neanderthal, se identificaría con el hombre capaz de hablar (‘homo ioquens’), con el hombre artesano (‘homo artifex’) y con el ‘homo religiosus’.

El progreso de la civilización, si es que podemos llamarlo así, no puede, por lo tanto, dar al traste con las creencias religiosas del ser humano, pues estas, por irracionales que sean –que lo son, sin lugar a dudas-, forman parte de nuestra urdimbre genética. La sustancia de la religión tiene que ver con rasgos tan típicos de nuestra especie como la ansiedad y el temor. Transmitir religión es transmitir miedo. El miedo fue el primero que produjo dioses en el mundo.

¿Quién podría decir que la religión es, simplemente, una superestructura de carácter opiáceo cuando hunde sus raíces en el miedo, nuestra característica esencial? Además, algo tan humano como la dominación opresiva de unos hombres sobre otros es más fácil de soportar si los que oprimen son a su vez oprimidos por un dios. La religión es una suerte de conjunto de ritos y de mitos que ofrece soluciones a situaciones críticas recurrentes en las existencias individuales. Recordamos nuestra vida arbórea antes de adoptar la posición bípeda, considerando el árbol –origen de la dimensión vertical que otorgamos a lo divino- nuestro refugio y nuestra seguridad, o sea, un dios que por aquel entonces aún no nos había concedido la vida ultraterrena, sino tan solo una manera de huir de los depredadores que amenazaban nuestra existencia.

A Aransay le intriga, le obsesiona y se acerca a la mística con intensidad y, al mismo tiempo, ternura de mirada. Es el triunfo de la espiritualidad. Los grandes defensores de la mística (de san Juan de la Cruz, de santa Teresa) son laicos. Aransay, además, es pintor, mejor o peor, y cuando toca problemas de índole espiritual, por sus creencias, no puede quedarse indiferente. Él es, ante todo, un fraile de la pintura. Su obra tiene muchas traducciones, muchas claves. Se trata, al cabo, de conquistar el lenguaje pictórico a través de su afición a las capillas y a los museos.

Una pintura de Ángel Aransay es una pintura de Ángel Aransay. Sé que esto suena a obviedad y que podría ser aplicado a una larga lista de creadores, pero si hacemos un ejercicio visual, en absoluto intelectual, descubrimos que Ángel Aransay solo hay uno, mientras que de muchos otros tal vez surja un tímido o un descarado ejercicio de estar y de ser en el tiempo y en el espacio que le ha tocado en suerte. Todo esto también tiene una obvia respuesta. Y es que el éxito es un arma de doble filo, no solo para quienes se dejan embriagar por él, incluso a aquellos de cabeza más firme y serenidad más probada, un triunfo puede traerles alguna consecuencia negativa entreverada con la buena. Algo así le ha sucedido al pintor zaragozano, que ha visto cómo el amplio reconocimiento –y esto habría que discutirlo- de sus cuadros religiosos ha eclipsado el resto de su producción pictórica: sus bodegones, sus paisajes, sus flores…

Sensual hasta ribetear lo goloso, pero con un aprendizaje severo de artesano, Aransay es uno de los artistas que utiliza lo religioso en sus pinturas, pero lo cierto es que el autor no cabe solo en esta adscripción porque compatibiliza el paisaje y el bodegón con otros géneros –el retrato, el desnudo, las escenas genéricas- y porque su técnica alterna sucesivamente las pinceladas cortas y divididas con efectos cromáticos complementarios con la práctica de un diseño lineal severo. Eso sí, peor o mejor acabado.

Tachado de ‘manierista’ por el crítico Ángel Azpeitia, pensamos nosotros en estilo, por lo que no ha de considerarse como un defecto, aunque no consideremos a Aransay un artista de primer orden. La presencia en este pintor de unas percepciones religiosas es una metáfora de su arte que sabe mitificar, y, por tanto, divinizar y justificar, en un eterno presente, un mundo que no se limita a representar. Aransay incorpora, junto a las figuras protagonistas, efebos tan presuntamente hermosos como ángeles de perdición, caídos, entregándose a extrañas iniciaciones paganas o ritos mágicos. Aparece de forma obsesiva, con ternura, con pudor, con dulzura, una suerte de elegía cristiana en un repertorio mítico reinventado por la Italia de san Francisco, de Petrarca y del pintor veneciano Giovanni Bellini.

Próximo a ciertas luminosidades del hermetismo de los siglos dieciséis y diecisiete, y con una estructura del trazo que no pocas veces recuerda –en su superficie- a la de El Greco, Aransay transita por un territorio muy distinto, en el que el autor sabe que no hay regreso. Sus cuadros, pues, son reincidentes y reiterativos en sus temas, incluso mecánicos en sus formas. Lo que da a su pintura una rica y extraña variedad que podríamos definir como ‘unitaria’ porque –más que pinturas independientes o colecciones o series de conjuntos- el misticismo que acompaña a Aransay crea una obra sobre un sólido principio de, esto es, unidad, que hace que sus cuadros sean un único lienzo del que es difícil deslindar las partes, porque lo que constituye a esta propuesta es la íntima vertebración de su fluir.

Acaso su mejor momento se encuentra en su primera etapa –si es que existen etapas en su obra, ya que siempre ha hecho el mismo cuadro-, las obras de la década de 1960 (‘Carta de Delft’, ‘A Florencia inundada’, la serie ‘Sacrificio’), un periodo de inspiración religiosa y de resabios cubistas. Sin embargo, poco a poco, la obra del pintor zaragozano parece no avanzar, parece detenerse, no trascender a su pesar, en un quiero y no puedo, porque todos esos conceptos del amor, la fe, lo místico, lo trascendental, resultan más que discutibles cuando, hoy, una de las preguntas del arte es si es posible concebirlo con una vocación de posteridad. Es una pregunta que el arte no se había hecho hasta ahora. Hay que asumir que el arte es serio y debe indagar las partes oscuras de nuestra historia reciente. La dura experiencia del siglo veinte entierra la banalidad del arte, contrariamente a lo que muchos defienden. ¿Qué ‘pinta’, pues, Aransay en la Lonja? La respuesta es contundente: acrílicos y óleos en una serie de cuadros convencionales. También los hay, es cierto, en círculo o en rombo…

Sí, ya sé que Aransay quiere llevarnos a una hermosa confluencia de los ideales de la verdad y belleza florentinos, sabiduría revelada en los pintores primitivos italianos que descubre en los humildes cuadros de Francesco Traini y Taddeo Gaddi, en Duccio y su ‘Cristo y la samaritana’, en Daddi con ‘La vírgen con el niño’, en Simone Martini y su ‘San Pedro’. Y los del siglo catorce: Gozzoli, Uccello, Bramantino, Piero de la Francesca… Pero, sobre todos, Ghirlandaio con los oros, cárdenos y amarillos fogosos del retrato de Giovanna Tornabuoni, florentina ilustre que sigue con su muerte, diez años después, los pasos de la muerte de su paisana Simonetta Vespucci.

Un cuadro le lleva a otro. Un pintor a otro. Un tiempo a una misma ciudad, Florencia. Por eso, Ghirlandaio le conduce a Botticelli. Y la capilla de los Albizei-Tornabuoni de Florencia, en Santa María Novella, a la de los Vespucci, en la iglesia de Ognissanti, ambas en la ciudad del Arno. El de Giovanna Tornabuoni le lleva a otros dos tiernos retratos suyos, el de Selvaggia Sassetti y el de la joven dama del Gulbenkian. Y los tres a un fresco de Botticelli, el titulado ‘Venus regalando flores a Giovanna degli Albizzi’, la gran obra a la que Aransay reverencia por encima del bien y del mal. El pintor, en efecto, “en el susurro de la hierba, en los ojos del Bien y en los ojos del Mal”. En su más allá.

Como Cocteau, cree que lo barroco es lo vacío y el vacío –más allá del silencio- cumple y transmite una función visual y sensible, una serenísima emoción espiritual y lírica a la vez. En cierta medida, y aunque parezca contradictorio, Aransay es un racionalista, un racionalista en conflicto, y la suya es una piedad pagana. El tiempo pasa y el mundo del arte actual no le interesa. Cada vez se pinta menos y se colocan más objetos, se hacen más vídeos y fotografías. Aransay cree, en última instancia, que el arte contemporáneo es bastante excluyente y eso, acaso, le molesta. Hay mucho pestiño en la pintura. Pero para amar a un ser lleno de imperfecciones como nuestro protagonista -como somos, en realidad, cada uno de nosotros- es preciso amarlo más allá de sus propias imperfecciones, amarlo como mensajero divino de una plenitud que le sobrepasa. Y le absorbe.

Con tantos dioses y tantos profetas, los ateos, apóstatas, desheredados de toda fe, vivimos en un laberinto, si no de pasiones, de respetos unilaterales. Por principios respetamos a todos cuantos quieran creer en sus dioses, en sus religiones, pero nos coloca siempre ante otro misterio, el de la duda. En cualquier caso, siempre debe existir un margen para todos y la noción de libertad se debe considerar como algo del mismo valor que las otras libertades, ya hablemos de Jesucristo, la virgen María, Yahvé o Mahoma. El respeto que nos merece Aransay es incuestionable, estemos o no estemos de acuerdo en los temas que pinta, o cómo los pinta. Porque su entusiasmo religioso le lleva a mezclar términos artísticos y teológicos. Aransay, pues, es un místico, extasiado y soñador, visionario e iluminado, para el que la presencia de dios es algo cotidiano. Por eso, un místico es quien anhela llegar a ese momento de unión con dios que llamamos éxtasis, y el pintor místico es quien aspira a transmitir mediante manchas ese encuentro amoroso del alma individual con su creador. Amén.