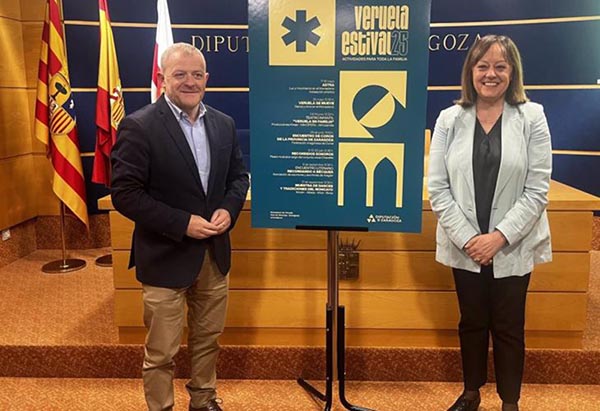

Por José Joaquín Beeme

Siendo las plantas el 87% de todo lo vivo (nosotros los animales no pasamos del 0,3%: nos superan los hongos), el nuestro sería con diferencia el planeta verde; acaso verdeazul.

Corresponsal del Pollo Urbano en Italia

Y siendo la vida, concentrada en sólo 5 kilómetros arriba y abajo de su superficie, una auténtica rareza, la presunción antropocéntrica proviene simplemente de nuestra limitada y equívoca visión de las cosas.

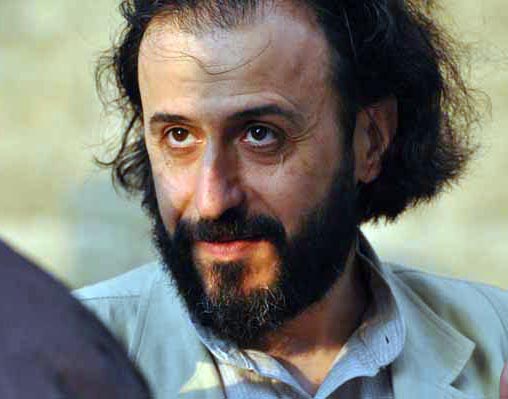

Así introduce su charla el profesor Stefano Mancuso*, botánico y neurobiólogo vegetal con laboratorios en Florencia y en Kitakyushu (no lejos de Nagasaki, en la mayor isla meridional del Japón), que lo mismo estudia la memoria y el aprendizaje de las plantas a través de los ápices radicales que da voz y personalidad (al modo de Filelfo con los animales) a los propios árboles en sus novelas-apólogos.

Defiende que la organización vegetal presenta ventajas con respecto a la animal. Y así como un cerebro controla a los distintos órganos, simples o dobles, así también articulamos cualquiera de nuestros organismos políticos o sociales mediante una estructura jerárquica. Las plantas, por el contrario, tienen una organización descentralizada, difusa, que privilegia la red frente al individuo.

Al punto de que, mutiladas y aun decapitadas, pueden seguir increíblemente vivas. Contaba el fisiólogo Henri-Joaquim Dutrochet —descubridor de la ósmosis celular, a más de oficial en las tropas de Pepe Botella— que, alertado por su hermano forestal, fue a las montañas del Jura para comprobar cómo tocones de álamo blanco seguían generando anillos (crecimiento secundario) medio siglo después de la tala, y ello gracias a la asistencia de otras plantas de su entorno que no dejaron de proporcionarles agua y nutrientes todo ese tiempo.

Las sociedades vegetales, más allá de una posible alegoría, son un hecho verificable. El anarco-príncipe Kropotkin, también biólogo evolucionista, describía en Apoyo mutuo (1902) su experiencia siberiana con comunidades tribales de ayuda para concluir que, cuando escasean los recursos y el ambiente está sujeto a numerosos cambios, la evolución premia la cooperación antes que la competencia.

El problema es que vivimos y sentimos en nuestras respectivas burbujas cognitivas, como ya escribió Lucrecio (De rerum naturae) a propósito de aquel estúpido que creía que la montaña o el río más grandes del mundo eran los que él había visto, es decir, que caemos siempre en la trampa de prever el futuro de los acontecimientos a partir de nuestra corta experiencia, sin dar entrada a la incertidumbre. Y los eventos meteorológicos extremos, que empiezan a ser (ay) la nueva normalidad, parece que aún no nos han abierto los ojos. La cuestión es qué grado de deterioro ambiental, o de injusticia, estamos dispuestos a soportar, como se preguntaba Ursula K. Le Guin en su utópica Omelas, cuyos habitantes basaban su felicidad en la condenación de uno solo de sus conciudadanos.

Cuando, 12.000 años atrás, nació la agricultura, se calcula que 6.000 billones de árboles poblaban la Tierra, pero en los dos últimos siglos de arrasador “crecimiento” hemos acabado con un tercio de ese admirable continuum forestal. De ahí que, siempre que tiene ocasión, Mancuso insista en que deberíamos plantar, al menos en las zonas periurbanas, mil billones de árboles para aliviar el calentamiento global. Las plantas no sólo demuestran inteligencia formando comunidades de mutuo socorro (y, aun siendo sésiles, ciertamente se mueven) sino que además son extraordinarios sumideros de anhídrido carbónico. A sus críticos responde que, naturalmente, hay que preservar el bosque aún en pie y reducir nuestra dependencia de energías fósiles, pero esta repoblación masiva sería una forma, muy necesaria, de contrastar el cambio climático.

Evolutivamente, además, las plantas son campeonas de resiliencia. La polilla moteada o del abedul (Biston betularia), por ejemplo, es un prueba viviente de los mecanismos de selección natural pues consigue transmitir características heredables, y por tanto no simples aclimataciones, en respuesta a las presiones del medio. En plena revolución industrial inglesa, con toneladas de polvo de carbón oscureciendo los bosques, el “melanismo industrial” explicaría la coloración blanca o negra de estas falenas, con función mimética sobre la corteza, para escapar a la depredación de las aves.

Es la supervivencia de los más aptos, como se lee en El origen de las especies, antes que una lucha feroz por la existencia: esa “arena de gladiadores” que describía Thomas Huxley, el impetuoso bulldog de Darwin (las últimas fatigas de éste, por cierto, fueron eminentemente botánicas), metáfora que adoptaría sin repulgos el darwinismo social.

Pero está por ver nuestra propia supervivencia. Una especie terrícola vive unos 4 millones de años; la nuestra es todavía joven, 300.000 años, pero a este paso quién sabe cuánto nos puede quedar por delante. La inteligencia natural, tendencialmente, bate la estupidez del sedicente sapiens sapiens.

*Villas Ponti, sala Napoleónica, festival Glocal 2024