Por Don Quiterio

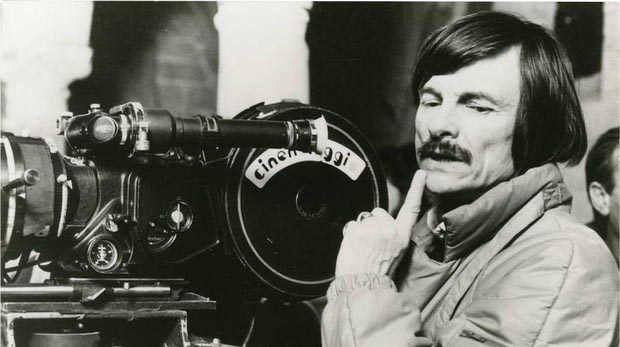

Siempre se declaró el ruso Andréi Tarkovski (1932-1986) admirador de Buñuel y de Fellini, de Cassavettes y Godard, de Bresson y Bergman.

Y varios elementos de su trabajo son influencia directa de este último cineasta, el maestro sueco, pero ninguno tanto como el uso expresivo del sonido y el silencio. Los dos directores, en cualquier caso, se profesaban admiración mutua, y esencial en las carreras de ambos es la convicción en la relación íntima entre lo existencial y lo religioso.

Para Tarkovski, “un guion no tiene ninguna relación con la literatura” y señala a uno de los monstruos impostores del mal cine: el montaje. En efecto, el montaje “une planos colmados de tiempo, pero no une conceptos”. Y añade: “El cine, para mí, es una dedicación moral, no una dedicación profesional. El arte no da fe y nos colma con el sentimiento de nuestra propia dignidad. Inyecta en la sangre del hombre, en la sangre de la sociedad, una suerte de reactivo, la capacidad de resistencia. No hay arte que pueda compararse al cine en cuanto a la fuerza, la precisión y el rigor, por eso me fastidian sobremanera las pretensiones de un determinado cine poético, pues llevan a un distanciamiento del hecho, del realismo del tiempo, generando únicamente afectación y manierismo”.

En sus fantásticos diarios, titulados ‘Martirologio’ (editorial Sígueme, 2011), Tarkovski cuenta que cuando empezó su carrera cinematográfica se le apareció el fantasma del escritor Boris Pasternak, al que admiraba, en una sesión de espiritismo durante un encuentro familiar. El espíritu le vaticinó: “Rodarás siete películas”. “¿Solo siete?”, le respondió, asustado, Andréi. “Solo siete, sí, pero todas serán buenas”. Y, efectivamente, Tarkovski rueda siete largometrajes, siete, como le adelantó Pasternak, y le convierten en un director tan singular como venerado.

‘Solaris’ hace el largometraje número tres, y lo realiza en 1972, después de ‘La infancia de Iván’, drama bélico que codirige en 1962 junto a Eduard Abalov, y el espléndido ‘Andréi Rublev’ (1966). Luego llegaron el cuarto, el quinto, el sexto. Y al séptimo, como buen místico, descansó. A saber: ‘El espejo’ (1974), el drama de un hombre que habla con su esposa sobre su situación actual y los motivos por los que se han distanciado; ‘Stalker’ (1979), el viaje de dos hombres por un territorio ignoto acompañados solo por sus ansias de descubrimiento y un misterioso guía que ha prometido llevarles ante una entidad que concede deseos; ‘Nostalgia’ (1983), el relato de un poeta ruso que recorre Italia con el objetivo de investigar la vida de un compositor del siglo dieciséis, y ‘Sacrificio’ (1986), en torno a un periodista que descubre, atónito, que su hijo ha desaparecido, mientras llegan noticias de la tercera guerra mundial…

‘Solaris’, por su parte, se basa en la gran novela del polaco Stanislaw Lem y sirve a Tarkovski para realizar una fascinante película, la historia de un astronauta que viaja a una estación espacial soviética que orbita sobre un misterioso planeta que tiene la virtualidad de hacer realidad los sueños. Allí, el recién llegado se encuentra con la esposa que se ha suicidado hace varios años. No es un fantasma, sino una mujer a la que puede tocar y amar. Lem describe Solaris como un planeta inteligente que interactúa con los seres humanos. Su superficie cambiante sintoniza con los estados de ánimo de los habitantes de la estación espacial, que prefieren morir antes que volver a la Tierra.

La ficción plantea muchos interrogantes filosóficos y el primero de ellos es si hay formas de inteligencia superiores al hombre en un universo que no podemos conocer por sus inmensas dimensiones. Solaris es un planeta pensante en el que el pasado y el futuro conviven alternativamente, dando saltos hacia atrás y hacia delante. Lo que no existe es el presente. Acaso la pregunta clave sería si el devenir del universo podría crear una inteligencia superior de forma puramente evolutiva, ese Solaris capaz de materializar los pensamientos, algo así como la razón que toma conciencia de sí misma, en términos de Hegel.

Los filmes de Tarkovski están repletos de calado humanista y metafísico, con protagonistas, muchas veces, angustiados por la desoladora falta de espiritualidad que caracteriza al mundo contemporáneo. Su obra es un viaje visual de imágenes poderosas que apela a las sensaciones y a la trascendencia sentimental, al descubrimiento de la mirada como epifanía existencial y vital. Una mezcla de asombro y deslumbramiento acompañan sus inmersiones intelectuales, pero también emocionales. Hondura y poética (de buena ley) envuelven sus viajes documentales donde intervienen pocas criaturas y muchas conmociones.

El estilo del cineasta ruso transforma su obra (de siete) en un verso libre, y su escritura posee una enorme radicalidad. Un director, esto es, radical en su trascendencia y en su capacidad evocadora, esa capacidad del cine de trasladarte a otros lugares. Un cine, en fin, tranquilo y reflexivo, de revelaciones oníricas y planos sosegados e infinitos. Esa forma única de esculpir el tiempo y de aproximarse con ello al espacio cinemático.

Tarkovski, sí, un director tan singular como venerado. Porque el meollo del cine no es más que “la posibilidad de tener un encuentro con el tiempo”. Un director que legó una de las lecciones más hermosas: “Alcanzar la sencillez supone la máxima extenuación”. Como en ‘Solaris’. El tercero de siete.