Por Don Quiterio

Para disfrutar de las películas de Steven Spielberg es necesario aceptar que puede ser dos directores distintos. Unas veces se muestra como un apasionado creador de imágenes, centrado en el estudio de la puesta en escena, no de la perfecta técnica.

Su otro yo, sin embargo, es un truquista que coloniza el lenguaje del cine con sus aparatosos modos visuales. Una carrera notable, en cualquier caso, en la que ha pasado de las películas históricas a las fantásticas, como si llevara dos filmografías paralelas. Un cineasta, en efecto, que parece vivir en esa dualidad que le obliga tanto a ser cronista del pasado (‘La lista de Schindler’, ‘Amistad’, ‘El imperio del sol’, ‘El color púrpura’, ‘Salvad al soldado Ryan’, ‘Múnich’, ‘Lincoln’, ‘El puente de los espías’, ‘Los archivos del Pentágono’) como a imaginar el futuro (‘Encuentros en la tercera fase’, ‘La guerra de los mundos’, ‘Minory report’, ‘Inteligencia artificial’).

Spielberg, esto es, te puede subyugar o te puede irritar. Cuando acierta, su cine resulta estremecedor y asombroso, crudo e hipnótico, vivo e inquietante, de inaudita sobriedad, repleto de intriga, dobleces morales, aliento trágico y clarividencia, que se asoma a las aristas más sombrías del ser humano.

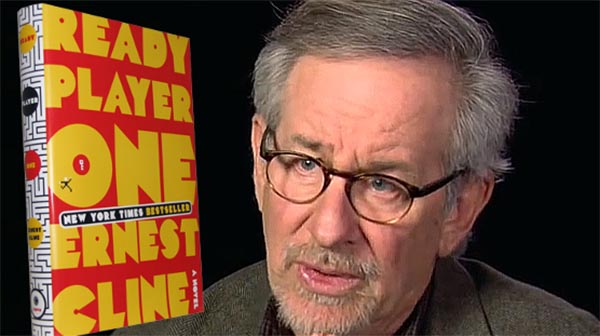

Pero otras veces resulta liviano y farragoso, se ahoga en el espectáculo y se queda en la superficie de las cosas, en el frío cálculo, en las muy discutibles bazas de la desmesura y el bullicio, en el márquetin, en las recetas, en la sensiblería marca de la casa -¡esos cantos a los modelos más puritanos de la familia norteamericana!-, en el castillo de los fuegos artificiales. Un director, pues, de pros y contras que ahora estrena ‘Ready player one’, una ambiciosa película de ciencia ficción basada en la novela homónima de Ernest Cline, quen también participa en el guion de Zack Penn, cuya acción transcurre en el 2045 en un mundo virtual en el que absolutamente todo puede ocurrir.

‘Ready player one’, plagada de referencias a la década de 1980 (la moda vigente en la época, la música que se escuchaba entonces, las películas más icónicas del propio autor de ‘E.T.’), retrata una sociedad hastiada y en declive en la que todo el mundo se conecta a una realidad virtual donde la felicidad parece posible. Estamos ante el mundo del entretenimiento como fuga en un viaje nostálgico, acaso amargo. Una alegría del poder de la imaginación en un mundo roto, donde la gente se refugia en los avatares que interactúan en un universo lleno de vida y color. El autor de ‘El diablo sobre ruedas’ recrea, efectivamente, la nostalgia como sublimación del escapismo de una ciudadanía que subsiste a una realidad paupérrima. ¿De qué está más cerca Spielberg en ‘Ready player one’? A mi modo de ver, se encuentra mucho más cercano del aparatoso truquista que del apasionado creador, pues el guion es un desierto y los personajes de su película ni tienen fondo ni atractivo, son superficiales. Y esos mensajes de los peligros de nuestra obsesión por la tecnología y las redes sociales son obvios. Spielberg, maldita sea, se ha convertido en el gurú del cine comercial, de las imágenes encorsetadas, casi colonizado por sí mismo y sus modos visuales.

Ahora bien, el creador de ‘Tiburón’ construye un gran espectáculo y las escenas de acción son explosivas. Una diversión de aventuras destinada clara y directamente al público preadolescente en la que se cuenta cómo será el mundo del futuro si dejamos que la realidad virtual se imponga a la verdadera realidad. Pero el conjunto, ay, se acerca peligrosamente a la banalización de sus ‘indianajones’, de sus ‘always’, de sus locas evasiones, de sus caballos de batalla, de sus dinosaurios o parques jurásicos. La trama de ‘Ready player one’ avanza como un elefante en una cacharrería y su imaginería es tan tediosa como si la propia mecánica del dispositivo que quiere criticar se hubiera tragado cualquier asomo de vida. Tampoco le faltan al autor de ‘Atrápame, si puedes’ los guiños al público estadounidense, tan amante de los toques de humor absurdo y las escenas tiernas o directamente blandengues.

Perdemos la memoria de las palabras, pero no la memoria de la emociones, sugiere el realizador de Cincinnati en un mundo hecho añicos, de realidades fragmentadas y sueños rotos, que es de lo que trata ‘Ready player one’. La añoranza, ya saben, cotiza alto. Porque la realidad virtual, a modo de videojuego, endulza una existencia sombría. Pero todo queda, demonios, en un estallido ensordecedor y deslumbrante, un estruendo que, cuando se disipa la humareda, revela el vacío más acuciante. El filme no reserva aliento para escribir entre líneas o promulgar sentencias nacidas de reflexiones trascendentes. Y el conjunto deviene en un relato insustancial. En una nadería.

El thriller (futurista, criminal, científico, político, de acción, de intriga, de terror, de lo que sea) parece el género que más gusta al espectador. Es, al menos, el que más recaudación en taquilla obtiene de un tiempo a esta parte, aunque resulten la mayoría auténticas naderías. Ahora llegan ‘Custodia compartida’, del francés (y debutante) Xavier Legrand, quien aborda con rigor, tacto e inteligencia la violencia doméstica y el abuso infantil, en la estela de Hitchcock, Chabrol o Haneke; ‘Un lugar tranquilo’ (John Krasinski), tan sobrio y simbólico como tenso y claustrofóbico suspense de terror sicológico para pasar un excelente mal rato, centrado en una familia que vive en una granja aislada y es acosada por una presencia extraña; ‘Proyecto Rampage’ (Brad Peyton), previsible adaptación de un famoso videojuego, una especie de homenaje a King Kong y todos sus derivados, donde sus espectaculares efectos digitales no pueden esconder la simpleza del guion; ‘El justiciero’ (Eli Roth), ambiguo remake del filme realizado en 1974 por Michael Winner, según la novela de Brian Garfield, con la escena de la tortura en un garaje que es puro cine gore; ‘El Cairo confidencial’, del realizador sueco de origen egipcio Tarik Saleh, atractivo suspense de asesinatos ambientado antes y durante la primavera árabe; ‘Juego de ladrones’, del debutante Christian Gudegast, formularia mezcla del subgénero de atracos perfectos y el wéstern urbano, con el archisabido –e inverosímil- giro final; ‘La casa torcida’, del británico Gilles Paquet-Brenner, anodina adaptación del original de Agatha Christie, la novela favorita de la reina del crimen; ‘Siete días en Entebbe’, producción angloamericana dirigida por el brasileño José Padilha, tediosa y agarrotada reconstrucción del secuestro de un avión de la compañía Air France perpetrado en 1976 por un comando conjunto de palestinos y alemanes para forzar a Israel a liberar presos, y ‘Vengadores: infinity war’, de los hermanos Anthony y Joe Russo, nada desdeñable entrega del cómic, con la reunión de todos los superhéroes de la escudería Marvel, en un acaso abrumador puzle de tramas encadenadas.

El género dramático viene representado por el musical francés ‘Barbara’ (Mathieu Amalric), estimulante retrato metafílmico que narra la historia de un director de cine decidido a realizar un ‘biopic’ sobre la cantante y compositora francesa Barbara, muy popular en la década de 1960; el convincente ‘Alma mater’, del belga Philippe Van Leeuw, retrato de una madre coraje que trata de proteger a sus hijos día tras día del asedio de su hogar en plena guerra siria; el atractivo melodrama fantástico estadounidense ‘Cada día’, dirigido por Michael Sucsy, sobre una tímida y solitaria adolescente solitaria y enamorada de un misterioso espíritu que adopta cuerpos diferentes; la petulante coproducción francoalemana ‘Inmersión’, de un Wim Wenders ya en decadencia, plomiza y fatigosa historia de una relación en la que conviven el amor, el espionaje y el terrorismo, entre un ingeniero tomado como rehén en Somalia y una matemática que se sumerge en las profundidades del océano, según una novela de J.M. Ledgard, pero que no funciona ni como thriller científico ni como intriga política, y el documental ‘Marea humana’, del activista y artista chino Ai Weiwei, que aborda, de forma equivocada y grandilocuente, sin apenas análisis, la crisis global de los refugiados, a años luz del italiano Gianfranco Rosi en su inteligente ‘Fuego sobre el mar’.

Y del drama a la comedia: ‘Un sol interior’, de la francesa Claire Denis, una tan discutible como conmovedora e hilarante historia de una sensual mujer madura que busca el amor y fracasa una y otra vez en sus intentos, pero que mantiene una fe inquebrantable, a la manera de las tragicomedias italianas de Monicelli o Comencini, con un solvente guion de Christine Angot –sobre la novela de Roland Barthès ‘Fragmentos de un discurso amoroso’- y una maravillosa –como siempre- Juliette Binoche; ‘Cariño, yo soy tú’, del francés Bruno Chiche, inconsistente farsa sobre cuerpos intercambiados; ‘El buen maestro’, del también francés Olivier Ayache-Vidal, relato repleto de lugares comunes en torno al sempiterno tema del profesor ejemplar domador de alumnos rebeldes; ‘Noche de juegos’ (Jonathan Goldstein y John Francis Daley), ingenioso enredo de acción con brillantes gags y múltiples citas cinéfilas, en el que nada acaba siendo lo que parece, una suerte de versión gamberra de ‘The game’, de David Fincher, o ‘Verano de una familia en Tokio’, del japonés Yôji Yamada, discreto humor costumbrista con pinceladas dramáticas sobre la burguesía y sus problemas generacionales, con exceso de bufonadas y chascarrillos, la tercera entrega de una saga inspirada en los “cuentos” del gran Ozu, pero que se acerca más, ay, al español Pedro Lazaga y a un protagonista que recuerda irremisiblemente a nuestro abuelo cascarrabias Paco Martínez Soria.

Más comedias: ‘Isla de perros’, segunda incursión en la animación del estadounidense Wes Anderson después de ‘Fantástico señor Fox’, una fascinante parábola sobre la corrupción, con humor, aventura épica y romance (y referencias al teatro Kabuki), donde los humanos envían a todos los perros –con collar o sin ellos- al exilio nipón en una isla vertedero; ‘Cosas de la edad’, del francés Guillaume Canet, divertimento insustancial pero simpático, a modo de autorretrato del propio realizador, de sátira distorsionada sobre su vida; ‘Bailando la vida’, del británico Richard Loncraine, tan ñoño como torpe popurrí de sabores dulces con un leve regusto de amargura rebozado en harina romántica para hablar de una despechada mujer que se va a vivir con su bohemia hermana, y ‘Una razón brillante’, coproducción francobelga dirigida por el israelí Yvan Attal, una esforzada fábula sobre el enfrentamiento y posterior colaboración entre una alumna magrebí del extrarradio parisino que sueña con ser abogada y su profesor, un tipo racista, culto y adinerado.

El cine español está de enhorabuena con ‘Las leyes de la termodinámica’, de Mateo Gil, y ‘Campeones’, de Javier Fesser. El primer filme es un delirante ejercicio de metacomedia cósmica cruzada con documental de divulgación romántica. El segundo es un arriesgado y algo enfático relato de humor y sentimentalismo en torno a un grupo de discapacitados que juegan en un equipo de baloncesto y son entrenados por un condenado a prestar servicios sociales. Menos interés ofrece ‘El club de los buenos infieles’ (Luis Segura), fallido relato sobre la crisis de la masculinidad, con parodia incluida de ‘Cuando Harry encontró a Sally’. O ‘Hacerse mayor y otros problemas’, banal e ingenua comedia generacional sobre cómo tomar decisiones importantes llegados a una cierta edad, cuyo tono se tambalea más de la cuenta y por eso algunas escenas resultan un tanto exageradas. Dirige Clara Martínez-Lázaro, la hija del realizador de ‘8 apellidos vascos’.

En cualquier caso, el humor en cine no solo sirve para hacer reír. El verdadero humor es la manifestación de la vulnerabilidad humana, interpretada a través de la ternura. El humor, en fin, está muy bien como herramienta fílmica, pero como meta es trivial. Lo importante es conseguir que la gente se ría de cosas que no tienen ninguna gracia.