Por Carlos Calvo

Una fotografía mítica tomada por el neoyorquino Marvin Newton asegura la inmortalidad de una reunión legendaria. El veinte de noviembre de 1972, en efecto, el cineasta George Cukor desea reconocer el talento de Luis Buñuel y le invita –acompañado del guionista Jean-Claude Carrière, el productor Serge Silberman y su hijo Rafael Buñuel- a una comida en su fabulosa mansión de Beverly Hills.

A la cita acuden John Ford, Alfred Hitchcock, Rouben Mamoulian, Robert Mulligan, George Stevens, Billy Wilder, Robert Wise y William Wyler. También asiste el célebre crítico cinematográfico Charles Champlin, para dar cuenta públicamente del acontecimiento y hacerlo perdurable. Fritz Lang, de quien Cukor forma parte del comité de recepción que acoge al austriaco a su llegada en 1934 a Estados Unidos, no puede asistir por estar indispuesto, pero es visitado al día siguiente en su casa por el director español. Es la primera vez que Buñuel y Lang se encuentran, y el vienés se siente halagado de que su trabajo estuviera en el origen de una de las obras más originales de la historia del cine. Cuatro meses después, el aragonés gana el premio hollywoodense con ‘El discreto encanto de la burguesía’, seguramente su obra más surrealista, negra y agresiva de la última etapa, en torno a un grupo de burgueses que cada vez que intentan cenar ocurre algo que lo impide, en la mejor tradición de la genial ‘El ángel exterminador’.

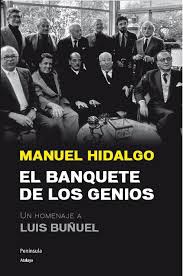

Ahora, cuando se cumplen treinta años de la muerte del más universal director español de todos los tiempos, el periodista (libros sobre Berlanga, Saura, Fernán Gómez o Francisco Rabal), novelista (‘Olé’, ‘Azucena, que juega al tenis’, ‘La infanta baila’, ‘Lo que el aire mueve’, ‘Días de agosto’ o ‘El pecador impecable’, que es llevada al cine, con guion de Rafael Azcona, por Augusto Martínez Torres en 1987), guionista (‘El portero’, ‘Nubes de verano’, ‘La puerta del amor’) y crítico de cine Manuel Hidalgo (Pamplona, 1953) narra los detalles de este homenaje a Buñuel en ‘El banquete de los genios’ (ediciones Península, 2013) e intenta esclarecer sus afinidades y sus diferencias, sus luces y sus sombras, sus peripecias novelescas y su legado personal y cinematográfico.

¿Quiénes son los directores que Buñuel admira? ¿De quiénes reconoce haber recibido influencias? ¿Qué diferencias les separan? ¿Qué parecidos les unen? Las ideas políticas parecen estar muy lejos de las de sus compañeros de mesa. También su declarado ateísmo, nutrido de bromas contra clérigos y signos religiosos, consideradas blasfemas. En esencia, a Buñuel le subyuga el Jesús hombre, sin emparentarlo con las divinidades, que camina entre dudas y discursos llenos de sabiduría y de estremecedora humanidad, contradictorio a veces, que pide frutos a la higuera cuando no es tiempo de higos, o que va a comer a la casa de un rico y se deja lavar los pies por una mujer de mala reputación (es decir, reputa). A Jesús lo respeta Buñuel como hombre excepcional que, por descontado, levanta contradicciones y envidias, y provoca, desde chico, a los fariseos y a los hipócritas que son los más frecuentes. La canonización de sus apóstoles y la divinización del maestro le parece un juego ventajista, un puro invento de oficina. El catolicismo es, al fin y al cabo, un invento que no merece la pena.

La influencia cultural católica –vital en sus películas- está muy presente en Hitchcock, Ford y, por supuesto, Buñuel, mientras que Wilder, Wyler, Mamoulian y Cukor son hijos o descendientes de judíos, una comunidad con gran influencia en Hollywood a lo largo de toda su historia. En el comedor de George Cukor se encuentra, además, una excelente representación de amantes de la buena mesa, la bebida y el tabaco. Suele decirse que todos ellos –salvo el anfitrión, gran urdidor de relaciones y amistades, por otra parte- son bebedores constantes e intensos, tanto sociales como solitarios. Cuenta Juan Luis, el hijo de Buñuel –con el que he tenido largas conversaciones-, que su padre hace bromas al respecto y recuerda lo de Bogart: “Desconfiad de los que no fuman y no beben”. A lo que el calandino apuntala: “Si la bebida es la reina, el tabaco es el rey”. Curiosamente, en ‘El discreto encanto de la burguesía’ se menciona el Chablis, ese vino blanco que, ¡oh, casualidad!, se sirve en casa de Cukor.

Y es que este homenaje a Buñuel lo es también a ‘El discreto encanto de la burguesía’, aunque a Manuel Hidalgo no parece entusiasmarle en exceso la película. A mí me da la sensación que al autor del libro no le convence demasiado ni la vida ni la obra del director aragonés: lo mira con prudencia, incluso desdén, fríamente, sin afecto ni, mucho menos, devoción. Parece que su vida y su obra solo le interesan moderadamente. Se extraña, por ejemplo, de que Buñuel hable de orden y seguridad cuando se refiere al placer de encontrarse de nuevo “en las tranquilas avenidas de Beverly Hills y la amabilidad americana”. Sin embargo, Buñuel es el hombre de los contrarios, ordenado y seguro en su intimidad y desbordante de imaginación en su obra, con todo lo que ello implica. Ahí radica, a mi modo de ver, la grandeza de un cineasta que juega, desde la expresión artística, a la contradicción, al impulso de las paradojas, a ideas extrapoladas hacia contextos distintos, como cuando una de las parejas encerradas en aquel piso de ‘El ángel exterminador’ se retira a los lavabos. El hombre mira por el agujero de la taza y se extraña: “¡Se ven águilas!”. En realidad, es una reminiscencia de cuando Buñuel estuvo en las casas colgadas de Cuenca. Como los retretes dan directamente al precipicio, se veían toda clase de aves. Y es que Buñuel, otra vez, se permite una humorada muy de su estilo e introduce en sus películas, siempre, vivencias propias de todo tipo.

A diferencia de la opinión de Hidalgo, a mí me da que Buñuel está al corriente de todas las películas, ve mucho cine, del mismo modo que lee todo, bueno y malo, agitado o batido. Dice el de Pamplona que Cukor, con toda probabilidad, es el cineasta que menos interesa a Buñuel, quien, de hecho, no cita ninguna de sus películas en sus memorias, ni siquiera cuando, en las líneas dedicadas al convite, menciona con cuentagotas media docena escasa de los filmes realizados por todos ellos. A mi modo de ver, Buñuel sí conoce la obra de Cukor (y la de los demás), y en esta particularidad la influencia es mucho más ancha de lo que parece en la superficie. Una película como ‘Doble vida’ (1948), extraño y fascinante melodrama acerca de un actor neurotizado que asume incluso en su vida personal el papel de Otelo que está representando en la escena, debe mucho a ‘Él’ (1952), otro inquietante melodrama con muchas convergencias estéticas y conceptuales de aquella. Y tampoco me queda claro, como dice Hidalgo, que Buñuel nada tenga que ver con “la sensibilidad de Cukor para lo masculino y lo femenino”.

Y si, en mi opinión, ‘Él’ debe mucho a ‘Doble vida’, el filme psicopático de Buñuel también es idóneo para advertir, otra vez, las convergencias formales y de concepto entre Hitchcock y el aragonés. Durante la comida, el maestro del suspense muestra a Buñuel su admiración por ‘Tristana’ (1970) y por Catherine Deneuve, fascinado por la pierna amputada del personaje galdosiano. También los diseños de Salvador Dalí para el sueño de ‘Recuerda’ (1945) vinculan las filmografías de Luis Buñuel y Alfred Hitchcock, que presentan, es verdad, diversas coincidencias, pues comparten el gusto por la comida y la bebida, ciertas dosis de misoginia y de micantropía, son educados por el catolicismo y por los jesuitas. Hitchcock duda de sus creencias y Buñuel duda, al mismo tiempo, de la falta de ellas. Sin embargo, el autor de ‘Psicosis’ narra con la imagen y reduce al mínimo los diálogos, a diferencia del calandino, cuyas imágenes tienen un origen literario o son consecuencia del deseo de materializar una idea surgida de un impulso inconsciente. Las coincidencias visuales de Hitchcock y Buñuel, efectivamente, son recurrentes en sus filmografías: los campanarios de ‘Él’ y ‘Vértigo’, los temas del sexo, la muerte, el crimen, el humor negro, las bromas pesadas, el onirismo de ‘Un perro andaluz’ y ‘Recuerda’, las fantasías sádicas de ‘Ensayo de un crimen’ y ‘Frenesí’. De hecho, ‘Frenesí’, la obra maestra del maestro, es la obsesión de vincular el sexo y el crimen, un planteamiento muy próximo en ‘Belle de jour’ o ‘Viridiana’.

De joven, la película que más impresiona a Hitchcock es ‘Las tres luces’, de Fritz Lang, el filme que, precisamente, determina la pasión de Buñuel al cine. Esto dice el turolense en sus memorias redactadas por Jean-Claude Carrière: “Fue al ver ‘Las tres luces’ cuando comprendí, sin la menor duda, que yo quería hacer cine. No me interesaron las tres historias en sí, sino el episodio central, la llegada del hombre del sombrero negro –enseguida supe que se trataba de la muerte- a un pueblo flamenco, y la escena del cementerio. Algo que había en aquella película me conmovió profundamente, iluminando mi vida. Esa sensación se agudizó con otras películas de Lang”.

Siempre ha reconocido Hitchcock su amor a Lang, a Poe, el surrealismo de los filmes mudos de Buñuel, la pintura de Dalí, a quien rescata para la escena onírica –sueños, ojos cortados, navajas- de ‘Recuerda’. ¿Por qué el amor de Hitchcock hacia Buñuel no es correspondido? ¿Se siente Buñuel molesto de por vida por esos préstamos tomados por Hitchcock de ‘Un perro andaluz’? ¿Es Hitchcock un surrealista “malgré lui” infiltrado en la industria de Hollywood, una especie de competidor involuntario e indiferente, con otros procedimientos y estrategias, de Buñuel? Fetichista de los pies femeninos, como Buñuel, Hitchcock vibra con la pierna amputada y la subsiguiente ortopédica de Tristana, y más cuando la apariencia y el rostro fríos de la Deneuve son tan próximos a los de sus codiciadas rubias.

En realidad, el pintor figuerense, de la mano de Chaplin y Griffith, es llamado en 1945 por el productor David O’Selznick para intervenir en la película de Hitchcock ‘Recuerda’, realizando el decorado y montaje de los sueños, en una colaboración, si se quiere, servicial y antiartística. En su libro sobre el cine de Hitchcock, Donald Spoto escribe: “La secuencia del sueño tal como fue diseñada por Dalí y filmada al principio era demasiado larga y en exceso complicada. El productor intentó contratar a Josef Von Sternberg para que la dirigiese, pero, al final, se decidió por William Cameron Menzies, que filmó los tejados en miniatura, el sueño de la casa de juego y el corte de las cortinas llenas de ojos. A petición del propio Menzies, su nombre no apareció en el filme, y cuando la prensa y el público aplaudieron el efecto final y convirtieron la película en un éxito comercial, Hitchcock se atribuyó alegremente el crédito”.

Sin embargo, Ingrid Bergman, la protagonista de ‘Rebeca’, opinaría que la secuencia del sueño tal como había sido filmada originalmente era mucho más efectiva: “Era más larga e interesante, digna de poner en un museo. La película final no incluyó su complicado metraje, en el cual yo me convertía en una estatua de yeso en el sueño del hombre. Había cosas maravillosas en la secuencia, pero decidieron cortarla a los dos minutos en vez de los veinte para lo que tan duramente trabajamos. Hubiera podido ser algo realmente sensacional. Una lástima, la verdad”.

John Ford también es un explorador de las contradicciones de la conciencia y del lado oscuro de sus héroes, algo muy cercano a su universo interior de formación católica y origen irlandés. En 1948, Ford rueda en México ‘El fugitivo’, con fotografía expresionista de Gabriel Figueroa, luego operador de siete películas del Buñuel azteca (‘Los olvidados’, ‘Él’, ‘Nazarín’, ‘Los ambiciosos’, ‘La joven’, ‘El ángel exterminador’, ‘Simón del desierto’). “No es exagerado decir”, sugiere Hidalgo, “que el perseguido y fracasado sacerdote de ‘El fugitivo’, que bebe con desmesura y convive con una mujer, creado en la novela ‘El poder y la gloria’ por el heterodoxo católico Graham Greene –que detestaba la película-, es un compañero de fatigas del cura Nazario, pues ambos se entregan con riesgo a los demás, a los más pobres, cumpliendo con lo esencial del mandato evangélico del amor al prójimo y tratando de solventar con dignidad el peso de sus flaquezas, sus contradicciones y sus dudas”.

Y añade: “Si la novicia Viridiana no se hubiera deslizado a jugar en trío al tute con su primo y su sirvienta, tal vez hubiera acabado como las monjas misioneras de ‘Siete mujeres’, consumidas todas en su puritanismo inflexible e incapaces de una verdadera generosidad hacia los demás. Este filme no está nada lejos de algunas composiciones del director de ‘El ángel exterminador’, y hasta sus ásperos y mates decorados, con aroma a carpintería y pintura reciente, no se alejan tanto de los decorados del último Buñuel francés. Misóginos los dos, el aragonés nunca fue tan lejos en una visión contemporánea de las mujeres como Ford con la doctora interpretada por Anne Bancroft. Buñuel compartiría con Ford su crítica a la sequedad improductiva y cruel del rigorismo religioso de las monjas, pero no se hubiera atrevido presentar como alternativa laica de sacrificio y cristiana generosidad a la descreída doctora, una mujer fuerte, bebedora, fumadora, en pantalones, desinhibida en sus gestos y expresiones y libre sexualmente hasta su propia inmolación, a manos del jefe de los bandidos, para salvar la vida del resto de las mujeres (y de un hombre) de la misión saqueada. Una mujer tan poderosa y moderna sería demasiado trago para el Buñuel que mantuvo a la suya en la cocina; no sería de su agrado. Ford, que era cualquier cosa menos un moderno, se atrevió con semejante propuesta de personaje femenino en 1965 y dejó con ella un impresionante testamento. Como Buñuel, Ford trabajó siempre con guionistas, llevaba las películas en la cabeza, no era muy elocuente con los actores, movía la cámara lo imprescindible, rodaba muy rápido y con disciplina, gastaba muy poco material, montaba muy deprisa y llegó a hacer varias películas en el mismo año”.

Además de John Ford y Alfred Hitchcock, de George Cukor y Fritz Lang, el autor de ‘El banquete de los genios’ relaciona al aragonés con el resto de invitados en aquel almuerzo. Para empezar, Buñuel y Billy Wilder tienen varios puntos en común, dejando aparte el concepto de que ‘El crepúsculo de los dioses’ pueda ser un Buñuel estadounidense. Los dos, por ejemplo, admiran al Eisenstein de ‘El acorazado Potemkin’. Los dos, por ejemplo, necesitan la estabilidad de un guionista competente. Y ambos, maldita sea, son muy aficionados a la bebida y al dry martini, agitado o batido. Pero el calandino, experto en “buñuelonis”, ve en el autor de ‘Irma, la dulce’ a una persona capaz de sacrificar una amistad antes de callarse una frase ingeniosa. Más que sus obras fílmicas –algunas geniales como ‘Perdición’ o ‘El apartamento’-, a Wilder le sobreviven las anécdotas que le retratan como adicto al comentario cruel –no muy lejos del español-, colocado en el momento preciso.

Menos claras son sus conexiones con Robert Mulligan, compulsivo bebedor y fumador (otro más), el más joven de los invitados en casa de Cukor, quien, curiosamente, ocho años más tarde, releva al autor de ‘El otro’ en la dirección de ‘Ricas y famosas’, la última película dirigida por el cineasta polaco. O con George Stevens, que trabaja una puesta en escena con el empleo abundante de primeros planos, nunca del gusto de Buñuel, para potenciar el dramatismo y las emociones de los espectadores, y del que Hidalgo se pregunta: ¿Cuál sería la opinión del autor de ‘La vía láctea’ respecto a una película tan piadosa y ortodoxa como ‘La historia más grande jamás contada? O con Robert Wise, el cual se desplaza a México en 1948 para rodar ‘Misterio en México’ en los estudios Churubusco, que tantas veces utilizaría el calandino. O con Rouben Mamoulian, que dirige ‘La reina Cristina de Suecia’ (1933), uno de los mayores éxitos en la carrera de Greta Garbo, actriz que, tres años antes, expulsa de un plató de Hollywood a un anónimo Luis Buñuel.

El aragonés y William Wyler, para terminar la nómina, también tienen varias cosas en común: la sordera, su predilección por ‘Cumbres borrascosas’ –la novela de Emily Brontë que ambos llevan a la pantalla- o los argumentos propiciatorios de melodramas más o menos folletinescos –de ‘Susana, demonio y carne’, ‘Una mujer sin amor’ o ‘La hija del engaño’ a ‘Jezabel’, ‘La carta’, ‘La loba’ o ‘La heredera’-, aunque Buñuel hace, al contrario que Wyler, muy pocas tomas para cada plano. Hidalgo se plantea las siguientes hipótesis: ¿No fueron las películas de Buñuel con Óscar Dancigers y Sergio Kogan remedos muy deliberados a la mexicana del melodrama hollywoodense? ¿Sus melodramas hubiesen sido al gusto de los estudios como los del autor de ‘El coleccionsita’ si Buñuel hubiera encontrado acomodo en esa época en Hollywood?

Y a todos estos cineastas los relaciona el autor del libro con el filme premiado ‘El discreto encanto de la burguesía’, una oportunidad ni que pintada de George Cukor para homenajear en su mansión a Buñuel, en una foto inmortalizada por Marvin Newton y que sirve de hilo conductor al periodista navarro para desarrollar su libro, acaso prolijo y con pocos datos novedosos. ‘El discreto encanto de la burguesía’, en efecto, es uno de los temas fundamentales del libro, y le dedica Hidalgo varios capítulos para analizar qué características comunes tiene esta película al cine de Buñuel. Es una obra que contiene muchas de sus obsesiones y de sus claves –la muerte, las armas, los insectos, los ritos sociales, la comida, el sexo, el anticlericalismo, el miedo a la satisfacción del deseo-, como la escena del juego teatral, clave para entender al hombre paradójico, contradictorio, provocador. Trata la historia de tres parejas acaudaladas que intentan, sin lograrlo, sentarse a comer juntos. Las reuniones de este sexteto se verán constantemente interrumpidas por una serie de acontecimientos extraordinarios, tan inesperados como inexplicables, algunos de los cuales son reales y otros son producto de la imaginación onírica de los presonajes (“lo malo del sueño”, asevera Cortázar, “no es el sueño; lo malo es eso que llaman despertarse”), un endogámico zoo humano integrado por empresarios narcotraficantes, esposas promiscuas, militares que fuman marihuana u obispos reconvertidos en jardineros. Parece como si Buñuel jugase a la inversa del Ferreri de ‘La gran comilona’, donde los protagonistas se matan comiendo, mientras que en ‘El discreto encanto de la burguesía’ hablan todo el rato de comida pero nadie come nada.

Es, quizá, la más lograda de sus últimas películas francesas, ejecutada inmediatamente antes de ‘El fantasma de la libertad’. El filme avanza con varias interrupciones, digresiones e interpolaciones que identifican a los personajes, su clase social y su aparente indestructibilidad con los procesos de la ilusión narrativa y su continuidad. Buñuel, siempre tan juguetón, es entrevistado por los periodistas en un restaurante mexicano poco después de que la película sea nominada para los “óscar” y, cuando le preguntan si espera ganar, su respuesta es inmediata: “¡Pues claro, almas cándidas! He pagado los veinticinco mil dólares que querían. Los americanos tendrán sus defectos, pero mantienen sus promesas”. El lío está servido. Y se trata, simplemente, de otra de las bromas del maestro. Genio y figura. Algunos, empero, las confunden con las mentiras y los rencores…

A Buñuel hay que definirlo a través de las ideas que inspiran su genialidad, de los artistas que recogen sus sugerencias, las ocurrencias que habitan en sus películas, las diferentes dramaturgias que dibuja su existencia, llena de placeres y de días. Desbordante de imaginación, Buñuel es, en realidad, un hombre de costumbres, de gestos y actitudes repetidas. Toda su curiosidad es interior. Su idea es el vaivén entre la emoción y la norma. Es, al mismo tiempo, un hombre profundamente fascinado por la parafernalia católica. Por tanto, ¡ojo!, no es anticatólico, sino antirreligioso. Ante todo, el calandino es un hombre muy moral, y, por eso mismo, prefiere las bromas, las contradicciones, las dudas, entregar un retrato humano de los hombres religiosos, que son infantiles, mezquinos, inseguros. Compara la parafernalia católica con la del mundo teatral, con sus mismas inseguridades, egos y miedos.

Buñuel es un tipo profundamente espiritual. La espiritualidad es una fuerza interior que se abre a la realidad para interpretarla y conocerse uno mejor. El término sagrado no tiene nada que ver con lo religioso ni con lo que los curas han hecho de su significado. Buñuel, si estuviera en el cielo, sería el único ateo en el paraíso. A mí me da que la mayoría de los estudiosos de la obra (y personalidad) de Luis Buñuel nunca han entendido nada, se quedan en la superficie del agua, como ese animal malherido cuya suerte está echada en las fauces del cocodrilo. Buñuel nunca juzga a sus personajes, los considera sencillamente seres interesantes, con sus pros y sus contras. En esto se distingue de los demás por dejar que sus películas se expresen por sí mismas. Su obra es suficientemente elocuente para poder prescindir de explicaciones, consignas de lectura y textos biográficos. Sus imágenes –o, mejor, sus imaginaciones- suponen una alegoría sobre la condición humana. Su cine es suficiente, trascendente, único, inimitable, y es absurdo interpretarlo. “La situación es suficiente”, dice el propio Buñuel, “y es inútil interpretarla”.

Receloso de la solidaridad cultural, con la que siempre se cuenta demasiado, Buñuel, afirma Hidalgo, “tenía brotes de mal carácter y con una cierta carga de resentimiento indisimulado e indisimulable por su fracaso en Estados Unidos en cuatro intentonas. En este libro hablo de Buñuel, pero, en realidad, trata de once cineastas. El protagonista es él, pero en la foto de familia hay otros diez. Aquí está la elegancia y la genialidad de Mamoulian, la bonhomía y el amor por las mujeres (y los hombres) de Cukor, la acidez y el carácter zumbón de Billy Wilder, la perversión de Hitchcock o la desmesura de John Ford. Esto no es una biografía de Buñuel, ni tampoco un estudio crítico sobre él, aunque da las suficientes pistas sobre su vida y tiene los suficientes elementos críticos para entenderle como cineasta”. Y añade en las últimas líneas del libro: “Después de John Ford, George Stevens, Fritz Lang, Alfred Hitchcock, George Cukor y Luis Buñuel, fallecieron, cumpliendo la ley de la vida y de la muerte, Rouben Mamoulian, Billy Wilder, Robert Wise y Robert Mulligan. Ninguno de los grandes directores asistentes al almuerzo de noviembre de 1972 en Beverly Hills está hoy vivo. Todos son inmortales”.

Decididamente, se nota que ‘El banquete de los genios’ es un libro escrito por un periodista, a la manera de un extenso reportaje, transparente y fácil de seguir, con vetas de reflexión o ensayo, lleno de curiosidades, anécdotas, historias tan fascinantes como la de Fritz Lang y su guionista filonazi Thea Von Harbou o las relaciones homosexuales de Cukor, el anfitrión, a partir de esa foto como elemento de inspiración para hacer un retrato de cada uno de los directores y establecer, a fin de cuentas, algunos vínculos entre Buñuel y sus compañeros de fatigas. Pero parece leerse entre líneas que a Hidalgo la figura del calandino no le cuadra del todo, y le trata de borracho, mentiroso e impostado. Mejor borracho, diría yo, que borrego.

Creo, sin embargo, que el impostado, el que dice mentiras (borracho de vanidad), es el que hace la “pelota”. La única pelota que entiende el calandino es la del partido de fútbol con el sordomudo en ‘Tristana’. La escena exhala felicidad, la felicidad de ver a un hombre imaginando, abrazando, multiplicando, levantando acta de un mundo feroz y construyendo otro mundo posible. Siempre igual y siempre distinto, gran contradictorio y libertario, creyente y nihilista, rastreador de lo sagrado, Buñuel siempre está abierto a la confianza del arte, que, por decirlo con Earl Gray Stevens, “nunca proviene de tener todas las respuestas, sino de estar abierto a todas las preguntas”. El silencio que precede al canto y la emoción de la que siempre nace la belleza. Es el minotauro enamorado de Teseo, la furia de la belleza más frágil y la fragilidad de nuestra parte selvática y oscura. Es el mismo embestir, la misma angustia, la misma sed de esperanza y el mismo final desconocido. La misma tensión, también, y el mismo misterio.

Buñuel, en realidad, vive enfrascado en sus sueños y cuando ve la puerta de la realidad, por fin, no logra abrirla. Yo le diría a Manuel Hidalgo que solo una persona tan segura de sí misma es capaz de dudar como lo hizo Buñuel. La duda lleva al pensamiento y este, a las conclusiones, por muy polémicas que puedan llegar a ser. Solo los mediocres no dudan. Solo los mediocres son inseguros. Buñuel es alguien que piensa. Buñuel es alguien que duda. Buñuel tiene la capacidad de hacerse preguntas. Pensar para intentar llegar a certezas.

El arte, para qué negarlo, no miente nunca y es el mejor testigo de la historia. Los artistas, por fatalidad, no engañan nunca, dicen la verdad, aunque les cueste la vida o el exilio. Se adelantan a los jueces y a los historiadores. Hay que fiarse de ellos, aunque parezcan demonios teológicos o peligrosos demagogos. No son ángeles, pero sí testigos humanos, desdichados y tristes, que escapan como pueden y se pierden por el infinito imaginario del arte. Por eso son inmortales, porque se sienten tan prisioneros como los burgueses de ‘El ángel exterminador’, acaso sin metafísica ni trascendencia alguna. Ya lo decía Unamuno: “La inmortalidad solo se logra a través de la ficción”. Y, sin duda, los sucesivos personajes interpretados por Fernando Rey, Cary Grant, Gregory Peck, Henry Fonda, Charles Boyer, Tyrone Power, Joan Fontaine, Gloria Swanson, Jane Wyman o Bette Davis son el mejor garante del recuerdo de estos genios reunidos sutilmente en el banquete preparado por George Cukor.

Y san Pedro, corresponsal de ‘El pollo urbano’ en el cielo, nos confirma que Luis Buñuel, al terminar de leer este “banquete de los genios”, suelta un enigmático “mecagoenlá” a su compañero de fatigas Alfredo Landa, mientras le preparaba el navarrico un agitado, que no batido, “buñueloni”. El mal carácter, ya saben.