Por Carlos Calvo

Para la mayoría de los críticos cinematográficos que pululan por la geografía española, por no decir todos, Pedro Almodóvar es “el primer nombre de la historia del cine español” y uno de “los grandes de la cinematografía mundial”. Y “empalidecer a una de las estrellas que parpadean en el firmamento español es un ejercicio de envidia altamente deleznable”.

Pero, queridos, no se trata de “erosionar y malherir a la entera figura de Almodóvar” o de quien sea. Ni de ser cicateros. Ni cainitas. Ni envidiosos. No es eso, no es eso. A Mariano Ozores, pongo por caso, le dieron el Goya de honor y eso no significa que sea el Preston Sturges español. A Fernando Esteso, sin ir más lejos, le concedieron el Simón de honor y tampoco parece que sea el Nino Manfredi aragonés. Ya decía Alfonso Zapater (¿alguien se acuerda de él?) que no le gustaba nada que hiciera de pueblerino el zaragozano para, en el fondo, ridiculizar nuestro temperamento. Pero al grano, que me voy de madre.

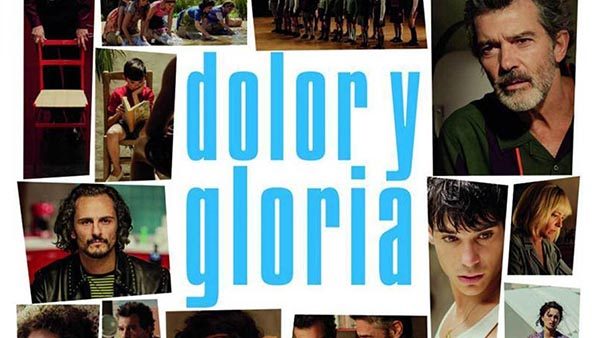

Estrenado recientemente en varias salas zaragozanas del circuito comercial, el nuevo producto almodovariano, ‘Gloria y dolor’, habla de la creación, de la dificultad de superarla de la propia vida y de las pasiones que le dan sentido y esperanzas. En la recuperación de su pasado, el protagonista encuentra la necesidad urgente de narrarlo, y en esa necesidad halla su salvación. Acaso por eso mismo se llama Salvador, un aclamado cineasta (interpretado por Antonio Banderas, a la manera felliniana de Marcello Mastroianni) cuya memoria le llevará hasta su infancia en los años sesenta, su primer amor adulto ya en el Madrid de los ochenta, el descubrimiento del cine y el vacío ante la imposibilidad de seguir rodando.

Almodóvar, en efecto, hace su propia reconstrucción, un repaso íntimo e intimista a su vida, desde la niñez a la madurez, repleta de luces y sombras. Como la propia película. Un producto, en fin, realizado más para satisfacer el ego del realizador que para hacer más sólida su creación, con estructuras narrativas que, como siempre, rompen la fluidez del conjunto. Y todo para hablar del manido perdón, de la necesidad de comprensión del otro, de cómo curar heridas muy dolorosas. Si lo que quería hacer Almodóvar es un retrato digo del Fellini de ‘Ocho y medio’, el tiro le sale por la culata, aunque dispare en todas direcciones. Y sin una gota de humor. Drama seco. A lo Bergman, incluso. Con los años, ya ven, Almodóvar se ha ido agriando, ensombreciendo. Lo agrio y lo sombrío como nuevas marcas del narciso. La fiesta acabó en una larga resaca a la que ahora no sabemos cómo engañar.

Cela, cuando era dominado por el narcisismo, rezaba a san Policromio de Catania, el santo pájaro que, movido por el aura de su modestia, volaba por encima de los tejados. La soberbia, de origen jesuítico, sigue siendo, junto a la envidia, la pasión nacional. Y no hay más que quedarse con la copla para entender la vanidad de ciertos cineastas, de ciertos físicos, de ciertos matemáticos, de ciertos químicos, de ciertos decoradores, de ciertos músicos, de ciertos escribas, de ciertos fotógrafos, de ciertos cocineros, de ciertos periodistas, de ciertos pintores, de ciertos arquitectos, de ciertos historiadores, de ciertos políticos. Acaso sean la soberbia y la vanidad los motores propulsores de un hombre llamado Pedro Almodóvar. Del mismo modo que hay veces que el tiempo pone las cosas en su sitio, a otras las cambia de lugar. Desde una perspectiva sicoanalítica, al nuevo largometraje de Almodóvar le correspondería, dicen sus heraldos y jaleadores, un lugar privilegiado en el olimpo de los dioses. No podían dejar de faltar las loas y alharacas que son parte fundamental de la impostura en la que nos movemos. Sin embargo, es imposible acercarse a ‘Dolor y gloria’, y al resto de su cine, sin reflexionar sobre tales despropósitos.

Quien no conozca a fondo el mal cine, no sabe muy bien cuál es el bueno. Los grandes cinéfilos y críticos “lo han visto todo”. Quiero decir que han –hemos- visto con atención buen y mal cine de todos los géneros: en el área del drama, de la comedia, del suspense, de la ficción científica, del wéstern, del policiaco, del terror, del ensayo, del documental… El celuloide de Almodóvar, que insiste en sus habituales abusos de forma, sin lograr el menor equilibrio entre lo que cuenta y cómo lo cuenta, es cine malo. Su obra es tan falsa que deviene en puro trampantojo. Son, para qué engañarnos, naderías envueltas en colorines. Pedro Almodóvar, al parecer, ya no quiere ser el mismo tipo extrovertido y excéntrico que agitase la llamada “movida madrileña”. Desde ‘Todo sobre mi madre’ (1999), el director circula por unas carreteras en las que sus gestos y tics se funden con universos más oscuros e intrincados. Pero todo resulta banal y folletinesco, pretencioso e intrascendente. El cine de Almodóvar, en efecto, es relamido e impostado, enfático y artificioso, hinchado y falsamente artístico, inútilmente retorcido y cansino. Y siempre con anhelos de pretenciosidad y una falsaria búsqueda de la pureza narrativa.

Entre carnes trémulas, líricos parloteos con ella, educaciones sin consistencia, recovecos del alma y las pasiones que devoran al ser humano, Almodóvar se ha puesto serio y los disparates se acumulan. Se ha metido de lleno en una apuesta personal por convertirse en un maestro del melodrama a la manera de Douglas Sirk, dejando atrás la comedia festiva y colorista. El cambio de registro sigue confundiendo al público, y son muchos los que se ríen ante situaciones pretendidamente tensas. Almodóvar, en fin, ha sabido vender una marca de autor que sigue la estrategia exportadora de la moda, y a la que la fabricación de un determinado producto defectuoso no le resta imagen en el exterior. Pero vayamos por el principio.

Todo empezó hacia 1968. Después de pasar su infancia y adolescencia en Calzada de Calatrava, Almodóvar llega a Madrid, se hace inmediatamente jipi y entra en contacto con el cine, haciendo de extra en varias películas de consumo, a cuyos directores les entusiasmaba meter, sin venir a cuento, a un montón de jipis con los carrillos llenos de calcomanías. Después de esta inapreciable experiencia, ingresa en la Telefónica y empieza a leer libros como un poseso. En 1974, a pesar de la crisis mundial del petróleo, descubre las cámaras de súper-8 milímetros y decide contar en imágenes todas esas historias que antes enviaba, ilusionado, a los concursos literarios de provincias. A pesar del pequeño formato, no se arredra ante ningún género: grandes epopeyas bíblicas, melodramas domésticos, ostentosos musicales americanos, películas conceptuales… Los títulos de los cortometrajes son elocuentes: ‘Dos putas’, ‘Sexo va, sexo viene’, ‘La caída de Sodoma’, ‘Blancor’, ‘Sea caritativo’, ‘Salomé’… Por fin, en 1980, realiza, a trompicones, ‘Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón’, su primer largometraje, un engendro sin parangón sobre las aventuras de tres mujeres como muy modernas, entre policías, marihuana y mucha marcha en el Madrid de la ‘movida’.

Almodóvar pasa por una etapa de actor, como miembro del grupo teatral Los Goliardos. Las malas lenguas dicen que su presencia precipita el final de dicho grupo. También interviene en otros montajes de los cuales más vale olvidarse: ‘La casa de Bernarda Alba’ y ‘La manos sucias’, entre otros. Flirtea, asimismo, con la literatura. Existe un libro colectivo, ‘Sueños de la razón’, donde aparecen varios de sus relatos. También publica simples cotilleos en lugares tan variados como ‘Star’, ‘Vibraciones’, ‘Night’ y ‘El País’. En 1982 aparece su primera novela breve, ‘Fuego en las entrañas’, y una fotonovela porno, ‘Toda suya’, incluida en un número extra de ‘El Víbora’.

Su máxima ilusión ha sido siempre seguir haciendo cine sin parar y escribir novelas de esas que no aportan nada a la cultura de nadie. Porque, evidentemente, existen dos clases de cineastas famosos: los unánimemente reconocidos por su talento en todas las historias del cine y los ‘listos’, aquellos que, siendo mediocres, han sabido aprovechar la coyuntura para ponerse de moda en su época, conectando con los anhelos y frustraciones, sicológicas o materiales, de amplios sectores de la sociedad. Está claro que este desclasado ascendente, autodidacta callejero carente de una sólida base cultural llamado Pedro Almodóvar pertenece a este segundo apartado. Su cine, en fin, es una plasmación de gustos horteras y una defensa de valores evanescentes a la definitiva entronización de una ideología marcadamente reaccionaria. Unos guiños cómplices y triviales que nada tienen que ver, desde luego, con la seriedad y el realismo de la óptica, desde o sobre la homosexualidad, utilizada por autores como Pasolini o Fassbinder.

Y entre chicas del montón, laberintos de pasiones, tinieblas, matadores, ataduras, merecimientos con interrogante, leyes del deseo, mujeres al borde de un ataque de nervios, tacones lejanos, flores secretas, pieles habitadas, abrazos rotos, amantes pasajeros, julietas y demás zarandajas, Almodóvar se autoproclama, en un acto de soberbia y vanidad, heredero de los grandes, en una suerte de mezcla, dice, “del surrealismo de Buñuel, la comedia mordaz de Wilder y el drama bergmaniano”, y no sabe, el pobre, que sus comedias de finales del siglo veinte, pretendidamente festivas y coloristas, están más cerca, ay, del universo de un Pedro Lazaga o un Ramón Fernández. Sus películas valen lo que valen las labores del operador (José Luis Alcaine, siempre exquisito y elegante) o el músico (Alberto Iglesias, incapaz de hacer una banda sonora rutinaria o desganada). Lo demás, agua de borrajas: tramas que no se cierran, gusto por el plano en detrimento del desarrollo, personajes mal dibujados, situaciones coyunturales e insufribles, dramatizaciones incoherentes que alcanzan el grado de folletines, chorradas graciosillas que hace pasar por humor inteligente, infernales diálogos, rijosidad barata, cansino tonillo teatral, falso populismo… Es decir, el todo vale sin la estilización y estructuración adecuadas.

Desde luego, para gustos están los colores, porque, a mi modo de ver, el manchego siempre pierde los papeles al rodar cualquier historia. Y el espectador medianamente inteligente, que los hay, a ponerse al borde de un ataque de nervios. Como muchos de los que acabaron recalando en Madrid, Almodóvar es a la vez un urbanita y un cateto. Presume de Coetzee y disfruta con Lola Flores. El tiempo se le ha venido encima con su escasa levedad. Es el compadecerse de la piltrafa que atraviesa el espejo, que viene siendo un vampiro que ya succiona la poca sangre que encuentra envasada. Un cineasta, a fin de cuentas, de grandes limitaciones e insuficiencias.

Hacer buen cine es algo más difícil y complicado que escribir situaciones, personajes y frases teniendo como única referencia sus peculiares recuerdos y su personales fantasmas de asiduo cinéfilo adolescente frecuentador de salas de barrio, porque el drama viene después, en la puesta en escena, al intentar dar coherencia y rigor expresivos a todo ese caótico e inconsistente magma de particulares caprichos e ingeniosidades. Parece muy claro que Almodóvar no es, ni de lejos, lo que siempre se ha entendido como un director de cine. Cuando el reparto, la banda sonora y la fotografía son lo mejor de una película, mala cosa. Un bluf de colosales dimensiones.