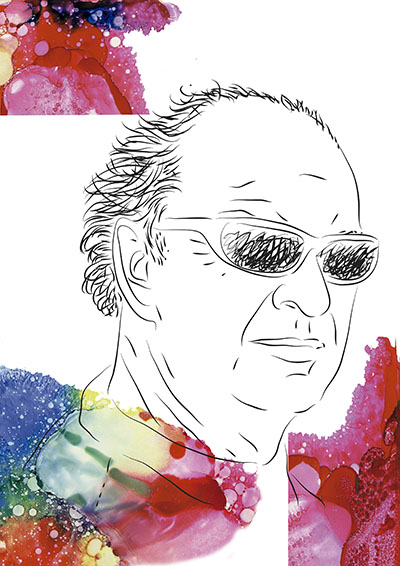

Por Eugenio Mateo Otto

http://eugeniomateo.blogspot.com/

He de reconocer que, en cuanto a actitud de vida, siempre estuve un paso más atrás del Arrudi.

Quizás se debiera a que yo no soy sallentino, que es una manera de ser, no lo duden. La cuestión es que, por no se sabe qué estrella errante se cruzaría en nuestros caminos, nos hicimos amigos a partir de un grupo juvenil de rock en el que yo tocaba, éramos colegas de esos que comparten y complementan sus estilos. Ya, en aquella época, ser amigo de Arrudi todavía no había alcanzado el esplendor que durante todos estos años lo consagró como uno de los nuestros. No, en aquellos años Miguel Ángel era un poco menos bullicioso. O al menos, el ámbito fuera distinto. La generación del 50 emergió en los 60 para empezar a cuestionarse el atrezo en el que se nos obligaba a vivír. Yo estaba con el bachiller y él ingresó en la Escuela de Artes. Teníamos 14 años. Salíamos todas las tardes. Caíamos bien a las chicas y nos aprovechábamos de ello. Por aquellos 14 años corrían muchas cosas, unas, las palabras que nos brotaban a borbotones como una incontinencia verbal; otras, las ganas de conocerlo todo.

Recuerdo las veces que volvíamos a casa después de unas vueltas por ahí. Siempre me pedía que subiera a su casa, un quinto piso, a la sazón, el piso de la portería de la finca en la que sus padres eran los porteros. Habían emigrado de su Casa Socotor en Sallent de Gállego a la capital. El padre, Miguel Arrudi era un fornido montañés con esos rasgos tan definidos de los vascones. Había sido guarda de asalto. Con estos dos parámetros, no nos debería de extrañar la petición de mi amigo para que le acompañara hasta su casa. La cuestión es que para mí era una prueba difícil, pero nunca me negué.

Llamas a la puerta intentando mantener el tipo, el Arrudi tambaleante detrás, abre una especie de gigante con cara de asustar y dice: ¡Anda! ¡Pasa pa`dentro!!! Mientras masculla las palabras enseña el cinturón de cuero bruñido con una gran hebilla. Miguel Ángel se escabulle por debajo del “grandaz” y me deja sólo, frente a frente, con el furibundo padre de familia. ¿Y tú, qué, de acompañante? Vaya par de golfos. A este lo tendré una semana encerrado. Y vete a casa. Anda, mecagüen… y levantaba la hebilla, yo creo que, sin ánimo de sacudirme, más bien, como mensaje de dejar las cosas claras, porque, siendo honestos, las muchas veces que hablamos sin horarios impertinentes y estados lamentables, Miguel Arrudi era un hombre de una sola pieza, dotado de una somardez que lo hacía sabio, pero, sobre todo, noble. Su madre, Luisa Ruz, prima de Fidel Castro Ruz, siempre me pareció la capitana de la casa, dejando a su marido los aspavientos y cuestiones de efecto. Recuerdo su voz pastosa por un problema de nariz. Una mirada de halcón y un corazón de oro. Era muy religiosa. Sabía de la capacidad de su hijo mayor y era, a su manera, su mejor cómplice por mucho que rezongara.

Cuando Arrudi llevaba un año en la Escuela, ya demostraba la potencia que pronto explotaría. Poseía la diferencia de destacar, de traer llaves para nuevas puertas. Él estaba dispuesto a ser el primero en transgredirlas. Se puede decir que siempre lo hizo. En aquellos años, el submundo artístico buscaba cobijo en la Galería Nart. Un mundo propio en el marco de una deliciosa tienda de antigüedades. La neo vanguardia que llega para romper con los cánones. Con Joaquín Monclús, José Manuel Broto y Miguel Ángel Arrudi se presentó una exposición en la sala del Palacio Provincial en 1968. Informalismo matérico que causó sorpresa en algunos círculos e interés en la mayoría. La figura de Federico Torralba apoyando, como no podía ser de otra manera ante sus experimentales propuestas plásticas. Fue un hito, junto con otros que mostraron la cara oculta del arte emergente y rabiosamente joven que se practicaba en las catacumbas artísticas de Zaragoza. No sé cómo los convencí, pero el hecho es que los cuadros de aquella exposición estuvieron acompañados por algo que pretendían ser poemas con mi firma.

Corrían tiempos de cambio en la montaña. A Sallent y al resto de localidades del Valle de Tena, les cayó la lotería en forma de nieve. Se iniciaban las obras de Formigal. Pronto llegarían los esquiadores y el maná vendría por ciencia infusa. Por fin llegaron los esquiadores y nosotros dos con ellos. Yo pasaba algún día en Socotor; Luisa, ya viuda, había regresado a Sallent y vivía con Juan Carlos, el hermano pequeño. Fuimos de los primeros en bajar las pistas de Formigal. Habíamos establecido contacto con la Federación Aragonesa de Esquí y acabamos convertidos en oficiales técnicos para la organización de pruebas, tanto alpinas como nórdicas. Esquíanos mucho, vivimos la noche pirenaica, nos sentimos fuertes. Hasta nos incluyeron en el equipo nacional de la modalidad de saltos de esquí. Presumimos con la arrogancia candorosa de ser joven. Nos la jugamos y ganamos. Recorrimos varias estaciones: La Molina, Navacerrada, Astún, Sierra Nevada. Allí donde hubiera un trampolín, allí acudíamos. Arrudi con su prosapia montañesa, yo, con el riesgo medido.

Nos unió también el amor a las mujeres. Precisamente en Formigal, en 1971, conocimos dos inglesas que viajaban con la aerolínea Thomsons en una de las remesas semanales que aportaban exotismo anglosajón a los mozos del Valle y que desde ese año se estableció entre Inglaterra y Formigal. Al poco tiempo, las dos, que no se conocían, volaron desde Inglaterra y Escocia para vivir con nosotros en un piso compartido en el que se brindó muchas veces por su Majestad, La Reina, por aquello de la falta de referencias patrias. La pareja de Arrudi era una escocesa de rompe y rasga que era capaz de beberse una botella de whisqui y decir que le había sabido a poco. La mía era una guapa moza de origen irlandés, de Cork. Karen y Jill, así se llamaban, conocieron una Zaragoza que no salía en las guías durante unos pocos años. En realidad, se vivió la multiculturalidad intensamente. Arrudi le faltó poco para aprender inglés, pero su moza aprendió español, mal, pero suficiente. Les conseguimos trabajo como profesoras en una academia de inglés y fuimos felices como perdices.

Después de aquella etapa nos alejamos. Arrudi, que montó un gabinete de diseño que resultó fallido, en 1978 se fue a Italia y allí estuvo 6 años, aprendiendo diversas técnicas. Sus planteamientos estéticos iban más de allá del propio concepto del arte. Necesitaba más. Aparte de su investigación sobre diseño industrial y cerámica, entró en contacto con el Grupo Nuevo Renacimiento, la Transvanguardia italiana, con los que participó en numerosas acciones y muestras colectivas. Venían atentando con el lanzamiento de pintura sobre los monumentos del Patrimonio italiano como un modo de atacar a lo preestablecido, a lo académico. Eso le costó la expulsión del país. Cuando volvió, nos reencontramos. La amistad seguía intacta, nosotros habíamos cambiado. Arrudi, el inquieto, encontró en el grafiti un nuevo medio de expresión. En Italia pudo profundizar en la técnica que descubrió en Zaragoza por casualidad. En sus obras de los años 80 combina el grafiti con los diferentes materiales. Después, su carrera se multiplica con presencia constante en las calles en modo escultura e instalaciones. Expone, viaja al norte, a un concurso de esculturas de hielo. Trabaja, trabaja, piensa. Su provocación era el resultado de una síntesis espiritual. Necesitaba el cara a cara, contrastaba las dialécticas desde la confrontación, y, algunas veces era irritante. Nuestros caminos marchaban por veredas distintas. Nos casamos. Estuvimos en las bodas recíprocas. Nos descasamos casi a la vez.

Qué largura permite el tiempo para recuperar la memoria dormida. Mirando atrás, viajo con Miguel y me asombra la energía que desperdiciamos. El amigo se ha ido. Confieso que tuvimos más de un desencuentro. Nos atacábamos en las redes, en las que él era el práctico. Sé que me estaba provocando, como siempre hacía, y yo caía en la trampa y le montaba un “pifostio”, como un alevín. Luego, el tiempo, que todo lo amansa, nos hizo descubrir que por Arrudi no pasaban los años. Seguía con su frenética espiral y llegó a proponer tantas cosas sobre el medio ambiente y la preservación de la naturaleza que, si las cosas se rigieran por la lógica, debería de figurar en los libros de los estudiantes de Arte y Ciencias Naturales. Fue suya la idea de convertir los consabidos molinos eólicos en obras de arte integradas en el paisaje. Incluso se celebró una exposición, comisariada por Marisa Cancela en Museo Pablo Serrano en la que presentó su idea humanizadora de la máquina, de los generadores eólicos, para convertirlos en esculturas policromáticas. El aprovechamiento artístico de la arquitectura industrial le convirtió en adalid de causas perdidas. La central de Andorra, la más reciente. ¿Y quién no recibió el impacto contundente de la muerte con su instalación en la Plaza de Aragón de una escultura como grito frente a ETA? Ese coche acuchillado brutalmente supuso un aldabonazo en las conciencias. Nos deja el Memorial del cementerio de Torrero, esa contundente y a la vez aérea estructura de una geometría espacial que cobija la memoria de las victimas de la guerra civil y la posguerra. El singular proyecto fue llevado de la mano con su buen amigo, el arquitecto Fernando Bayo y José Mª Castejón. ¿Y las ranillas, esas mil esculturas de bronce que el Arrudi instaló en las orillas del Ebro, dentro del programa de la Expo 2008? Hoy, superviven muchas viendo como arrancaban a sus hermanas. Aún tiemblan cada vez que ven venir a alguien armado de un cincel. El sallentino había llegado a ser conocido por todo el mundo. Él seguía su vida de siempre, y no recuerdo que nadie le pidiera un autógrafo. Le hubiera dibujado una de sus genialidades. Jugaba bien al golf. Lo empezamos juntos, pero yo me quedé unos pasos más atrás. Desde largo tiempo atrás, la figura protectora y enamorada de Mariela. No se entenderían los años de madurez de Arrudi sin ella. El gruñón montañés encontró la horma de su zapato en la dulzura de su pareja. No importaban sus esfuerzos de libertad ante el muro delicado pero firme de una mujer que supo quererlo y ser querida.

Ahora, Miguel Ángel Arrudi nos ve desde Ibonfiecho. En la atalaya desde la que tanto se dolió de la naturaleza amenazada siguen flameando sus telas de colores colgadas del infinito, como una estupa atemporal. Pasó muchos veranos en aquel refugio pastoril. Tuvo que emplear el palo del 5 para matar las víboras que se empeñaban en pernoctar con él. Desde allí, era libre. Su extensa producción de intervenciones en la naturaleza tuvo allá arriba su cuna de nacimiento. En el ritual del asceta, golpeará con la madera cientos de pelotas de golf que irán volando hasta la cima de la Partacua. Posiblemente, se beberá un vino blanco mientras escala por el rocódromo que él mismo pintó en Sallent.

Seguramente, despotricarás contra alguna torpeza grave de los de siempre. Descansa en paz, si sabes. Inténtalo, al menos.