Por Don Quiterio

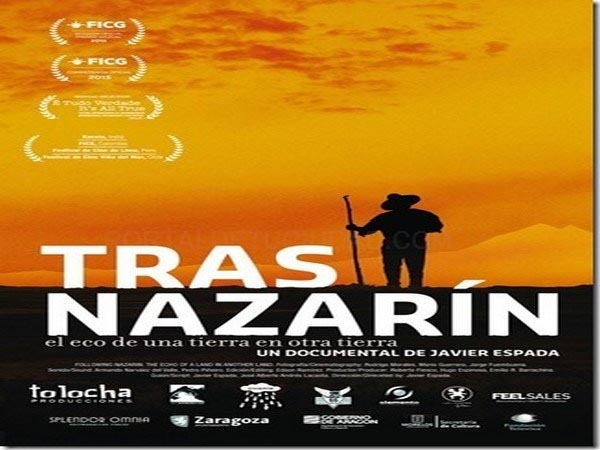

Tras una larga carrera por certámenes nacionales e internacionales, ‘Tras Nazarín’ (2015) acaba de obtener, al fin, un premio al mejor documental en el Mediterranean Experiences Festival de Reggio Calabria (Italia), del que el jurado ha defendido su “extraordinaria emoción y la concisión periodística”.

Desde esta casa de ‘El pollo urbano’, le damos la enhorabuena a Javier Espada, su autor, que lo estrenara en la sala Luzán de esta ciudad Inmortal, un realizador especializado en el universo buñueliano, y calandino como él (de la cosecha de 1959, como el año de producción de la mítica película del maestro en que se basa). Sin ir más lejos, Espada es el productor asociado del reciente filme de animación ‘Buñuel en el laberinto de las tortugas’, dirigido por Salvador Simó, según el cómic del mismo título publicado por Fermín Solís sobre el rodaje de ‘Las Hurdes, tierra sin pan’ (1932). Por su parte, el oscense Maxi Campo ha obtenido, casi a la par, el premio al mejor corto documental y el del público en el Rushdoc International Documentary Film Festival de Los Ángeles por ‘El director maldito’ (2016), estrenado en su momento en el Centro de Historias de Zaragoza. Ofrecemos, por su posible interés, las reseñas que de ambos trabajos se hicieron en esta pollera sección cinematográfica.

‘Tras Nazarín’

No somos más que un punto de vista, una mirada. Lo esencial consiste en aprender a mirar, a educar el ojo y a escoger. A partir de ahí todo es posible. El buen ladrón es un pobre hombre, sin rumbo y sin futuro. Y le dice al padre Nazario que, como él, tampoco él es nadie. No somos nada. Acaso la piña tuvo la culpa. O acaso la pequeña leprosa que arrastra una sábana blanca por una desértica calle. O ese caracol subversivo y perturbador. ¿Qué hacemos con una piña sin el arma blanca para poder degustarla? ¿Se ofenderán los aztecas por una negativa ante una limosna entregada? Así acaba ‘Nazarín’ (1959), con el padre Nazario abrazado a ese fruto caminando desnortado mientras suenan unos golpes santos de tambor.

‘Tras Nazarín’ también parece acabar con esos fotogramas buñuelianos, pero así no termina del todo el documental, o reportaje, dirigido por su paisano Javier Espada cincuenta y seis años después del clásico, pues todavía incluye unas imágenes de la celebración de la ‘rompida’ del pueblo turolense para finalizar en los títulos de crédito con la canción ‘Allí’, compuesta por Luis Eduardo Aute, en una suerte reivindicativa del legado del autor de ‘Los olvidados’. También cuenta el reportaje con la música original del compositor argentino Sergio González Carducci, la labor del guionista oscense José Alberto Andrés Lacasta, la producción del cineasta mexicano Roberto Fiesco o el trabajo del operador Jorge Fuembuena.

Buñuel añade al universo galdosiano una visión crítica de su cosecha, trasplantando con acierto de maestro los problemas manchegos a las tierras mexicanas. Javier Espada, sin embargo, no acierta en su homenaje a la memoria de esa obra del calandino, en un largometraje que más parece un reportaje convencional que un documental propiamente dicho. Si en ‘El último guion’ (2008), codirigido por Gaizka Urresti, el dibujo que se hace de Buñuel es significativo y atrayente, en ‘Tras Nazarín’ se vuelve a las insuficiencias ya mostradas de ‘Una mujer sin sombra’ (2013), unas memorias, como aquellas, que se manejan sin fluidez y con cierta inoperancia estilística. Pero la importancia del retratado vale por sí misma. Es lo que tiene este tipo de producciones, que muchas veces se impone la personalidad y la obra del referenciado al desarrollo rutinario de cualquier planteamiento.

Espada, en efecto, no sabe captar la fuerza de una pieza que reflexiona sobre ese practicante de la enseñanza de Cristo, de sencillez y amor al prójimo. El protagonista del filme de Buñuel, magistralmente interpretado por Francisco Rabal, cae con ello en contraposición con el clero y las autoridades: es México a fines del siglo diecinueve y atraviesa el país acompañado de una prostituta y una muchacha, en un camino de infortunio que le lleva a cárceles, junto a criminales y vagabundos. ¿Es inteligible o no la fe cristiana en los ámbitos del pensamiento, de la ciencia, de la escuela, de la medicina, de los medios de comunicación, de la política? La inteligencia, dice Buñuel, es fría y se aferra a algo mientras que la imaginación es generosa. Con la realidad del mundo hay que construir una ficción. No aceptar nunca la vida como es o como se nos presenta. Lo abstracto y lo concreto, lo histórico y lo individual, lo racional y lo físico, lo personal y lo político: falsas disyuntivas desarmadas hábilmente por unos planteamientos eficaces, minuciosos e imaginativos.

A Luis Buñuel hay que definirlo a través de las ideas que inspiran su genialidad, de los artistas que recogen sus sugerencias, las ocurrencias que habitan en sus películas, las diferentes dramaturgias que dibuja con su existencia, llena de placeres y de días. Una persona no es más que la fragua de su contemporaneidad. A Buñuel siempre le atrajeron los monjes. Decía, incluso, que solo se puede ser verdaderamente ateo en un convento. Siempre la misma paradoja: la atracción del ateo radical y la profanación, el sacrilegio y el satanismo. Y, al mismo tiempo, la necesidad de reírse de ello. La soledad, la inacción y la exigencia del silencio, la posibilidad de meditar continuamente, de retirarse en uno mismo.

El peligro de los religiosos es que se pueden convertir en personas pretenciosas y desarrollar una actitud según la cual cada una de sus palabras son tomadas como las de un profeta. Para convertirse en sacerdote, y para serlo a lo largo de toda una vida, se tiene que aprender a tener control sobre uno mismo. Eso de escuchadme porque estoy diciendo cosas maravillosas e importantes es lo que hacen los curas. Necesitan pasión en su trabajo y guían a muchas personas. Pero Buñuel, ante alguien que le dice cómo tiene que pensar, le responde que le den. Buñuel, a la crítica implacable, prefiere las bromas, las contradicciones, las dudas, entregar un retrato humano del hombre religioso como en ‘Nazarín’, que es infantil, mezquino, inseguro. Compara la parafernalia católica con la del mundo teatral, con sus mismos egos, miedos e inseguridades.

Javier Espada recorre las localizaciones de la película de Buñuel en el estado mexicano de Morelos, entrevista a actores, a técnicos, a amigos que participaron en el rodaje, a realizadores que se han inspirado en su cine, y revela fotografías que el cineasta aragonés toma antes de filmar, además de las realizadas en el set por Manuel Álvarez Bravo. Son imágenes que reflejan el ambiente de trabajo, retratos muy expresivos, momentos del rodaje y también pausas, como esas maravillosas instantáneas en que se ve a un Buñuel solitario, imbuido en sus pensamientos, interiorizando todo su imaginario. También recupera Espada unas cintas de casete con la voz del propio Buñuel. O imágenes de archivo en las que se ven a Buñuel y Rabal hablando y bebiendo y riendo. Espada ha empleado igualmente las fotografías que Leonardo Buñuel, el padre del cineasta, toma en Calanda a principios del siglo veinte y que tantas semejanzas muestran con ese México rural que se encuentra el realizador en los escenarios donde rueda ‘Nazarín’. El ayer y el hoy.

Esta historia de un cura errante intentando hacer el bien es diseccionada por personas cercanas al calandino, cada uno a su manera: Carlos Saura, Asunción Balaguer, Arturo Ripstein, Carlos Reygadas, Silvia Pinal, Ignacio López Tarso, Pilar Pellicer, Rosenda Monteros, José María Prado, José de la Colina, Gabriel Figueroa Flores, Jean-Claude Carrière, los hermanos Maillé, Rafael Navarro o el propio hijo de Buñuel, Juan Luis. Son testimonios que hablan de las influencias de Baltasar Gracián o la novela picaresca española, del encuentro en México con el eco de su tierra (el subtítulo del documento es elocuente: ‘El eco de una tierra en otra tierra’), de una película profundamente mexicana a la vez que profundamente aragonesa, del viaje por la memoria y la creación de una obra que escruta, en fin, la bondad humana según la novela homónima de Benito Pérez Galdós.

‘Tras Nazarín’ nace con la idea de realizar un viaje siguiendo las fotografías de localizaciones que el autor realiza personalmente con su cámara Leica: iglesias humildes presidiendo plazas y plazuelas, calles y callejuelas polvorientas, casas y naves pobres de adobe, barracas y chabolas llenas de cacharros metálicos, palacetes y mansiones señoriales de viejo esplendor… Un viaje, esto es, que nos lleva a lugares tan secretamente ligados al paisaje de Calanda como Tepoztlan, Oaxtepec, Atlatlaucan, Tetelcingo, Yecapixtla o Tlayacapan. Juan Luis Buñuel confirma que su padre ejecuta esas fotos. A partir de ahí, Espada contrasta las instantáneas de la foto fija hecha por Álvarez Bravo y los escenarios tal cual se conservan hoy en día.

Si Buñuel trabaja mucho los guiones, también va personalmente con su cámara y toma las fotos de los exteriores en esa su habilidad para manejar los rodajes sin demoras de tiempo (“Hay tiempo, hay tiempo”), y con una planificación ajustada y siempre sobria. Que es precisamente lo que se echa en falta en el documental de Espada. Un documento, en cualquier caso, valioso para cinéfilos y estudiosos. Para una audiencia más generalizada, el resultado es muy discutible. Hay que volver a Buñuel. Y al conflicto interior que sufre el padre Nazario, preso y conducido a presidio por un camino de tierra en medio del páramo. Tras rechazar una piña que le ofrece como limosna una campesina, se arrepiente y la acepta, avanzando hacia su destino bajo el redoble de los tambores de Calanda. A partir de ahí todo es posible.

‘El director maldito’

La obsesión de un joven realizador aragonés por conseguir llegar a su soñado festival cinematográfico local es el argumento del que se ha valido Maxi Campo (Huesca, 1975) para elaborar ‘El director maldito’ (2016), una suerte de falso documental que homenajea a los que luchan por un sueño.

El “maldito” director oscense disfraza con humor su objetivo de abrir con este cortometraje las puertas del certamen de Fuentes de Ebro al que, maldita sea, no ha conseguido llegar antes. A medida que va agrandando su filmografía, en efecto, su ilusión no llega ni a viajar en tranvía, se muestra como un perro encerrado en su deseo no cumplido, con esa espina clavada en los talones. ¿Qué ocurre? ¿Cómo es posible que sus trabajos sean reconocidos internacionalmente y se le ningunee en su propia tierra? ¿Acaso hay una clase de pueblos que solo quieren a los tibios y no aprecian a los apasionados?

Esta premisa le sirve a Maxi Campo para hacer sus particulares guiños a Tarantino –aparte de su parecido razonable-, a Hitchcock, a Woody Allen, a Truffaut y al propio Buñuel, entre otros. El mismo “maldito bastardo” protagoniza la historia –su historia- de una carencia que compañeros de fatigas (o fatigosos) van desgranando desde sus puntos de vista. Es un querer y no poder. O eso expresa, con su peculiar movimiento de brazos, el periodista y escritor Antón Castro.

El también periodista y escritor Luis Alegre – también profesor, actor, director de cine, presentador de televisión, organizador de muestras, experto en deportes, sabio de la tauromaquia, domador de leones, amigo de todos y de todas, estudioso de las finanzas, enterrador, biólogo e intermediario en asuntos varios- manifiesta que es muy complicado entrar en la competición de cualquier festival, pues se hacen muchas y excelentes películas e incluso, de vivir, el mismísimo autor de ‘Un perro andaluz’ se vería negro –o verde- para que sus películas fueran seleccionadas en cualquier certamen de su tierra. Como se ve, la sorna –y la mía- envuelve todo el relato, aunque, demonios, le falte sutileza para llegar a mejor puerto. Sin ir más lejos, Leandro Martínez, director de programación de la filmoteca de Zaragoza –en la que Campo ha estrenado alguna obra-, no se explica cómo su cine –“tan bien ejecutado”, según él- no haya tenido ninguna oportunidad no solo de ser premiado sino, al menos, de haberse tenido en cuenta. Todo se deba, tal vez, a que la cultura sin humor es deporte.

Y así, claro, llegamos a la escena clave, la de la experta en sicología colectiva Victoria Martínez y su explicación metódica, sensata, razonada, ante un paciente, interpretado por Nacho de la Cruz, que actúa como contrapunto de todo y de todos. Al fin y al cabo, el problema de ‘El director maldito’ es que todas las piezas no terminan de integrarse con naturalidad y pertinencia en una estructura general que se diría sujeta a la misma cantidad de inevitabilidad que de prejuicio. Ya se advertía, ay, en los anteriores trabajos de Maxi Campo, desde ‘Runner’ hasta ‘Descubriendo a Mosén Bruno’, y esos intermedios titulados ‘Con la solfa en la cabeza, 1925’, ‘Figura’ o ‘De cortos en Kansas City’. O en Wisconsin.

Cine dentro del cine, pues, por la pantalla aparecen, entre otros muchos, Luisa Gavasa, Miguel Ángel Lamata e Ignacio Estaregui, y se rinde tributo, de un modo u otro, a filmes como ‘La noche americana’, ‘Con la muerte en los talones’, ‘Ese obscuro objeto del deseo’, ‘Reservoir dogs’ o ‘Toma el dinero y corre’. Parece decir Maxi Campo que si intentas modificar tus fantasías castras tu deseo y llegas a lugares destructivos de tu sique. ¿Cambiar esos deseos sería castrador en vez de liberador? ¿Por qué deseamos lo que deseamos? ¿Es liberador modificar los deseos? El deseo, claro está, no se puede modificar, es tan libre como queramos. Por eso, decía, la escena clave interpretada por Victoria Martínez y Nacho de la Cruz, que da sentido a la neurosis de nuestro héroe.

‘El director maldito’, así, es un retrato del propio autor oscense a través de la ficción y el documento que pretende explicar, con mucha broma –ingenua hasta lo indecible- y más bien poca mala leche. Sus obsesiones, sus paradojas y sus fobias se pueden rastrear a lo largo de los veinte minutos que dura la función. Su posible imaginación –o instinto, más bien- refuerza un gesto de rebeldía romántica. O primeriza.

Ante tales perspectivas, Maxi Campo parece tirar la toalla, pero no puede. Cuando pasea por cualquier rincón de sus queridas geografías no puede evitar, esto es, pensar en encuadres, en cómo organizar tolo lo que le bulle en su cabeza. La limusina, los niños con gafas de chasco, los carteles paradigmáticos, la sesión de sicoanálisis o las sucesivas intervenciones de los bustos parlantes –familiares, amigos, desconocidos- completan este valle de lágrimas en el que se mueve el personaje.

Predicar el pudor en tiempos de exhibicionismo es una divertida provocación, casi un malditismo invertido. Maxi Campo no parece un invitado al desparrame, sino un estratega moral, un hedonista con método, porque sabe que el placer sin control esclaviza. Mata la libertad. Acaso quisiera que se entendiera así esa desconfianza de lo sensual, que no quiere ser puritanismo beato sino virtud pagana.

En su devenir, ‘El director maldito’ nunca apunta a la excelencia, pero consigue apuntarse un tanto con algo que no resulta fácil, agradar sin revolcarse en los aspectos trascendentes y madurar en un entorno apacible en el que las secuencias se encadenan de acuerdo a una lógica un tanto perezosa. Y arrancarnos, al fin, un gesto de aprobación en forma de media sonrisa.

Lo que sí está claro es que Maxi Campo ya puede estar contento. Por fin, una película suya será seleccionada por el festival de cine de Fuentes de Ebro. De aquí a la eternidad.