Por Don Quiterio

Hay cineastas extraordinarios que hacen una película para ilustrar una tesis, una idea, para llegar a un fin. Si Blanca Torres y Gabriel Velázquez tuvieran claro ese proceso, o parte de él, acaso perderían el placer de hacer cine. Ambos confían mucho en el azar, se excitan estableciendo una alianza con lo aventurado.

En ‘Análisis de sangre azul’ hay una parte de control y otra de, esto es, azar. El pulso entre el destino y el cálculo está en la naturaleza más íntima del cine. Es un modo de viajar y fabular simultáneamente. Saben escuchar la naturaleza de su propio material, son fieles a lo que dice y lo siguen a ver dónde les conduce. Esa es la emoción del cine entendido como una revelación.

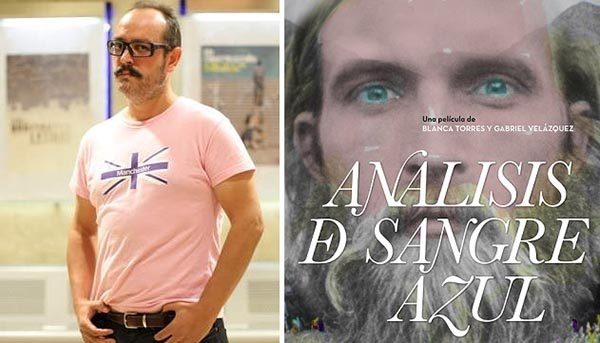

Blanca Torres, zaragozana de la cosecha del 77, cursa estudios de filología en la universidad de la Inmortal. Las clases de Agustín Sánchez Vidal y el tiempo que pasa en la Soborna de París con una beca Erasmus la llevan a decidirse a estudiar cine en Madrid. Empieza a trabajar en televisión especializándose en reportajes y documentales. Con el salmantino Gabriel Velázquez trabaja como guionista y montadora en ‘Amateurs’ (2008), ‘Iceberg’ (2011) y ‘Ártico’ (2013). Se pone tras las cámaras precisamente con el largometraje ‘Análisis de sangre azul’, codirigido por su mentor y rodado en súper 8 con imágenes documentales de época en 16 milímetros, una obra sugerente y compleja, fría e intimista, de miradas, tiempos y silencios.

Cineastas inconformistas, rebeldes con causa e iconoclastas empedernidos, Blanca Torres y Gabriel Velázquez se atreven a poner en duda el valor de la imagen que utiliza el cine convencional y dejan a un lado los artilugios más formularios para buscar un lenguaje diferente con el cual poner en tela de juicio el predicamento que ejercen los medios visuales en la inteligencia humana. ‘Análisis de sangre azul’, en efecto, es un singular exponente del cine de ensayo y juega con los márgenes de la imagen y del sentimiento. Los cineastas toman distancia con la cámara y realizan un objeto muy preciso en su cáscara y hueco en su interior, de manera que el espectador lo rellena con lo que la película le da.

Estamos tres años antes de iniciarse la guerra civil española, en un valle pirenaico casi incomunicado. Al despertar de un grave accidente, un estrafalario y desorientado aristócrata británico -interpretado por el sueco Anders Lindström- descubre que se encuentra en un sanatorio mental, a la merced de un tétrico neurólogo (Juan de Dios), pues ha perdido la orientación y la memoria. Este decide que sea el paciente quien aporte genes nuevos y le empuja a la reproducción con sus compañeras. El doctor, que jamás ha existido, recoge mediante su cámara de pequeño formato los diversos pasajes de un tratamiento o estudio que le realiza. Se trata, en realidad, de un siquiatra que investiga el declive de las personas que moran entre las montañas y tratará en profundidad al inglés y a su fisionomía para intentar comprender si las diferencias estéticas influyen en la inteligencia.

Así arranca este fascinante artefacto audiovisual, un falso documental construido para que el espectador se lo crea. El filme -mudo, en un blanco y negro primitivo captado por los operadores Sebastian Vaneuville y David Asensio- mezcla imágenes de fauna y flora rodadas por un médico en los años cincuenta del siglo veinte con otras prestadas por el etnógrafo oscense Eugenio Monesma. A Blanca Torres y Gabriel Velázquez, que homenajean explícitamente al cineasta José Val del Omar, les funciona esta combinación entre lo filmado y los archivos recuperados, y ensanchan los límites de la propia obra de arte al aceptar que toda búsqueda sincera se hace sin equilibrio. Y abren ventanas nuevas porque saben que el buen cineasta es un gran embaucador. De lo contrario, maldita sea, no es nada. Su ficción, o su realidad, tiene un premeditado ramalazo de confusión. Y ahí empieza el feliz extravío. Ahí es donde, efectivamente, puede el espectador reír, asombrarse, dudar. O echarse a pensar.

Es una historia de locura con un soterrado sentido del humor, en la figura de un hombre sin pasado ejerciendo de involuntaria cobaya. Su capacidad más sorprendente, para qué negarlo, es la de atrapar al espectador haciéndole jugar con los límites de la ficción. Es, pues, la fascinación por lo enigmático, por el encanto perturbador, por lo misterioso, en su aroma de película vieja y amateur. Y nos envuelve en un ambiente lóbrego y onírico, como el mismo doctor del relato. Acaso le falte al guion del oscense Orencio Boix y la propia Torres un punto de mayor ambición en sus formulaciones para elevarse en un juego caleidoscópico de tonalidades blancas y negras a través del cual se construye este falso documental en el que la falta de palabras es suplida con rótulos que parecen dar voz a unos personajes de corte fantasmagórico debido al calibrado maltrato que padecen las imágenes.

Un trabajo, si no del todo conseguido, en verdad fascinante por su rigor formal y su austeridad expositiva, apasionante y apasionado, de extraño carácter poético que la banda sonora de Javier Aquilué capta a la perfección, junto a la dirección de arte de Enrique Radigales, la decoración de Alejandro Santolaria y el trabajo actoral del grupo teatral Arcadia. No hay concesión alguna al sentimentalismo, ni efectos dramáticos que subrayen el estado de ánimo de unos protagonistas a los que la cámara explora con objetividad y a una distancia prudente, se diría que pudorosa, dilatando el tiempo si es necesario, en un arriesgado ejercicio de estilo gramatical, con una cierta querencia por la inmaterialidad que recuerda al Buñuel de ‘Las Hurdes’ o al Guerín de ‘En la ciudad de Sylvia’.

Rodada en los valles de Tena y Gistau, ‘Análisis de sangre azul’ está narrada en primera persona desde el punto de vista del médico y sugiere que la siquiatría y el arte, a veces, emplean procedimientos análogos, en los que la interpretación delira a sus anchas. La película pone a prueba las fronteras y las formas que separan la verdad de la mentira, y adquiere una suerte de tratado científico -el doctor y su involuntaria cobaya- que trasciende las limitaciones del formato cinematográfico. Es un tipo de filme hecho al margen (o en las antípodas) de las convenciones y que, a ratos, pareciera reírse de los planteamientos vanguardistas más extremos. Esa es su osadía. Esa es su provocación. En su toque irónico, no sabemos qué es cierto o qué no lo es. Al fin y al cabo, los cineastas arriesgan y ponen patas arriba cualquier cuestión formal o enfoque lúcido que puedas llegar a extraer de su trabajo.

Blanca Torres y Gabriel Velázquez crean la circunstancia y el azar les ayuda. Y hacen un cine que habla de lo trascendental, una suerte de enigmático y estimulante experimento cinematográfico que navega entre la realidad y la ficción y no dejará indiferente a nadie. Lo analizaba muy bien Kant, con sangre azul o sin ella: “La razón no nos permitirá expresar nada que esté fuera de la experiencia, y lo trascendental, como está fuera de la experiencia, es inexpresable”.