Por Don Quiterio

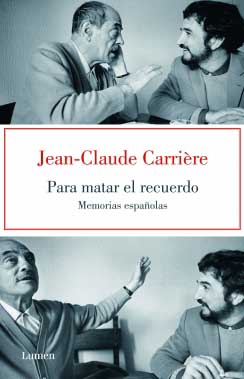

Jean-Claude Carrière publica sus memorias españolas

Español y universal, surrealista y ordenado, burgués y subversivo, rodeado de religión y completamente ateo, maestro en incorporar los vericuetos del subsconciente a un campo de impulsos y reacciones desconocidas, Buñuel construyó su mundo de manera obsesiva, un mundo que tenía que ver con la fantasía y el surrealismo.

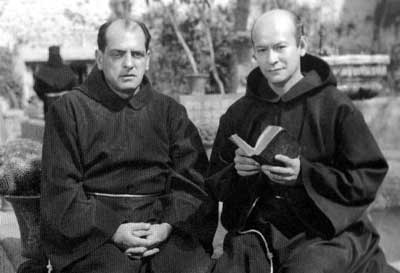

Mientras Buñuel enseñaba español a Carriére, éste hacía lo propio con el latín, que sabía escribirlo y hablarlo perfectamente. A Buñuel siempre le atrajeron los monjes. Decía incluso que sólo se podía ser verdaderamente ateo en un convento. Siempre la misma paradoja: la atracción del ateo radical por la profanación, el sacrilegio y el satanismo. Y, al mismo tiempo, la necesidad de reírse de ello. La soledad, la inacción y la exigencia del silencio, la posibilidad de meditar contínuamente, de retirarse en uno mismo, le encantaban. Decía a menudo que uno de los incovenientes de la vida moderna es que nos saca de nosotros mismos, que vivimos hacia el exterior y nos olvidamos de nosostros durante el camino.

A Buñuel lo que más le gustaba era reírse. Era el primero que se reía de las lagunas de su memoria. Buñuel, de una desbordante imaginación, era, en realidad, un hombre de costumbres, de gestos y actitudes repetidas. Toda su curiosidad era interior. Se reía todo el tiempo de los turistas que ofrecían a su cámara una vuelta al mundo. El turismo, el viaje, descubrir nuevos lugares, nuevos climas, nuevas caras, no le gustaban, acaso por un oscuro temor de que lo distrajeran, de que lo obligaran a salirse de sí mismo. La sola idea de un lugar desconocido en el que no podría disponer de ningún tipo de ayuda auditiva, sin ser capaz de distinguir nada sobre el barullo, le inspiraba un verdadero horror. Intentó dar una idea, con recursos limitados, en la escena final de “Simón del desierto”.

De todo tipo de creación nos atrae lo que nos emociona, lo que nos toca, lo que nos horroriza, lo que nos sorprende, lo que nos hace reír. Pero toda emoción por sí sola no es buena por definición. Una emoción, incluso compartida, puede ser vulgar o simplemente ordinaria. Una emoción puede llevarnos también hasta el delirio, hasta la incoherencia. Nada puede hacerse sin emoción, eso está claro, pero nada puede hacerse sólo con emoción. La idea sería el vaivén entre la emoción y la norma. La risa, para Buñuel, era la primera coraza contra lo absurdo e inquietante del mundo.

Ateo acérrimo y a la vez profundamente fascinado por la parafernalia católica, Buñuel no era anticatólico, sino antirreligioso. Yo creo que con algunas de las cosas que se han escrito de él, sobre todo después de su muerte, se hubiera reído a carcajadas. Nació en una familia muy católica, y eso le dio carta para odiar aún más las religiones. Pero Buñuel era, ante todo, un hombre muy moral. Los valores religiosos no son necesariamente los que nos permiten vivir mejor. Muchas veces es todo lo contrario. Las religiones pueden darnos fuerza para vivir, pero no para ser más honestos. La iglesia que retrata Buñuel no esconde en los armarios escándalos de pederastia ni de finanzas. Es más parecido a un patio de colegio (con partido de fútbol incluído). Los frailes hacen trampa cuando llega la hora de jugar a la baraja o cuando llega la hora de encerrarse a cal y canto en sus habitáculos. El peligro de los religiosos es que se pueden convertir en personas pretenciosas y desarrollar una actitud según la cual cada una de sus palabras son tomadas como las de un profeta.

Para convertirte en sacerdote, y para serlo a lo largo de toda una vida, tienes que aprender a tener control sobre ti mismo. Eso de escuchadme porque estoy diciendo cosas maravillosas e importantes es lo que hacen los curas. Necesitan pasión en su trabajo y guían a muchas personas. Pero Buñuel, ante alguien que le dice cómo tiene que pensar, le responde que le den. Buñuel, a la crítica implacable, prefiere las bromas, las contradicciones, las dudas, entregar un retrato humano de los hombres religiosos, que son infantiles, mezquinos, inseguros… Compara la parafernalia católica con la del mundo teatral, con sus mismas inseguridades, egos y miedos.

Otra cosa es la espiritualidad. Buñuel era ateo, pero profundamente espiritual. San Francisco de Sales, en “Introducción a la vida devota” (1608), señalaba que la espiritualidad no está reservada al clero y a los monjes, sino que conviene a toda suerte de vocaciones y de profesiones. La espiritualidad es una fuerza interior que se abre a la realidad para interpretarla y conocerse uno mejor. El término sagrado no tiene nada que ver con lo religioso ni con lo que los curas han hecho de su significado, siempre relacionado con misterios insondables que, inevitablemente, conducen a Dios, y si no conducen es porque no se ha transitado por dichas sendas. La religión, para Buñuel, es un concepto polimorfo. Con Carrière idearon una escena, que no se llegó a rodar, para una de sus películas. Se mandaba escribir su definición en una hoja a dos personas con cierta cultura, se comparaba sus contenidos y comprobaba las diferencias entre ellos. Para algunos ni siquiera es condición indispensable para aceptar la existencia (o no) de Dios. Desgraciadamente, las religiones, en lugar de unir a los seres humanos, los llevan a la desunión, la cual puede explotar en cualquier momento la bomba de la discordia, de la guerra y de la muerte. Cosa que no ocurre con el ateísmo. Sabía muy bien Buñuel que la religión en general, quiero decir todas las religiones, se basan o proceden de un mismo principio: la necesidad de sobrevivir a la muerte, de no desaparecer, de necesitar otra vida tras la desaparición. Para eso se inventan dioses, poderes, esperanzas, mandamientos que cumplir, lo que sea, da igual. En el fondo, por esa razón, todos tienen idéntica mística. Si la religión se transforma en odio hacia otras religiones, como sucedió en el politeísmo romano, o con el cristianismo y hoy con el islamismo, dejan de ser religiones: son consecuencia de una ambición de este modo disfrazada. La cruz, la rueda del budismo o el candelabro de siete brazos judío representan lo mismo, por muchos palos que se dieran unos a otros. Buñuel, si estuviera en el cielo, sería el único ateo en el paraíso.

Las mayores dificultades que puede encontrarse el ser humano para evolucionar proceden del sistema de apriorismos y creencias que derivan de la religión. De hecho, cada persona podría construirse una religión a la medida de sus propios intereses. Las religiones, en lugar de unir a los seres humanos, los dividen. El ateísmo, para Buñuel, ni está por encima ni por debajo de la fe. Al calandino le gustaba decir que era “ateo, gracias a Dios”, aunque el aforismo no fuese suyo, y pensaba que las mayores dificultades que pueden encontrarse en el ser humano para evolucionar, cambiar, transformar, aceptar los nuevos contrastes que ofrece la vida y los descubrimientos de la ciencia, proceden del sistema de a prioris, de creencias que derivan de la religión. Una persona religiosa está menos inclinada al cambio que una que no lo es. Mientras que los científicos discuten sus descubrimientos, sus intuiciones, sus atisbos de verdad, ciertas religiones lo único que hacen es llevar a sus fieles a destrozarse entre sí, a matarse y a anularse como personas. Las leyes de la naturaleza son universales, en cambio las leyes que rigen las religiones no, porque, si no, no andarían en el mundo como andan, tan diferenciadas y tan enfrentadas entre sí. Detrás o delante de cualquier conflicto internacional se esconde, casi siempre, un fundamentalismo religioso. En España, la mayoría de los conflictos han surgido gracias a la intervención del integrismo religioso que representaba la jerarquía eclesiástica.

Las generaciones de los hombres sólo son eslabones de la misma cadena de la vida y de la historia. Y el cristianismo habló a los hombres de que la humanidad entera formaba una irrompible comunidad humana de vivos y muertos. Pero nosotros no queremos saber nada de esos muertos ni de su tiempo, como no sea para montar argumentos de películas, guiones de televisión o parques temáticos, que son los lugares donde ahora acaban los pensamientos más atrevidos y profundos de los hombres, porque ahí generan dineros y negocio. ¿Otra forma de devorarnos los humanos, y no solo simbólicamente? Difícil respuesta.

Aun no siendo creyentes, deberíamos estar agradecidos al cristianismo por haber hecho una invención esencial: la del pecado. Un invento que ha desarrollado el placer, que lo ha refinado y del que los españoles, por haberlo utilizado más, han sabido beneficiarse mejor que otros pueblos. El deseo aumenta cuando además no tenemos que temer ningún castigo durante la vida terrenal, contrariamente a los crímenes ordinarios que nos exponen ante nuestra justicia humana, y que pueden ser perdonados tras un padrenuestro o un avemaría después de la confesión, antes de salir de la iglesia. En “Viridiana”, estrictamente prohibida en la España de la época, había un anuncio en las salas de Perpiñán que decía: “Después de verla necesitarás el auxilio de la confesión”. Siempre pensaba Buñuel que uno se podía librar de su memoria, de sus angustias, de sus pecados. Pero en el fondo nada de ello nos abandona. Somos más efímeros pero también más perennes de lo que pensamos. Lo que nos queda es lo que no nos queda. “Lo contrario de la verdad”, en palabras de Bergamín, “no es la mentira. Lo contrario de la verdad es la razón”.

Dice Carrière que una de las fuentes de ensoñación de Buñuel era “El entierro del conde de Orgaz”, de El Greco. Miraba la obra sin hablar y nada perturbaba su meditación. También le perturbaba “La mujer barbuda”, de Ribera, imagen que creía representar una distorsión de la Sagrada Familia. Hay influencias de Ribera y de este cuadro en una escena de “La Vía Láctea”, cuando la Virgen impide a su hijo afeitarse, aunque él haya preparado ya el jabón y la cuchilla. También le impresionaba “El cardenal Tavera”, esculpido en mármol por Berruguete –al que consideraba un gran artista-, que aparece yacente sobre su tumba, en una postura clásica, ataviado con sus ropajes eclesiásticos. En “Tristana” incluye esta figura, a través del perfil de Catherine Deneuve, en una escena corta, muda y sin sentido, que da un nuevo matiz al misterio: la vida y la muerte, la carne y el mármol, cara a cara. Otro cuadro que le perturbaba fue “El triunfo de la muerte”, de Palacio Valdés, donde la presencia de la muerte, de la descomposición del cuerpo, está más presente incluso que en el cuerpo de mármol del cardenal Tavera, que al parecer Velázquez decía que era imposible mirar sin taparse la nariz. Su artista favorito, en cualquier caso, era Zurbarán y muchas escenas de sus pinturas sirvieron de inspiración para “El fantasma de la libertad”.

Carrière cuenta cómo en 2007, durante el rodaje del documental “El último guión” –realizado por Javier Espada y Gaizka Urresti-, en el que él y Jean-Louis Buñuel intercambian recuerdos, frases, anécdotas, documentos de la época e imágenes de Luis, fueron a comer a la Venta de los Aires en Toledo y vieron que justo ese día estaba cerrado por la repentina defunción del dueño, una escena casi idéntica reflejada en “El discreto encanto de la burguesía”, que hubiera hecho las delicias de Luis Buñuel. O, a la semana siguiente, la noche que murió Pepín Bello, a los ciento dos años, coincidió con el rodaje de otras escenas en la Residencia de Estudiantes. Y esa noche, precisamente, habían dormido allí Carrière y el hijo de Buñuel…

Es un hecho que Lorca, en la Residencia de Estudiantes, le abrió a Luis Buñuel las puertas de la expresión, de la poesía, del teatro, el hombre más sorprendente que conoció jamás, la revelación de su vida. Una época de descubrimientos, de inspiración, de excitaciones, de apertura feliz. Buñuel, en “Ese oscuro objeto del deseo”, hace un guiño a sus años en la residencia cuando el personaje de Fernando Rey le tira a Carole Bouquet un cubo de agua desde un tren, una de las bromas que utilizaba entre sus compañeros y que desembocaba en sonoras blasfemias. Para Buñuel, nadie puede igualar a los españoles a la hora de blasfemar. Un “Me cago en Dios” es la cima inigualable del insulto. Eso si damos por hecho que para cagarse en Dios es necesario que éste exista, de lo contrario el ejercicio es fútil. No puede ser blasfemado todo aquel que lo pretende. El francés, en cambio, no posee palabras impronunciables. Es imposible ser sacrílego en francés. Un día le dijo André Breton a Buñuel que cada día resulta más difícil escandalizarse, que ahora las blasfemias más flagrantes se exponen a la vista de todo el mundo.

A Buñuel le gustaba la España popular por encima de todas las demás. De hecho, el libro que releyó más a menudo y que citaba constantemente era “El lazarillo de Tormes”, el prototipo de novela picaresca. Buñuel era un imitador nato y una de sus imitaciones preferidas era la escena del ciego y el racimo de uvas. En cierto modo, la esencia de “Viridiana” se encontraba en aquel libro. Buñuel cree que el orgullo más intransigente, oculto bajo una apariencia de clarividencia y humildad, representa a la perfección un aspecto del alma española.

Carrière habla de las trampas sutiles de la memoria, de su propia memoria y de la de los demás. Un recuerdo sustituye a otro recuerdo, insensiblemente, como el fondo encadenado del cine.Y acapara la verdad. Los tópicos terminan por constituir una corte mitológica popular muy simplificada que siempre contiene una parte de verdad o, si se prefiere, de realidad. Esa urgente superficialidad elimina toda complejidad molesta, toda oscuridad, todo rastro de contradicción. Todo lo que rodea a Buñuel, tan contradictorio y genial, tiene algo del destino del hombre que es por sí mismo, a fuerza de grandezas y debilidades, como una especie de imagen minúscula de nuestra humanidad. Acaso por ello le interesaba tanto el mundo de los insectos.

Buñuel decía que la inteligencia es fría y se aferra a algo mientras que la imaginación es generosa. Muchos temas y personajes de las películas provenía del azar, de las calles, de los paseantes, de los vendedores, de los turistas. Lo esencial consiste en aprender a mirar, a educar el ojo y escoger. Con la realidad del mundo hay que construir una ficción. No aceptar nunca la vida como es o como se nos presenta. Lo abstracto y lo concreto, lo histórico y lo individual, lo racional y lo físico, lo personal y lo político: falsas disyuntivas desarmadas hábilmente por unos planteamientos imaginativos, minuciosos y eficaces.

“Para matar el recuerdo” es un magnífico libro de memorias, un testimonio privilegiado de una época perdida de la cultura española, el relato de la relación con España de Jean-Claude Carrière. Un libro, en efecto, sobre recuerdos, viajes, estancias, escritores, lecturas, pintores, paisajes y algunos amigos españoles. Al guionista francés le fascina Toledo, Madrid, toda Castilla, Aragón, Andalucía, los acoplamientos de ciertas especies de arácnidos, “El Quijote”, personajes como Jesús Franco o Fernando Trueba (con quien trabaja ahora en el guion de “El artista y la modelo”), los porrones de vino, el jamón de Teruel (o de Extremadura), el sol castellano y el carácter, a la vez vehemente y enigmático, de los españoles. Pero, sobre todo y ante todo, buena parte del libro está dedicada a su fértil colaboración con Luis Buñuel, un excepcional compañero de viaje, que duró quince cortos años. El libro, así, se nos muestra como la vivida y cómplice descripción de su amistad y trabajo, que se cruzó con él cuando contaba treinta y dos años. ¿Qué habría sido de la vida de Carrière si no se hubiera cruzado con el calandino?

“Cuando tienes una edad”, afirma Carrière, “debes empezar a despedirte de los lugares, pero con alegría. Pienso mucho en Luis, y es un placer recordar mis tiempos con él. Me enseñó mitos, me dio consejos, me reveló el carácter español, me contó leyendas, un mundo muy antiguo de supervivientes. Haber trabajado con un hombre así te deja un poso importante en tu trabajo y en tu vida. Aún hoy, cuando tengo que decidir, pienso en qué elegiría Luis en mi lugar. Siempre me contesta, aunque, a veces, me dice que ése es mi problema”. Y añade: “Seguramente no hay una vida después de la muerte, pero fijo que hay una vida antes de la muerte, y hay que construirla tan rica como podamos”.

A mí me da que la mayoría de los estudiosos de la obra (y personalidad) de Luis Buñuel nunca entendieron nada, se quedaron en la superficie del agua, como ese animal malherido cuya suerte está echada en las fauces del cocodrilo. La cultura –la remunerada- es así: recojo a éste y me declaro adalid de su pensamiento. Y los que vengan luego que arreen, que aquí no hay sitio para todos, aunque les desmontes, ay, sus banalidades… Esto lo sabe muy bien Jean-Claude Carrière, y lo demuestra en esta suerte de excelente prolongación de “Mi último suspiro”. Amigo, confidente, buen escritor, mejor persona, el guionista francés nos explica que el de Calanda tenía un ojo especialmente dotado para capturar lo inesperado y lo espontáneo. El otro entendía de encuadre y composición cinematográfica. Cuando los combinaba, alcanzaba resultados simplemente milagrosos. Buñuel no juzgaba a sus personajes. Los consideraba sencillamente seres interesantes, con sus pros y sus contras. En esto se distingue de los demás por dejar que sus películas se expresen por sí mismas. Su obra es suficientemente elocuente para poder prescindir de explicaciones, consignas de lectura y textos biográficos. Sus imágenes –o, mejor, sus imaginaciones- suponen una alegoría sobre la condición humana. Su cine es suficiente, trascendente, único, intransferible, y es absurdo interpretarlo. “La situación es suficiente”, decía Buñuel, “y es inútil interpretarla”.

Para dar continuidad a sus historias, Buñuel se mostraba extremadamente atento al cambio del último plano de una secuencia que debía ser como el último verso de un soneto y el primer plano del siguiente. Esta relación es siempre misteriosa. A veces dos imágenes puestas al lado de la otra se enriquecen, pero a veces se anulan e, incluso, se matan, sin que sea posible saber por qué. Ése era el estilo cinematográfico de Buñuel. Truffaut lo dijo de otra manera: “En sus películas no se sabe muy bien adónde quiere conducirnos, pero, al final, están muy bien construídas”. Kant decía algo parecido: “Conocer las reglas para poder violarlas”. Sí, pero hay que conocerlas. Buñuel conocía hasta la última de las sutilezas del lenguaje fílmico. Había sido asistente, figurante e, incluso, especialista, antes de ser director. En España, antes de la guerra civil, había sido productor delegado, lo que demuestra que sabía cómo había que organizar un rodaje. Había inventado, además, su propio método para establecer un plan de trabajo. Estaba todo en una página que contenía cuanto necesitaba en cada momento del rodaje. Y nadie, salvo él, era capaz de descifrar ese papel. “No sólo hay que rechazar las ideas preconcebidas, sino que además hay que reemplazarlas por una moral personal”. Esta frase la repetía insistentemente y la insertó en un diálogo de “El discreto encanto de la burguesía”.

Español y universal, surrealista y ordenado, burgués y subversivo, rodeado de religión y completamente ateo, maestro en incorporar los vericuetos del subsconciente a un campo de impulsos y reacciones desconocidas, Buñuel construyó su mundo de manera obsesiva, un mundo que tenía que ver con la fantasía y el surrealismo. Admirable por su libertad y por su rebeldía, en cualquier cosa que rodara lo encontrabas a él. Se las arregló para imprimir su sello personal en cada fotograma. Reconocemos a Buñuel en toda su obra y eso, más en un medio como el cine, es una rareza. Y aunque él negase la misma esencia del cine cortándose el ojo en “Un perro andaluz”, en todo lo que filmaba estaba él entero, su personalidad, su ser. ¿Quién puede probarnos que Jesús no fuera gitano, y que bailara? ¿Es triste no tener manías? ¿Qué hay de caprichoso y divertido en un obispo? ¿Se puede leer el Evangelio sin blasfemar? ¿Lo peor de Pablo Casals es que tocase el violonchelo? ¿Hay que dejar de creer en lo que decimos para creerlo verdaderamente? ¿El único mérito consiste en defender las ideas en las que uno no cree? ¿Se puede ser ateo sin creer en Dios? ¿Es Dios una hipótesis innecesaria? ¿Es inteligible o no la fe cristiana en los ámbitos del pensamiento, de la ciencia, de la escuela, de la medicina, de los medios de comunicación, de la política?

De todo esto y de mucho más nos habla Carrière en sus memorias españolas, la verdad vivida, la experiencia directa de aquel tiempo. Los filmes de Buñuel, en último término, son políticos, porque reflexionan sobre el poder y las capacidades de cada uno para poder ejercitarlo. Pensándolo bien, ¿acaso no está Buñuel retratándose un poco a sí mismo a través de sus personajes que, una vez en la cúspide, se ven incapaces de enfrentarse a lo que se esperan de ellos?