Por Javier Úbeda Ibáñez

Pedro Simón es periodista y escritor. Se alzó, como periodista, con el Ortega y Gasset de 2015 y el Premio al Mejor Periodista del Año de la APM en 2016.

Cuenta con dos antologías de reportajes (Siniestro total y Crónicas bárbaras) y una novela, Peligro de derrumbe, además de la que es objeto de esta reseña.

Su título, Los ingratos, está muy convenientemente escogido, aunque no se deduce el motivo de esta elección hasta el final. David, el protagonista, narra en 2020, año que fue propicio para grandes reflexiones, su infancia en un pueblo y su adolescencia en la periferia de Madrid.

La estructura del libro es ciertamente versátil y abarca también diferentes voces. Da comienzo con un preludio en tercera persona, situado en el pueblo en 1961 (David llegará en 1975); continúa con las experiencias del protagonista en el pueblo; fragmentos del cuaderno personal de la protagonista femenina, Emérita; cartas y postales, y el epílogo del propio protagonista escrito en la actualidad. De sumo interés y de insoslayable aroma periodístico son las notas, de distinta longitud, que el autor introduce entre corchetes: con ellas ofrece un retrato de una época más cercano a la crónica de un redactor que a lo expresado como novelista.

El análisis de la obra se inclina más por catalogarla positivamente por varios aspectos: el cuidado del idioma, las logradas descripciones de los ambientes, los personajes bien escogidos (quizá con la excepción del padre, aunque puede ser un contrapunto para desequilibrar la aparente Arcadia) y, sobre todo, por la ternura que Simón ha logrado hacer emanar en ciertos pasajes.

No obstante, los sucesivos cambios de tercio en cuanto a la forma no ayudan a lograr una lectura continua y sosegada. Personalmente, considero que habría resultado mejor prescindir del preludio y de las notas entre paréntesis, que rompen la continuidad del relato; pese a configurar unos apuntes provechosos para cualquiera que desee recordar o conocer aquellos años, opino que la verdadera fuerza de la historia es la que reside en David y en Emérita, por lo que habría optado por relatar lo acontecido en el prefacio de otra forma y no habría contado con esas notas (difícil decisión, supongo, cuando lo cierto es que aportan mucho al contexto y están muy bien logradas, pero escribir no solo es reescribir, sino… prescindir). No puedo tampoco obviar que, posiblemente por ese empeño por hacer encajar tantas piezas distintas, la obra se acelera inexplicablemente desde determinado punto y se da todo por finalizado de manera abrupta.

La novela es emotiva y se lee con agrado y facilidad, no es un texto exigente. Recrea y rememora con corrección una época que muchos recordamos y que otros muchos pueden sentir curiosidad por conocer, ya que refleja cómo era la sociedad española no hace tanto tiempo. No ha faltado quien haya encontrado concomitancias con El camino, de Delibes; si bien puede haber sido una inspiración, diría que ambos autores presentan diferentes objetivos e intenciones en estas dos obras: para Delibes, mostrar el mundo rural, con su crudeza, sí, pero también con su pureza fue su leitmotiv y el vehículo fue Daniel el Mochuelo; Simón se sirve de David (el Currete para Emérita) para tratar no solo ese momento en el que España aspiraba a trasladarse a las ciudades, sino también para honrar, en palabras del propio autor, «a las mujeres, pero no tanto a aquellas urbanas que rompían moldes, sino a todas aquellas que se quedaron atrás y que eran aquellas rurales que se quedaron a barrer los pedazos rotos. Es más, a esa generación catapulta que hizo posible el viaje de las otras. A esas mujeres. A esas que se quedaron en el pueblo».

El argumento es sencillo y sonará cercano a muchos. David llega con sus dos hermanas («nos llevábamos mal como en las familias de bien»), sus padres y su perro a un pequeño pueblo. Su madre será la maestra y residirá allí con ellos mientras el padre vive en Madrid, ya que trabaja allí para una gran empresa automovilística. Superada por la carga propia de la docencia, añadida al cuidado de los niños y la casa más una crisis conyugal, empleará a Emérita, una vecina viuda y sorda cuya principal tarea será estar pendiente del protagonista, que es el más pequeño de los hermanos.

Las relaciones entre los distintos miembros de la familia y vecinos, a su vez, con el mundo rural que los rodea son una parte relevante. Resulta muy fresca la voz del protagonista, a sus ocho años, quien cuenta con inocencia y franqueza cuanto acontece alrededor. Como suele suceder, su joven cabecita se entera de todo lo que los adultos no quieren que sepa y, si no se entera, lo intuye y lo deduce, pues, al final, es una novela que también trata acerca de la pérdida de la inocencia y de ese paso del Rubicón de la edad infantil a la edad adulta.

Según sin parecer, lo más sobresaliente es el texto que se ocupa de la relación entre David y Emérita, no solo porque alcanza las mayores cotas de lirismo y belleza de expresión, llegando a ser muy conmovedor, sino porque participa de esa dualidad que presenta el libro, ese desprenderse de lo antiguo para continuar en pos de lo nuevo.

La dualidad aparece ya en la propia figura de la madre («Mi madre lloraba. La señorita Mercedes sonreía. Donde todo el mundo veía a una mujer, yo veía a dos»).

Poco a poco, el niño empieza a sentir «por la Eme lo mismo que Gregorio decía que sentía por su madre». Cabe decir que, posiblemente, su madre también se sintiera oprimida por esa misma dualidad: o se ocupa eficazmente de sus hijos, o debe permitir que otra mujer la sustituya en sus funciones de madre, dando comienzo a esa pequeña esquizofrenia de la mujer moderna y empoderada que debe renunciar a algo para mantener la cordura. No lo digo yo, sino el propio David: «Me daba lo que mamá no tenía tiempo para darnos. Y también lo que a papá no le daba la gana de darme».

La descripción de la vida de Emérita que ella misma hace es tiernísima y enormemente delicada. Con toda probabilidad, el autor le habrá dedicado mucho tiempo a pulir las palabras de Eme, puesto que no es fácil hallar la voz de una mujer así en unas circunstancias como las relatadas. Destaca en particular todo lo tocante a los hijos, como en extractos como el que sigue: «Toda la vida trabajando la mujer para que le estudiara el hijo. Y lo consigue. Y entonces se va fuera y ya no lo ve casi nunca más», frases que terminan por ser premonitorias cuando la familia abandona el pueblo y deja de ocuparse de ella; en concreto, es David quien más le duele a Emérita: «Ninguna madre está preparada para perder un hijo. Pero lo difícil es tener otro sabiendo una cosa: que vas a perderlo igual».

Y no lloras por Vicente Jesús, ni por Gregorio, ni por Sara, ni por la era a la que no vas a volver, ni por los canarios, ni porque te vayas por fin a la ciudad. Sino porque te dejas a la señora Emérita en el pueblo.

El libro me dejó la sensación de haber querido describir el mundo rural un poco más desapasionada e idealizadamente de lo que viene siendo habitual en los últimos años: en los setenta y en los ochenta, la vida en un pueblo de España seguía siendo muy dura y sacrificada, había muchas privaciones, miseria y ciertas dosis de brutalidad. Así queda expresado en el libro, igual que queda también que la ciudad era un lugar triste, gris, anodino y que podía llegar a ser tan embrutecedor como los pueblos de donde escapaba la gente como objetivo vital, como es ejemplo la propia madre del protagonista, quien va ocupando las plazas de maestra en distintos pueblos «en ese juego de la oca que se traía desde que sacó su plaza de maestra. Un tablero en el que la casilla de salida era la aldea castellana de los cuatro abuelos agricultores y la casilla de llegada era Madrid».

Cuando se llega a las últimas páginas, se entiende que los temas de Los ingratos no son, al final, una dicotomía entre pueblo y ciudad («yo podía ausentarme semidesnudo como Tarzán y volver lleno de barro a la noche casi sin ser visto a una edad en la que, en la ciudad, me contaban mis primos, permanecías bajo libertad vigilada») o tradición y modernidad («veníamos de la calle sin asfaltar y sin semáforos y a la calle asfaltada aspirábamos»), sino el olvido, el agradecimiento (o la falta de él) y la enorme cantidad de ocasiones que perdemos de decirle a los demás «te quiero».

«[Veníamos del silencio.

Íbamos hacia el ruido más absoluto.

Éramos ese viaje de sordos.

Nosotros.

Desmemoriados. Olvidadizos. Amnésicos. Desagradecidos]».

——————

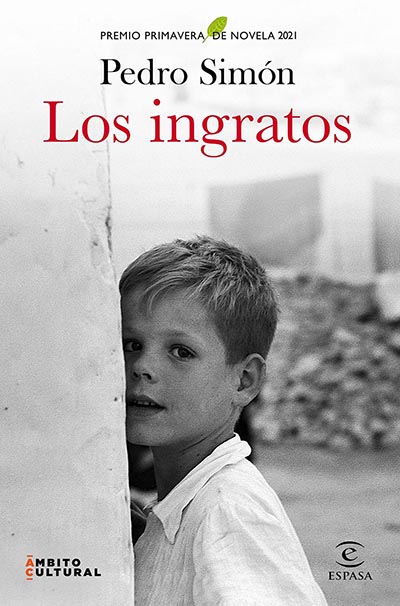

Los ingratos

Pedro Simón (Madrid, 1971)

Barcelona, Espasa, 2021

288 págs.