Los misterios del oscense Javier Tomeo son varios, dignos de un estudio en profundidad, tanto si suceden –supuestamente- en el lejano oeste como en el escenario de la ópera. ¿Conocería Tomeo el cuento de Clarín ‘La reina Margarita’, que aborda un tema parecido al de ‘Los misterios de la ópera’, pero con distinta perspectiva y un final bien diferente?

¿Por qué Tomeo ha sido un autor habitual en los escenarios siendo que no ha escrito propiamente textos teatrales (o sí, pero siempre se resistió a darles una forma convencional y necesitaba, por tanto, del auxilio de un ‘dramaturgo’)? ¿Qué es el extravío del subconsciente? ¿La plena realización personal deriva de la aceptación de la mediocridad? ¿Hacía Tomeo literatura de quiosco? ¿Hay buenas obras literarias en este llamado subgénero?

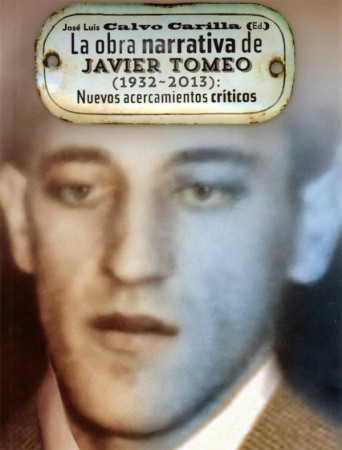

A su muerte, Tomeo deja tres libros inéditos: ‘El hombre bicolor’, ‘El fin de los dinosaurios’ y “La conspiración galáctica: vampiros y alienígenas’. Y ahora acaba de publicarse ‘La obra narrativa de Javier Tomeo (1932-2013): nuevos acercamientos críticos’ (Colección de Letras, 2015), un volumen coordinado por el profesor José Luis Calvo Carilla y dividido en dos bloques, ‘El Tomeo más cercano’ y ‘Estudios críticos’. El primero lo integran Antón Castro (la entrevista), Cristina Grande (la semblanza) e Ismael Grasa (el último suspiro). Los textos del segundo bloque están elaborados por Santos Sanz Villanueva, Domingo Ródenas de Moya, Miguel Serrano Larraz, Fernando Valls, Ramón Acín, Rosa Pellicer, Diana Muela Bermejo, Almudena Vidaurreta Torres, Alfredo Moreno Agudo, Isabel Carabantes y Félix Alcántara Llarenas, quienes diseccionan esas obsesiones ‘tomeanas’ en torno al amor, el sexo, la incomunicación, el egoísmo, la soledad o la muerte, unas miradas transversales que versan sobre sus primeros pasos, su relación con el cine, la erótica de la comunicación o las ilustraciones y dibujos de sus libros, entre otros aspectos más o menos discutibles. Pero uno no tiene tan claro, maldita sea, que este libro marque un antes y un después en el conocimiento del escritor fallecido, ni de la coherencia desde el comienzo hasta el final de su narrativa.

Leyendo el inicio de su novela corta ‘El hombre bicolor’, publicado por Anagrama en 2014, la mente se me fue a ese (sub)género cinematográfico llamado ‘spaghetti western’ en Italia, ‘paella western’ en España o ‘salchicha western’ en Alemania. El llamado, en fin, wéstern europeo. Vean, si no: “El tren atraviesa lentamente el páramo de Resondoff, cruza las ásperas montañas de Jeralpieva, avanza por la comarca pantanosa de Gaggoff y se detiene con un resoplido en la pequeña ciudad gótica de Boronburg, en el extremo norte del reino de Burgundia, próspera en otros tiempos pero que hoy apenas cuenta con dos mil habitantes. Antes de continuar, permítanme que me presente. Me llamo Hermógenes W., he cumplido ya los cuarenta años y tengo los ojos de distinto color. Mi ojo derecho es azul celeste y el otro verde esmeralda”. No en vano, Tomeo empieza con novelitas de quiosco bajo el seudónimo de Franz Keller, le pagan diez o veinte pesetas por título y firma con ese nombre extranjero, porque “de lo contrario, en este país, no te compran”.

Esta literatura, en efecto, publica a partir de los negros años de la posguerra española sus novelas del oeste. También policiacas, de ciencia ficción y románticas. Las mejores –porque hay mucha basura- son, a mi criterio, las del oeste y las de ficción científica. Tiros a manta. Universos desconocidos. Mujeres bellísimas que, a veces, eran buenas (casi siempre) y otras (las menos) calcadas de las malas de las películas. Diálogos rapidísimos que parecen sacados de algunos relatos de Hemingway. Muchos de esos autores luchan a favor de la república en la guerra, sufren cárcel y su talento lo reparten entre los trabajos para comer y escribir por lo menos una de esas novelas de cien páginas a la semana. O cada cinco días. Las editoriales les obligan a cambiar sus nombres porque es muy difícil –dicen- creerse una historia del lejano oeste si la firma Arsenio Olcina Esteve en vez de Arsene Rolcest. O Francisco González Ledesma y no Silver Kane. O Alfonso Arizmendi en vez de Alf Regaldie. O Miguel Oliveros y no Keith Luger. O Pascual Enguídanos en vez de George White. O, claro, Javier Tomeo y no Franz Keller…

Es una época, lo he dicho muchas veces, en la que el objetivo esencial de la novela popular es el entretenimiento, productos que proporcionen evasión. Esta corriente, sin embargo, ha tenido tantas obras maestras, interesantes novelas y morralla –es cierto- como cualquier otro género literario. Y ciertos autores están llenos de valores, sobre todo en cuanto a creación de personajes y sentido del diálogo, que ya quisieran algunos juntaletras que pululan por el universo intelectual, de aquí y de allá. Unos escritores, al fin y al cabo, ignorados, ninguneados, despreciados, que practican una literatura excluida de las librerías y que jamás un manual se ha detenido a explicar que, entre 1950 y 1980, existe toda una generación dedicada en cuerpo y alma (es un decir, las dos cosas se las roban en las editoriales) a nutrir de literatura de masas española (o de donde fuese). Ni siquiera una mención. Ni siquiera las migajas que quedan después de los cenorrios de los premios. Nada por aquí, nada por allá. ¿Por qué a este puñado de escritores se le ha expulsado a patadas de la fiesta?

Faltaría a la justicia si no expresara ante los lectores el asombro que siempre me ha producido esta literatura de quiosco –no toda, claro-, en absoluto un género menor, con personajes llenos de veladuras y matices que conversan como seminaristas provocadores. Un género, en fin, por el que no pasan ni el tiempo ni las modas ni las mezquindades y las exclusiones. Probablemente, diría yo, estos autores son los parias de la función. Cualquiera de estos escribidores a sueldo son mejores, para qué engañarnos, que el sobrevalorado Tomeo, aunque esto es otra historia. Sea como sea, es hora de hacer justicia a una literatura inmensa que casi nadie conoce. Los wésterns europeos que amamos, porque los hay muy buenos –y no es precisamente Sergio Leone uno de ellos-, fueron antes ficciones narrativas que permanecen en la sombra. Casi nadie se fija en ese pequeño rótulo que suele aparecer en todos ellos, con el título de la vieja novela de quiosco y el nombre de quien la ha escrito.

También el auténtico lejano oeste americano ha tenido novelistas de primer orden, escrituras descomunales como la prosa verdaderamente sorprendente de Oakley Hall, una suerte de Henry James con unos sonidos y canciones que no escuchamos pero que llegan al corazón, autor en la sombra de la mítica película ‘El hombre de las pistolas de oro’, ese extraño y atormentado filme de Edward Dmytryk que anticipa la vena abstracta y crepuscular del género, antes una obra de cuestiones morales (o religiosas: la fe, la culpa, la redención) que de acción.

O el nombre de Dorothy Johnson, verdadero catalizador de los clásicos ‘El hombre que mató a Liberty Valance’, ‘El árbol del ahorcado’ o, en menor medida, ‘Un hombre llamado Caballo’, que John Ford, Delmer Daves y Elliot Silverstein levantan, respectivamente, a partir de unos relatos de amor y odio, de acción y violencia, de vida y muerte, de una, en fin, emoción apoyada en la agonía de un mundo crepuscular y la tensión entre realidad y leyenda.

Ahora, más actual que nunca, España está de wéstern. Como esas novelitas de quiosco en las que nos cuentan historias de tipos de pasado misterioso que guían a los colonos en busca de la tierra prometida. O pistoleros en medio de familias que se disputan un territorio. O huidas encarnizadas de unos saqueadores de bancos. O, como en el relato de Tomeo, recaudadores en cualquier ciudad sin nombre. España, digo, está de wéstern. Hace tiempo. Con sus arbustos rodantes en los polígonos industriales desiertos. Con sus duelos al sol en las entrevistas de trabajo. Con sus pianistas a media jornada. Con sus cazarrecompensas del Íbex 35. Con la gente abocada irremediablemente a hacer el indio frente a tanto trampero. De Águila Amarilla o de Nube Roja. De Caballo Loco o de Toro Sentado.

Dicen que ya suena, a lo lejos, un ruido de cascos y un galope providencial, que ahora mismo está doblando la curva del camino el séptimo de caballería de la recuperación que nadie ve, ni intuye, ni cree, que nos van a rescatar a todos a fuego lento. Sucede que, a lo peor, cuando llegue el general Custer, ya es demasiado tarde. Y al entrar tocando la corneta en los miles y miles y miles de hogares que no tienen ni un solo ingreso mensual, comprobamos –como en la batalla de Little Big Horn- que están todos muertos y con las cabelleras arrancadas.

Y ya no les podremos contar a esas vigorosas pero arrancadas cabelleras que el oscense empieza escribiendo baratas novelitas de quiosco y luego le da por leer a Kafka, a Sartre, a Hansum, a Poe, para desmarcarse del realismo y escribir más negro, más sombrío, más misterioso, y acercarse a su dios Buñuel. Tal vez tuvo la culpa la pintura de Goya. Tal vez no. Pero ya poco importa, porque, como decía Talleyrand, “todo lo que es exagerado es insignificante”.