Por Carlos Calvo

De origen árabe, el apellido Saura significa ‘revolución’, una máxima que siempre intenta llevar a su cine el autor de ‘La noche oscura’ (1988): en un mundo frívolo y banal, solo le interesan las historias de personajes exigentes. Ahí está, sin ir más lejos, la figura de un hipnotizado fray Juan de la Cruz, ese excelso místico y poeta al que Carlos Saura limita…

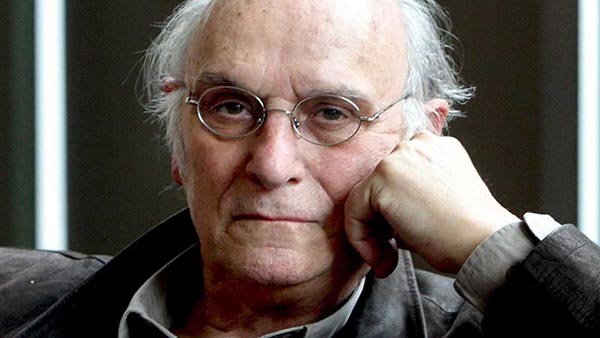

…en un claustrofóbico y mínimo espacio fílmico, pero perfectamente iluminado por Teo Escamilla: “¿Adónde te escondiste / amado, y me dejaste con gemido? / Como el ciervo huiste, habiéndome herido; / salí tras ti clamando y eras ido”. Al cineasta oscense, recientemente fallecido a los noventa y un años, le subyuga esta voz porque sabe que la palabra es la personificación de nuestros deseos más íntimos, tanto intelectuales como sentimentales: “En una noche oscura / con ansias, en amores inflamada, / ¡oh, dichosa ventura! / Salí sin ser notada / estando ya mi casa sosegada”.

Es ‘La noche oscura’, en efecto, una grandiosa y complicada aventura fílmica, de sobria y ascética puesta en escena, que intenta poner en imágenes la vida, pasión y espiritualidad de san Juan de la Cruz durante el encierro y hostigamiento al gran poeta y santo por sus hermanos carmelitas. Obra que trasciende por no dilucidar si estamos ante el hombre, el santo o el poeta (o los tres a la vez) y que se erige en el mejor filme de Saura junto a ‘La caza’ (1965), otro relato austero y seco, denso y turbio, donde el dicho “hombre, lobo del hombre” funciona como alegoría de los tiempos.

Wéstern de pedernal a través de las tensiones, los odios y las envidias de unos amigos que acuden a una finca acotada para cazar, con diversos niveles de lectura entre la metáfora política, la parábola moral o el documental naturalista, ‘La caza’ es un arrebato de mirada, fotografía y carácter de lugar y tiempo, de gran significado y trascendencia. Todo ello deriva un contundente filme, una acertada y punzante parábola, esto es, acerca de la sublevación militar española, un descenso a los infiernos en forma de alegoría sobre la violencia y la animalidad, a la vez fábula y representación realista.

Antes de hacer cine, Saura piensa en diseñar motos y coches y sueña con ser un atleta de los cuatrocientos metros lisos. Como esprínter, confiesa, no tiene futuro; como ingeniero, tampoco. El cine, al parecer, es lo suyo, aunque tarda en darse cuenta. Comienza como fotógrafo, y con diecisiete años, tan temprano, publica en portada de ‘Abc’. Años después, ‘Paris Match’ le hace una oferta, pero se pone a rodar ‘Los golfos’ (1959) y tiene que elegir. Y elige bien, pues con este filme, en Cannes, se codea con Buñuel y Bergman, Fellini y Antonioni, Minnelli y Nicholas Ray. Como ellos, el altoaragonés es una institución del cine europeo, un hombre que siempre va a su aire y se ríe con frecuencia al recordar pasajes de su vida que en un momento no le hicieron tanta gracia.

Su primera infancia transcurre en Cuenca –ciudad a la que dedica en 1958 un mediometraje de corte documental-, en tanto que los años de la guerra civil los pasa en Madrid, Barcelona y Valencia. Como fotógrafo, a finales de los años cuarenta, expone con el grupo de vanguardia ‘Tendencias’, en compañía de los pintores Servando Cabrera, Toby Stubing o su hermano Antonio. Ya en 1953 es admitido en el instituto de investigaciones cinematográficas de Madrid, donde se matricula en la rama de dirección y se diploma tres años después con su práctica fin de carrera titulada ‘La tarde del domingo’.

En esta escuela oficial de cine llega a ser profesor, primero de guion y luego de dirección, tarea que abandona en 1965. Con anterioridad, colabora de asesor técnico con el fotógrafo Leopoldo Pomés en el corto documental ‘Flamenco’ (1955), filmado en dieciséis milímetros y con protagonismo de La Chunga. Trabaja un año después en calidad de ayudante de dirección del zaragozano Eduardo Ducay en el inacabado documental ‘Carta de Sanabria’. Suyo es el argumento de ‘Muere una mujer’ (Mario Camus, 1964) y también es actor en ‘El cochecito’ (Marco Ferreri, 1960) y ‘Nueve cartas a Berta’ (Basilio Martín Patino, 1965).

Mucho se dijo décadas atrás de los contenidos sociopolíticos y de los mensajes más o menos cifrados y simbólicos de sus películas, especialmente durante el franquismo y el periodo de la transición. Títulos como ‘Peppermint frappé’ (1967), ‘Stress es tres, tres’ (1968), ‘La madriguera’ (1969), ‘El jardín de las delicias’ (1970), ‘Ana y los lobos’ (1972), ‘La prima Angélica’ (1973), ‘Cría cuervos’ (1975), ‘Elisa, vida mía’ (1977), ‘Los ojos vendados’ (1978) o ‘Mamá cumple cien años’ (1979) refrendan estas inclinaciones en unos relatos de misterio y sugerencia sobre el amor, el deseo o la muerte. Reflexiones densas y ambiciosas sobre la obsesión y la neurosis, estos filmes introspectivos apuestan por el arriesgado diálogo entre el presente y la memoria, sueño y realidad, en una sociedad clasista y cerrada. Un cine complejo, bergmaniano, de silencios, miradas y temas trascendentes (infancia, familia, universo femenino, claustrofobia), que debe mucho a los impulsos creativos del productor Elías Querejeta.

En cualquier caso, y sin que tales ingredientes consabidos deban ser negados hoy, lo que delata una excepcional filmografía –más su dedicación al ballet y el teatro- es el cultivo incesante y progresivo de una maestría con la luz y los colores, los volúmenes y los espacios, las manchas y las sombras, que Saura –con la colaboración, muchas veces, del gran Vittorio Storaro- desarrolla no solo bajo el condicionado de sus planteamientos estéticos, sino mediante el uso de la técnica y de la tecnología más innovadora en las herramientas propias de su profesión. Como todo artista singular, el oscense tiene su técnica y es un gran técnico, pero también es un gran experimentador de la tecnología, por la que siente un gran interés.

Más allá de sus largometrajes más o menos importantes (‘Deprisa, deprisa’, ‘El Dorado’, ‘¡Ay, Carmela!, ‘Goya en Burdeos’, ‘Yo, don Giovanni’), más o menos fallidos (‘Llanto por un bandido’, ‘Antonieta, ‘Los zancos’, ‘Pajarico’, ‘El séptimo día’) o directamente suicidas (‘Dulces horas’, ‘¡Dispara!’, ‘Taxi’, ‘’Buñuel y la mesa del rey Salomón’), esa experimentación con la luz la lleva a sus últimas consecuencias en sus atípicos musicales, ya desde el deslumbrante ‘Bodas de sangre’ (1980), adaptación a través del ballet de la obra homónima lorquiana. A este siguen ‘Carmen’ (1983), ‘El amor brujo’ (1986), ‘Flamenco’ (1995), ‘Tango’ (1998), ‘Salomé’ (2002), ‘Iberia’ (2005), ‘Fados’ (2007), ‘Flamenco, flamenco’ (2010), ‘Zonda’ (2015), ‘Jota’ (2016) y ‘El rey de todo el mundo’ (2020).

También como realizador de documentales, cortos o largos, se prodiga el cineasta oscense. Ahí están, para corroborarlo, ‘Sinfonía de Aragón’ (2008), ‘Renzo Piano, un arquitecto para Santander’ (2018), ‘Goya tres de mayo’ (2021), ‘Rosa rosae’ (2021) o ‘Las paredes hablan’ (2022). Pero hay, sobre todo y esencialmente, un atípico documental que explica a Carlos Saura pluralmente, y a quien esto escribe le gusta sobremanera. Es un trabajo intimista que abarca la personalidad y la forma de trabajar del director altoaragonés. Un viaje que se sumerge en las diferentes esferas de la vida del cineasta y ahonda en la mente el creador, también en su lado más entrañable y familiar. Lo dirige el navarro Félix Viscarret en 2017, con el título más que revelador de ‘Saura(s)’. Porque, en efecto, en la trayectoria vital del altoaragonés hay muchos ‘sauras’.

Así, los siete hijos del maestro lo entrevistan y hablan con él, de su carrera profesional. Parece que a Saura no le apetece recordar, pero luego se deja. Será porque no tiene tiempo. Pero guarda un montón de cosas. Saura es un archivo, todo un material compilado en cajas. Una persona, se podría decir, que le gusta mucho su trabajo, que se entretiene en soledad, en su taller, paseando, escribiendo, pintando, haciendo fotos. Para sus hijos, su padre es así, tan misántropo. Y le adoran, aunque no estuviese presente, maldita sea, cuando debería haber estado.

Con mucha inteligencia, o acaso con las sugerencias del propio protagonista, Viscarret incide mucho en este aspecto, pero Saura es un hombre profundamente generacional, que no expresa los sentimientos, a lo mejor para no sentirse cursi, como su adorado Luis Buñuel, quien no le dijo nunca un “te quiero” a su mujer Jeanne. Las mujeres de Saura, otro tanto. Y se le ha calificado de frío, distante -“el alemán” le llamaba el calandino-, pero no es del todo cierto. Es, más bien, un guasón, un somarda, un tipo tan culto como disparatado, amable y seductor. Pero su tiempo es innegociable.

En ‘Saura(s)’, los hijos hablan de su padre y este va revisando secuencias míticas de su filmografía en un plató donde las proyecciones, los reflejos y los recuerdos se van entrecruzando de forma casi mágica. Y descubrimos a un ser generoso a sus ochenta y cinco años, siempre atento, que ha tenido que soportar muchas incomprensiones, muchas de ellas en su propia tierra, tan árida como un pueblo abandonado, a la manera de esa aldea perdida del libro de Julio José Ordovás ‘Paraíso Alto’, a la que acuden, desarraigados, los visitantes suicidas.

La cámara de Viscarret persigue al oscense, indaga en su pasado, pero a este le gusta pensar que ese no es él, sino un personaje llamado Carlos Saura, y que todo es mentira. Siempre activo, a nuestro protagonista le pone enfermo cuando la gente, esto es, habla de sentimientos a tumba abierta. No se los cree. Acaso es una falta de respeto a la intimidad. Buñuel puro. Es mejor no contar demasiado. Todo el mundo tiene una vida oculta y en su trabajo de cineasta lo hermoso es partir de cosas de su vida para modificarlas a través de la imaginación.

Viscarret convierte las imágenes en una suerte de juego consentido del gato y el ratón, donde las conversaciones de Saura con sus siete hijos, fruto de cuatro relaciones distintas, y con su mujer, la actriz Eulalia Ramón, ayudan al realizador navarro a lograr su propósito. El documental pone el foco en cómo el cineasta altoaragonés ha compaginado su vocación artística con la familiar, pero no hay nada blanco ni negro. Junto a su prole, Saura desgrana con desgana la vida y obra de un creador febril, que mira siempre hacia el futuro, que huye de la nostalgia y no ve nunca sus películas, salvo cuando no le queda más remedio. Y esto choca con los deseos de Viscarret de escarbar en sus recuerdos. En su caso, la admiración por el trabajo del retratado es incuestionable.

Háganme caso y acérquense a ‘Saura(s)’, un singular y magnético tratamiento de la familia y el paso del tiempo. El mejor homenaje al cineasta fallecido. Un universo fílmico lleno de misterio y hechizo, sentimientos íntimos y juego. El cine como alfabeto, como identidad, pero también como precioso sueño. La noche oscura del alma o la representación como discurso moral.