Por Carlos Calvo

“El arte necesita entablar con su receptor un acuerdo tácito de verosimilitud, sin el cual es inútil esperar alguna emoción derivada del hecho estético”.

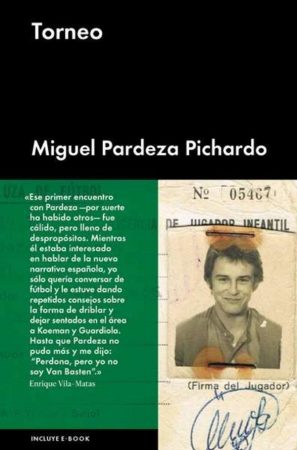

Miguel Pardeza Pichardo (La Palma del Condado, Huelva, 1965) aplaude esta lúcida observación en ‘Torneo’ (Malpaso, 2016), un ensayo de carácter autobiográfico que empieza a escribirlo “para indagar en una etapa corta de mi vida, a raíz de una decepción profesional y a modo de expiación”. Y se deja llevar por los recuerdos, “incluidos los falsos e inventados”.

¿Ha existido alguna vez un recuerdo en estado puro? ¿Falsean la memoria el paso del tiempo y la propia experiencia? A Pardeza, a lo mejor, escribir ‘Torneo’ le ha servido para poder discernir entre su verdadero pasado y las fantasías que ha fabulado su mente, para intentar revivir el tiempo perdido, aunque ello sea una tarea imposible. Escribir es recordar, es descender a las profundidades del interior para sacar a la luz materiales oxidados. Es volver siempre al mismo sitio, volar en círculos e incurrir en una eterna repetición.

En este su primer libro de largo recorrido (recuerden sus reseñas en periódicos, sus artículos en revistas especializadas, sus prólogos a unas personas debidas o su edición de la obra en prosa del gran César González Ruano), el ensayista y exfutbolista (del Madrid, del Zaragoza, del Puebla) recoge, en estas páginas de memorias, fantasías e introspecciones, la historia de un niño andaluz que divisa una quimera y de un hombre que logra alcanzarla. Y la inicia en su preámbulo vital, en sus más recónditos comienzos, cuando, de bebé, la deshidratación lo deja al borde del alero, ante la mirada atónita de sus padres. Unos hechos, claro está, que no llegó a conocer.

A partir de aquí, las semblanzas y los paisajes se van sucediendo, sin someterse, muchas veces, a la tiránica verdad de los hechos: los amigos de la pandilla, el instructor de educación física en el colegio, el encanto de la preliminar incursión en el territorio inexplorado de un cochambroso estadio de fútbol, la inocua vanidad de verse admirado por las compañeras de estudio, la genialidad visionaria e irreducible de un delantero flaco y estilizado llamado Johan Cruyff… Puede que ‘Torneo’ no sea, efectivamente, un relato autobiográfico en sentido estricto, pero resulta imposible desligarlo de la trayectoria de Pardeza.

Es posible, también, que la mayor parte de las cosas ocurran por sí mismas. Esa es la conclusión a la que llegó Michel de Montaigne cuando se encerró a filosofar sobre la vida en el torreón del castillo familiar, en las afueras de Burdeos. A Montaigne se le considera el iniciador del género literario conocido como ensayo, unos textos que destilan determinismo. Algo de esto hay en ‘Torneo’, donde Pardeza recuerda el tránsito de un trozo de su vida y lo escribe como un largo viaje por los tiempos pasados.

Si uno escribe su propia biografía, ¿es siempre una autobiografía o una redundancia llamarla así? Deben leerse todas las biografías, escritas en primera persona o tras investigaciones y confesiones maquilladas por el relator o escribiente, con mucha distancia y prudencia. La mayoría de ellas son justificaciones de comportamientos pasados no demasiado ejemplares. O venganzas, una manera de fusilar en diferido a quienes nos han molestado o hundido en la miseria, pendientes de una absolución suprema. Me gustan las biografías como género de ficción o de autoficción, lo que ustedes convengan aceptarme.

Como la memoria no es, precisamente, una ciencia exacta y los recuerdos se van modificando con el paso del tiempo, de tal manera que lo que hemos vivido se transforma en una impresión, incluso en una emoción, el libro de Miguel Pardeza es una aproximación más o menos real a lo que, esto es, ha vivido. Y parece transmitir una humildad sobre sus recuerdos, con un estilo que parece pedir disculpas por hablar de sí mismo. Doscientas ochenta y cinco páginas para dibujar su infancia y adolescencia, unas impresiones sobre la escuela, la biblioteca, el juego, el satanismo, el deseo y, por supuesto, el fútbol. Transmite, en fin, la huella que le dejó todo ese tránsito, con una voz clara, lejos de toda retórica, y una discutible ausencia de los puntos y aparte.

Afirma Pardeza que la fama lo cambia todo, comenzando por la manera de enfocar las cosas. Puede resultar asfixiante. Incluso a pequeña escala, se tiene la necesidad de privacidad, de pasear sin que nadie te mire. Es peligrosa. Puede obligarte a vivir en una burbuja en cuyas paredes rebotas todo el rato. Y necesitas oxígeno. Por eso, cuando viaja a Nueva York con su mujer, de vacaciones, se siente aliviado. Allá es un perfecto desconocido. O eso cree.

En su intento de salir del vientre de la ballena de papel, evitando el golpe en el pie que le espera paciente en una esquina, Pardeza habla de su pueblo, de su familia, de su infancia, de sus sueños, de esos regresos navideños junto a la chimenea, embriagado por el olor a leña quemada y el sabor de los mojones de perros, los roscos de anís y los guisos de la madre. La madre como una fuerza de atracción que mantiene a toda la familia unida, facilitando una base para la estabilidad sentimental. Y, claro, la echa de menos en las tórridas noches madrileñas, lejos del dulce hogar, durante su primer verano que pasa en la gris y vetusta habitación de una pensión con los inconvenientes derivados de una larga andadura.

También reflexiona Pardeza sobre su condición de niño de la calle, criado en ella, acostumbrado a inclemencias climáticas, invasiones territoriales y esparcimientos salvajes. Y sobre sus incipientes sueños futbolísticos y jugadores de la talla de Arrúa, Platini, Gentile, Conti, Rossi, Rummenige, Grosso, Gento, Stielike, Sotil, Leivinha o Luis Pereira, cuando, de niño, se pasaba todas las vacaciones veraniegas sin otra cosa en la cabeza que la de jugar el torneo de futbito con su equipo del pueblo, para él la actividad más emocionante e intensa del estío. Lo de echarle una mano a su padre en el taller era una obligación más bien desoladora. Sus veranos, por tanto, se sucedían regularmente entre tubos de escape y partidos abrasados por el bochorno de la canícula onubense.

El subgénero de las autobiografías es peligroso. La parte más tediosa de los libros de memorias suele ser el inicio: el relato de sus primeros años, cuando el autor aún no se ha emancipado y depende de sus mayores. Pero Pardeza lo solventa con gran habilidad, resistiéndose a la nostalgia. Y coquetea con los recuerdos en su repaso a ejemplos centrados en la educación y la autoestima, la inexperiencia y la propia moral, donde la proclamación del amor al bien sustituye, en ocasiones, al sentido de la responsabilidad. Como esos titubeos de provinciano asustado ante la inminencia de la transgresión. Es el repertorio de las prohibiciones y los complejos: la renuncia, el aislamiento, la represión.

Con sus vivencias, Miguel Pardeza pondera la duda como ejercicio de reflexión y moderación que lleve al diálogo y se anteponga a la reacción visceral. La reflexión es el estado permanente en el que introduce al lector a través de un ensayo inteligente, de una claridad expositiva y una riqueza de referencias al universo de las artes y las letras. Porque del pensar no se deduce solo la existencia, sino la complejidad del ser pensante, que incluye, esto es, la duda. A menudo, pues, se asoman por estas páginas un libro de Steiner, en el que los recuerdos de la carne poseen su propia retórica –aunque sea proclive al engaño-, o un artículo de Gabriel Muñiz, en relación a los sepultureros, serenos y celadores nocturnos.

O el Sender de ‘Monte Ondina’, que nunca ha dejado de perseguirle, y el Manzi de ‘Orzowei’, con sus noches frías y familias añoradas. O la factoría Marvel, providenciales en su provinciana educación preadolescente –especialmente las historietas de ‘Spiderman’, ‘La Masa’, ‘La Patrulla X’ y ‘Batman’-, y el Salgari de cualquier corsario negro. Como la savia imaginativa de Astérix, según los dibujos de Albert Urdezo y los diálogos de René Goscinny. Para Miguel Pardeza hay tantos motivos para leer como maneras de hacerlo, y llega a la convicción de que, tal vez, la única que merece cierto desvelo es aquella que preserva la inocente mirada de la infancia. Aunque, muchas veces, se mueva con extraña inclinación por los márgenes de la cultura.

Al fin y al cabo, el autor era, en su adolescencia, un aprendiz de futbolista que había crecido jugando en los extremos. Acaso esta circunstancia le haya llevado a pensar si todo esto no estará, de alguna forma, relacionado entre sí, pues del mismo modo que “hay gente que se encuentra cómoda en el centro de la escena, interpretando papeles principales, la hay también que se acomoda mejor en los bordes con interpretaciones secundarias”. Su triunfo en el programa de televisión ‘Torneo’, cuando es proclamado mejor jugador, es determinante para su fichaje por el Real Madrid. La suerte está echada. Luego viene la gloria con el Real Zaragoza. Pero nada cambia en sus intereses librescos, a pesar de que su casa natal fuese un desierto literario, y en la que apenas recuerda ciertos textos de sociedades secretas. O una edición incompleta de ‘Guerra y paz’.

Es en tiempos de mudanza cuando más imprescindible se hace el auxilio de la literatura. La biblioteca, sobre todo en las zonas rurales, es la única salvación, el último cabo para los adolescentes que en aquella época se resistían disconformes a pasar el rato de sus vidas en exclusivo y tosco diálogo con mulas, rastrillos y fardos de paja. Y por eso el autor de ‘Torneo’ lee y lee. Desde el Stevenson del teatro mal dirigido de la vida hasta el Lowell de una felicidad más notarial que peligrosa. Desde el Swift de la sátira feroz de la sociedad y la condición humana, camuflada como un libro de viajes por países pintorescos, hasta el Conrad del Singapur simbólico. Desde el Bruckner de las tentaciones inocentes hasta el Nietzsche de las teorías de la ocultación. Desde el García Martín de las fuerzas incontrolables hasta cualquier Gregorio Salvador que escriba de fútbol y de la vida.

Pardeza recuerda, asimismo, sus años de afición a los libros satánicos –Pompeyo Gener, Denis Rougemont, Otto Rahn, Giovanni Papini, Vicente Risco, Collin de Plancy-, “un desatino más de aquella etapa mía inclinada a los conocimientos ocultistas y estrafalarios”. Pero estas cuestiones pronto emigraron a universos menos diabólicos. Ahí están, para corroborarlo, las lecturas de Bioy Casares y Eugenio Trías, Cortázar y Cioran, Cirlot y Valle-Inclán, Fernando Savater y Milan Kundera, Sartre y Baroja, Poe y Chesterton, Simone de Beauvoir y José Hierro, Álvaro Cunqueiro y Henry James, Juan Benet y Juan Ramón Jiménez. Unos buenos maestros para el aprendizaje de cualquier arte.

El mismo autor de ‘Torneo’ se califica de escéptico y circunspecto, acaso aguafiestas, una forma de ser imbuida por su aburrida voz de la prudencia, entallado en el traje gris del hombre sensato que tanto le gusta. Para él, el triunfo es el logro, no las consecuencias, y el gozo se pierde en subjetividades. También advierte que la felicidad es descuidada, remite a un estado del alma que tiende a la idiotez. Y recuerda aquella España negra en la que el respeto se mezclaba con la culpa y ceremonias de la maldición.

A fin de cuentas, Pardeza reflexiona sobre el dolor y las barbaridades que arruinan el mundo, amortiguados por culpa de la frialdad que crece con la descomposición de la juventud. O, mejor, la generosidad y disposición, que, aun siendo impagables, no pueden durar toda la vida. También de las acciones más liberales que, tarde o temprano, encuentran fecha de caducidad, sobre todo “en aquella España que aún seguía fiel a los óleos solanescos”. Así, el autor construye su memoria, coquetea con ella, y se acuerda de unas cosas y de otras no. Cosas, para qué engañarnos, importantes o menores, buenas o malas. Algunas las tiene almacenadas y otras las tiene olvidadas. Entonces, las reconstruye.

En este sentido, para bien o para mal, la historia de ‘Torneo’ me recuerda la prosa de otro escritor andaluz –y afincado en Zaragoza, con el permiso de Sergio del Molino-: Fernando Jiménez Ocaña. Pero una buena prosa es aquella donde uno puede oír la lluvia. Una página de buena prosa es el diálogo más serio que pueden llegar a tener las personas informadas e inteligentes, a la hora de mantener ardiendo pacíficamente los fuegos de este planeta. Habría que evocar a Cocteau para definir el oficio de escritor: “La literatura es una forma de la memoria que no recordamos”. Pardeza lo intenta. A veces, acierta. Otras, no. Como un vaivén entre las unas y las otras.

Y habla de sus colaboraciones en revistas o periódicos varios, acaso avergonzándose de sus pretensiones literarias o filosóficas. El tiempo, viene a decir, calma el apetito mal entendido y lo reconduce hacia unos parámetros más ajustados, más limpios, menos rimbombantes. La libertad, en suma, libera los miedos y el tormento, la hiriente castración sicológica, aunque, ay, pueda ser demasiado tarde. La libertad, no hace falta decirlo, es un lujo que no todo el mundo puede permitirse. La capacidad de elegir es lo que más nos diferencia de los animales, a los que, por otro lado, tanto tenemos que envidiar.

Quien espera mucho de los hombres y las cosas se expone al dolor del desengaño y al martirio de lo irrealizable. Y Pardeza, en estas, aprendió a contestar, a protestar y a mostrar su disconformidad cuando algo no le gustaba o le desagradaba. Aquello representaba un paso que le tenía desconcertado, pero de lo que disfrutaba como nunca. Decir no, por fin, era factible. La posibilidad de vivir exonerado de prejuicios. Al carajo con la opinión ajena. Como las objeciones de su madre, si entendemos que las mujeres acostumbran a tenerlas. Y es que el hombre teme irracionalmente aquello que no conoce o no puede controlar o encuadrar en sus esquemas intelectuales, morales y sociales. Pardeza, de eso se trata, evoca sus temores. Sus miedos fisiológicos, no nos engañemos, tampoco eran menores que los morales ni estos más nocivos que los sicológicos.

La literatura le apartaba de ciertos temas y enfoques trillados del fútbol y, todavía mejor, ofició de crítico feroz de los mismos cuando la banalidad alcanzaba cotas indigeribles. Leer supuso un alivio impagable, pero, al mismo tiempo, uno de los motivos de su exilio interior. Ya lo decía el filósofo estoico Epicteto: “No dependas nunca de la admiración de los demás. No tiene ningún valor. El mérito personal no puede proceder de una fuente externa. No lo encontrarás en las relaciones personales ni en la estima de los demás”.

Su afición a los libros se vuelve jactanciosa, incluso contra la suspicacia de algún entrenador. Como decía más arriba, los de ciencias ocultas y la teosofía fueron, en una época, su perdición. Tan es así que dedica unas cuantas tardes y noches a redactar un trabajo que el profesor Javier Barreiro publica en ‘El Bosque’, esa “bonita revista desaparecida antes de alcanzar la mayoría de edad”. Pero ese sarampión, por el amor de dios, se le pasa pronto.

Dice Pardeza que en la deprimente residencia de la capital del reino no se hablaba de otra cosa que de fútbol y de tetas. Pero, maldita sea, había que remediar eso, y también la soledad y el desamparo de vivir en una ciudad inmensa, en una casa en las antípodas del hogar, a tantos kilómetros de la familia, sin saber siquiera cómo se hacía transbordo en el metro, cuáles eran los recorridos de los autobuses y, lo peor, si toda aquella mundana abnegación, que alcanzaba a los seres queridos, merecía la pena. Una orfandad familiar que paliaba con lecturas y más lecturas, pese a los pocos vatios de las bombillas de ese decadente hostal para jóvenes jugadores, de principios del siglo veinte, en pleno barrio de Las Letras.

Todos, en efecto, jóvenes futbolistas de provincias, entre los catorce años y los dieciocho, que venían a conquistar el Santiago Bernabéu con muchas espinillas y acentos andaluces y gallegos y murcianos. En aquella vida entregada a una causa incierta se peleaba el autor de ‘Torneo’ en plena desventaja con los chicos que vivían con sus familiares en Madrid o alrededores. Y muchos de ellos, foráneos o no, parecían vaciar el cenicero solo para hacer sitio a la ceniza de antes cuando estaba de vuelta. “Es lo mismo de ayer, aquello tan cargante”, escribió Cavafis mirando, ya cansado, el mar de Alejandría.

El fútbol se desarrolla en un espacio tan amplio y con tantos actores que es complicado predecir algo. Pero responde a unos patrones. El autor de ‘Torneo’ lo sabe y expone sus pensamientos, compromisos y sentimientos, siempre desde una niñez y una adolescencia que le sirven de aprendizaje ineludible. Porque, por decirlo con el Kerouac de ‘On the road’, independientemente de cómo se viaje, de los atajos que se tomen, del cumplimiento o no de las expectativas, uno siempre acaba aprendiendo algo”.

Uno se da cuenta, después de una lectura como la de ‘Torneo’, de que no puede perder el tiempo con escritos banales aunque estén de moda, que es necesario acercarse a la sabiduría de los hombres y mujeres que, con sencillez y prudencia, con modestia y consideración, escriben para acercarse a los demás. Hay en Miguel Pardeza un gran sentido de lo que es importante en la vida. O, al menos, en la suya y su contorno. Lo expresa muy bien el propio autor, aunque lo haga sin puntos y aparte: “Nunca he sido amigo de venganzas ni de ajustes de cuentas. Sería para mí un fracaso que se leyera esta obra como nacida del resquemor, que, por lo demás, me es bastante ajeno. Hay anécdotas y reflexiones teñidas de cierta amargura, pero ello tiene que ver con mi forma de mirar la vida en general que con la que me deparó mi actividad profesional. Todo lo que he sido y soy se lo debo al fútbol. Mi agradecimiento a él es innegociable”.

La biografía no es otra cosa que una reconstrucción ficcionada de unos acontecimientos que sucedieron sin voluntad ni orden. Transcurren los hechos como por una suerte de ley de la gravedad narrativa. Contar en primera o tercera persona los recuerdos es una manera de definirse, reconocerse y exponerse. El currículum es un sucedáneo convertido en un género gracias a los programas de autoedición. Un autor omnisciente procede a impregnar a todos los personajes de su mirada, su punto de vista, sus vivencias y experiencias, y con ellas crea una ilusión, una ficción, que intenta remediar, antes de Freud y Lacan, los actos fallidos que los convierte de forma artística en fugas dramatúrgicas o cambios de eje narrativos.

Un buen escritor, no hace falta decirlo, no es experto en nada sino en sí mismo, por eso solo escribe sobre sus recuerdos, aunque, no nos engañemos, los recuerdos puros no existen. Pero eso carece de importancia porque da igual que las representaciones de la mente se ajusten o no a lo que ha sucedido, que es irrecuperable e incognoscible. El autor de ‘Torneo’, decía más arriba, escribe para intentar revivir el tiempo perdido, aunque ello sea una tarea imposible. Escribir es recordar, es descender a las profundidades del interior para sacar a la luz materiales oxidados. Es volver siempre al mismo sitio, volar en círculos e incurrir en una eterna repetición.

Miguel Pardeza, en última instancia, hurga en la memoria y la biografía sin necesidad de justificarse. Vive la ficción sin reproches. De hecho, al día siguiente de presentar estas memorias, el autor de ‘Torneo’ entraba en una librería a pedir un volumen que jamás se había publicado. Cuando abres cualquier libro, a ser posible publicado, estás mirando al escritor. En cierta manera, te conviertes en él. Y, en cierta manera también, te descubres a ti mismo.