Por Carlos Calvo

Fotos: Ana Bailera

No se trata solo de mezclar bustos parlantes, voces en off e imágenes de archivo. Un documental es una cosa mucho más ardua, por lo general vapuleado por sus artífices, que realizan, ay, meros reportajes televisivos, del todo convencionales.

He aquí unos cuantos trabajos de reciente producción que, de una u otra forma, mejores o peores, con más o menos magia, tienen que ver con esta tierra nuestra y dignifican un género, esto es, muchas veces maltratado, a pesar de sus enormes posibilidades.

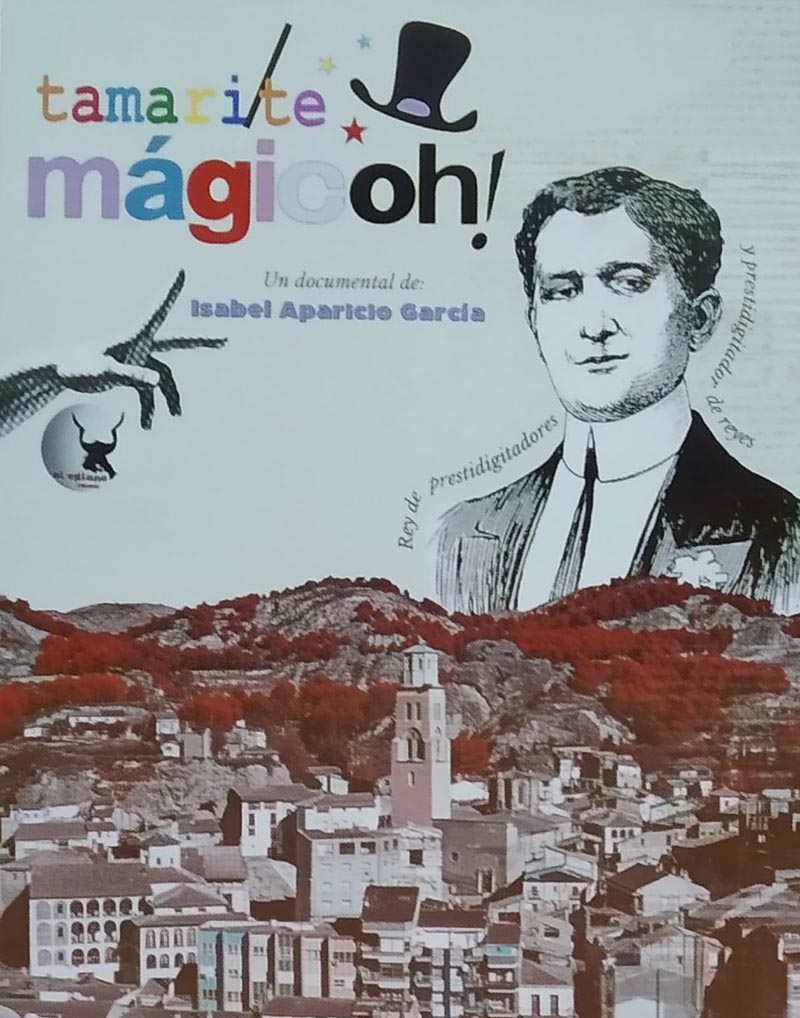

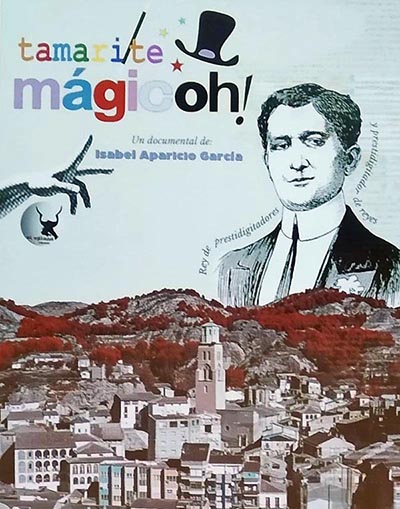

Para empezar, ‘Tamarite MágicOh!’ es un documental sobre la historia de José Florences Gili, un mago nacido (o aparecido) en Tamarite de Litera en 1872 que recorrió los mejores teatros del mundo, de Francia a Nueva York, siempre junto a Selika, su esposa y pareja artística, y que creó en 1943 la Sociedad Española de Ilusionismo. Según una idea del mago Néstor Aznar, la cineasta e investigadora zaragozana Isabel Aparicio (‘Circus across borders’, ‘Ver el mundo de otra manera’) dirige este trabajo, que producen su hermano Jorge y su padre Manuel (El Villano Films), para poner en valor al colectivo Pro-Tamarite y dar a conocer el encuentro nacional de magos que se celebra desde hace cinco lustros en ese municipio oscense, en un rodaje que recorre igualmente las tres provincias aragonesas.

A lo largo de ‘Tamarite MágicOh!’ hay entrevistas a los miembros de la asociación que organiza el festival de manera altruista, así como al alcalde de la localidad literana que vio nacer a la criatura o las impresiones de la alcaldesa en curso, Sandra González. El documental combina igualmente la ficción con los testimonios históricos de los artistas (Ismael Civiac, Jordi Caps, Anthony Blake, Javi el Mago), quienes reflejan cómo conocieron el encuentro literano o cuántos años llevan participando en él, todo ello rematado en una suerte de alegoría de lo que podría haber sido una representación del famoso ilusionista de finales del siglo diecinueve y principios del veinte en su punto álgido, en especial por uno de sus trucos más aplaudidos en el que era capaz de hacer aparecer (y desaparecer) cientos de cigarrillos encendidos. Atención a la música del compositor Jesús Aparicio Rodríguez, tío de la realizadora, que abre y cierra el documental, en un mágico juego circular.

‘Ullate, la danza de la vida’ es un documental dirigido por la zaragozana Elena Cid (‘Trasmoz, leyendas del Moncayo’, ‘Bécquer y las brujas’) que hace un repaso, con un objetivo educativo y divulgativo, por la vida de Víctor Ullate. A través de su propio testimonio y de la voz de sus familiares y de diferentes rostros ligados al mundo de la danza (Lola de Ávila, Nacho Duato, Lucía Lacarra, Mónica Cruz, Joaquín de Luz, Carmen Roche, Yolanda Correa, José Manuel Garrido e Iana Salenko, entre otros), se muestra la trayectoria del bailarín y coreógrafo zaragozano. Con el fondo de los teatros Principal de Zaragoza y la Zarzuela de Madrid, la Biblioteca Nacional, el antiguo estudio de danza de Antonio el Bailarín, el museo Thyssen-Bornemisza o las localidades de Borja y Canfranc, el documental también sigue la estela del director de ballet Maurice Béjart en Bruselas, con quien se formaron bailarines tan importantes como Rudolph Nureyev, Mihail Barishnikov o el propio Ullate.

Dirigido conjuntamente por Carmen Castán, Gonzalo García, Javier Moreno y Arancha Vega, ‘Cuando el mundo cambia’ aborda, a partir de una decena de entrevistas a personas nacidas y criadas en el valle de Benasque, los cambios sufridos en la vida agrícola y ganadera desde mediados del siglo veinte hasta la actualidad, poniendo el contrapunto tres jóvenes ganaderos. El punto de partida de este trabajo es la exposición ribagorzana ‘Del arado al tractor’, donde se recoge la historia de una generación que vive en primera persona la mecanización, pasando del arado tirado por bueyes, vacas o mulos a los tractores. Un documental grabado en patués, la lengua que utilizan estas personas de ochenta y noventa años, y con subtítulos en castellano.

Otro documental que trata el tema de la agricultura, desde otra perspectiva, es ‘Revivir el campo’, realizado por el biólogo Diego García-Vega, autor de otro trabajo anterior titulado ‘Zero Waste Chef’. Este trabajo busca puntos de encuentro entre la agricultura y la emergencia climática, y expone las historias de agricultores que han encontrado en la biodiversidad una perspectiva de futuro para sus explotaciones. Entre las mismas, se encuentra la del cerealista turolense Marcos Garcés, quien sostiene en sus campos de Bañón que el tránsito hacia la agroecología puede ser sostenible desde el punto de vista económico, además de dar respuesta a la normativa medioambiental. También aparecen Antonio Ruiz, Carlos Álvarez y Miguel Ángel Gómez, quienes cuentan -desde Ejea de los Caballeros, Tudela y Ferreira- cómo han impulsado soluciones innovadoras para dar respuesta a las necesidades derivadas del cambio climático. ¿Cómo se articulan rentabilidad y sostenibilidad? ¿Qué futuro le espera a la agricultura si seguimos por el camino actual?

En esta misma línea, ‘Vidas irrenovables’ plantea la tesis de que el desarrollo de las energías renovables se está abordando de una manera que, en lugar de obtener una ventaja al sustituir a la fuentes energéticas basadas en los combustibles fósiles, se está degradando todavía más el ecosistema, se fomenta la desigualdad social y se pone en grave peligro la supervivencia del mundo rural. Dirigido por Francisco Vaquero (‘Balada para Tete’), este trabajo no acepta la implantación de las renovables a cualquier precio, cuando estas interrumpen sin planificación ni una gestión saludable y sostenible. Está protagonizado por cincuenta personas de diversos puntos de la España rural, con gran incidencia en la provincia de Teruel. Algunos científicos aportan su visión sobre el problema.

Con partes de animación, ‘Una estrella fugaz’ es un documental dirigido al alimón por los catalanes Arturo Méndiz, cuyos orígenes maternos son barbastrenses, e Ignasi Guerrero, quien perdió a su hijo con tan solo cuatro meses de vida. El documento surge cuando este padre coraje trabajó como director de fotografía en el cortometraje de Méndiz ‘El lápiz, la nieve y la hierba’, una reflexión sobre la escuela unitaria de algunos pueblos del Pirineo altoaragonés. El duelo por un hijo es tan tabú que ni siquiera tiene un nombre, como sí tienen las viudas que pierden a sus maridos. El oscense Juanjo Javierre es el supervisor musical de este largometraje, cuya banda sonora la firman los mexicanos Alexander Acha y Pablo Delgado.

‘Caso’ es una serie documental dirigida por José Ángel Montiel, con producción ejecutiva a cargo de Teresa Latorre, que se detiene en sucesos que tuvieron lugar en distintas ciudades españolas, entre finales del siglo veinte y principios del veintiuno. Los periodistas Carlos Quílez, Cruz Morcillo y Bea Osa nos presentan los diversos episodios y son los hilos conductores de cada historia real que se aborda, con imágenes y vídeos de la época, testimonios de los testigos y recreaciones fieles al relato. En el primer capítulo nos encontramos en 1992, cuando se produce el asesinato de una joven en el garaje de su casa en Zaragoza. Durante años, la policía trata de cercar a los sospechosos, pero la falta de pruebas llevará el caso a un callejón sin salida. Dos décadas después, un juez dispuesto a resolver el crimen descubre que podría estar conectado con otro asesinato que se perpetró en la misma Zaragoza tan solo mes y medio después. Y surgirá la hipótesis, cuando pruebe que se trata del mismo autor, de un asesino en serie, directamente relacionado con la base militar norteamericana.

‘Pax avant’, en traducción ‘Paz en adelante’, es un documental dirigido por el almuniense Domingo Moreno (‘El baile del gato’, ‘La comparsa recuperada’, ‘Pastores en la niebla’, ‘Imaginería festiva en Aragón’, ‘La montaña enmascarada’) que narra la labor conciliadora de los ansotanos en el tratado de paz más antiguo que sigue en vigor en Europa, el llamado ‘Tributo de las tres vacas’, y que tiene su origen en una sentencia de ansotana datada en 1375. El trabajo analiza este tratado entre los valles de Roncal (Navarra) y Baretous (Francia), ambos situados en el Pirineo, que se renueva cada año. Y subraya el papel de los antiguos ansotanos como mediadores en este conflicto pastoril transpirenaico, poniendo fin a una contienda entre valles que llegó a saldarse con sangre. Este tratado establecido hace siete siglos se creó para poner fin a las tensiones que existían entre Roncal y Baretous por la explotación de los recursos. El nombre del tributo viene porque Baretous debía entregar tres vacas a Roncal cada año. El lugar elegido para firmar este acuerdo fue la Piedra de San Martín en Isaba, lugar en el que anualmente se renueva el tratado por parte de los alcaldes de ambos valles.

Así, el propósito del realizador zaragozano es poner en valor la comunicación que ha habido entre estos dos valles a lo largo de los siglos. Para conseguir esto, Moreno ha estudiado los últimos sesenta años para ver qué ha cambiado en la renovación anual del tratado después de la transformación que ha sufrido el mundo rural y qué expectativas tienen para el futuro. Para conseguir mostrar el paso del tiempo, el cineasta ha utilizado imágenes de archivo y testimonio de pastores, artesanos o contrabandistas que, a lo largo de los años, se han ido trasladando de un lado al otro de la frontera. También se centra en ‘las golondrinas’, mujeres de los valles de Ansó y Roncal que, en octubre, cruzaban las montañas a pie para trabajar en la fábrica de alpargatas de Maulcón y no volvían hasta la primavera. En realidad, los verdaderos protagonistas acaban siendo los habitantes actuales de las montañas, personas que dedican su vida a ser pastores, escritores o estudiosos del lugar. Y a potenciar el turismo rural.

‘Flores bajo el cielo’ es un documental de animación sobre derechos humanos que dirige el serrablés Marco Potyomkin (‘En la misma tierra’). A través de una fotografía que alterna el blanco y negro y el color, este trabajo, producido por Sarrio Rojo Films, recoge la memoria individual e histórica de mujeres anónimas, sus recuerdos invisibles de la guerra civil y la dictadura franquista y de una España áspera, real y oculta. Son mujeres reales, aunque desconocidas, que ponen voz a una historia colectiva. Rosa García Alcón y Ángela Gutiérrez son dos de sus protagonistas.

Dirigido por la zaragozana Blanca Torres (recuerden ‘Análisis de sangre azul’, junto con Gabriel Velázquez), ‘Marisol, llámame Pepa’ gira en torno a la artista malagueña de la canción y el cine, el retrato de un viaje hacia la libertad personal, con intervenciones de Cristina Almeida, Luis García Gil, Fernando Méndez Leite, Esperanza Aguirre, Nines González, Nativel Preciado, Enrique Cerezo, Cristina Hoyos, Aintzane Rincón, Milena Cervantes, Elvira Lindo, Marta Sanz, César Lucas o Vicky Flores, hermana de Pepa. Un retrato admirado pero desapasionado de una niña prodigio, rubia y de ojos azules, de apenas once años, que es, sin quererlo, símbolo del franquismo (el zaragozano Fernando Palacios la dirige en dos películas, ‘Marisol rumbo a Río’ y ‘Búsqueme a esa chica’), y luego, ya convertida en mujer, símbolo de la Transición, de los primeros años de la democracia y de su compromiso político en el comunismo. Y que se retira de la vida pública en 1985, en un voluntario y prolongado anonimato, un “caso cerrado” justo cuando encuentra la madurez artística. De ‘Tómbola’ a ‘Los días del pasado’ o la serie ‘Mariana Pineda’.

‘Waldo’ es un documental que reconstruye la vida del pianista, compositor vanguardista, director de orquesta y productor Waldo de los Ríos, quien se quita la vida al apretar el gatillo de una escopeta en 1977, a los cuarenta y dos años, perseguido por los demonios de una homosexualidad oculta. Y lo planifica como una película, con fotografías de su amante en el pecho, un amor no correspondido, mientras escucha a su madre en una cinta y grabando su muerte. Bonaerense de nacimiento, es una de las figuras más relevantes de la música melódica de las décadas de 1960 y 1970, y logra el mayor de los éxitos para Miguel Ríos con la adaptación del ‘Himno a la alegría’, a partir del cuarto movimiento de la ‘Novena Sinfonía’ de Beethoven, con letra de Amado Regueiro. El propio Ríos junto a Raphael, Jeanette y Karina intervienen, solo con la voz, en este trabajo que muestra el contraste entre la cara pública y la privada del personaje.

Autor de la mítica banda sonora de la serie televisiva ‘Curro Jiménez’, Waldo de los Ríos también pone su trabajo para el cine en casi una veintena de películas, trabajando con realizadores como Pedro Lazaga, Chicho Ibáñez Serrador, Hugo Fregonese, Antonio del Amo, Eugenio Martín, Vicente Escrivá, Robert Parrish, Juan Antonio Bardem, Roberto Gavaldón, Francisco Rovira Beleta, Pedro Masó o Fernando Palacios, para quien pone la música en su último filme, ‘Whisky y vodka’, con el protagonismo de las hermanas zaragozanas Pili y Mili, la una en la piel de una americana y la otra haciendo de rusa, en otra mirada complaciente del franquismo.

A Waldo de los Ríos lo requiere hasta el mismísimo Stanley Kubrick para ‘La naranja mecánica’, pero desestima el ofrecimiento por problemas con la agenda. Y es que extranjeros de prestigio lo reclaman mientras que en España lo ningunean, considerándole menor, un quiero y no puedo. Dirigen al alimón Charlie Arnaiz y Alberto Ortega, autores también de ‘Un país en Labordeta’, a partir de grabaciones caseras, cintas de audio y fotografías del archivo personal del protagonista, y de la biografía que le dedica el escritor Miguel Fernández, ‘Desafiando al olvido’.

‘Constelación Portabella’ es un elaborado documental dirigido por el italiano Claudio Zulian (‘Born’, ‘No nacimos refugiados’) en torno al gran Pere Portabella, creador libre, natural de Figueres, que navega entre la vanguardia artística y el cine. El trabajo habla de sus referencias cinematográficas (Luis Buñuel, Orson Welles, Murnau, Dreyer, Antonioni, Resnais…), de sus tres primeras películas como productor –‘Los golfos’, de Carlos Saura; ‘El cochecito’, de Marco Ferreri, y ‘Viridiana’, del maestro calandino- y de su trayectoria en general, tan diversa como excéntrica, siempre atenta a lo que sucede a su alrededor, desde la poesía –sus colaboraciones con Joan Brossa- a la política –es senador y diputado en el Parlament-. Es precisamente el escándalo de ‘Viridiana’, tras su triunfo en Cannes, lo que interrumpe la carrera del catalán como productor. Y cuando empieza a dirigir lo hace desde las propuestas del arte contemporáneo y de los artistas plásticos (Antonio Saura, Chillida, Miró, Tapies) para componer un cine abierto a lo que propone este tipo de disciplina. Produce el documental Luis Miñarro y por las imágenes aparecen Esteve Riambau, Jonathan Rosenbaum, Manuel Borja-Villel o Luis Enrique Parés.

Es precisamente el madrileño Parés, teórico y divulgador de cine, el director de otro estimulante documental, ‘La primera mirada’. De la mano de las voces de Pedro Casablanc y Aitana Sánchez-Gijón, nos sumerge de lleno en las primeras prácticas del Instituto de Investigaciones Cinematográficas, del que saldrían nombres ilustres del cine español como Luis García Berlanga, Juan Antonio Bardem, Mario Camus, Basilio Martín Patino, Antonio Mercero, Jesús Franco, Víctor Erice o los aragoneses José Luis Borau y Carlos Saura. El documental sigue los pasos de estos cineastas, con sus prácticas de fin de curso, y habla también de los que luego no tuvieron apenas carrera, como el caso de Héctor Sevillano (y su corto ‘El cuartelazo’) o de José María Arzuga (‘El solar’). Un trabajo exquisito, realizado con sensibilidad y poesía.