Por Javier Barreiro

Durante los años que el título recoge se desarrolló la actividad pública del Grupo Forma. Sus componentes pertenecían a una juventud activa, consciente de que la España que le tocó en suerte no era la que le correspondía pero…

…que no olvidó cuáles eran sus condicionamientos sociales, los de su formación, el botijero contexto que desentrañaron sus ojos infantiles y adolescentes, lo que por entonces empezó a llamarse «educación sentimental», fórmula que desde Flaubert recorrió un largo camino, con calas literarias en Gil de Biedma, Vázquez Montalbán, Gimferrer y otros cultos de manual, hasta llegar, por las calendas de las que hablamos, al periodismo cotidiano.

Si en los años sesenta España pasó de la sociedad rural a la urbana, en los setenta se importaron las formas y actitudes que habían hecho furor en el mundo anglosajón principalmente a través de los Beatles, la revolución pop y mayo del 68. Unos años antes de la muerte del Caudillo, comenzó a respirarse la libertad efectiva, tanto más violentamente por cuanto las leyes no la permitían en lo formal. En la pretransición y en la transición una especie de frenesí libertario y creativo acometió al país. El consumismo, el 23-F, la movida, vendedores de humo como Ramoncín, por citar uno entre mil, acabaron con él, como la LOGSE acabó con la juventud lectora, inconformista e ilustrada.

Supervivían aún en los años setenta todas las mugres del negro franquismo: confidentes de la policía; chicas con faja; miedo en la gente mayor; inconsistencia en la gente joven; prepotencia del poderoso con el inferior; una televisión española en la que seres como Jesús Suevos, Emilio Romero o Gabriel Elorriaga amenazaban sin tapujos -como amenazaban los propios conductores de los telediarios- a quienes se salieran de la vía ordenada; censura en los libros, en la prensa y en los discos; curas preconciliares y curas rijosos, unos con varones y otros con hembras; policías en estricta conexión con las bandas fascistas, que entonces se congregaban fundamentalmente bajo el marbete de Guerrilleros de Cristo Rey…

La pena de muerte campaba por sus respetos y unos días después de que Arias Navarro se descolgase con una matizadísima voluntad aperturista que se denominó «espíritu del 12 de febrero», el anarquista Puig Antich era ejecutado sin que se armase demasiado revuelo. Sin embargo, para muchos jóvenes todo había cambiado. Se atacaba cualquier tipo de autoridad; la militancia antifranquista se había extendido a través de las numerosas asociaciones clandestinas y, sobre todo, fuera de ellas; la religión no existía, ni siquiera como obligación de ser anticlerical; las mujeres comenzaban a acceder a la píldora y el amor libre iba entrando con celérica alegría; los comportamientos de poder en la vida cotidiana iban perdiendo sus feudos y tenían que recoger velas a cada paso; revistas como Cuadernos para el diálogo, Triunfo, Cambio 16 y muchas otras apostaban sin reservas por la libertad. Era posible ya, aunque con algún esfuerzo, acceder a los libros prohibidos y la prensa clandestina circulaba también sin demasiados problemas. Una caterva de curas progres trabajaba por la emancipación de los menos afortunados. Algunos militares, policías y miembros del sindicato vertical empezaban a olisquear que había que dar la vuelta al forro y expresaban sus primeras objeciones al sistema. Por primera vez un miembro tan significado del gobierno como su presidente era eliminado por una banda organizada.

La noticia se hizo pública la tarde del 20 de diciembre de 1973, varias horas después de haberse producido. Cuando al mediodía llegué a casa ningún medio de comunicación la había dado. Sin embargo mi madre, con notable preocupación, me confió: «Ha llamado tu tío A. (alto cargo bancario) y ha dicho que no salgamos, que ha pasado algo muy gordo». Con lo que me fui a Bohemio 2 en la convicción de que eso tan gordo tenía que ser bueno y convenía remojarlo. Me encontré con que allí ya se sabía y el jolgorio era general.

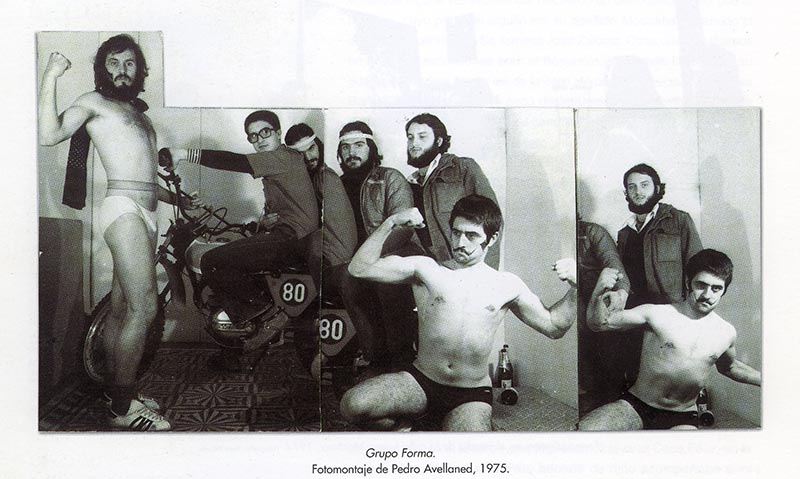

En ese establecimiento, que sucedió al primer Bohemio, había conocido a los componentes del Grupo Forma. El anterior, ubicado en la calle de Moncasi, fue el primer bar moderno que se abrió en Zaragoza. La concurrencia se sentaba en el suelo, a veces se fumaba hierba a escondidas de los dueños, se ponían discos, cosa que entonces no sucedía en ningún otro local de Zaragoza, y se celebraban exposiciones y recitales de gente joven y tirando a pirata. He de confesar que allí me dieron el único premio amañado que he obtenido. Se creó un certamen poético y hubo acuerdo entre los convocantes de concedérmelo y gastarnos el importe en copas, como así fue. Modestamente, debo reconocer que el poema era bastante bruto pero no estaba mal. Su título era «Cierto olor a chumino», parodiando la funesta obra de Martín Vigil. Otro episodio chusco: tras exponer sus cuadros Ángel y Vicente Pascual, que aún no se habían constituido en Hermandad Pictórica Aragonesa pero que ya cultivaban el que fue su estilo característico entre hippy y naïf, y una vez descolgados de las paredes, la limpiadora los vio en el suelo y los arrojó a la basura sin que sus autores se preocuparan demasiado por el asunto.

Teodoro Martínez y Jesús Crespo habían fundado el bar, al parecer inspirados en algún garito similar existente en Valencia, Pasados unos meses, se asoció con ellos Mariano Ester, que luego derivó hacia la moda. Yo era amigo de Teo, que había dejado la carrera de Derecho, y por ello y por encontrarse el local muy cerca de mi casa, asistí desde su apertura en enero de 1972. Incluso cedí alguna lámina para su segunda decoración. Creo recordar que entre otras efigies estaban las de Adamov, Beckett, Gauguin, Valle-Inclán, Artaud… Estas reproducciones sustituyeron a las anteriores, constituidas por fotos de la tribu de los Tasaday, que había sido recientemente descubierta en las islas Filipinas. La autoridad competente opinó que eran desnudeces non sanctas y hubo que descolgarlas. El éxito del local provocó que, justo un año más tarde, se abriera el segundo, Bohemio 2 Forum, aún superviviente en el Camino de las Torres. Éste, en cambio, se decoró con dibujos de Escher, raro y fascinante artista todavía joven y entonces casi totalmente desconocido en España. Desde el principio -y sin saber muy bien por qué, ya que no hubo otra publicidad que el boca a boca- se empezó a concentrar en él la gente joven, con un predominio del elemento intelectual, aunque no faltaran otras representaciones. José Miguel Guallar, Javier Checa, Miguel Ángel García y yo mismo estábamos entre los más asiduos. También se asomaban por allí los «maos», como Javier Rubio, Federico Jiménez Losantos, Broto o Mariano Jiménez. No tardó en aparecer Dionisio Sánchez y su cohorte. Más tarde se incorporaron elementos de generaciones anteriores como José María Montaner, Pérez Lizano o Bardavío, gustosos de la conversación ilustrada al amor de las copas. Se practicaba allí una mitología del alcohol que no era exactamente la misma que en los pueblos, las tabernas o que la actual del botellón, aunque todas fueran mitologías. La bebida más consumida era el gin-tonic de Gordons, que valía 15 pesetas. También, la cerveza. Los frecuentes problemas con la policía, a la que aquello no le olía a nada bueno, fueron solventados colocando de camarera a la hija de cierto capitoste. Nada nuevo bajo el sol.

La Taguara, bar más ecléctico abierto por Pilar Delgado en la calle Fita poco tiempo después, fue un establecimiento que igualmente albergó un ambiente cultural, rompedor y alcohofílico, aunque recogiese un público algo más maduro. Acogía exposiciones -el grupo Forma colgó en sus paredes- y, en su fondo, había un salón con piano donde se dieron recitales, conciertos y, sobre todo, actividades diversas. En él podían verse las mismas gentes que en Bohemio, pero también a artistas, gentes de teatro y famosos que llegaban de la mano de Alfonso Zapater. Viola fue durante un tiempo uno de sus asistentes más continuos, pero también pasaron por su foro personajes tan significativos como Ramón J. Sender.

No olvidemos que muchos jóvenes iban a bares como los Bohemios a escuchar música y que ésta constituía, como hoy, un elemento primordial de socialización. Quizá fuera el en seguida llamado rock sinfónico el género más cercano a los gustos de la juventud progre. Entre sus cultivadores, Pink Floyd, Génesis, King Crimson, Premiata Forneria Marconi estaban, por ejemplo, a un nivel más exquisito que Emerson Lake & Palmer, The Moody Blues o Yes. El blues tenía también abundantes expertos que se sabían al dedillo las vicisitudes de Frank Zappa, Canned Heath o John Mayall, a cuyo recital en el Polideportivo del Parque -no había en Zaragoza nada mejor que este destartalado pabellón- asistieron litúrgicamente todos los modernos. No faltaban los concienciados partidarios del folk americano, con Woody Goothrie y Pete Seeger a la cabeza. La vertiente hippy estaba ampliamente cubierta no sólo con el rock sinfónico, sino con Janis Joplin, Jefferson Airplane y los sonidos californianos que, por alguna parte, enlazaban con los cantautores de la América del Norte, desde el canadiense Leonard Cohen hasta Joan Baez, pasando por su representación más emblemática, Bob Dylan. La lista daría para un centón pero no olvidemos que los concienciados tenían también en Sudamérica un filón que excluía, por supuesto, la ranchera y el bolero pero en el que cabían desde la canción revolucionaria cubana hasta los folcloristas y cantautores del cono sur con Atahualpa, Cabral, Guaraní, Zitarrosa, Cafrune, Larralde, Mercedes Sosa, Víctor Jara y tantos otros; había para elegir. Sin contar con los grupos o guitarreros a pelo, entonces siempre argentinos, que invadían los clubs nocturnos cuando aún no se llamaban pubs. Los componentes de Forma fueron, sin embargo, poco adictos al folk pero sí al jazz y a la música electrónica o concreta, empezando por aquellos sonidos que deparaba la asociación de Pierre Henry con Spooky Tooth y terminando por John Cage.

Estaba también la música nacional y aquí sí que había clases sociales. Los grupos españoles -salvando los casos aislados de Máquina, Smash y algún otro catalán- no tenían público entre los jóvenes culturetas que se arrojaban descaradamente en brazos de cantautores, especialmente los de la nova cançó, o de versionistas cultos como Paco Ibáñez. Así, en el 72 puede convivir la primera grabación de Rosa León con la presencia de Jaime Morey en Eurovisión -siempre el país real frente al oficial-; el gypsy-rock de Barrabás, que tan buenos réditos daría en el futuro, con Raphael, que continúa incólume en este año en que desposa con Natalia Figueroa ante el estupor general, y el éxito de Las Grecas, con el de Mediterráneo de Serrat. La mayoría -visto el rumbo que las cosas tomaban- estaba tratando de modificar rápidamente su imagen: Micky, Miguel Ríos, Massiel, Aute, Juan Pardo… o Julio Iglesias, que se aprestaba a conquistar el mundo. Caso espectacular fue el de Víctor Manuel, que años antes había dedicado al Caudillo su canción «Un gran hombre» y ahora coqueteaba con el PCE. Lo que no le dio mal resultado. De cualquier modo, no puede dejarse de reconocer que fueron los susodichos cantautores quienes principalmente aglutinaron la oposición al estado de cosas, aunque muchos de ellos resultaran tan blanditos. El que nos iba a nosotros era Sisa. Y también, junto a los Forma, nos íbamos dando cuenta de que Gardel o Concha Piquer nos gustaban tanto o más que, cuando de niños, los oíamos en la radio de la cocina o el cuarto de estar.

La cultura era por fin una cosa viva que atraía a muchos jóvenes que veían en ella una posibilidad de autoafirmación y también un arma de combate. No del mismo modo que en los años cincuenta, en los que la llamada literatura social quiso ejercer una labor pedagógica destinada desde su misma concepción al fracaso, sino como vehículo de expresión personal que aglutinaba el inconformismo y que, como en los tiempos de la vanguardia histórica, utilizaba las formas escandalosas para expresar una rebelión que quería ser total. Otra cosa es que pudiera serlo o que sus factores estuvieran preparados para llevarla a cabo. Una mezcla de espontaneidad, pedantería, cultura popular de base mamada en los barrios o en los pueblos cuando aún podían presumir de serlo, desconfianza en los programas teóricos, aluvión de lecturas a la última, todo ello adobado con unas violentas ganas de vivir constituía el patrimonio de algunos jóvenes como los del Grupo Forma y tenía también sus manifestaciones en otros ámbitos culturales. Con las matizaciones que se quiera hacer, podríamos hablar del cine de Maenza, los dadaístas tiberios de El Grifo o los recitales abiertos de Poesía Subterránea del llamado Grupo Folletos. Marginalidad, underground, happening, espontaneidad y unas actitudes cercanas al situacionismo -movimiento del que, como ocurre hoy, se conocía muy poco- eran, pues, las direcciones hacia las que se movían gentes como los Forma. Como aquello que propugnaban, por ser revolucionario, no podía tener cauces en una sociedad todavía sometida a la férula militar como la española, el grupo Forma se autodisolvió, tal como hizo el citado situacionismo. Otros intelectuales jóvenes vinculados al marxismo encaminaban su disensión por vías más convencionales y «eficaces» como podían ser las colaboraciones en prensa, la participación en cine-clubs o la organización de actuaciones musicales de aquéllos a quienes enseguida se llamó cantautores.

Una actitud cultural rebelde que podríamos llamar de performance -aunque probablemente apenas se sabía lo que el terminacho señalaba- convivía con otra más ideologizada, dirigida principalmente por el PCE y los diversos grupos más o menos maoístas que por entonces pululaban. Si los modelos culturales de los primeros andaban por los socialistas utópicos, Whitman, Emerson, Nietzsche, Jarry, las vanguardias, Artaud, Jung, Hesse, Camus, Cortázar, la generación beat, Skinner, Chomsky, Morin o los numerosos popes del hippysmo… los segundos fatigaban las trochas de Marx, Rosa Luxemburgo, Brecht, Pavese, Neruda, Gramsci, Sartre, Pasolini, Althusser o la Kristeva, por no hablar de la atracción algo palurda que producía la muy de moda corriente estructuralista. Otros muchos autores, como los novelistas góticos, César Vallejo, Marcuse, Lacan o Sarduy, eran compartidos por ambos grupos, como también había mucho intelectual que andaba entre Pinto y Valdemoro. Con cierto aire despectivo, los unos nos llamaban a los otros «anarco-hippies», de la misma manera en nuestra boca la palabra «marxistas» o «chinos» aludía más bien a gentes plomizas e incapacitadas para el disfrute. Lo que no se nos ocurría era acusar de confidentes de la policía o ultraderechistas -siempre el estalinismo al fondo- a los que, aún luchando contra lo mismo, estaban en el otro lado.

De los que podemos llamar filomarxistas venían, sí, las actividades organizadas aunque tantas veces tomaran la acción directa en forma de intervenciones en asambleas, mesas redondas, debates, cine-clubs… Entre estos últimos el Pignatelli y el Saracosta tuvieron un protagonismo destacado, pero también los hubo, y muy activos, en otros colegios mayores. El Saracosta llegó a editar unos boletines que son un excelente documento de época. En la prensa, las tribunas respondonas eran más bien individuales exceptuando a Andalán, al que en su primera época puede considerarse un estricto compañero de viaje del PCE. El resto de los periódicos era un lamentable mejunje de las tendencias oficialistas: el burgués-conservador Heraldo de Aragón, el clerical El Noticiero, el derechista-tremendista Aragón Exprés, el suplemento regional del nacional-sindicalista Pueblo, que ya iba olisqueando otros vientos, el falangista Amanecer, anacrónico superviviente de la prensa del Movimiento. Y algún semanario pintoresco, como Esfuerzo común, tratando de coaligar el atávico carlismo ultramontano con las impensables excrecencias izquierdistas que le habían brotado a los cantores de Dios, la Patria y el Rey, u Oriéntese en Zaragoza, donde hacía sus primeras armas Luis del Val. Este panorama, más bien poco alentador, no impedía que un número cada vez mayor de submarinos anduvieran entrometiéndose en sus filas. Y no se puede decir que sin éxito.

El mundillo literario aragonés comenzaba a salir de un marasmo de varias décadas y, sin duda, era la poesía el género más cultivado y brillante. La tertulia Niké acababa de descomponerse pero varios de sus componentes se encontraban en su momento de mejor creatividad. En este período se revelaron poetas como Mariano Esquillor, José Luis Alegre Cudós o Ángel Guinda, que en estos cuatro años publicó al menos siete libros aunque no se encuentren entre lo más defendible de su creación. Entre otros poetas menos constantes que los antedichos cabe mencionar a Carlos Cezón, hoy popular juez por razones muy alejadas de la lírica.

Junto a Ocnos y Visor, El Bardo, dirigida por Batlló, era la más prestigiosa de las colecciones de poesía españolas. Su último libro de 1971 había sido Juegos reunidos, un divertido y muy militante poemario con dos autores: Pedro Verges y el zaragozano Fernando Villacampa. Ya en 1972 daba a la luz el primer libro en aragonés publicado por una editora de ámbito nacional, No deixez morir a mia voz, del oscense Anchel Conte. Ese mismo año aparecían Treinta y cinco veces uno, seguramente el mejor de los libros poéticos de José Antonio Labordeta, y Autopía, poemario póstumo de Miguel Labordeta con prólogo de Rosendo Tello, al que en 1973 Batlló publicaba el excelente Libro de las fundaciones.

Volviendo a la región, la colección Fuendetodos, en su esplendor, sacaba a la luz en 1972 las obras completas de Miguel Labordeta, recuperaba a Ildefonso Manuel Gil y seguía editando importantes autores no aragoneses hasta desaparecer en 1973, año en que editaba sus tres últimos libros firmados por Gloria Fuertes, J. A. Labordeta y Gabriel Celaya. Luciano Gracia seguía con su colección Poemas, fundada en 1963 y que llegaría a constituirse en la más concurrida de la región. Durante estos años salieron de sus prensas libros de Guinda, Esquillor, Rosendo Tello y Ciordia, entre otros. La colección San Jorge de la Institución Fernando el Católico, que entre 1972 y 1975 publicó libros de Guinda, E. Bru, E. Frutos, Luciano Gracia y Esquillor, completaba el panorama, al que después se incorporaron Litho Arte, fundada por el trasterrado Carlo Liberio del Zotti, y Puyal, con la que Guinda afirmaba su rotunda vocación poética. En esta última aparecieron durante 1975 libros de Alegre Cudós, A. M. Navales, R. Tello, Esquillor y Gúdel. También Fernández Molina, un importante escritor de vanguardia, que tras su experiencia con Cela se incorporaba a la vida zaragozana en la que había ingresado de la mano de Miguel Labordeta. Esta eclosión de la poesía, que se completaba con numerosos recitales públicos y una desusada atención de la crítica, es sorprendente que no estuviese acompañada de la publicación de ninguna revista literaria, tan frecuentes en Aragón en épocas colindantes.

En cuanto a la narrativa, independientemente de los libros de Sender que seguían llegando, como él mismo llegó en persona en 1974, quizá los hitos más señalables fueran El país de García de José Vicente Torrente, publicado por Destino en 1972, y Meterra, de Manuel Derqui, editado por Planeta en 1974 con mejor éxito de crítica que de público. El autor más prolífico era Gabriel García Badell que, fiel a Destino, publicó A cielo abierto (1972), Las cartas cayeron boca abajo (1973), la más interesante, y Funeral por Francia (1975).

Pero lo más significativo era el interés con el que se seguían las novedades y la llegada de traducciones de autores que habían significado algo en el discurrir del siglo XX. Entre la juventud se discutía con apasionamiento de libros y autores y, al formar parte del ambiente, esta pasión pasaba a gentes que, de otro modo, hubieran permanecido mucho más ajenas al hecho literario. Revistas de excelente nivel, como Camp de l’arpa, El Urogallo, en su primera época, El viejo topo o Ajoblanco, unidas a las más veteranas Papeles de Son Armadans, Ínsula, Revista de Occidente o Cuadernos Hispanoamericanos ofrecían una excelente información completada por la amplia sección literaria de las revistas generalistas como Triunfo, así como por ciertos suplementos literarios de la prensa diaria entre los que destacaba el de los jueves en el desaparecido diario Informaciones.

En cierto modo, podría decirse que la cultura se iba inmiscuyendo en la vida cotidiana de la gente joven y no sólo entre la que pertenecía a los estratos burgueses: en los años setenta -y provenientes de un bachillerato que tenía un filtro preliminar, dos duras reválidas y una fuerte selectividad- ya iban ingresando en la Universidad alumnos procedentes de todas las clases sociales, con una presencia cada vez mayor del sexo femenino. Sin embargo, en Zaragoza, todavía se manifestaban muy fuertes resistencias. Una generación de profesores ingresada en tiempos de purgas y fidelidades falangistas oponía un frente compacto ante cualquier intento de apertura. Está por hacer la historia de estas tensiones en un tiempo y ámbito tan fundamentales para explicar los acontecimientos inmediatos. Actitudes y anécdotas que la jalonaron serían hoy increíbles. Como parece increíble -y esto no sólo en la Universidad de Zaragoza- que hasta tercero de carrera hubiesen de cursarse obligatoriamente las asignaturas de Formación del Espíritu Nacional -que sensatamente se simplificaba llamándola Política-,Religión y Gimnasia. Y que no siempre se aprobaban por la cara.

Frente a ello, la carencia de instalaciones deportivas era flagrante. Un campo de fútbol rodeado por una triste pista de atletismo y una total ausencia de entrenadores o preparadores físicos era todo lo que daba de sí el campus universitario. Tampoco fuera de allí -salvando las instituciones privadas- era posible hacer deporte. Años después se editó un libro: Instalaciones deportivas en el Casco Antiguo de Zaragoza cuyas páginas estaban totalmente en blanco. Lo mismo hubiera podido hacerse en los tiempos que tratamos respecto a la totalidad de la ciudad.

Los colegios mayores, entonces habitual residencia de los muy numerosos estudiantes foráneos y en su mayor parte dependientes de instituciones religiosas, empezaron a ser un reducto de rebeldía o al menos de dinamización en los círculos de la Universidad. En ellos se apoyó la difusión cultural de características más contestatarias. Con mayores o menores resistencias, se organizaron cineclubs, recitales y mesas de discusión en las que las corrientes de libertad cada vez tenían mayor fuerza. Frente a quienes alquilaban pisos, los residentes tenían las ventajas de su rápida socialización -a la que no eran ajenas las tan denostadas novatadas que, desprovistas de salvajismo, continúan siendo un rito de iniciación en países más cultos que el nuestro-, el fácil acceso a bibliotecas y actividades deportivas o de entretenimiento, amén de la despreocupación por las labores domésticas. Entre los internos con más tiempo de residencia, aún pervivía la figura del «estudiantón», cercano a los treinta, más amigo de garitos que de aulas, de juergas que de exámenes. En buena medida, entre estos sujetos se reclutaban los componentes de la tuna que entonces ostentaban un prestigio como gente desprejuiciada, divertida y amiga de bochinches antiautoritarios que hoy sorprendería a las nuevas generaciones que, parece, consideran a la tuna como un anacronismo, para más inri, refugio de pijos.

Estos tunos de mayor edad enlazaban con la anterior generación de juerguistas, que fue la última que respondió a las características tradicionales: generalmente gentes de «buena familia», que salían en pequeños grupos exclusivamente masculinos en los que alternaban solteros y casados con un espectro de edad muy amplio y cuyas actividades se diversificaban entre bares como El Viejo Paraguas, cabarets como Cancela, timbas, clubs de putas y mesones, como el de Fontazones, donde se pudiera darle a la guitarra y al canto coral e individual. Era una generación cantarina de la que aún quedan algunos desperdigados ejemplares.

Mientras, los jóvenes ya habían descubierto la discoteca: Samantha’s, Astorga’s, 1800, Scotch Tavern, La Tahona, Babieca, Séneca, algo más tarde Beethoven, todas ellas en los aledaños de Fernando el Católico, y el no muy lejano Parsifal fueron las más populares. En las Fuentes también hubo una discoteca de gran tradición entre el elemento popular, el Club Tony’s, del que muchos supervivientes recordarán episodios edificantes. Sin olvidar el Saint Trop, junto a la Magdalena, que se convertiría en Flying y terminaría incendiado.

Por otra parte, los reservados, cada vez más discretos y cada vez más tenebrosos, empezaron a proliferar por doquier. Había muchos en la zona cercana a la Universidad -uno de los más íntimos y oscuros fue el Sibirka- pero también el Tíber o el Beba en la de San Agustín, el Petit Trianon en el Camino de las Torres… Los hubo en casi cualquier lugar y hasta en cualquier barrio, como el Riomar en las Delicias y otros cuyos nombres he olvidado en San José o en las Fuentes. En este último, el reservado consistía en cuatro grandes medias cubas de vino dispuestas verticalmente frente a la barra. Cuando entraba la pareja con su bebida, se daba vuelta a la cuba y uno quedaba encerrado, aunque con la congoja -naturalmente, no había llave- de que en algún momento alguien abriese desde el exterior. Efectivamente, los nuevos modos de afrontar el sexo debían empezar por estas lítotes del meublé que durante un tiempo cumplían su función. Luego venía lo de pasar a mayores con comodidad y muchos recordarán con malhadada nostalgia los trapicheos para encontrar piso, buhardilla o localucho donde asentar su humanidad sobre la de la prójima. En verdad, esa liberación andaba mezclada con un mucho de sordidez, que no suele faltar en estos territorios. Zaragoza todavía no era Barcelona y uno recuerda cosas de las que se enteraba o le contaban unos y otras que preferiría no rememorar. En fin, como botón de muestra, un fenómeno entonces no infrecuente: varones que eyaculaban, sin apenas contacto físico, bailando, en el tranvía, en las colas… Conocí a uno que lo hacía viendo ciertos automóviles y otro, de pelo en pecho y oriundo de Biota, compañero de esa larguísima tortura psicológica denominada servicio militar, cuyo principal timbre de gloria era correrse todos los días en la ducha sin ninguna manipulación manual. Hoy día entiendo sus razones pero la aparente escasez del tercer sexo en la época hacía pensar a muchos en que se trataba de un superávit hormonal masculino. Claro que… los extremos se tocan.

De cualquier modo, fue ésta la primera generación patria cuya iniciación sexual no pasó obligatoriamente por la prostitución, que ya no se veía con la familiaridad propia de anteriores calendas. Hasta en los hondos pueblos del agro comenzaba a cambiar el ambiente con la generalización del acceso a los vehículos motorizados, que permitían una conexión más fluida con las urbes, y el poder nivelador de la televisión. Las explosiones glandulares de las fiestas de quintos empezaron a no ser un fenómeno único con la aparición de las peñas que, poco a poco, fueron integrando a las mujeres. Y ya se sabe…

En el año 1972 ya se habían establecido las primeras zonas de vinos. Cronológicamente pioneras fueron las de las calles San Juan de la Cruz y Santa Catalina. La primera, en torno a La Croqueta y frecuentada sobre todo por universitarios, y la otra, más ecléctica, con La Patata Brava, como principal aliciente. Uno de los recintos más populares de esta última y que subsistió mortecinamente hasta hace unos años fue el Autoservicio o Cosuenda, llamado así por el origen de los vinos -no había otra cosa- que los clientes debían servirse directamente de la jeta de las cubas. Un empleado con guardapolvo cobraba a la salida las consumiciones fiándose de la buena voluntad de los paganos.

El submundo de las tabernas no era frecuentado por los jóvenes. Fui una excepción y debo decir que esa costumbre me proporcionó, además de momentos de exaltada felicidad, un conocimiento de gentes y formas de vida que, de otra manera, no hubiera logrado. La calle Pignatelli era una de las que conservaban mayor número. Mi periplo solía comenzar por la calle Miguel de Ara con unos vinos en casa Pablo, que había sido jugador del equipo de los «alifantes» en el Real Zaragoza de los primeros cuarenta. Recalaba a continuación en El Casinico, popularísimo lugar de comidas, cuyo propietario, oriundo del pueblo oscense de Palo, atendía por José Mari. La taberna más auténtica no tenía nombre, era una casa de vinos donde, además, se vendían toda clase de productos para la casa que acudían a comprar, mandados por sus madres, niños, niñas y adolescentes. Regentada por Pepe, nacido en El Frasno, se cantaba más que bastante y un público rotundamente descabellado tenía allí su asiento. Más allá estaba, y aún continúa, El Pajarcico, con su entrañable Eduardo Burgaz. Enfrente, dos bares que sobrepasaban por poco el concepto de taberna, el de la Clara y el Millán, propiedad de unos hermanos muy aficionados al fútbol pero que también acogían en épocas de clandestinidad reuniones de la CNT. Y vaya aquí un recuerdo para aquellos viejos libertarios de vidas tan honradas, tan ejemplares, tan heroicas que, la verdad, sonroja comparar con las de muchos jóvenes que creen merecer el carnet por escribir «@narkía» en las paredes.

Al otro lado de la calle Conde de Aranda, entonces General Franco, recuerdo especialmente un local que sólo abría por la noche, situado justo frente al Oasis. En Zaragoza no he conocido otro con peor aspecto ni frecuentado por gentes tan variopintas. No creo que pagase luz, agua, radicación ni nada. Su precariedad llegaba hasta el suelo, que era de tierra. Lo llevaba una joven negra, gorda y bienhumorada, que creo se llamaba Quiomara y que murió. A veces le acompañaba su madre, igual de gorda, menos bienhumorada y, sorprendentemente, blanca. Si contara muchas de las cosas que allí sucedían no se me creería. La intensidad esperpéntica y vital era tal que sería vano glosarla. Los asistentes eran propiamente la comparsa de la corte de los milagros. Recuerdo con cierta vergüenza que una noche en la que había llevado a un amigo -serían las cuatro de la mañana- entró la policía y pidió la documentación a todos los asistentes menos a dos, aunque, fuera de ese contexto, nadie hubiera dicho que Tito o yo tuviéramos apariencia respetable, aparte de la posibilidad de que los circunstantes nos creyeran cercanos a la Pasma. Siguiendo por aquellos andurriales, además de otra frontera al Oasis, no eran de desdeñar las que se ubicaban en las cercanías del mercado, receptoras también de todo pintoresquismo ambiental y decorativo y de las que hoy supervive La Matilde, aunque nadie la reconocería.

Había otra taberna, La Cabaña, también llamada chuscamente El Palacio de Cristal, que, a lo nocturno, recogía todo el lumpen cercano al delito. Estaba en la calle de San Lorenzo, justo al lado del Gallizo, otra tasca tradicional a las órdenes del entrañable Enrique y que hoy perdura como reserva de progres cincuentones. La Cabaña era conducida con mano férrea por la Carmen. Le ayudaban un montón de hijos de muy distintas edades peligrosamente espabilados. Tampoco allí era nada legal y la catadura de los parroquianos, francamente, impresionaba. Si había algún atisbo de bronca, la Carmen lo cortaba con modos que aconsejaban no insistir. Como cancerbera sólo he conocido un caso similar, la gordísima dueña de un bar en las Delicias a la que ayudaba una hija adolescente también gordísima. Al contrario que la Concha, éstas no decían nada, se limitaban a pasearse con aires de pistolero por detrás de la barra. No es que este bar fuera peligroso, pese a estar en una zona en la que se traficaba más de un poco, es que si alguien albergaba intenciones perturbadoras en seguida se le pasaban: la dueña tenía la costumbre de abrir las botellas de cerveza con las muelas y expeler violentamente la chapa en dirección al espacio reservado al público. Habilidad que, como está mandado, había traspasado a su niña.

En el Coso bajo permanece aún, y sin apenas cambios formales, Casa Paricio, también llamado El Tascón. Su hermosa cámara de madera y cristal azogado, fabricada por la General Motors, que todavía ostenta, fue de las primeras en llegar a España. A la caída de la tarde, en las mesas del fondo y en torno al porrón, se reunía una alcohofílica tertulia cuyos miembros más constantes eran Roberto Sanz, inefable personaje que gustaba de recitar a Góngora y que me avezó en los secretos de la convivencia tabernaria; el señor Bordonaba, siempre circunspecto y al único a quien no solía faltársele al respeto aunque entre sí todos se trataban de usted; el doctor Petiot, practicante al que -tales serían sus habilidades sanitarias- se le otorgaba el apodo en memoria del famoso asesino; Tiburcio, analfabeto que pasó toda su vida como criado en una vaquería cercana pues, al parecer, la única salida que le permitía su feudal patrono era esa expansión vespertina. Con su cogote macizo venía también por allí Lesmes, ex-campeón de grecorromana que bebía con el porrón en alto, pero por la parte ancha… Y, en fin, yo.

Más de una vez, juntos o por separado, fui con los Forma de tabernas. En la calle Prudencio, muy cerca del hermoso piso modernista que después alquilaría Manolico Marteles, había una tasca grande, con el suelo de madera, en la que alguna vez recalamos. Recuerdo un parroquiano, muy buena persona, cuyo principal orgullo era su apellido. Mostraba a menudo el carnet para certificarlo. Se llamaba José Zaforas. Otras que visitábamos en nuestras excursiones eran el Benjamín, en la calle Urrea, con su puerta de madera verde; las de la calle Heroísmo, especialmente Casa Barberán y La Reja, hace poco desaparecida; el Veneno, en la calle Cantín y Gamboa, con suelo de tierra, magnífico vino de Codo y donde se practicaban la jota a voz en grito y el juego de la rana; El Manco, que con la otra atizaba a su mujer, en la plaza de San Miguel; El Pozal, en la plaza del Carbón; La Parrica, en Comandante Repollés, que no cerraba por la noche, como tampoco El Loro, en la calle La Era, hoy muy remozada y de la que también habría que escribir más de un capítulo. Me hago cruces de cómo pude -pudimos- salir indemnes. Otras, ya más socializadas, eran visitadas por su especialidad: las anchoas en El Rodri de la zona de Bretón; los pimientos en el Chamaco de la calle Palomeque; los chipirones de La Genoveva, poco más allá del Gallizo; el queso y el escabeche de El Marrano en la calle Argensola, al lado de otra tasca a cuyo dueño apodaban el Bicarbonato por su amor a este producto; las sardinas asadas en una enorme y milagrosamente viva tasca de la calle de San Valero; el conejo con caracoles en una innominada de la calle Pradilla, esquina Marqués de Ahumada…

Por terminar con estos extinguidos reductos de convivencia -y me dejo muchos en el tintero-, es imprescindible citar Casa Félix, en la calle Comandante Santa Pau, adonde de niño acompañaba a mi madre, que compraba allí el vino. Recuerdo la fascinación que me producían los nombres grabados en porcelana sobre las hermosas cubas: Ojén, Rute, Oloroso, Abocado… El establecimiento derivó en lugar de reunión preferentemente de estudiantes que, en largas y destartaladas mesas de madera, se reunían al amor de los cacahuetes y el vino de Málaga. Al nombrarla, empezaron a sustituir lo de Casa por Tasca Félix. El mentado era un hombre mayor más bien silencioso y avinagrado siempre con un guardapolvo gris hasta los pies. Se decía -no lo creo- que guardaba muchísimo dinero.

Creo que nunca vi peleas en una taberna aunque sí bochinches, escenas de descabalamiento colectivo que luego, al recordarlas, parecían soñadas, una especie de desmadre coral sacado de una película de Fellini. Y debían de ser reales porque en alguna ocasión nos llevaron a comisaría por alborotadores. Sin ulteriores consecuencias, porque entonces existía otro respeto para los borrachos. Ya hace muchos años quise homenajear ese mundo en fuga con un cuento que se llamó «Establecimiento de bebidas» y, luego, «Informe sobre riegos». También los ayuntamientos debían de ser de otra manera porque el de Zaragoza lo premió en el primer concurso de cuentos que convocara. Hoy sería políticamente incorrecto. Por lo menos.

La droga llegó a Zaragoza hacia el año setenta. Excelente ácido lisérgico y cáñamo indio en todas sus variedades y sin aditamentos. En seguida vino la adulteración. Y la heroína. Creo que la primera vez que la droga salió en los periódicos como protagonista fue por una redada en Blue Man, un club de la calle Francisco Vitoria. Por allí andaba un elemento muy complicado, muy conflictivo, muy inteligente, que se llamaba José Miguel Franco de Espés. Había interpretado el papel principal en El lobby contra el cordero, la opera prima de Antonio Maenza. Aunque mayor que yo, lo conocía del colegio e hicimos migas porque se acercaba por Bohemio y le gustaba hablar de literatura. Intercambiábamos libros y comentarios. En una ocasión me regaló uno que le había impresionado: El diablo enamorado de Cazotte, en una bonita edición argentina. Creo que fue la primera persona a la que vi inyectarse y ni me gustó el acto ni sus reacciones posteriores. Probablemente fue el primer zaragozano a quien mató la droga. Pronto, el caballo se convirtió en un matarratas que arrasó una generación -la mía y la siguiente- de personas generalmente complicadas, conflictivas e inteligentes. Y, probablemente, débiles. Droga egoísta que convertía en diablos enamorados a sus adictos y, después, en piltrafas humanas. Ya lo había dicho Allen Ginsberg en su estremecedor poema «Aullido». Lo peor es que muchos de los muertos lo habían leído.

En esos tiempos, que lo fueron también de indigestos teóricos, de lecturas o emplastos marxistas, el aire fresco que traían los Forma, por otra parte no exentos de formación teórica, resultaba vital y atrayente. No sé si cuando presentaron su primera exposición en el Centro Cultural Ánade -sala de la calle Francisco Vitoria que no sé por qué me suena a Opus- sabían mucho del body art, el arte del comportamiento, el arte ecológico o el arte povera pero su actitud rezumaba inteligencia aunque ellos se preocuparan de que se notase lo menos posible. Una suerte de pudor cortazariano implicaba que no se pudiera verbalizar nada trascendentemente pero estaba en el ambiente que actitudes como aquéllas formaban parte de esa fe en la lucha por la libertad que entonces no parecía tan inevitable como explicaron después sociólogos, historiadores y analistas. Inevitable era la expresión de esa libertad interior que se traducía en comportamientos visceralmente vanguardistas que chocaban mucho al poder, tan satisfecho de serlo. Perplejidad que, a veces, provocaba el que mirase para otro lado. También gracias a eso, ahora podemos decir lo que decimos. Y que dure. Conviene recordarlo hoy en que mandangas, cada vez más coreadas por el poder y los medios de comunicación, como las del pensamiento débil y lo políticamente correcto, gregarizan, provocan absurdas culpabilizaciones y la extensión de la autocensura y, en suma, amenazan cada vez más la libertad individual en las sociedades avanzadas.

(Publicado en en Grupo Forma. Actitudes e ideas, ideas y actitudes 1972-1976, Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2002,pp. 85-98.)

El blog del autor: https://javierbarreiro.wordpress.com/2011/07/22/zaragoza-1972-1975/