Por Carlos Calvo

Circunstancias mágicas del destino han hecho que el olvidado payaso Isidro Marcelino Orbés Casanova, jaqués de la cosecha de 1873, haya regresado la vida en dos rostros de papel retratados por los respectivos dibujantes de la pluma Mariano García Cantarero y Víctor Casanova Abós.

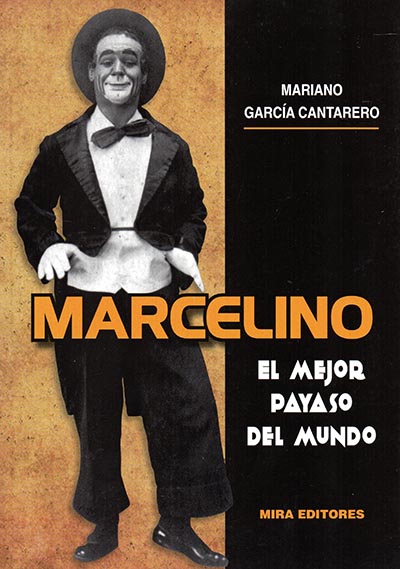

El primero, periodista de ‘Heraldo de Aragón’, que a partir de 2004 comienza a investigar en torno a la identidad y el lugar de nacimiento del payaso conocido en Estados Unidos e Inglaterra como Marceline, titula su libro ‘Marcelino, el mejor payaso del mundo’ (Mira editores, 2017), un volumen que se lo debe todo a la prensa del siglo diecinueve y principios del veinte, y a ella rinde homenaje, pues buena parte de los datos recopilados los ha obtenido gracias a los recortes en papel que aún se guardan en archivos y bibliotecas, además de las hemerotecas digitales. Víctor Casanova, por su parte, titula su libro ‘Marcelino, vida y muerte de un payaso’ (Pregunta ediciones, 2017).

Dos volúmenes que devuelven a la luz a un hombre que, como los mitos, vivió entre palabras de admiración, entre millones de risas antes de suicidarse con solo unos pocos dólares en el bolsillo. Falleció, en efecto, tras el grito de un revólver, solo en la habitación de un hotel neoyorquino, la ciudad que antes le acogiera y tratara como una estrella mundial. Dice Víctor Casanova que murió sin dinero para que se le pagara una lápida. Una asociación de artistas de la época tuvo que recolectar donaciones para que se le pudiera enterrar. Apenas unas decenas de personas acudieron al sepelio de Marcelino, el clown que, durante años y años, llenó los mayores teatros de Londres y Nueva York.

Admirado por Charles Chaplin, Buster Keaton o Harold Lloyd, Marcelino se fraguó en el mejor circo de finales del siglo diecinueve y acabó triunfando en los principales escenarios teatrales de principios del veinte. Encarnó, como nadie, el mito del payaso triste: sumó varias temporadas actuando a diario ante más de diez mil personas en el Hippodrome de la Gran Manzana, pero trabajó también en ferias de condado y grandes almacenes. Conoció el triunfo y el fracaso, la riqueza y la ruina, el amor y la soledad. Y acabó pegándose un tiro.

Tanto Mariano García como Víctor Casanova ofrecen una visión del circo, de su significado en esa época, de cómo algunos pocos saltaron a la gran pantalla, en los inicios del fulgor del celuloide, y otros muchos, ay, se quedaron con las ganas, bien porque no daban para la imagen fílmica o bien porque no veían futuro en el invento. El mismo Chaplin homenajea directamente al circo en su largometraje de 1927, año precisamente del suicidio de Marcelino. ‘El circo’, en efecto, es la historia de un vagabundo contratado en una carpa ambulante para hacer reír, y siempre consigue lo contrario de lo que se propone, pese a sacrificar su amor por la felicidad de los demás, sin pedir nada a cambio. No es la obra maestra de Charlot, pero sí una joya de escasa pretensión, una alegre comedia con un final memorable.

Dicen los autores de los libros que es muy posible que Chaplin plagiase el sombrero y el bastón de Marcelino, aunque el realizador de ‘Luces de la ciudad’ nunca dijo nada al respecto. Es más, en su autobiografía solo se limita a insinuar que la idea del bastón la desarrolló “hasta convertirlo en un personaje cómico en sí mismo”, al percatarse de que “el público se echaba a reír cuando lo enganchaba en la pierna o en el hombre de alguien, aunque lo hiciera sin darme cuenta”. Así que “cuando caminaba con aire serio y pasos cortos sobre el escenario, llevando mi pequeño bastón, estaba intentando dar la impresión de dignidad, que es, precisamente, lo que andaba buscando”.

El cine, curiosamente, fue la tumba de Marcelino. Su llegada fue el comienzo de su declive. Los teatros se reconvirtieron en cines y al clown jaqués le pilló mayor. Mientras Chaplin –y Keaton y Lloyd y otros más- se convertía en una estrella rutilante, Marcelino superaba los días en una comparsa de payasos. Incluso Cary Grant reconoció la influencia de este payaso que comenzara en el circo a los seis años, enrolado en un grupo de acróbatas italianos, y cultivador de una trayectoria como augusto, el torpe, bonachón y bienintencionado que complica los problemas. Además, en sus espectáculos no hablaba, solo tiraba de mímica, y únicamente silbaba. Los niños, al parecer, lo imitaban después de la función.

Los libros de Mariano García Cantarero y Víctor Casanova Abós son diferentes pero, a la vez, complementarios. García Cantarero reconstruye una vida, hace una suerte de biografía, investiga su figura, y Casanova, por su parte, busca a un personaje para dar más luz a la memoria desaparecida del mítico artista circense. El libro de García Cantarero es más frío, más analítico, y el de Casanova, más emocional, más personal y dramático, con una densa introducción de Alberto Sabio que fija al artista y, por extensión, al circo, el mayor espectáculo del mundo, luminoso y sombrío, risueño y fatídico, bello y siniestro, a través de sus equilibristas y bufones, malabaristas y animales, domadores y acróbatas, payasos y trapecistas, en sus hazañas posibles e imposibles, vidas aventureras y trashumantes, amores trágicos, triunfos devastadores y heroicos fracasos.

El circo es un espectáculo ancestral. Las más antiguas manifestaciones se dan unos tres mil años antes de Cristo en Egipto y en China. De allí pasó a Grecia, emparentado con el teatro porque este nació en fiestas campestres y religiosas y lo que se hacía en realidad era representar pantomimas circenses. En el circo romano –del que toma el nombre- había fieras y exhibiciones, pero era sanguinario y no participaba de la habilidad o la inventiva. La edad media trajo a bufones de corte y juglares, hombres dispuestos a hacer reír a los demás y que se convirtieron en parte indispensable de las cortes europeas junto a bailarines y titiriteros. Pero la historia de lo que se puede llamar “circo clásico” surge en Inglaterra a finales del siglo dieciocho, aunque la mayoría de sus actividades eran callejeras. Con la revolución industrial encontraron acomodo en los recintos cerrados. Comienza así su periodo de esplendor. El siglo por excelencia del circo es el diecinueve. Y los principios del veinte.

Escribe Casanova que Marcelino “era un hombre serio, adusto, vestía siempre traje elegante, como un banquero. En sus actuaciones se mostraba torpe, vulnerable, intentando ayudar a otros, les entorpecía, tropezaba, caía. El público se identificaba porque sus caídas provocaban risa liberadora”. Amigo del mago Houdini, los periódicos no se limitaban a relatar sus éxitos, también contaban hasta cuándo y dónde se iba de vacaciones. Ese era el tamaño de su fama. El aragonés, afirma García Cantarero, fue “un artista singular, porque combinaba el clown y las acrobacias, una antigua tradición del circo que luego entró en retroceso”. A lo que añade: “Si hubiera sido solo payaso, habría sido de los mejores del momento. Y de ser acróbata, lo mismo, porque hacía un salto mortal por encima de once hombres y era capaz de hacerlo sobre sí mismo, aterrizando como si no hubiera pasado nada”.

Y tuvo más enemigos que amigos en la profesión. Coetáneos suyos fueron Arthur Borellas –uno de los primeros clowns musicales en el circo-, Paul Jerome, Ed Allen, Pat Aldo, Hinko, Jake Cogan, Eddie Devoe, Mark Devone o Max Freeband, estos tres últimos fallecidos en el accidente del tren del circo Hagenbeck. Uno de los pocos amigos payasos de Marcelino fue Lorette, quien actuaba en la misma parodia. Y uno de sus más directos competidores (ambos se odiaban) fue Silvers Oakley, conocido como ‘Astillas’, que tuvo la misma muerte que el payaso jaqués, aunque por motivos diferentes: se enamoró perdidamente de una joven de dieciséis años y, al no ser correspondido, se suicidó…

Se dice que el circo es redondo para que la muerte no pueda ocultarse en ninguna esquina. Incluso, en la época de Marcelino, los carteles estaban llenos de alusiones a ella (“El salto de la muerte”, “El puente de la muerte”, “Los cuchillos se tiñen de sangre”). La historia está llena de momentos trágicos sobre la pista y fuera de ella. La risa y el drama. Lo sublime y lo patético. El ascenso y la caída. Dueño de sí mismo, Marcelino orquestó su última función, solo y arruinado, pegándose un tiro en la sien. El payaso que se suicida. Tenía cincuenta y cinco años. Y volvió a ser portada, como siempre le gustó. La rueda del olvido sepultó pronto su memoria. Ahora, Mariano García Cantarero y Víctor Casanova Abós, en sus libros respectivos, lo rescatan del ostracismo, donde las risas y las lágrimas están muy cerca.