Por Lolita Piedrahita

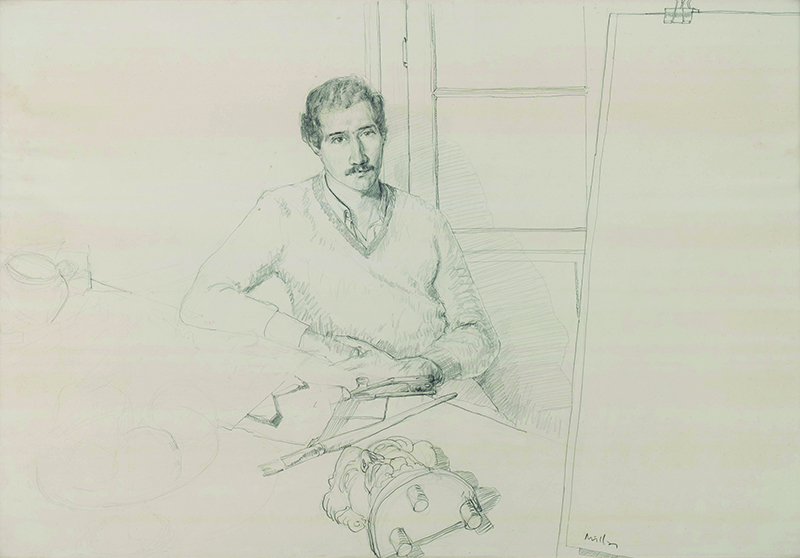

El Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social de la Universidad de Zaragoza presenta la exposición Gregorio Millas. El vacío delimitado en la Sala África Ibarra del Paraninfo. La muestra, que se inauguró días pasados, rinde homenaje a este excepcional dibujante, pintor y escultor zaragozano, cuya obra ha sido fundamental en la formación de numerosos artistas. La exposición reúne una cuidada selección de retratos realizados por Millas durante los años 80, una época ..

…de gran efervescencia cultural en Zaragoza.

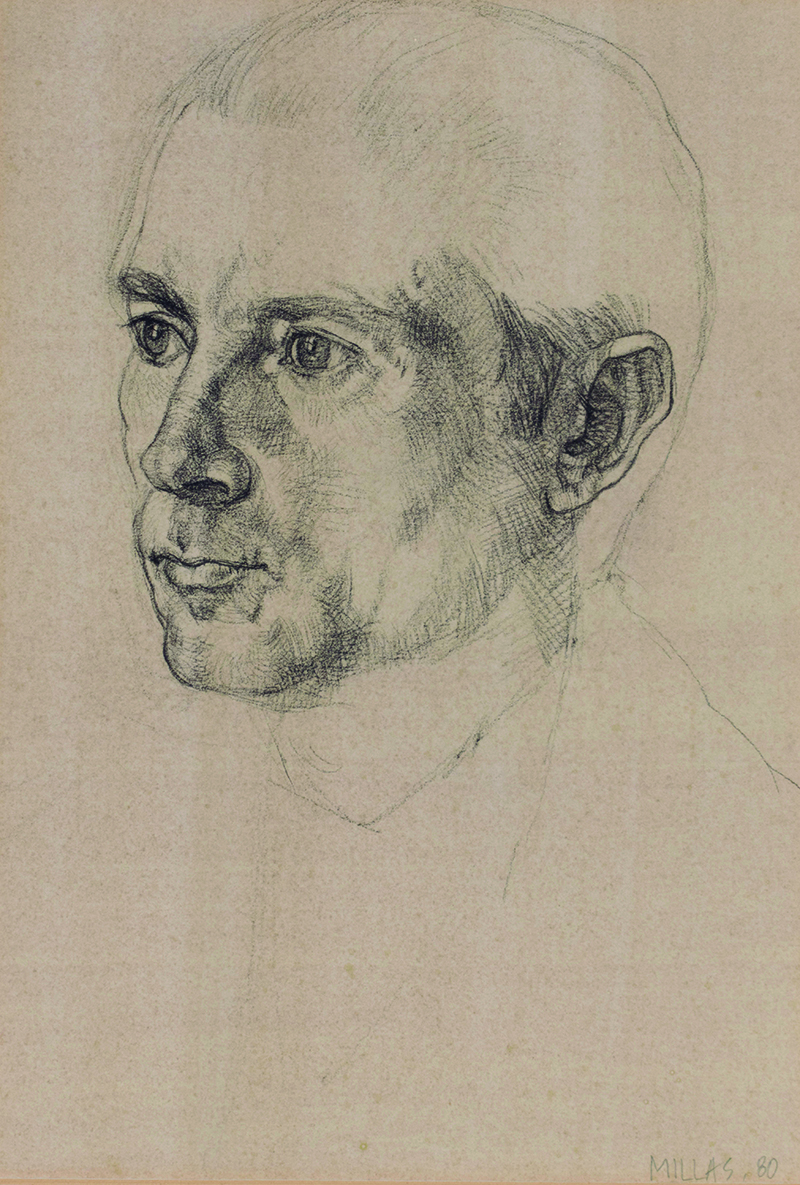

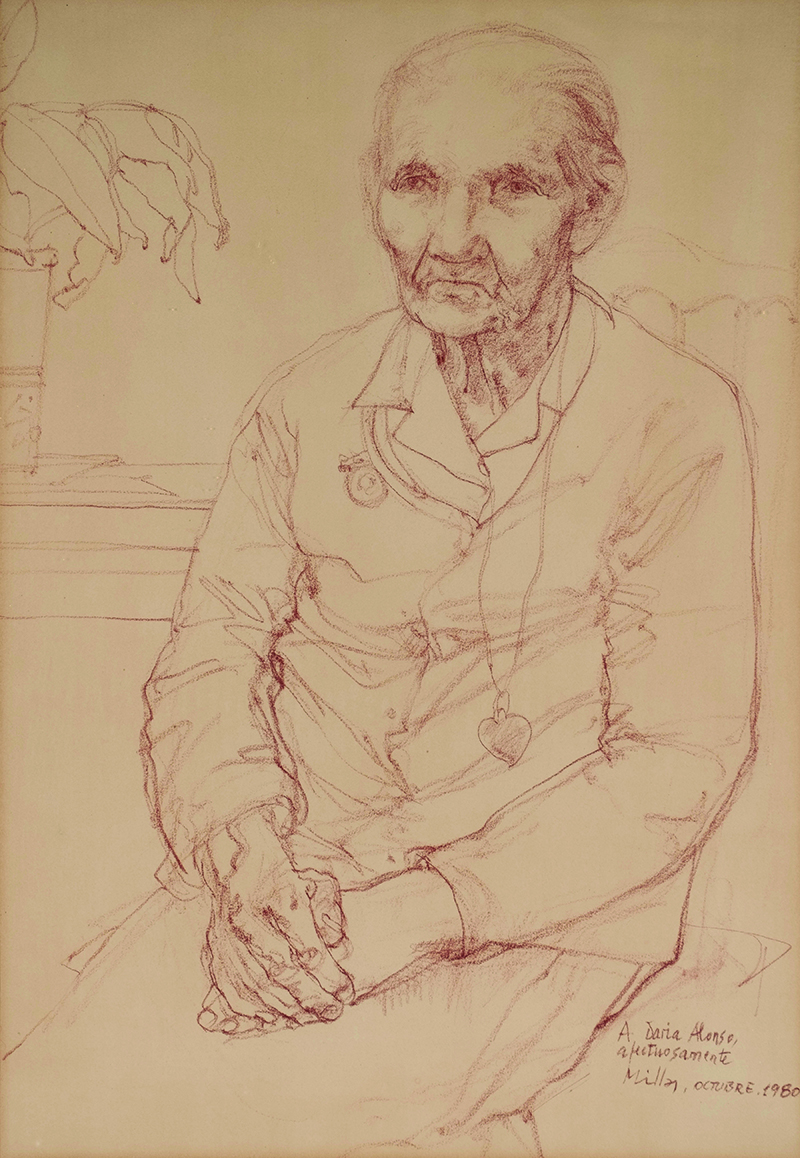

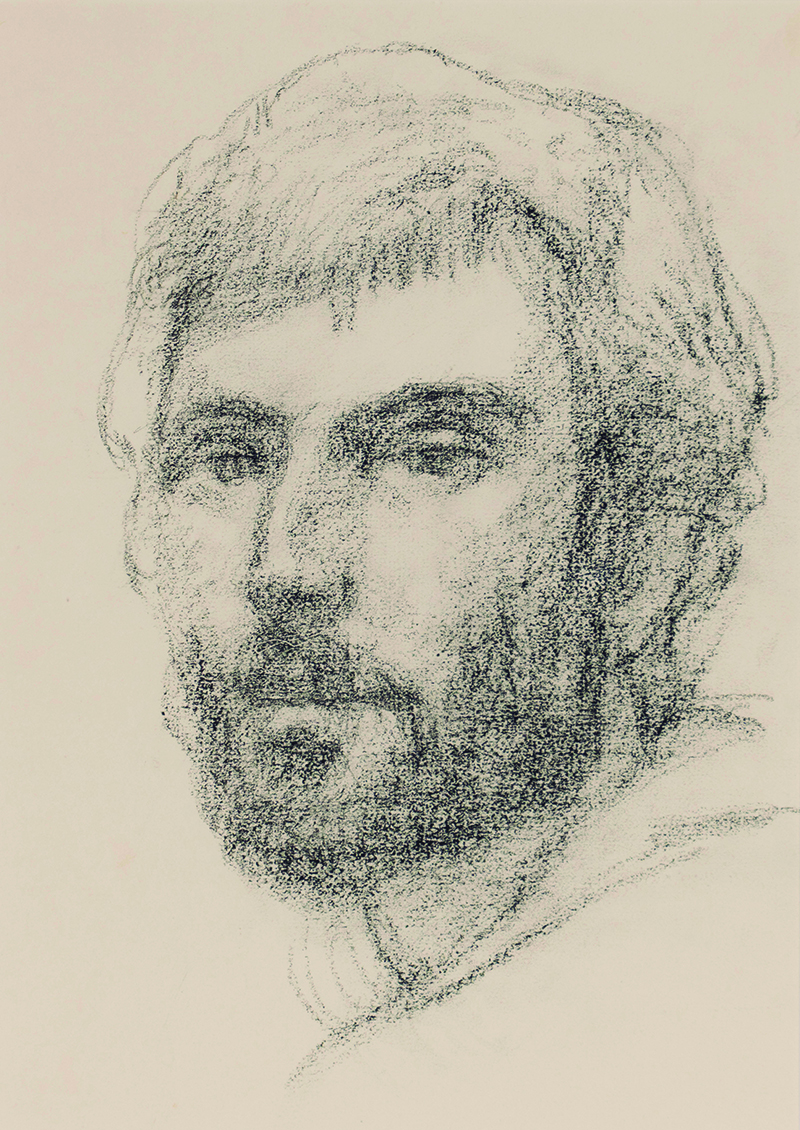

A través de su trazo preciso y expresivo, el artista c apturó la esencia de amigos, familiares y figuras clave de la escena artística de la ciudad. Sus dibujos, ejecutados con carboncillo, lápiz y sanguina, combinan la maestría técnica con una profunda sensibilidad, heredera del retrato esbozado de los grandes maestros.

Fecha: De 13/03/2025 hasta 28/06/2025

Lugar:Sala África Ibarra. Edificio Paraninfo

Horario: De lunes a sábados: de 11 a 14 y de 17 a 21h

Festivos autorizados: de 11 a 14h

Gregorio Millas es un dibujante prodigioso.

Por Pepe Cerda

Lo digo de entrada, en la primera frase, para que quede claro.

Y lo digo con conocimiento porque tuve el privilegio de dibujar al lado de Gregorio, hombro con hombro, del natural, y el mismo modelo, cientos de veces.

Gregorio montó a principios de los ochenta una academia de dibujo llamada Camille Corot en la calle Manifestación número dieciséis, en un estupendo edificio modernista esquina con la plaza del Justicia. Hacía ya algún tiempo que me ganaba la vida dibujando y pintando siguiendo la estela de mi padre, incluso ya había expuesto algunas veces, pero no dudé en acudir a sus clases. Recuerdo el tiempo en el que asistí a la academia de Gregorio como un periodo muy especial, como uno de los más sustanciosos de mi vida. Éramos pocos alumnos y Gregorio nos trataba de un modo especialísimo, nos hacía sentir importantes. Quería ayudarnos a descubrir por nosotros mismos la gracia incomparable de un trazo dado con intención, con la misma intención de un niño que descubre el mundo, cuando lo comprende al tiempo que lo dibuja. Nos enseñó que solo se dibuja verdaderamente cuando se recupera la capacidad de asombro ante cualquier cosa que tengamos ante los ojos. Nos enseñó que el ojo oye y que hay que hacerle más caso que al cerebro, nos enseñó que la mano va por delante de la cabeza cuando se dibuja de verdad y sobre todo que las líneas más importantes de un dibujo son las que no se trazan. Sólo en el vacío sin delimitar, en el blanco del papel, la mirada puede deambular y construir el verdadero dibujo en la mente del que lo mira. Es en el imaginario del que lo mira donde el dibujo se termina verdaderamente. El vacío permite que los ojos paseen y de paso que los pensamientos les acompañen. Un buen dibujo es un conjunto de espacios vacíos.

Aquel año en su academia, 1982, me hizo un retrato con sanguina el 17 de junio, tal y como reza debajo de mi nombre rotulado con letras de imprenta y encima de su firma. Recuerdo perfectamente la sesión de trabajo. Mientras dibujaba me decía que buscaba que Holbein le ayudase desde el pasado y que un milímetro es una milla en un dibujo. Que quería ser preciso y desprejuiciado a un tiempo.

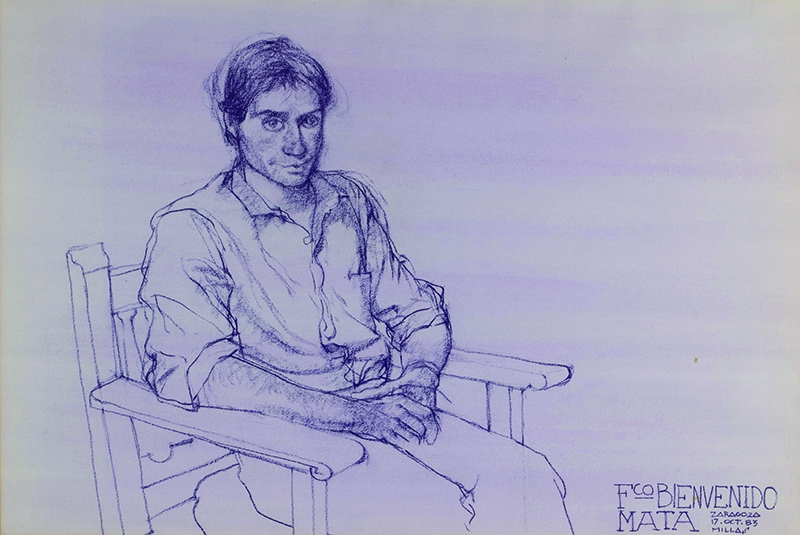

En ese año y en los tres o cuatro siguientes, en su academia Gregorio dibujó un retrato diario ante mis ojos, mientras yo intentaba emularle dibujando otro. El 20 de mayo de 1983 retratamos a Bienvenido Mata, alcalde de un pueblo de Teruel y escultor en piedra. Aún conservo el dibujo. Las comparaciones son tan odiosas como evidentes. Reproduzco ambos al margen (en el catálogo) como prueba del trabajo de ese periodo, sobran las palabras

Para mí, esos dibujos son, no solo lo mejor de su producción, sino los mejores dibujos hechos por un aragonés en las últimas décadas.

Recuerdo verle dibujar embobado y ya era consciente entonces de lo privilegiado que era.

La clase empezaba casi siempre con una charla. Recuerdo que, refiriéndose a dibujos de bailarinas de Degas, mientras nos mostraba reproducciones, nos decía: “Nunca hay que intentar hacer un dibujo bonito. Un dibujo debe ser lo que él quiera ser. El dibujante ha de plegarse a la rotundidad de la sinceridad. Cualquier intento de impostación con un lápiz en la mano estará condenado al fracaso. En realidad, es el temor al fracaso lo que nos hace fracasar”. Otras veces nos decía: “Un retrato es la representación de un sujeto por otro sujeto, por lo tanto, ¡ha de ser necesariamente subjetivo! Una cara cambia de aspecto constantemente, es como el mar, que cambia de aspecto y color incesantemente. Una cara refleja las emociones cambiantes y contradictorias permanentemente. El único retrato objetivo, definitivo, posible, sería la máscara mortuoria”. Y también: “Se ha de dibujar de dentro a fuera. La línea delimita, pero no explica, no es lo mismo que una línea delimite una arista, que una superficie curva. Una superficie rugosa, o una lisa tendrán su línea específica correspondiente. Es difícil de explicar, pero fácil de saber si se atiende al instinto del que todo dibujante debe fiarse”

Los pintores sabemos que, cuando retratamos, el retratado responde a la mirada del artista con otra mirada y es durante ese choque de miradas cuando el retrato toma verdadera forma. Este mismo choque de miradas se reproducirá con el futuro espectador de la obra para la eternidad. Ocurre con los retratos de las momias de El Faiyum, la provincia romana de Egipto. Son los más antiguos que se conservan, se pintaron en la misma época que se escribió el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cómo es posible que nos resulten tan próximos? ¿Por qué aún podemos sentir ese choque de miradas?

Cualquiera que se haya expuesto a la mirada del retrato de Velázquez de Inocencio X en la pequeña estancia de palacio de los Doria Pamphili de Roma habrá podido experimentar que la mirada escrutadora del Papa sigue viva y se sigue cruzando con la del espectador cuatro siglos más tarde. Cuando miramos una fotografía que reproduce un individuo no hay ninguna duda que retrata un hecho pasado; cuando miramos un dibujo o una pintura estamos ante algo que está ocurriendo o, mejor, que está a punto de ocurrir.

En los años noventa, en París, conocí en las fiestas que organizaban mis amigos Caterina Pascalino y Luc Régis a un amigo suyo que aun a pesar de ser francés interpretaba flamenco a la guitarra. Años más tarde, me enteré de que aquel guitarrista resultó ser el filósofo e historiador francés Georges Didi Huberman. Éste, en su libro Vislumbres, reflexiona entre la diferencia entre ver, mirar y vislumbrar. Reflexiona en especial sobre el concepto de “vislumbrar”. Reconocí en este concepto lo mismo que nos intentaba transmitir Gregorio Millas años antes. Vislumbrar es ver a través de la conciencia, que es una cosa bien distinta a la consciencia. Sería fiarse más del alma que de la razón. La consciencia paraliza y la conciencia empuja.

Observar es la mayoría de las veces imaginar lo que esperábamos ver. Los ojos no suelen ver, se conforman con reconocer. Por esto nos dice Degas que observar la realidad con un lápiz en la mano cambia sustancialmente el mundo y que hay una diferencia inmensa entre ver una cosa sin el lápiz en la mano y verla al dibujarla. La voluntad sostenida es imprescindible al dibujar, pues el dibujo exige la colaboración de útiles que están deseando desobedecer a la mano del artista y reproducir automatismos que les son propios. Los ojos quieren vagar, la mano redondear y tomar la tangente, el lápiz gustarse a sí mismo y trazar líneas innecesarias. Otro asunto importante es cuándo dejar el dibujo definitivamente inacabado, cuándo dejar de insistir, dejar que sea lo que él quiera ser. Soy consciente de la imposibilidad de las palabras para expresar lo que intento contar, pero, no obstante, los lectores que hayan experimentado trances parecidos sabrán a qué me refiero. Se trata, esencialmente, de fiarse de uno mismo y callar la temerosa voz interior. Las raras vez que conseguimos hablar para decir verdad, no opiniones ni excusas, notamos cómo las palabras se construyen en la boca al pronunciarlas.

El dibujo es, quizá, el único lenguaje universal comprendido por la totalidad de los humanos del planeta y con el que no se puede mentir. Umberto Eco describió magistralmente la semiótica al afirmar que “la semiótica se ocupa de todo aquello que sirve para mentir”; y John Berger nos dice que “un buen dibujo es una manifestación excelsa de la inteligencia”. Por lo tanto, un buen dibujo no puede ser fingido ni sirve para engañar.

Todo dibujo es una aventura. También un juego. Todos los niños dibujan. Todos los niños saben que para divertirse de verdad se ha jugar en serio. Todo aventurero ha de saber que cuanto más loca sea la aventura, más cuerdo habrá de estar el aventurero.

¿Cómo sabemos aquello que no nos preguntamos? ¿Con cuántas certezas nacemos? ¿Nacemos con la capacidad de admirar el dibujo? Atendiendo la fascinación de los bebés por los dibujos, sean animados o no, podríamos sospechar que sí.

Todos los dibujantes «del natural» o «de la vida» como dicen los ingleses, que es bastante más poético, saben que dibujar es descubrir. El acto de dibujar fuerza al niño o al artista a diseccionar lo que tiene delante y volverlo a unir en su imaginación. Si dibuja de memoria le forzará a ahondar en ella, a mirar dentro de sí, en su propio almacén de observaciones pasadas.

El espejo enseñó al hombre que además de ser el que veía cuando cerraba los ojos y miraba dentro de sí, era además otro: el que le miraba desde el otro lado del espejo. Y sospechó que ninguno de los dos era él. Jean Clair, el historiador francés, dedicó una maravillosa exposición a este asunto que se celebró en el Grand Palais en 1993. La exposición reflexionaba sobre el asunto de alma en el cuerpo, de la encarnación del alma. “L´âme au corps”, así se tituló la exposición. Puedo afirmar que fue una de las mejores exposiciones que he visto en mi vida y, desde luego, la más nutritiva. Reflexionaba sobre los puentes entre la identidad y la alteridad, entre el yo y el otro. Freud nos dice que el yo es otro, que el que creemos ser no somos. Los desórdenes del alma en el cuerpo son inherentes a lo humano. Dibujar a otro es un ejercicio eficaz para parar el mundo y dejar de estar a solas con tu cabeza. Tiene algo de lenitivo, de calmante. Hacerlo en compañía de Gregorio lo hacía especialmente agradable.

Gregorio Millas es, además de un excelente dibujante, un notable escultor y un buen pintor.

También escribe muy bien, con una caligrafía maravillosa. Paco Boisset, en su imprenta Sansueña, imprimió una edición facsímil de unos maravillosos textos de Gregorio que conservé durante años y que con tanto traslado ya no sé dónde andarán. Lo que sí he encontrado es una carta que me escribió a París. Gregorio, más que escribir, dibuja las letras. Es algo común en los grandes artistas. Pienso en las cartas o escritos de Picasso, Sorolla o Rembrandt, por ejemplo.

Se podría afirmar que la belleza es la inteligencia de la materia y que se manifiesta cuando ella quiere. Algunos humanos tienen la especial cualidad de lo que Baldassarre de Castiglione llamaba Sprezzatura, que podría traducirse como “gracia”, o “duende”, según los gitanos. La Sprezzatura consiste en no demostrar afectación alguna, en la ausencia de la impostura.

Hoy, 42 años después, Gregorio Millas como dibujante prodigioso existe solo entre los que tuvimos la suerte de conocerle y los afortunados que poseen alguna obra suya. Entre Ignacio Mayayo y yo hemos localizado algunas decenas de maravillosos dibujos de aquel periodo y creímos que sería de justicia realizar una exposición y un catálogo para que su obra no se olvide.

Un dibujante clásico

Por Ignacio Mayayo

Corrían finales de los años setenta cuando conocí a Gregorio. Eran tiempos en los que la pintura abstracta dominaba el panorama artístico y los pintores figurativos naturalistas éramos muy pocos y en muchos casos, como el mío, de formación autodidacta, pues en las Cinco Villas de donde yo procedía o en Burgos, donde cursé estudios de aparejador, había encontrado escasos compañeros que compartiesen mis inquietudes. Así puedo decir que Gregorio fue mi primer maestro, posiblemente mi único maestro.

Él había estudiado Bellas Artes, tenía formación, admiraba a Corot, Degas, Velázquez… en unos años en los que esa forma de pintar se consideraba superada. Y no solo los admiraba, sino que tenía una forma de hacer en el dibujo que podía emularlos con frescura; la exactitud de Holbein, la composición de Degas, el trazo de Tiépolo y una caligrafía que daba envidia.

Se considera arte clásico lo que ha superado el paso del tiempo, formas antiguas de excelencia que comenzaron a decaer cuando en la Revolución francesa le cortaron la cabeza al rey y el mundo entró en la modernidad, comenzando una transformación cada vez más vertiginosa. Pero lo que yo considero clásico es la transmisión de sabiduría, en orden, en representación, en forma escrita o música. Que emociona de tal manera que el hombre la conserva y no la destruye si no es por barbarie; en vez de eso se la roba en las guerras y colonizaciones y la incorpora a su mundo para hacerlo mejor, para elevarlo.

Es en este sentido en el que Gregorio es un dibujante clásico, y no solo es que en sus dibujos haya interiorizado y digerido a los buenos dibujantes desde Durero a Egon Schielle, sino porque parece que su mano la mueve un ángel.

Un maestro.

DIBUJAR CON LOS OJOS

Por Alejandro J. Ratia

A la familia real británica podemos envidiarle, entre otras cosas, su colección de dibujos, esa que guardan en el castillo de Windsor. Las verdaderas joyas de la corona son de papel. No es ninguna tontería que posean reliquias de Leonardo y Miguel Ángel, pero creo que de entre todos dibujos del castillo, entre todo los que he podido conocer en exposiciones, en libros, navegando en la red, los que prefiero son los de Holbein. Ficharon al pintor alemán para la corte de Enrique VIII. Pocas más complicadas que aquella. De las cabezas que dibujó o pintó, a unas cuantas las separarían al poco de su cuello. Ana Bolena, Catalina Howard, Tomás Moro. Los retratos de la familia del autor de Utopía son de lo mejor de lo mejor. Me gusta lo que dice de Holbein el crítico francés Raymond Cogniat, un crítico de la vieja escuela, autor de una monografía que compré en los «buquinistas». «Nadie fue más lejos que él —traduzco— en la exactitud de la representación, pero su realismo es de una pureza que idealiza al personaje». En ciertos momentos, los retratos fueron ideales e irreales, retratos de filósofos antiguos, pintados al margen de los manuscritos altomedievales, gentes de las que no se conocía el rostro. Y se lo imaginaban. Como se imaginaban una sirena. Ciertos artistas góticos o cuatrocentistas como Ghirlandaio protagonizaron una revolución, tal como la plantearon, en su día, los escultores romanos frente a la idealización de la estatuaria griega. Ghirlandaio pinta la nariz monstruosa de un abuelo, que juega con su nieto. Pero Holbein es algo especial, y esa idealización paradójica, aludida por Cogniat, tiene esa objetividad romántica que es la misma que apartará, por ejemplo, a Schubert del resto de los compositores. Se puede decir que las sonatas de Schubert están perfectamente dibujadas. El arte del dibujo de Holbein es lineal, preciso y, sin embargo, expresivo, como lo es la música de Schubert. Posiblemente es el primero de una saga de dibujantes caracterizada por la seguridad del trazo, por la esencialidad. Por un no se sabe qué perfectamente objetivo. A un hijo de Tomás Moro lo dibuja leyendo, y su cuerpo, su pelliza, sus manos, están resueltos con rapidez, aunque sin titubeos. Se trata de no despistarnos del rostro, sobre todo, de no distraernos de la mirada, de ese triángulo mágico entre los arcos de las cejas y el mentón, donde todo se expresa. ¡Qué difícil hacer una nariz! ¡Qué gran riesgo! Y en un retrato de Ana Bolena, premonitorio, lo que me llama la atención es el cuello, destinado a la espada, empaquetado para regalo por el dibujante con un encaje que se ha molestado en detallar. Qué cosa detallar, cuál no, dónde ejercer más presión, dónde elegir la transparencia. Todo un tratado de las decisiones para el índice y el pulgar, que se aprecia en los retratos en papel mucho mejor que en los retratos al óleo.

La estirpe de Holbein es notable. Incluye a Ingres, por supuesto. El francés terminará siendo el arquetipo del dibujante. Da nombre, y no es ninguna tontería, al papel en que practicar la disciplina. De Holbein no me consta que se guarden escritos, pero sí que los tenemos de Ingres. «Il faut toujours dessiner, dessiner des yeux quand on ne peut pas dessiner avec le crayon». Si lo transcribo en francés es porque así es más fácil imaginar al viejo Ingres diciéndolo, escupiendo un poco de saliva mientras lo dice. Y esto que dice es algo sorprendente, que hace falta dibujar todo el tiempo (tal como le hace falta practicar al pianista todo el tiempo), y dibujar con los ojos, incluso cuando no se tiene a mano un lápiz o un carboncillo (tocar el piano en un teclado invisible). E insiste: «Tenedlo todo en los ojos, en el espíritu, que la figura que queréis representar no sea sino el logro de esa imagen ya poseída y preconcebida». De nuevo se trata de una conciliación entre realidad e ideal.

«Cuanto más simples son las líneas, mayor su belleza y su fuerza», decía Ingres. Uno de sus discípulos en cuanto dibujante y retratista fue Picasso. En paralelo al cubismo sintético, alrededor de 1920, ejecuta a lápiz algunos retratos que se suelen calificar de clásicos. Entre otros, los de tres compositores amigos, con quienes había colaborado. Falla, Satie, Stravinski. Se trata de dibujos ejecutados con pasmosa seguridad. Hay tres retratos de estos tres genios en los que están sentados en lo que parece ser el mismo sillón. El asunto del sillón tiene su importancia en el arte del retratismo. José Manuel Ballester se ha hecho famoso por borrar de cuadros como Las Meninas o El jardín de las delicias a sus personajes. Le propondría a este artista hacer la prueba con el señor Bertin, el famoso retrato de Ingres, y dejar sólo el sillón donde posa el burguesazo en cuestión. Este sillón es trascendente. Desde ese cuadro, el diálogo entre las manos y los brazos del retratado y los otros brazos, los del sillón, cobran un protagonismo tal que amenaza a superar al de la mirada. Las manos del Satie de Picasso, cruzadas sobre el vientre, están hipertrofiadas. Juegan a robarle el protagonismo al rostro, como lo hacían las manos del Bertin de Ingres, apoyándose en el sillón, dispuestas a hacer despegar al retratado. Pero unas y otras manos no tendrían esa importancia si no fuera por el papel que juega el propio sillón en este asunto. Arquitectura del retrato.

Los sillones de David Hockney y de Lucien Freud son también grandes secundarios. Freud llega a retratar solo al sillón, como lo hiciera Van Gogh con su silla. Aunque compiten en su mundo colchones desnudos y sillones. David Hockney, Lucien Freud son también socios de ese club del retrato en papel, el club Holbein, la cofradía Ingres. En el siglo xvi, en tiempos de los Tudor, el dibujante real se ocupaba de la corte; en tiempos de Isabel II y de los Beatles, los artistas modernos se rodean de una corte particular de amigos y de amantes. Es interesante que se trate, en cualquier caso, de un círculo cerrado. De otra corte plebeya. Una exposición de Hockney en la National Portrait Gallery incluía 150 dibujos, pero estos correspondían a tan solo cinco personajes. La diseñadora Celia Birtwell ha sido la modelo más frecuente del más californiano de los artistas ingleses, y podemos verla envejecer a lo largo de decenas de papeles sucesivos. Lucien Freud, por su parte, pintó a la reina, al barón Thyssen, pero con quienes se obsesionó de verdad fue con unas pocas personas, un círculo íntimo. Su asistente David Dawson fue, tal vez, su modelo más sacrificado.

Del dibujo como disciplina se pueden tener muchas opiniones, y sus registros son múltiples. Creo que a la objetividad idealista de Holbein o de Ingres, se puede oponer el estilo de Degas. A éste le gustaba comparar dibujo y escritura, y entendía que el dibujo era la expresión más directa y espontánea del artista. Es posible que Goya o Rembrandt opinasen lo mismo. Lo que no parece admisible, en cualquier caso, es el titubeo, y las de Ingres y de Degas son dos formas diferentes de ser preciso.

En la ciudad de Zaragoza hemos tenido algunos vástagos de la genealogía Holbein. Lo fue González Bernal, quien hacia 1930, en París, realizó una serie de retratos a lápiz espléndidos, exactos, quirúrgicos, y los dibujó en paralelo a sus paisajes surrealistas. Unos paisajes a los que hacía sorprendentes una objetividad delirante. Y no puedo olvidarme de Alberto Duce. En alguna casa burguesa de Zaragoza me he encontrado alguno de sus desnudos, y me ha parecido maravillosa la idea de convivir con un dibujo así, con ese «suave erotismo» que le atribuían, y que no me parece tan suave, sobre todo, mal iluminado, como suelen estar mal iluminados los dibujos en las casas. Estar leyendo bajo una lámpara de pergamino, en un sofá de terciopelo ajado, vigilado por ninfas desnudas, dibujadas con exactitud por Duce, y heredadas de tus padres. Es algo notable. Al margen de esos desnudos, de líneas precisas, Duce también tuvo mérito como retratista.

La Zaragoza de los ochenta tuvo en Gregorio Millas un dibujante abnegado. Al modo de Holbein en tiempos de los Tudor, Millas se dedicó a retratar una corte bohemia sin rey claro ni fortuna. Como en el caso de Holbein, en muchos casos, el dibujante rotula el nombre del retratado, con una rotulación muy peculiar, de estilo antiguo, renacentista. Este esfuerzo por dibujar a los demás, a los amigos, a la familia, podía parecer a esas alturas del siglo xx, en los ochenta, un ejercicio trasnochado, y lo era, en realidad, pero aquel fue un tiempo en que todos volvimos a ser contemporáneos de cualquier tiempo. El anacronismo fue lo suyo. Y es posible que los dibujos envejezcan mejor que las fotografías, y que den un testimonio de época más convincente.

Gregorio Millas fue dibujante y maestro de dibujantes, a quienes enseñaba en su academia. Tal vez por eso, en sus dibujos conviven registros diferentes. Registros de saber hacer. Si hablaba párrafos atrás de los modelos de Ingres y de Degas, hay dibujos de Gregorio Millas que se acogen a uno u otro patronazgo, pero, a mi juicio, donde el zaragozano es más interesante es en el territorio Ingres, en el del dibujo más preciso, el de la línea segura, el de la objetividad idealizada.

La persistencia de una tradición, en paralelo a contextos tan variables como el Renacimiento, el Romanticismo, las vanguardias o la posmodernidad, parece que hable de una necesidad vital, de transmigración de los espíritus. Al comentar los retratos de Holbein, de Ingres, de Picasso, he ido acumulando una serie de tópicos, de argumentos visuales compartidos, y a ellos se puede regresar, repasando los papeles de Gregorio Millas, aportando algunas peculiaridades.

De los retratos de esta exposición del Paraninfo, mi favorito es el de un hombre algo gordo y malhumorado, de cuello corto y grueso, cuello apretado por una corbata que asoma por un jersey de pico. Es un hijo perfecto de la saga Holbein, y se da la mano con esos retratos picassianos que antes comenté. O con los de Hokney. No sé quién es el interfecto. Esta vez no hay rótulo ni anotación. Pepe Cerdá está intentando averiguarlo. Es un personaje de la Transición en Zaragoza, obviamente, pero podría ser uno de los modelos de Otto Dix o de Christian Schad, en tiempos de la República de Weimar. Está sentado en una butaca de ratán, no tan llamativa como la que hizo famosa Emmanuelle, pero con su punto exótico, de mueble de exterior reaprovechado para un interior. Y ese interior, donde el sujeto posa, a diferencia del intrincado diseño del sillón, es un espacio austero, delineado en molduras rectas. Tres formas de vivir las líneas se superponen. La de la arquitectura neoclásica, con sus ortogonalidades, el rococó criollo del trenzado del ratán, los trazos curvos y cortos que retratan al personaje, y que detallan, por ejemplo, sus manos gordezuelas. Se diría que a su modelo el dibujante lo ha inflado, pues se diría que es retaco, por sus proporciones, pero empequeñece ese sillón donde le han pedido que pose. Es algo ligeramente anómalo. Pese a estar un tanto grueso, no se ha desabrochado la americana, y ese botón tirante ayuda a contener su anatomía, que se sostiene en su asiento con gravedad y humor de saco de cemento. Es uno de esos retratos donde el rostro cobra vida con una densidad mayor de trazos, un rasgo de retratística ingresiana. Los labios se curvan huraños, hacia arriba, al encuentro de una nariz de ganso, que sirve muy bien al propósito de sostener las grandes y angulosas gafas, tras la que los ojos se abren lo justo, como los de un artillero en un búnker. Una seriedad que me resulta simpática, la de ese hombre.

Me gusta reconocer a algún amigo entre los retratados. Al joven pintor Ignacio Fortún, por ejemplo, de veinticuatro años allá por 1983. Sentado en otro sillón, con cara de niño disfrazado de Quevedo (Francisco de). Quiere parecer mayor de lo que es. También el dibujo quiere parecerlo. Este retrato es de otra época, porque debemos considerar así aquellos años, por supuesto, pero también parece de otra época distinta de aquella en que se hizo, porque parece un retrato de la bohemia de hacia 1900, de algún tipo de Els Quatre Gats. Fue propio de los ochenta (posmodernidad canónica) viajar en el tiempo. Algún otro retrato de Millas tiene un aire de Nonell.

En varios casos, los retratos lo son de una pareja. Hablamos ahora de música de cámara. A Javier y César los retrata el año 84, a cada cual, en su butaca, la mirada del uno dirigida a su libro, la otra al dibujante. Cada retratado tiene su personalidad, y también la tienen sus respectivos sillones. Aquí cada sujeto ocupa su parcela del papel y del espacio, pero me parece que es notable otro dibujo, de otra pareja, ahora dos mujeres, donde también hay dos sillones, y donde las cosas se trastocan. Una de las retratadas ha abandonado el sillón del fondo para sentarse sobre las rodillas de su compañera. No sé cuál es el parentesco entre ambas. El gesto es maternofilial.

En este, como en otros dibujos, la indumentaria nos traslada a la época en cuestión. A los ochenta. El lujo austero de Holbein se complacía, como he contado antes, en unos bordados, sobre el cuello de Ana Bolena, aquí, en Gregorio Millas, en un cinturón, en las costuras de un peto. En la cazadora vaquera de un joven, de Jorge, retratado en el 82, en los detalles de la decoración underground sobre sus bolsillos de plastrón.

Pasar estos papeles, repasarlos, puede ponernos nostálgicos. No es la mejor de las opciones frente a ellos. Lo mejor de estos retratos es esa precisión que, aunque destile su poesía, vacuna contra el sentimentalismo.

DESAZÓN–LUZ

Jorge Gay

Cuando la desazón,

el desván de lo oscuro

o el fulgor del tedio.

Cuando todo parece distinto

todo cae o bien desaparece

queda el trazo sereno, puro,

esbelto, severo y sabio

de Gregorio Millas

diciendo lo justo

poniendo lo necesario.

Aquello que no estaba

y que nombraste

fue luz cuando lo hiciste.

Se llama dibujo

Nota: Las fotografías de la obra de Gregorio Millas han sido realizadas por Kiko Ostalé