Por José Antonio Díaz Díaz

La globalización, la revolución tecnológica y la saturación informativa han transformado nuestra percepción de la realidad y los modos de vida contemporáneos.

Nuestra sociedad está en modo crisis permanente y reacciona a la ansiedad provocada por la manipulación mediática con el consumo masivo de psicofármacos y otras sustancias y la objeción informativa.

José Antonio Díaz Díaz

Corresponsal del Pollo Urbano en Santa Cruz de Tenerife. Islas Canarias.

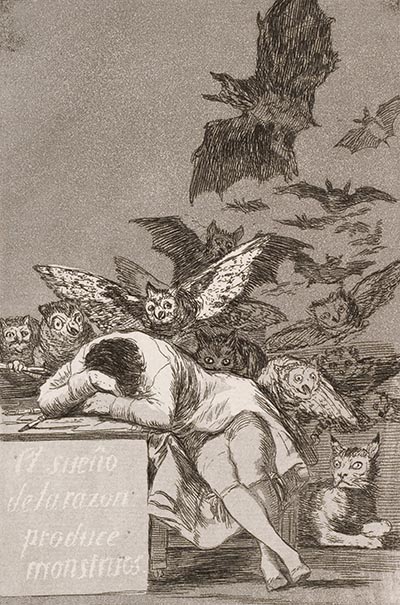

En la Europa moderna surgió la concepción del individuo como un ser libre y responsable, constructor de su existencia en dos ámbitos interrelacionados: el público y el privado. Hoy, esa imagen se evoca con nostalgia, aunque nunca fue plenamente real, pues aún no asumimos que somos parientes cercanos de los chimpancés, aferrados a una roca errante en el cosmos, inmersos en una pugna constante entre la razón y la irracionalidad, donde esta última parece llevar la delantera.

Desde las ópticas postmodernas actuales -sean estas lo que el lector quiera interpretar-, nuestras mentes limitadas intentan responder a las eternas preguntas, aunque muchas veces se formulan de manera incorrecta, pues indagamos sobre lo irresoluble y no sobre lo que sí tiene respuesta. Si no hay búsqueda, no hay hallazgo. Sin embargo, es posible rastrear una symploké, una red o entramado compuesta por los elementos que configuran el caleidoscopio de la realidad: intereses, recursos, conflictos, poder, violencia, cooperación, sociedades, ideas y los innumerables relatos que legitiman cualquier perspectiva. Somos seres interesados, hábiles y sociales, y el aprendizaje colectivo es nuestra principal herramienta de adaptación.

Durante nuestra breve estancia en el planeta, hemos creado ciertos mitos que se presentan como fundacionales de la humanidad, aunque en realidad solo corresponden a esta época: el progreso y el antropocentrismo, pilares del capitalismo. No somos tan distintos de nuestros antepasados; nos define el temor ancestral a la escasez, que culturalmente se ha transformado en avaricia, codicia, glotonería y consumismo desmedido. El marco cultural de antaño era la magia, las religiones, las artes, el saber racional y las técnicas disponibles. Hoy, ese marco persiste, aunque se le han sumado la ciencia y la tecnología.

Desde la segunda mitad del siglo XX, la humanidad ha alcanzado la capacidad de satisfacer la escasez para todos de manera sostenible y de resolver situaciones complejas -como la pandemia de COVID-19- mediante cooperación, ciencia y un uso responsable de la tecnología, o incluso de afrontar eventos puntuales, como el apagón energético de casi 24 horas en la Península Ibérica, cuando escribo estas líneas. Paradójicamente, la política y la economía, con ayuda de la tecnocracia, han amplificado exponencialmente los efectos culturales de ese miedo. No somos profetas ni aspiramos a serlo, pero sí podemos afirmar un principio: si el capitalismo persiste en su modelo actual, su destino natural será conducir a la especie humana a la extinción. Sea pronto o tarde, de manera gradual o apocalíptica, lo relevante es la lógica: si la causa persiste, el efecto llegará; el destino de una especie que destruye su hábitat es desaparecer.

Somos fruto de la evolución, un proceso sin propósito ni inteligencia, basado únicamente en la adaptación. Si la humanidad se convierte en un agente de disrupción global, simplemente desaparecerá, como tantas otras especies antes. Sin embargo, nos empeñamos en negar lo evidente, recurriendo al negacionismo, el supremacismo y las religiones, pues preferimos creer en vez de saber, confiando en que los dioses proveerán. La ideología sustituye a la ciencia y la filosofía, e incluso esta última termina al servicio de la primera.

La desinformación y la infodemia delimitan un espacio líquido y mutable donde se forjan las imágenes y relatos que configuran nuestra percepción de la realidad bajo la forma de sentido común o conocimiento mundano. Su valor de verdad es secundario; lo importante es su funcionalidad como conocimiento básico. Estos constructos son tan naturales como los de nuestros ancestros. El uso de tecnología no añade ni resta valor de verdad en sí mismo: técnica y tecnología son herramientas, no sujetos autónomos con voluntad propia.

Cualquier persona que repase los últimos cincuenta años de su vida -o de los que tenga perspectiva- y se atreva a cuestionar su proceso de construcción personal y social de la realidad y su interacción con las tecnologías de la información y comunicación, sentirá el vértigo de la aceleración del tiempo y del conocimiento, junto a una creciente sensación de impotencia que deriva en ansiedad, ante la imposibilidad de comprender una realidad cada vez más líquida, mutable e incoherente.

Si analizamos las herramientas de las últimas cinco décadas, observamos una carrera vertiginosa y fascinante: desde los primeros ordenadores personales hasta la omnipresencia de internet y el ya casi obsoleto correo electrónico, pasando por la telefonía móvil, la banda ancha, la digitalización de textos, audios y vídeos, la minería de datos, los motores de búsqueda, la Web 2.0 interactiva, la inteligencia artificial emergente, el Big Data y, como eje central de nuestra vida digital, el teléfono inteligente.

En cuanto a los contenidos -un aspecto menos consciente-, el siglo XXI ha convertido los datos brutos, desprovistos de contexto o significado para el receptor (aunque no para quien los procesa), en el nuevo oro. La información se elabora a partir de esos datos según los marcos de referencia, generando conocimiento significativo para el usuario, que a su vez permite, en un ciclo interminable salvo colapso del sistema, crear nuevas cadenas de valor, perspectivas, problemas y soluciones, conocimiento relevante.

Este proceso ha generado dos etapas diferenciadas, según las herramientas y competencias para gestionar la información, con implicaciones políticas y económicas cuantitativa y cualitativamente diferentes para los acontecimientos actuales. El presente nunca ha sido tan continuo y discontinuo a la vez. Da la impresión de que lo cuántico ha saltado de la realidad atómica a la cotidiana, contribuyendo al caos del sentido común.

La globalización, primero tecnológica y luego económica -nunca política-, se presentó como una meta de progreso, aunque pocos supieron ver en ella el núcleo problemático del estado actual de las cosas. La caída del Muro de Berlín trajo una ola de esperanza, hoy frustrada por unos y otros. Los años noventa parecieron una panacea, una época de ilustración y optimismo en el progreso, que algunos interpretaron como el “fin de la historia”. Parecía que nos encaminábamos hacia la paz perpetua, aunque la guerra en la ex Yugoslavia pronto desmintió esa ilusión.

Como un rey muerto, la sociedad red dio paso a la de la información, y esta, a la del conocimiento. Las tecnologías de la información se transformaron en herramientas de comunicación y, para algunos, en tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. Una lección clave: acumular información solo es útil si somos capaces de ordenarla y operar con ella para explicar, comprender, interpretar, aplicar y crear nuevo conocimiento. Las empresas tecnológicas lo entendieron perfectamente.

Esta nueva etapa devuelve a la educación, en su sentido más amplio, el papel de cultivar el saber crítico, que, dada su amplitud, exige aprender a aprender y, sobre todo, nos dota de criterios para distinguir los diferentes modelos educativos y su relevancia según sus metas y procedimientos.

La evolución desde la mera disponibilidad de información hasta la necesidad de un procesamiento reflexivo y creativo nos remite a la lección fundamental de Peter L. Berger y Thomas Luckmann sobre la construcción social de la realidad: nuestro entorno no es un reflejo objetivo, sino una trama de significados que tejemos colectivamente.

La sociedad del conocimiento del siglo XXI no debe medirse por la cantidad de información consumida, sino por la calidad del conocimiento producido y compartido. En esta tarea crucial, la tecnología es solo un vehículo; la brújula sigue siendo nuestra capacidad de pensar críticamente y nuestra responsabilidad individual y colectiva para construir una realidad mejor informada, condición necesaria -aunque no suficiente- para avanzar hacia la justicia y la paz.

La información fluye de manera torrencial y los datos resultantes no siempre son significativos ni relevantes para el receptor. Todo relato debe partir de un principio: no hay cifras sin ideas, ni pintura sin marco, ni libertad sin límites. Necesitamos marcos, guías y esquemas para descifrar el mar de titulares, tendencias, opiniones y profecías, a menudo empaquetadas en el formato efímero y viral del meme.

En este ejercicio de cartografía de la atención, se han utilizado diversas herramientas de inteligencia artificial para rastrear las etiquetas y temas recurrentes en los relatos mediáticos y la cultura memética de las redes sociales en España durante los primeros cien días de la 47ª Presidencia de EE. UU., presentada por los medios como una de las más disruptivas de la historia reciente. Un primer análisis revela consenso estadístico y algorítmico entre las inteligencias artificiales sobre los focos de interés predominantes en este primer cuatrimestre de 2025.

Permítase una breve digresión sobre el término “algoritmo”, tan demonizado como esencial. Lejos de ser un ente maléfico, un algoritmo es simplemente un conjunto ordenado y finito de operaciones para resolver un problema, un camino a seguir. Como todo camino, puede estar en un mapa conocido o en manos de unos pocos. Su valor y utilidad dependen de su finalidad y transparencia.

Retomando el mapa de nuestra atención colectiva (redactado antes del fallecimiento del Papa Francisco y el apagón energético en la Península Ibérica), la guerra emerge como el tema central, con una particularidad: la intensa focalización en el conflicto de Ucrania, frente a la relegación de la guerra en Gaza, que aparece en cuarto lugar junto a las referencias a Palestina e Israel. Esta disparidad, posiblemente explicable por la proximidad geográfica, las alianzas geopolíticas y el impacto económico en Europa, merece una reflexión sobre cómo priorizamos el sufrimiento global, sin descartar una intencionalidad política eurocéntrica de los medios y el enfoque en Rusia como responsable, obviando lo ocurrido entre 1989 y 2022 y el papel de EE. UU. y la UE.

El segundo gran foco es la política nacional: el devenir del gobierno de coalición y los debates parlamentarios polarizados. En tercer lugar, la inflación, y en quinto y sexto, las figuras de Putin y Netanyahu.

El consumo mediático español dibuja una sociedad preocupada por el medioambiente, los avances del feminismo, las polémicas en torno a Trump y EE. UU., el mercado laboral y el acceso a la vivienda. También destacan la influencia creciente de China, las tendencias efímeras de TikTok, la pasión por el deporte, las tensiones comerciales, los flujos migratorios y la actualidad local.

Este es el reflejo, el mapa que, a través de los “clics” y “me gusta”, devuelve la inteligencia artificial sobre nuestros intereses informativos. Es una imagen fija, que no revela la información que buscamos y no hallamos. La cuestión es si navegamos por donde queremos o por donde nos conducen. Probablemente necesitamos una urgente recalibración humana de nuestra navegación, volviendo a la brújula y el sextante para contrastar con el GPS.

La saturación informativa es presentada por los defensores del statu quo como síntoma de pluralidad, libertad y modernidad. En la práctica, es niebla y ruido que impide ver y escuchar. Todo se reduce a emociones, identidades y sentimientos.

Esto requiere de una teatralización burda, que consiste en personificar la tecnología: una prosopopeya tosca que convierte a los algoritmos en responsables del statu quo, igual que se hace con los mercados para explicar procesos económicos, olvidando que ambos son productos humanos. Es la excusa perfecta: “se cayó la red”.

No existen dioses invisibles ni visibles, solo ídolos creados por publicistas y especialistas al servicio de dirigentes empresariales y políticos, quienes deciden nuestras necesidades y, por extensión, lo que debemos comprar, enseñándonos primero a sentir para que después veamos, escuchemos, y pensemos según lo que se nos ofrece.

El resultado es ansiedad, apatía y asfixia moral, una pandemia de psicopatología cotidiana. Las cifras de consumo de sustancias en España lo evidencian: ansiolíticos (110 dosis diarias por cada 1.000 habitantes), antidepresivos (98,4 dosis), alcohol (76,4% de la población en el último año), tabaco (39%), hipnosedantes (13,1%), cannabis (10,6%) y cocaína (2,4%).

No es un castigo divino, sino consecuencia de decisiones políticas y económicas, al igual que lo es nuestra reacción en forma de objeción informativa selectiva o consumo de sustancias.

Este fenómeno de infodemia y relativismo ingenuo es una característica esencial de la globalización, entendida como libertad absoluta para invertir, producir, comprar y vender minimizando regulaciones, lo que da forma al desarrollo desigual, núcleo del sistema capitalista, que genera cuerpos diferentes y evoluciona ad hoc según las exigencias territoriales, sociales y culturales, moduladas por las élites.

Existe una tendencia a reducir la globalización a un fenómeno postmoderno, consecuencia de la caída del Muro de Berlín, ignorando que la mundialización económica comenzó en el siglo XV, cuando los genoveses invirtieron en ingenios azucareros en Gran Canaria para vender azúcar en Europa. Incluso pueden rastrearse efectos “globalizadores” en las rutas migratorias y procesos de colonización, antecedentes violentos de conexiones forzadas con consecuencias “globales”, como sugiere Jack Weatherford al afirmar que “Gengis Kan fue el primer globalizador, aunque no lo supiera”.

La globalización moderna y el capitalismo han ido siempre de la mano, en un sistema de trampas al solitario o disociación interesada: mientras unos capitalistas denuncian aranceles que afectan a su producción, otros los reclaman para proteger la suya. Es la base de la llamada Doctrina Miran: globalización para los demás, proteccionismo para sí, inspiración de la política económica de Trump.

El imperialismo se manifiesta como proteccionismo nacionalista y presión internacional para resolver las contradicciones internas del capitalismo estadounidense, trasladando el coste al resto del mundo y perpetuando el sistema de “trampas al solitario” que caracteriza la globalización.

La diferencia cualitativa y cuantitativa entre la mundialización del siglo XV y la actual radica en el tamaño de los actores económicos: “Las 500 mayores empresas del mundo generan ingresos equivalentes al 40% del PIB global. Si fueran un país, serían la economía más grande del planeta” (Forbes Global 2000). En España, los ingresos de las 35 empresas del IBEX 35 en 2023 equivalieron al 50% del PIB nacional (€1,5 billones).

A esto se añade la digitalización de la economía, que hace inviable cualquier gobierno económico efectivo que no sea el corporativo o el ejercido por potencias imperiales.