Por José Antonio Jesús Díaz Díaz

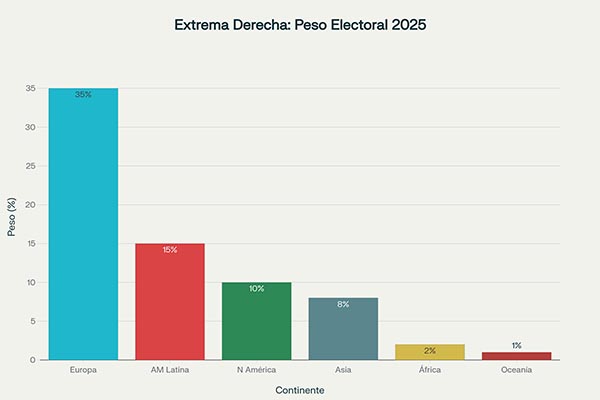

Asistimos a la consolidación de un paradigma autoritario global articulado en torno a imperialismos en pugna, y extremas derechas nacionales subordinadas. El «Proyecto 2025» y la «Agenda 47» estadounidenses son las guías doctrinarias y la derecha conservadora europea persiste en la estrategia errónea de copiar el ideario ultra, ignorando que los resultados electorales demuestran que los votantes prefieren el original.

José Antonio Díaz Díaz

Corresponsal del Pollo Urbano en Santa Cruz de Tenerife. Islas Canarias.

El año 2025 marca la consolidación de un paradigma autoritario global que ha dejado de ser, marginal para situarse como fuerza influyente en muchas democracias occidentales.

- Diego Rivera. El hombre controlador del universo-1934. Censurado en 1932 por la Familia Rockefeller por incluir la figura de Lenin. Expuesto Palacio de Bellas Artes (Ciudad de México)

Este fenómeno no puede analizarse solo como un ascenso electoral transitorio de partidos de ultraderecha, tampoco como una moda pasajera, sino como una mutación estructural del capitalismo contemporáneo que adopta un núcleo ideológico que Umberto Eco denominó en 1995 «Ur-Fascismo» o fascismo eterno: una constelación de rasgos recurrentes —el mito de la nación, el culto a la violencia, el antiintelectualismo, el rechazo a la diversidad y la construcción de enemigos existenciales— que se adapta a las exigencias de los contextos nacionales y regionales. Eco advirtió que el fascismo no es un vestigio del pasado, sino una lógica política y cultural siempre latente, capaz de reaparecer cuando confluyen ansiedad colectiva, miedos grupales, crisis y desorientación social. En Europa, esta lógica se expresa en partidos nacionalistas e iliberales con opciones reales de gobierno; en América, a través de movimientos populistas personalistas como el «trumpismo» o el «mileísmo»; y en otras regiones, bajo formas híbridas de nacionalismo religioso, autoritarismo estatal o fundamentalismos étnicos. Aunque su manifestación varía, su desafío a los valores democráticos liberales constituye una amenaza persistente y creciente a escala global.

El fascismo fue y sigue siendo un movimiento articulado mediante un neolenguaje que exalta la fuerza y una forma de masculinidad hegemónica y agresiva, a menudo referida como «masculinidad tóxica», caracterizada por la violencia, la dominación, la represión emocional y la intolerancia. Esta masculinidad se convierte en elemento identitario central en la movilización colectiva de sus seguidores. El fascismo se define por la negación absoluta de la diversidad y el disenso, y propone una mitología centrada en la unidad y el destino común del pueblo, la patria, la raza y la naturaleza entendida como mito: un orden jerárquico, una ley «natural» que legitima la supervivencia del más fuerte y justifica la exclusión y violencia contra los considerados débiles o diferentes.

Históricamente, el fascismo ha explotado el miedo para construir su base identitaria y justificar su autoritarismo, dirigiendo su hostilidad hacia grupos presentados como enemigos internos y amenazas existenciales. En sus manifestaciones clásicas —como el nazismo alemán y el fascismo italiano— el antisemitismo fue central, con los judíos como principal chivo expiatorio. A ello se sumaron la persecución sistemática de comunistas, anarquistas, sindicalistas, gitanos, homosexuales y personas con discapacidad, bajo políticas raciales, sociales y represivas que culminaron en deportaciones, encarcelamiento y asesinatos masivos. El programa genocida nazi, y en menor grado el italiano, se cimentó en la doctrina de la pureza racial y la idea de una sociedad futura, homogénea y excluyente.

En la dictadura franquista, aunque el antisemitismo existió en la propaganda y la exclusión social (Archivo Judaico y campañas antijudías), la violencia se centró prioritariamente en la represión política y social contra republicanos, comunistas, anarquistas y disidentes, practicando largos años de persecución, deportación y encarcelamiento, en una lógica de «limpieza» centrada en los «rojos».

En la actualidad, aunque estos colectivos históricamente perseguidos —judíos, minorías étnicas, opositores políticos, colectivos LGTBIQ+— siguen siendo estigmatizados en ciertos contextos, el neofascismo ha ampliado, desplazado y sustituido los grupos objeto de su ira y persecución. Hoy sus campañas de odio se dirigen especialmente contra el islam (y migrantes en general), el feminismo, la diversidad sexual y de género, así como contra cualquier forma de pluralismo social que desafíe el orden patriarcal y nacionalista.

Lo que denominan «ideología de género», —presentada como una amenaza falsa y fabricada—, se convierte en símbolo aglutinador del rechazo a la igualdad y al reconocimiento de nuevos derechos. Bajo esta etiqueta, fusionan en un relato totum revolutum teorías conspirativas como la del «gran reemplazo» o la presunta guerra de civilizaciones (La rendija por la que se coló la extrema derecha) con racismo, xenofobia, antifeminismo, homofobia, negacionismo y supremacismo, articulando una narrativa política que identifica cualquier avance social con una desnaturalización peligrosa de la identidad, la familia y el «orden natural» que se pretenden restaurar. Por todo ello, desde la ciudadanía debemos oponer resistencia a los ataques crecientes contra la justicia de género.

El núcleo del neofascismo contemporáneo es la defensa del etnocentrismo patriarcal y una masculinidad hegemónica como modelo de familia y de comportamiento. Esta visión se coloca en el centro de la reacción autoritaria, y opera como criterio de demarcación, para calificar de «desviado», «desnaturalizado» o «antipatriótico» todo lo que se aparte de ese proyecto de sociedad homogénea. Bajo esa lógica, la negación de la diversidad se interpreta como un retorno al único orden legítimo, reeditando, bajo nuevas formas, el viejo sueño de exclusión y pureza.

Cabe destacar su oportunismo político y discursivo, ya que las víctimas propiciatorias varían según las circunstancias históricas, geográficas y tácticas, adaptándose para fabricar un enemigo funcional que legitime la movilización y cohesión estatal o grupal. Así, la función estructural del miedo persiste como motor vital de estos autoritarismos; pero sus objetos se reconfiguran constantemente para rechazar los cambios sociales que cuestionan el orden jerárquico defendido por el fascismo y sus formas contemporáneas.

Umberto Eco identificó catorce características fundamentales del fascismo eterno, que cabe agrupar en tres categorías, y que nos ayudan a entender los procedimientos de la actual transnacional fascista.

En el ámbito del conocimiento, el fascismo eterno se distingue por un arraigado culto a la tradición, reflejado en sus discursos donde se insiste en volver a los valores tradicionales para restaurar una sociedad «ordenada y segura». Al mismo tiempo, se rechaza el pensamiento crítico y la pluralidad, promoviendo la censura en la escuela y en los medios. Por otra parte se impulsa el negacionismo científico: cambio climático y campañas antivacunas. Esta agenda se materializa desde un activismo inmediato y emocional que desplaza la reflexión mediante estrategias de manipulación digital, que de paso generan un ambiente de polarización política a través de las redes sociales. Por último, se instrumentaliza el miedo a la diferencia, especialmente hacia migrantes, feministas y colectivos LGTBIQ+

En el ámbito ideológico, el fascismo se nutre de una obsesión conspirativa que se traduce en la difusión de narrativas como el gran reemplazo y la supuesta guerra de civilizaciones, que legitiman la cosificación de migrantes, refugiados, y las ONG que les asisten. El fascismo perpetúa la narrativa de una «guerra permanente», visible en las manifestaciones que promueven. Igualmente potencian el desprecio sistemático hacia la vulnerabilidad social. Todo ello se articula en torno a un machismo autoritario estructural, y un control ideológico temprano de la juventud, mediante políticas y medidas educativas que buscan adoctrinar.

En el ámbito de la comunicación y la acción política, el fascismo promueve un liderazgo carismático y jerárquico que fusiona la identidad del líder con la del pueblo. Esta estructura reclama el uso de un poder autoritario, centralizado, único, gobiernos fuertes, que actualmente se presentan como versiones de la teoría del «ejecutivo unitario». Es una obviedad que gran parte de la comunicación política en su conjunto ha devenido en bronca continua, cayendo en las trampas de la estrategia de comunicación fascista, que con su neolenguaje ritualizado y simplificado, a veces simplemente soez y tabernario contamina todo el debate político, limitando, —cuando no imposibilitando— el debate, a fin de promover una sociedad polarizada.

El Proyecto de Transición Presidencial 2025 de la Heritage Foundation, con su plan de consolidar un «ejecutivo unitario» que concentre el poder en la figura presidencial, y la Agenda 47, manifiesto nacionalista del segundo mandato de Donald Trump, presentan múltiples características que se alinean con la definición de fascismo de Umberto Eco en «Ur-Fascismo». En el ámbito del conocimiento, se promueve la supresión de políticas que fomentan el pensamiento crítico, la diversidad cultural y la inclusión social, como la abolición del Departamento de Educación o la eliminación del Green New Deal, fomentando así un pensamiento uniforme y antiintelectual que busca simplificar la complejidad social.

Desde la perspectiva ideológica, estos planes impulsan un nacionalismo excluyente y proteccionista, reforzado por una narrativa que identifica enemigos externos e internos — inmigración irregular y movimientos sociales considerados desestabilizadores — que son cosificados y criminalizados. Esta visión se sustenta en la recuperación de valores conservadores y religiosos y en la negación de los derechos de las minorías, conformando un supremacismo cultural y político evidente.

En cuanto a la acción política, proponen una concentración extrema del poder ejecutivo, debilitando los controles y equilibrios institucionales. La militarización de fronteras y la persecución de opositores reflejan la instrumentalización del terror y el control masivo, elementos clave del fascismo clásico. Así, en estos documentos no solo se editan las formas tradicionales del fascismo, sino que se adaptan sus características al contexto contemporáneo, confirmando la vigencia de las categorías analíticas de Eco para comprender la irrupción del neofascismo en la política actual.

Pero todo lo dicho no es suficiente para entender el avance contemporáneo de la extrema derecha, debemos considerar también los factores estructurales.

La desigualdad económica y la precarización laboral son los factores estructurales fundamentales del auge del fascismo, y presentan características similares en varios países europeos. En Francia, la tasa de desempleo se situó en torno al 7,1% en 2024, con elevados niveles de precariedad laboral, especialmente en trabajos temporales y a tiempo parcial, lo que afecta sobre todo a jóvenes y mujeres, contribuyendo a la desafección económica y política en zonas urbanas periféricas y regiones deprimidas. En Italia, el desempleo de larga duración afecta a más del 40% de las personas sin empleo, y el mercado laboral muestra una fragmentación creciente con amplios sectores en condiciones de inestabilidad y bajos salarios. Suecia, aunque mantiene una de las cifras de desempleo más bajas en Europa (4,5% en 2024), también registra un aumento de la desigualdad y vulnerabilidad en grupos migrantes y jóvenes, causantes de tensiones sociales que partidos neofascistas explotan para su expansión. Por último, en Reino Unido, el desempleo moderadamente alto (5,4% en 2024) y la ralentización del crecimiento económico tras el Brexit, junto a la crisis del sistema de bienestar, han favorecido la entrada de partidos populistas como Reform UK, que capitalizan el miedo a la pérdida de identidad nacional y promueven políticas restrictivas de inmigración.

Esta coyuntura económica en conjunto crea un ambiente propicio para el crecimiento del neofascismo, donde la percepción de abandono y el malestar social, permiten plantar discursos excluyentes y nacionalistas.

Aunque la comparación entre el fascismo de los años treinta y el neofascismo contemporáneo pueda parecer útil, en clave económica y cultural, hay que plantearla con las adecuadas prevenciones, pues las condiciones económicas, sociales y políticas son muy diferentes. En la década de 1930, la Gran Depresión provocó desempleo masivo y pobreza extrema en sociedades sin sistemas públicos de protección social, sanidad universal, educación o jubilaciones, intensificando la crisis y facilitando el auge del fascismo como reacción autoritaria frente al caos. En la actualidad, aunque los sistemas de bienestar están tensionados, existen redes sociales que amortiguan el impacto económico y social. Sin embargo, la desigualdad creciente, la precarización laboral y la percepción subjetiva de inseguridad en amplios sectores generan condiciones objetivas para la radicalización política. Y esa ha sido la gran torpeza política de liberales y socialdemócratas cuando han cedido frente a los neoliberales en la protección de las minorías más vulnerables. Dos ejemplos: comparemos la salida a la crisis del 2008, con la desarrollada en la COVID 19. Segundo ejemplo, Francia y la persistencia neoliberal de su presidente en el error.

El fascismo histórico surgió en un contexto de crisis que afectó especialmente a la pequeña burguesía y las clases medias emergentes, preocupadas por perder su estatus social, y contó con el apoyo de sectores económicos temerosos del avance de la clase obrera y el comunismo. En cambio, el neofascismo se desarrolla en un sistema capitalista globalizado fracturado por las tensiones imperialistas de USA, China, y Rusia, donde el socialismo como alternativa, ni existe, ni se le espera, si acaso un capitalismo con algunas reformas socialdemócratas que los conservadores califican de aberración izquierdista y bolivariana. Lo sustantivo son las crisis económicas encadenadas, las nuevas formas de precariedad, el miedo a la transformación digital y la incertidumbre ante el cambio climático. Todo ello, alimenta desencantos socioeconómicos y políticos en forma de malestar social universal, e indefinible por ello, que el fascismo explota con discursos excluyentes y nacionalistas, es decir enfrentando a los pobres con los más pobres por la distribución de la miseria.

Por tanto, aunque ambos fenómenos comparten raíces en crisis económicas prolongadas y pérdida de seguridad económica, los contextos históricos, institucionales y sociales son radicalmente diferentes, por lo que analizar el neofascismo requiere considerar estas transformaciones específicas para comprender su auge en la actualidad.

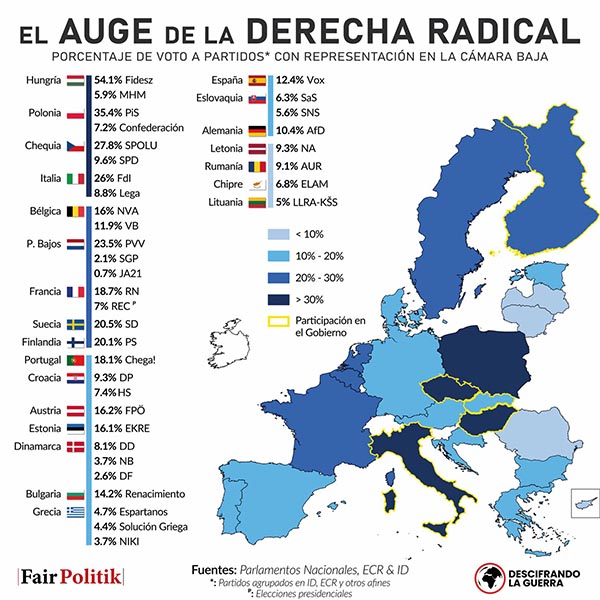

En Europa, la extrema derecha avanza inexorablemente, siguiendo una estrategia de maquillaje que comenzó en la Italia del siglo XX, la cuna histórica del fascismo con Mussolini. Allí, Silvio Berlusconi construyó un dominio político basado en un lenguaje manipulador y una retórica prevaricadora, con tres pilares: la televisión, el deporte y el descrédito de la política por la vía de la corrupción. Legado que Giorgia Meloni ha continuado con un «lavado de cara» que presenta una imagen moderada con un logro electoral indiscutible. Meloni enfatiza un nacionalismo soberanista y conservador sin llegar a cuestionar abiertamente a la Unión Europea y sus instituciones.

Hungría está gobernada por Fidesz, un partido autoritario con un programa nacionalista y euroescéptico. En Finlandia, el Partido de los Finlandeses participa en coaliciones gubernamentales, al igual que en República Checa y Eslovaquia, donde partidos de derecha radical juegan roles clave en el ejecutivo. Además, la extrema derecha es un actor relevante en la política de países como Austria (FPÖ), Suecia (Demócratas de Suecia) y Países Bajos (Partido por la Libertad – PVV), donde no siempre forman gobiernos, pero sí afectan decisivamente la gobernabilidad. En otros Estados como Francia y Alemania, la extrema derecha ha logrado avances electorales históricos, aunque —todavía—no controla gobiernos nacionales.

En España, Vox ha crecido significativamente, sumando más de cinco puntos porcentuales a costa del Partido Popular, mientras que Aliança Catalana avanza en Cataluña arrebatando casi ocho puntos a Junts per Catalunya. Esta dinámica evidencia un error persistente de los partidos conservadores, que intentan imitar los discursos de la extrema derecha para retener electores. Sin embargo, como señalan expertos como Werner Krause y otros, el votante suele preferir al original antes que a la copia, por lo que esta estrategia termina legitimando las propuestas ultras y desplazando el debate hacia posiciones que solo la extrema derecha capitaliza con éxito. Anna López Ortega advierte que ceder espacio al discurso ultra diluye la identidad de los partidos tradicionales, aleja a su electorado moderado y fomenta el desencanto y la abstención, dejando la iniciativa de la originalidad y movilización a los ultras

Vox, y Aliança Catalana (AC), comparten e incorporan elementos centrales del «Ur-Fascismo», como la exaltación de un nacionalismo excluyente, el uso de un lenguaje polarizador y ritualizado, y la demonización de inmigrantes, feministas y colectivos LGTBIQ+. El Partido Popular (PP) propone restringir las regularizaciones migratorias e imponer condiciones estrictas para la integración, dibujando un esquema de «selección» de inmigrantes que encaja con la agenda autoritaria de control social característica del fascismo. Junts per Catalunya lo mezcla todo en una estrategia de la confusión interesada y enfrenta a catalanes y andaluces, vinculando la presión demográfica (migrantes) con la crisis de los servicios públicos, en una estrategia economicista, pero que oculta su intento de control identitario exclusivo en la gestión migratoria

Estos posicionamientos coinciden con los perfiles autoritarios detectados en el «Ur-Fascismo», enfatizando la uniformidad cultural, el miedo social y la concentración del poder mediante políticas excluyentes. Así, las estrategias discursivas y políticas de Vox, AC, PP y JxC contribuyen a legitimar narrativas que limitan la pluralidad, profundizan divisiones sociales y facilitan la expansión de un autoritarismo adaptado a contextos territoriales específicos, bajo una apariencia democrática.

El neofascismo contemporáneo se sustenta en la teoría conspirativa del «gran reemplazo», que postula que las poblaciones europeas están siendo sustituidas por inmigrantes musulmanes, una supuesta amenaza a la «civilización occidental». Esta islamofobia ha sustituido al antisemitismo clásico y ha propiciado alianzas insólitas entre sectores de la extrema derecha europea y grupos vinculados al sionismo radical. Es la nueva agenda de la exclusión y el miedo.

Esta transnacional fascista no es solo ideológica sino también geopolítica. Rusia, Israel y Estados Unidos muestran un patrón similar de nacionalismos excluyentes y concentración autoritaria del poder. Rusia despliega un autoritarismo imperialista; Israel mantiene un régimen que combina fundamentalismo político-religioso y expansión territorial denunciada por organismos internacionales; y Estados Unidos trata de articular su imperio y sus contradicciones con China, desde un neofascismo de fundamentalismo cristiano sionista, que legitima la exclusión de los migrantes y los enemigos de USA en clave interna, y apoya la resolución del llamado «Gran Israel» y rechaza cualquier compromiso con Palestina. El genocidio en Gaza, la guerra en Ucrania, son algunos de los resultados de esa estrategia.

Estos conflictos forman parte de una dinámica global donde se combinan discursos conspirativos, fundamentalismos religiosos, autoritarismo creciente, negacionismo climático y científico, y la renuncia al multilateralismo a favor de negociaciones transnacionales, guerras hibridas, cuando no directamente abiertas. Estamos ante un fenómeno estructural que requiere respuestas coordinadas que refuercen políticas de derechos, pluralismo y justicia social que solo serán posibles allí donde existan fuertes redes ciudadanas, a la vista del repliegue de gran parte de los partidos políticos tradicionales.

Nos enfrentamos un neofascismo contemporáneo que no solo intenta restablecer paradigmas autoritarios clásicos vinculados a la nación y el orden, sino que también se alimenta y expande gracias a la manipulación de las emociones populares, la propagación del odio y el miedo en contextos culturales, religiosos y sociales profundamente diversos. Este fenómeno actual difiere del fascismo clásico en su conexión con el neoliberalismo libertario en la utilización de nuevas tecnologías mediáticas para fomentar la desinformación y la polarización, por lo que su denuncia exige formas renovadas de resistencia democrática, y pedagogía crítica.

No podemos esperar ni ceder terreno a las estrategias discursivas que legitiman la exclusión, el miedo y la violencia simbólica. La derrota del neofascismo pasa por la articulación organizada de movimientos sociales, políticas redistributivas que reparen desigualdades estructurales, una educación crítica que desmonte los relatos conspirativos y una defensa activa de la pluralidad y los derechos humanos. Solo una militancia estratégica, valiente e inteligente puede frenar la expansión de estos autoritarismos, que son una amenaza constante y renovada para la democracia.

En este sentido, las instituciones democráticas, los medios de comunicación, la sociedad civil y las comunidades educativas deben asumir un compromiso ineludible para construir una sociedad inclusiva y resistente frente a las mentiras y las divisiones. El fascismo eterno, puede tomar mil caras, pero su esencia excluyente y violenta solo podrá ser derrotada si se enfrenta con unidad, valentía y una apuesta decidida por la verdad.