Por Juan Antonio Díaz

El quid de la cuestión es la neutralización de la estrategia BRICS en la región por parte de EE. UU. para contener a China, Rusia e Irán y de paso la expansión territorial de Israel y su conformación como actor regional representando a EE. UU. y sus intereses.

Recordemos la parábola de los…

José Antonio Díaz Díaz

Corresponsal del Pollo Urbano en Santa Cruz de Tenerife. Islas Canarias.

….ciegos y el elefante: cada protagonista, al tocar una parte distinta del animal, describe una realidad parcial y, convencido de su percepción, la toma por la verdad absoluta. Esta imagen ilustra a la perfección el tema que nos ocupa, sujeto a la manipulación de actores económicos y políticos, con sus pasiones, frustraciones y deseos inconfesables.

Una de las características más notables de la estrategia de comunicación conservadora es su tendencia a la simplicidad, asociada a un lenguaje directo e incluso tosco, y a la negación de la complejidad inherente a la realidad social. Esta simplificación busca adaptar el mensaje a las expectativas del receptor. En otras palabras, la derecha política suele comunicar de manera más efectiva que la izquierda, entendiendo la comunicación no como búsqueda de la verdad, sino como una herramienta para instalar mensajes en la agenda pública. En este contexto, puede establecerse una independencia casi absoluta entre el contenido del mensaje y su valor de verdad. Lo relevante no es tanto qué se dice ni su correspondencia con la realidad, sino cómo, cuándo y a quién se comunica. Así, el mensajero —su estilo, su capacidad de conectar emocionalmente, su presencia mediática— se convierte en el verdadero mensaje, desplazando a un segundo plano la veracidad o profundidad del contenido.

En política internacional, los discursos hegemónicos aspiran a convertirse en verdades indiscutibles. Estos relatos únicos legitiman guerras, intervenciones y políticas de dominio, anulando la complejidad de los conflictos y silenciando voces alternativas. Desde la antigua máxima romana que asocia la preparación militar con la garantía de la paz —hoy traducida en el objetivo del 5% del PIB en defensa para la OTAN o los 800.000 millones de euros para rearme en la UE— hasta las doctrinas contemporáneas de la guerra preventiva, que justificaron la intervención en Irak en 2003 y se invocan hoy respecto a Irán, la retórica del poder se impone sobre el análisis crítico. Por citar un ejemplo especialmente espurio: la idea de que “la violencia es la partera de la historia” sigue utilizándose para justificar guerras consideradas justas por unos y otros. Así, la política internacional se convierte en un escenario donde la construcción de relatos y la legitimación de la fuerza prevalecen sobre el debate plural y la búsqueda de soluciones negociadas, marginando la diplomacia preventiva, las relaciones multilaterales, el papel de Naciones Unidas y sus agencias, y la labor de ONG y prensa libre.

En este contexto, la desconfianza hacia los relatos oficiales no solo es legítima, sino necesaria para la salud democrática. Cuestionar, contrastar y buscar otras perspectivas es una forma positiva de construir poder ciudadano, pues obliga a revisar las causas profundas de los conflictos y a buscar soluciones más allá de la imposición o la fuerza.

En esta línea histórica, proponemos situar el análisis de los conflictos de Oriente Próximo en una perspectiva de largo plazo, donde Gaza e Irán representan capítulos de la historia del imperialismo en todas sus formas.

El imperialismo europeo arranca en el siglo XV con la expansión ultramarina, los descubrimientos y la creación de los primeros enclaves coloniales, proceso que se extiende hasta el siglo XVIII.

A partir de finales del siglo XIX, se produce el llamado “nuevo imperialismo”, caracterizado por el reparto colonial de África y Asia y la consolidación de los grandes imperios europeos, en una competencia global sin precedentes.

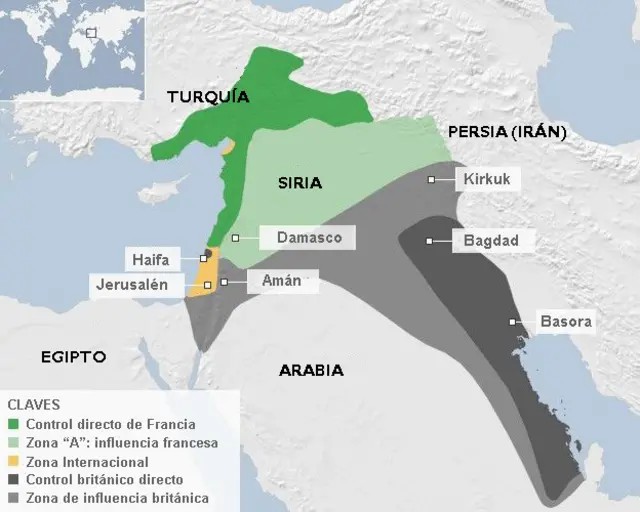

La tercera fase se inicia en el siglo XX con la desintegración del Imperio otomano y el acuerdo Sykes-Picot (1916), un pacto secreto entre Reino Unido y Francia —con el visto bueno de Rusia— que estableció zonas de influencia y administración directa en Oriente Próximo, ignorando la complejidad étnica y tribal de la región. Francia controlaría Siria y Líbano; Reino Unido, Irak y Transjordania; Palestina quedaría bajo mandato internacional, aunque este nunca se implementó plenamente, abriendo el camino a futuras disputas territoriales.

Entre 1945 y 1991, la descolonización y la Guerra Fría conforman un binomio central en las nuevas formas de imperialismo: neocolonialismo, intervencionismo y guerras por delegación entre EE. UU. y la URSS. En este periodo, la geoestrategia y los intereses económicos de las potencias prevalecen sobre la realidad étnica local, exacerbando o instrumentalizando conflictos internos.

La quinta fase, tras la caída del Muro de Berlín (1989) y la disolución de la URSS, marca el inicio de la hegemonía unipolar estadounidense. EE. UU. trata de imponer un orden global neoliberal, expandiendo la globalización y el predominio de instituciones occidentales, mientras intenta evitar la consolidación de alternativas como la “Casa Común Europea”. La falta de cohesión europea ha contribuido a una Europa dividida, dependiente y atrapada en la rivalidad entre Washington y Moscú, sin capacidad real de decisión ni de mediación en el nuevo orden global.

La sexta fase se configura en torno a la crisis de la globalización, acelerada por la pandemia de la COVID-19. Se produce el cierre del orden unipolar y la emergencia de potencias alternativas como China y Rusia, mientras EE. UU. intenta recuperar su liderazgo mediante una nueva lógica de zonas de influencia. El relato de la globalización se resquebraja, proliferan los conflictos regionales y se reactiva la competencia por recursos estratégicos.

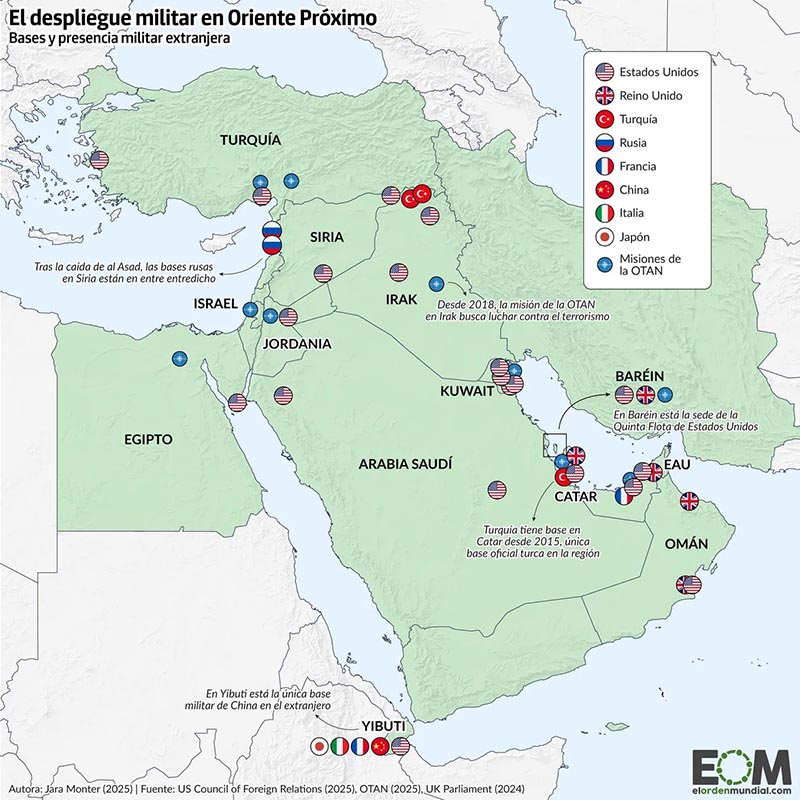

Finalmente, la séptima fase, que denominaremos “la séptima puerta”, simboliza las consecuencias de la confrontación sistémica entre EE. UU. y China, con repercusiones globales. Esta etapa se caracteriza por disputas comerciales, tecnológicas, militares y geopolíticas, y abre la posibilidad de nuevas alianzas, negociaciones imperfectas o, en el peor de los casos, conflictos de gran escala. El surgimiento de proyectos alternativos como los BRICS redefine el concepto mismo de imperialismo y la configuración del orden mundial. Cabe señalar que la verdadera razón de la presión estadounidense en la región puede estar más relacionada con la contención de China, Rusia e Irán —y el desarrollo de los Acuerdos de Abraham— que, con la supuesta amenaza nuclear, como ya ocurrió en Irak en 2003.

Las raíces de los conflictos actuales no se encuentran únicamente en la creación del Estado de Israel ni en las revueltas de la Primavera Árabe, sino en una historia mucho más antigua, marcada por la imposición de fronteras y el desprecio por las identidades tribales y las minorías religiosas, en beneficio de los intereses económicos de las metrópolis.

El Acuerdo Sykes-Picot de 1916 selló en secreto el reparto de la región entre Reino Unido y Francia tras la caída del Imperio otomano. Este trazado artificial sentó las bases de los estados actuales y frustró las expectativas árabes de independencia, alimentando el nacionalismo y el resentimiento regional. Las fronteras resultantes no respondían a realidades identitarias, sino a intereses coloniales, y han sido fuente constante de conflicto desde entonces.

El caso palestino es paradigmático. La administración internacional prevista para Palestina derivó en el Mandato británico y, finalmente, en la declaración unilateral del Estado de Israel en 1948, desencadenando una cadena de guerras, desplazamientos y enfrentamientos que persisten hasta hoy. Hamás y la Autoridad Palestina representan redes familiares y territoriales distintas, y la fragmentación interna es explotada por el gobierno israelí, que alterna presión militar con estrategias de división y gobierno.

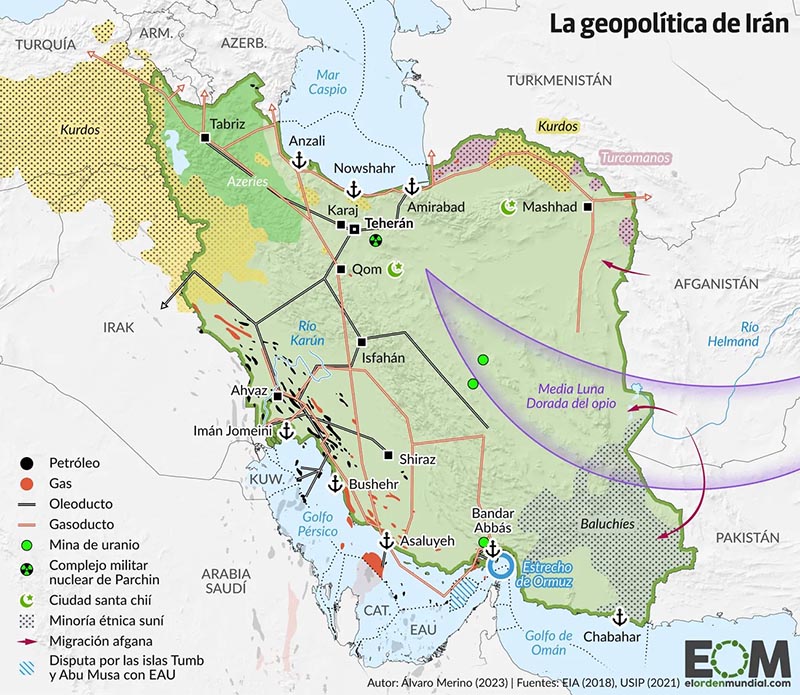

Irán, que nunca aceptó el reparto colonial ni la legitimidad de Israel, se ha convertido en el principal sostén de la causa palestina y de actores como Hamás y Hizbulá, manteniendo una rivalidad estratégica y militar con Israel que trasciende el conflicto local y afecta a toda la región.

La intervención europea alteró profundamente este equilibrio. Francia recibió el mandato sobre Siria y Líbano y fragmentó Siria en varias entidades administrativas, estrategia que fue revertida antes de la independencia. Gran Bretaña unió suníes, chiíes y kurdos en Irak, entregando el poder a una élite suní, lo que sentó las bases para décadas de represión y la aparición de ISIS.

El dominio político de la minoría alauí en Siria se consolidó tras la independencia en 1946, culminando con la llegada al poder de Hafez al-Assad en 1970. Desde entonces, el régimen se mantuvo apoyado en una coalición de minorías y una estructura militar y de inteligencia férrea.

El panorama sirio ha cambiado radicalmente desde diciembre de 2024, tras la caída del régimen de los Assad, huidos y asilados en Rusia. Actualmente, el poder ejecutivo en Siria lo ejerce el Consejo de ministros, encabezado por Mohamed al Bashir, designado primer ministro de transición por la coalición opositora. Su misión principal es estabilizar el país, gestionar el traspaso de competencias y preparar la convocatoria de nuevas elecciones, en coordinación con las distintas facciones. El gobierno de Mohamed al Bashir ha logrado el reconocimiento de la mayoría de actores internacionales y mantiene negociaciones para la reintegración de las regiones autónomas y zonas bajo control kurdo o islamista. Sin embargo, Siria sigue fragmentada y enfrenta enormes desafíos en materia de seguridad, reconstrucción y reconciliación nacional. Rusia mantiene su presencia militar en el país y ha rechazado las solicitudes de extradición de Bashar al-Assad, limitándose a negociar los términos de su estancia y su posible futuro político.

En Yemen, la guerra actual es mucho más que una disputa entre Arabia Saudí e Irán. Es la reedición de rivalidades históricas entre tribus zaidíes del norte (Hutíes) y clanes suníes del sur, agravada por la intervención extranjera y el colapso del Estado central.

Los Acuerdos de Abraham de 2020 consolidan la posición de Israel en Oriente Próximo y fortalecen sus alianzas estratégicas, mientras marginan y perjudican a Palestina, profundizando su aislamiento y dificultando la resolución del conflicto. Se ha impuesto una diplomacia transaccional, donde varios países árabes han optado por la normalización diplomática con Israel: Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Sudán y Marruecos han establecido relaciones formales, rompiendo con el aislamiento regional impuesto desde 1948. Marruecos, por ejemplo, selló el acuerdo a cambio del reconocimiento estadounidense de su soberanía sobre el Sáhara Occidental. Arabia Saudí y otros países del Golfo han mostrado disposición a avanzar en esa dirección, aunque con cautela y bajo presión estadounidense. Este giro responde a factores estratégicos y económicos, pero sobre todo al deseo de contrarrestar la influencia regional de Irán y a la fatiga frente a un conflicto palestino que no encuentra solución.

Aunque la Iniciativa de Paz Árabe de 2002 sigue condicionando el reconocimiento pleno de Israel a la creación de un Estado palestino viable, están por ver las consecuencias de la actual guerra en Gaza, y los reconocimientos de España, Irlanda y Noruega en 2024, no bien valorados en el resto de la UE.

En síntesis: aunque el legado de Sykes-Picot explica en parte lo acontecido, todo parece indicar que la actual situación de conflicto por la hegemonía mundial entre EE. UU. y China, el creciente peso del populismo, los nacionalismos y el debilitamiento de las democracias liberales —encarnados en la pérdida de influencia de la UE y el protagonismo de los grandes propietarios o “señores tecnofeudales”— determinarán el futuro de la región. El eje Israel-Palestina-Irán seguirá siendo el gran punto de fricción, aunque el reconocimiento gradual de Israel por parte de países árabes y musulmanes refleja un cambio profundo, mientras la cuestión palestina y la rivalidad con Irán siguen sin resolverse. La historia, una vez más, demuestra que las fronteras trazadas sin consenso local generan conflictos que perduran durante generaciones. Occidente, por su parte, sigue recetando planes de paz desde Bruselas o Washington, ignorando que las fronteras actuales son insostenibles y que cualquier intento de redibujarlas sin consenso local solo agravará la violencia.

El caso sirio es paradigmático: la Constitución de 2024, impulsada por la ONU, ha sido rechazada por la mayoría de los actores locales, mientras las potencias regionales (Turquía, Irán, Israel) redibujan el mapa de facto mediante zonas de influencia y acuerdos temporales.

La realidad es incómoda: Oriente Próximo nunca será un Occidente en miniatura. La democracia liberal no puede imponerse sobre estructuras tribales y lealtades comunitarias que han sobrevivido a imperios, dictaduras y guerras. Los kurdos, los yazidíes, los coptos y otras minorías merecen autonomía real, no promesas vacías ni ser peones en el tablero geopolítico.

Mientras Gaza sigue bajo asedio y los niños yemeníes mueren de hambre, el debate sobre el fanatismo o el petróleo es una cortina de humo. Las guerras que se libran por identidades se ganan y se pierden en la memoria y en las conciencias de las gentes, y no se resuelven ni con botas en el terreno, ni con drones, ni con tratados firmados a miles de kilómetros de distancia.

Oriente Próximo no necesita más soluciones importadas. Necesita que el mundo escuche, por fin, lo que sus pueblos llevan un siglo diciendo: sin respeto a la diversidad y sin reconocimiento de la historia real de la región, la paz seguirá siendo solo una palabra vacía.

El ataque preventivo de EE. UU. a Irán

Coincidimos con el Instituto de Estudios para la Paz y la Cooperación en que el ataque de EE. UU. a Irán constituye una violación del derecho internacional, legitima las estrategias preventivas y hace inútil la diplomacia, además de aplicar dobles raseros. Tampoco existen pruebas de la existencia de armas nucleares, más allá de las declaraciones de Netanyahu. Paradójicamente, se escala el conflicto en nombre de la desescalada. Pero lo más terrible de todo el procedimiento, además de los asesinatos, es que se manda un mensaje a favor de la posesión de armas nucleares, pues solo están a salvo de ataques preventivos, por ahora, aquellos países que tienen ojivas nucleares y misiles balísticos (por ejemplo, Corea del Norte).

Se ha vuelto conscientemente a la estrategia de comunicación del trío de las Azores (EE. UU., Reino Unido y España en 2003), que conviene recordar en las palabras del presidente Aznar en febrero de 2003 en Antena 3 TV: “Puede estar usted seguro, y pueden estar seguras todas las personas que nos ven, que les estoy diciendo la verdad. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva”. Y lo que luego se supo a través del informe Chilcot: Aznar y Blair acordaron una estrategia de comunicación para mostrar ante la opinión pública que estaban haciendo todo lo posible para evitar la guerra, aunque en realidad la decisión de invadir Irak ya estaba tomada en Washington y ambos líderes la apoyaban firmemente.

El quid de la cuestión, que por cierto no se oculta, es, primero, y de forma instrumental (el pago de EE. UU. a Israel), la expansión territorial de Israel (la “Tierra Prometida”: Gaza, Cisjordania y Altos del Golán) y su conformación como actor regional representando a EE. UU. y sus intereses. Y segundo, el que realmente cuenta, es la neutralización de la estrategia BRICS en la región por parte de EE. UU. para contener a China, y de camino a

Rusia e Irán (desarrollo completo de los Acuerdos de Abraham).

Recordemos la sentencia de Erasmo de Róterdam: los príncipes primero deciden y luego lo explican.

Corolario: como se apuntó al principio, solo cabe una actitud sabia y prudente hacia el poder: la desconfianza, el pensamiento escéptico y el actuar optimista. O, si se prefiere, en palabras de Murphy: todo lo que pueda ir mal, irá. Por tanto, es esencial anticipar los problemas y planificar contingencias, pues en situaciones complejas los contratiempos tienden a presentarse en el peor momento posible.