Agustín Gavín

Estaban hablando por hablar, una conversación a tres bandas de viajes en un viaje, lo último de las ruinas de Tiwanacu. Era una forma de aislarse y no caer en la tentación de mirar hacia las simas y precipicios del lado izquierdo.

Agustín Gavin

Corresponsal Internacional del Pollo Urbano y Presidente de www.arapaz.org

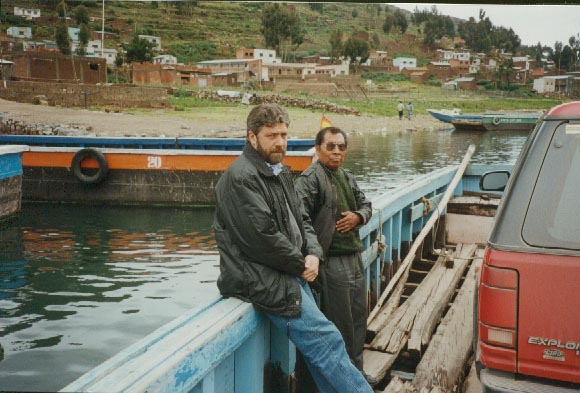

El último tema iba de que en unos días irían a Puno en el Perú. Bordearían el lago Titicaca pernoctando en el Santuario de la Virgen de Copacabana en la orilla boliviana, en un pabellón para peregrinos regentado por monjas.

Sentado en el asiento trasero del Ford todo terreno, el cooperante era el que más hablaba. Continuaba ignorando el paisaje aunque en las curvas era inevitable ver las fauces de los abismos que amenazaban con tragarse el todo terreno al menor descuido. Echado hacia adelante, metía la cabeza entre los dos asientos de delante para comunicarse casi a gritos con Patricio, el chofer aimara y con el hermano José Canut. La carretera se bajaba conduciendo al revés, la montaña a la derecha y eso que Bolivia no fue colonia anglo-sajona, era por pura necesidad vial.

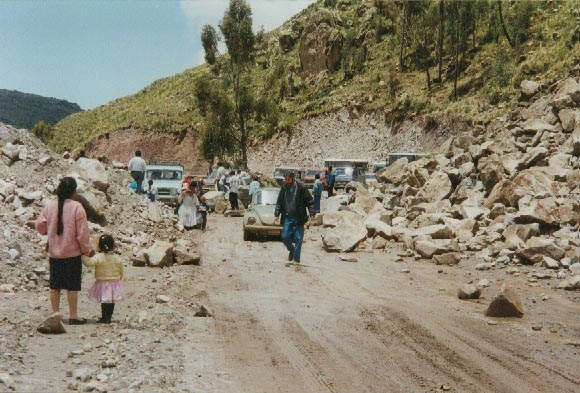

La famosa carretera:

Esos setenta y pocos kilómetros de una pista de lascas arrancadas de la montaña desde la construcción de la pista o pedruscos procedentes de derrumbamientos, se bajaba en dos horas desde las antiguas pistas de esquí de Chatalcaya, en desuso, a casi seis mil metros de altura, a los mil seiscientos metros de Coroico capital de los Yungas-Nord. Era el único sistema de comunicación terrestre entre el Altiplano y la cuenca amazónica. Se cruzaban con caravanas de camiones cargados de hojas de coca, troncos de árboles y fruta, desvencijados coches particulares y autobuses de pasajeros. Subían casi parados y muy atentos a los bordes del abismo. No había pretiles o quitamiedos y el accidente más normal era despeñarse cuando se cruzaban dos vehículos, cuando comenzaban a maniobrar para buscar espacios inexistentes. En algunos lugares el ancho de calzada era de tres metros escasos, incluso a veces había que maniobrar marcha atrás en plena curva. Por abreviar, era una pista de jabón en invierno por las cascadas intermitentes que caían por el deshielo y en verano aparecían nubes de un polvo seco que dificultaba aún más la conducción. El caos del tráfico la convertía en muchos momentos en una carretera de doble o triple dirección.

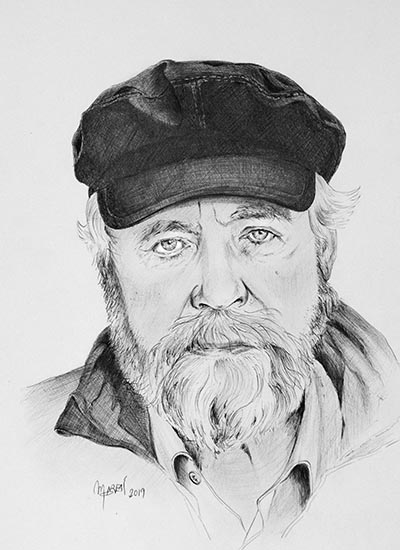

Patricio el chofer, entrado en años, pero quizá menos de los que aparentaba su rostro quemado por el sol y el frio del altiplano, no parecía un experto conductor o al menos no había manejado mucho por la que llamaban la carretera de la muerte. Pero daba más sensación de seguridad que el hermano de La Salle, José Canut Saura que, consciente de ello, en un brusco frenazo ya le había cedido el volante cerca de las pistas de esquí de Chatalcaya.

La conversación era acelerada quizá para contraponerla a la lentitud del viaje para nada tedioso. Patricio contaba que durante un enfrentamiento armado de los muchos golpes de estado que ha tenido Bolivia desde su independencia, que la pista había sido construida por prisioneros de la guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay en los años treinta. Contó un chiste que decía ¿en qué se parece Bolivia a un disco LP?: en que los dos van a treinta tres revoluciones por minuto. Bolivia es uno de los países que más presidentes ha tenido del mundo, unos ochenta desde su independencia.

Contaba que los barrancos, alguno de ochocientos metros de profundidad, se utilizaron para despeñar enemigos ahorrando munición al ejército al no tener que fusilarlos. Fue un momento de guerra civil en el que curiosamente uno de los contendientes era un bando llamado falangista copiado de la España en esos años.

En los años noventa, la llamada carretera de la muerte ya empezaba a ser un reclamo turístico morboso y de riesgo para mochileros, bicicletas y motos. Algunos de los coches, camiones y víctimas de accidentes se debieron quedar para siempre en el fondo de los barrancos, aunque se hacía lo imposible para rescatar en verano los cadáveres. En aquella época se hablaba de trescientos fallecidos al año, los atiborrados autobuses de pasajeros casi de desguace, eran los culpables de esas cifras.

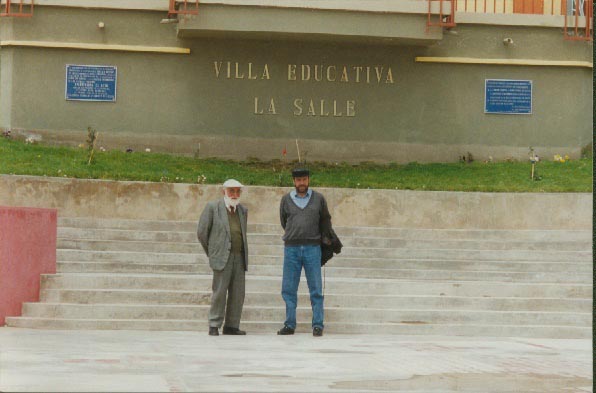

El motivo del viaje era que se iba a poner en marcha un proyecto financiado por la administración aragonesa del entonces MPDL-ARAGÓN. Los Yungas es una región donde se cultiva fundamentalmente hoja de coca, frutales y se explota madera de árboles de crecimiento rápido y una de las muchas necesidades que había entonces era la escolarización. Como en muchos lugares de Bolivia, pero con el agravante de las comunicaciones. El proyecto identificado por los hermanos de La Salle o sea Jose Canut a la sazón director de Radio San Gabriel, una radio de servicios que emitía en aimara para atender a dicha etnia desperdigada por las montañas, consistía en rehabilitar una residencia para que pernoctaran los alumnos que acudían de las comunidades desperdigadas por esas estibaciones de los Andes Bolivianos. Niños y jóvenes habitualmente tenían que caminar con sus mochilas entre cuatro y seis horas entre ida y vuelta por caminos muy peligrosos por los desniveles y barrancos añadiendo el riesgo de animales peligrosos como el jaguar, las serpientes venenosas e insectos y mosquitos que trasmitían dengue o malaria. El proyecto estaba basado en ahorrar tiempos y disminuir esos riesgos.

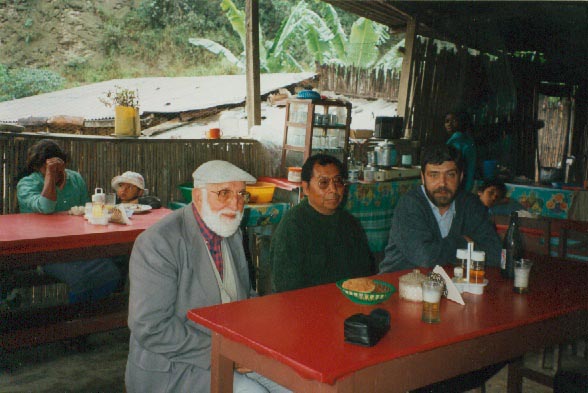

Sentados ya en un restaurante de un hotelillo de Coroico, regentado en aquel momento por una señora de Logroño, el mundo es así, redondo, dieron cuenta de varias cervezas La Paceña y comieron un excelente armadillo a la brasa. Su caparazón hace de protección para calcular su punto de asado, es como un conejo grande acorazado. Desde la ventana del restaurante del hotel en un altozano, se veía ya una imagen que iba a repetirse en todos los valles y laderas. Mujeres vestidas con polleras, algunas con niños atados como un fardo en sus espaldas recogían hojas de coca a destajo. Los hombres, fumando y bebiendo mate de coca tranquilamente tumbados en las sombras de los eucaliptos, algunos descaradamente durmiendo a pierna suelta porque quizá habían sustituido el mate de coca, una tisana, por el singani bebida parecida al pisco peruano de uva destilada de cuarenta grados.

En las afueras de Coroico estaba lo que iba a ser el nuevo internado de La Salle. Muy deteriorado por el abandono era donde iban también a pernoctar. El proyecto contemplaba la reforma de pabellones para dormitorios y salas polivalentes, así como una cocina y un comedor. Muy cerca y a unos cien metros del futuro colegio estaba la tumba del anterior propietario de la finca y eso era un problema ya que se había generado, junto con otros factores, cierto rechazo colectivo a la utilización del caserón por las supersticiones de las comunidades desperdigadas por una región tan vasta e inhóspita.

La tradición popular decía que la zona de la residencia estaba embrujada y el maligno acechaba con diablos y diablas que aparecían de vez en cuando.

Se decía que aparecían fantasmas por la noche de hombres y mujeres medio desnudos con luces de ultratumba que iluminaban hasta el cielo y que tocando bongos y quenas bailaban alrededor de la tumba, luego bajaban hacia el rio donde tenían unos cuarteles de plástico de colores. Canut que había comenzado a negociar la rehabilitación con las autoridades locales y después de informarse con la prefectura de los Yungas, ideo un sistema que prometía ser muy útil para acabar con la superstición y los prejuicios de las familias aimaras de los valles cuyos hijos se asentarían de lunes a viernes en el colegio de Coroico.

A Canut le gustaba fumar puros y había observado que cuando lo hacía en público en las comunidades de ese apartado lugar del mundo donde la información sólo llegaba entonces con algunos afortunados que tenían un transistor, lo miraban entre curiosidad y recelo.

Canut investigó y un día reunió a varios líderes comunales al lado de la tumba, Les explicó que cohiba significa parar, controlar, detener, en una región cubana que se llama Vuelta Abajo donde nacen estos palos. Después de levantar el puro agitándolo como un espantajo entre los espectadores se acercó ceremoniosamente a un cuenco con alcohol y hojas de coca que había dejado encima de la tumba y lo encendió con una cerilla. Una llama azul alumbró la vereda llena de aimaras, introdujo una rama seca de cedro y la aplicó a la punta del cohiba. No perdían detalle de los movimientos del misionero. Comenzó a echar humo por la boca y la nariz haciendo volutas de anillos blanquecinos ahuecando pausada y lentamente los labios. La gente estaba casi en trance miró la luna que empezaba a asomarse y levantando su barbilla dorada por una perilla bien cuidada y dijo:

“Este palo que se llama tabaco, tiene poderes para expulsar al diablo de todos los sitios, vendré siempre que pueda entre dos y tres de la tarde a sacarle este humo mágico que hace huir a Lucifer”. Mataba dos pájaros de un tiro se fumaría un puro después de comer y ahuyentaría al diablo, aunque por supuesto no siempre sería un cohiba.

En un periódico atrasado había encontrado una noticia unas semanas antes:

“La prefectura después de recibir denuncias de comunidades de los Yungas Nord ha procedido a desalojar varios campamentos de hippis gringos de las orillas del rio Tamampaya. Parece que consumían drogas, bailaban desnudos y por la noche tocaban bongos que resonaban por las montañas. Cuando subían a Coroico, disponían de potentes faroles y linternas y se sospecha de prácticas orgiásticas que alarmaban a la población. La policía ha procedido a detenciones y expulsiones del país que aún continúan”.

El internado se abrió tres meses más tarde y Canut cuando iba por allí, después de comer se fumaba un puro sentado en la tumba del camino.

El problema era que después de tres días había que volver a La Paz por la carretera de la muerte.

Continuará.