Por Carlos Calvo

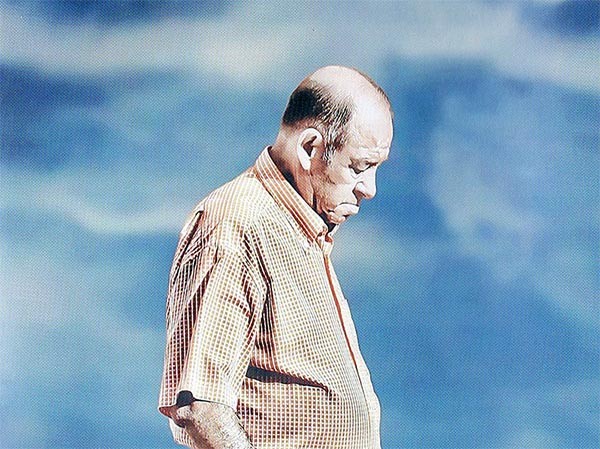

Alguien dijo que el valor de un hombre se mide por la cantidad de soledad que es capaz de soportar. Y no fue un torero, sino un filósofo alemán, que aún es peor. Manuel García Maya no era Nietzche (fue él), pero no hubiera tenido reparo en darle la razón.

Manolo, el del Bonanza –como todos le llamábamos-, murió el diez de octubre del 2013 y estos días –hasta el catorce de febrero- se celebra una exposición dedicada a su persona y a su arte en el centro cívico Esquinas del psiquiátrico, una iniciativa tanto para recordarle como para descubrirle.

Bohemio ilustrado, burlón e iconoclasta, melómano y lector, ponderado e intuitivo, de una sólida formación humanística autodidacta, Manolo, desde su mítica taberna, iluminó la vida cultural zaragozana de las tres últimas décadas del siglo veinte y el inicio del veintiuno. Un lugar de heterodoxia intelectual, ejemplar desde la sencillez, frecuentado por artistas plásticos, poetas proscritos o elevados, músicos callejeros o de grandes avenidas, gentes de la farándula, universitarios jóvenes o no tan jóvenes, librepensadores o refinados ‘clochards’ como el también desaparecido Tico-Tico. Un lugar donde el arte entraba y salía a su antojo en todas sus formas, al tiempo que lo hacía la vida cotidiana y el día a día. Un lugar, en fin, que habita en nuestra memoria y que se solidifica construyendo un monumento casi granítico de pasajes importantes de nuestras vidas.

Manolo trataba con el mismo respeto y cariño (y su particular humor) al desconocido que entraba a tomar algo que al último en haber publicado algo. Tantas horas, tantos días, tantas semanas, tantos meses, tantos años, tantos lustros de café, copa y puro dejan mucho poso, mucha destilación y mucha ceniza. Los que estuvieron lo entenderán. Y si no, descubrirán que lo hicieron sin saberlo. Porque en su barra y en sus mesas compartieron ratos (y momentos) los hombres de las artes y las letras y los buscavidas de la época.

En el Bonanza se entremezclaban las exposiciones de pintura o fotografía, las obras de arte, los objetos imposibles, la música clásica, las actuaciones musicales, las lecturas poéticas, las postales porno de principios del veinte, las tertulias literarias, teatrales, cinematográficas, los campeonatos ‘nacionales’ de mus o guiñote, los borrachos, los enamorados (¡oh, el cóctel del amor!) y los copiosos platos de ‘verdura’ o morcilla burgalesa -sin piñones- que servía. Y la preparación culinaria de su mujer, siempre atenta en la cocina, con el huevo sin cuajar: “¡Marisa, dos tortillas de queso y otra de jamón!”. Tan jugosas que el caviar parecía aguachirle.

Manuel García Maya generó tropecientos mil cuadros (de locos, dripings, betún, culos…) que almacenaba en el garaje de su casa, en el altillo del Bonanza o distribuidos en cientos de casas de sus amigos en calidad de depósito o regalo, que era lo mismo, y sus manos no paraban de parir nuevas obras. Esta exposición refleja con gran acierto su gusto por el universo artístico, una pintura gestual de raíces expresionistas. Sus primeros cuadros datan de la década de 1960 y en 1975, con treinta y tres años, retoma la pintura sin ninguna interrupción. Dibujos y cuadros, sin posibilidad de error, configuran una totalidad indivisible, mientras que los collages se centran, sobre todo, en la singular serie con los fragmentos de cristales incorporados al soporte. La exposición, además, viene acompañada de un librito titulado ‘Con un disparo de amistad’, cuya portada está diseñada por José Antonio Pérez Redondo y unos textos elaborados por Eduardo Laborda, Paco del Río, Alberto Torró, Michel Zarzuela y Juan José Solsona hacen el resto. Asimismo, el volumen se enriquece con numerosas obras artísticas del propio protagonista, fotografiadas por Mario Alberto Romeo.

De este modo, Eduardo Laborda conversa con Manolo desde el más allá y este le dice que los fastos que periódicamente celebramos en su memoria le inflaman el espíritu, pero aconseja contención, no sea que el consistorio zaragozano le erija un monumento y se le caguen las palomas. Michel Zarzuela recuerda el Bonanza cuando abría por las mañanas y, de paso, su pasado profesional en el ámbito de los cócteles. Por el lado oscuro del personaje se adentra Paco del Río, siempre desde el cariño y la amistad. Alberto Torró, por su parte, escribe acerca del colorido humano de ese templo abarrotado de cuadros, dibujos, fotos, chistes, bromas surrealistas o detalles jocosos y escatológicos, el espejo zaragozano de la cultura local durante varias décadas, imposible de ver en cualquier otro ‘refugio’ de esta Zaragoza inmortal que apenas come de cultura y apenas deja comer a los demás. Juan José Solsona, en último término, hace una loa a la amistad bien entendida, como pájaro de altos vuelos, sin esperar nada a cambio. Esa forma expresiva que hace a las personas únicas. Ese deseo intranquilo al transcurrir el tiempo. Esa lucha por la permanencia, de sentirse amado, necesitado.

Manolo obsequiaba a sus clientes y amigos con sentencias filosóficas, frases, ocurrencias, chistes más o menos guarros y el recitado –de memoria- de fragmentos de sus autores favoritos. A saber: Pessoa, Camus, Sartre, Kafka, Bukowski, Proust, Neruda, Cioran, Schopenhauer, Leopardi, Marx, Freud, Mefistófeles, Ionesco, Beckett… Y Nietzche, siempre Nietzche. Su historia fue recogida en el libro ‘El Bonanza, sentencia de vida’ (Lola, 1992), de ese buen escritor riojano llamado Manuel Lampre, y en él se habla del pálpito emocional de un hombre audaz y singular, sanchopancista y quijotesco, lenguaraz y tímido, cerebral y carnal, de palabra esperpéntica y sorprendente, acuciando nuestras conciencias tras la máscara sublime de la ironía.

Una palabra que atrajo por igual a albañiles y arquitectos, fontaneros y poetas, actores y tramoyistas, plásticos y políticos, agitadores e indigentes. Y nos habla, claro está, de la dinámica del café, una crátera donde la mezcla armónica de arte y vida ha sido su mejor síntesis, y del que Ángel Guinda escribió estas bonitas palabras: “Taberna de niebla junto a un río ebrio por coronas de miseria, fango, furias, coraje, triunfos de humo, nubes de intenciones, monumental tormenta de la realidad, asco de la evidencia, cuando todos los puentes se desploman sobre las suaves rodillas de la soledad implacable. Cómo escribir con vino el incendio de la noche, los vértigos oscuros de su inmovilidad, ante el telón de la ausencia que es la lejanía. Y tú, presente, Bonanza, en la memoria abierta en canal por un cuchillo de luz, sangre de luna”.

Siempre me ha recordado Manolo a una suerte de Paco Rabal. Si el de Águilas tuvo en Asunción a la mujer comprensiva y compañera, Manolo tuvo en Marisa a su fiel escudera, guardiana de atenciones y sinsabores. Porque Manolo, como Paco, fue un cultivador de todos los pecados capitales, todo destilación y carne. Y humanidad. Es la palabra que me viene a la cabeza. Y humildad. Otra palabra que le sirvió para conocer a artistas, con los que convivió, de quienes aprendió a entender un mundo complejo, hecho de ilusiones, manualidades y fantasías.

Todo comenzó cuando a su garito empezaron a acudir los artistas que tenían sus estudios por la plaza Santa Cruz y derredores. Lo dice muy bien Eduardo Laborda en su libro ‘Zaragoza, la ciudad sumergida’ (Onagro, 2008): “Los jóvenes artistas desarrollaban una intensa vida social, frecuentando lugares próximos a los estudios cargados de pasado, como viejas tascas, decadentes restaurantes o salas de juego y espectáculos, la última etapa de esplendor antes de desaparecer definitivamente. Pero también eran capaces de configurar el perfil humano de un nuevo lugar de encuentro, que sería algo así como el santuario de la ‘progresía cultural’ zaragozana de los años setenta: el Bonanza. Por este bar, regentado por Manolo García Maya, pasaron buena parte de los artistas de la época y relacionados con la calle Santa Cruz. Y muchos más. Antes de producirse la primera, o quizá segunda, metamorfosis del local, realicé en 1985 un documental de veinticinco minutos de duración, para dejar testimonio visual, en clave de agridulce humor, de esta peculiar forma de entender la representación artística”.

Pero no sería esta la única filmación en torno a nuestro desaparecido amigo. En 1999, el turolense Jesús Lou realiza –en colaboración con Guadalupe Corraliza, Emilio Abanto, Abraham Alonso y Miguel Ángel Lacosta- ‘Obra y zozobra’, un cedé interactivo cuyo objetivo era hacerle un regalo a Manolo para que dispusiera de gran parte de su obra fotografiada y catalogada, añadiendo, además, datos biográficos, facsímiles de sus singulares cuadernos y, entre otras cosas, algunas de sus músicas favoritas (Satie, Beethoven, Mähler, Bach, Vivaldi, Schubert, Schumann, siempre Verdi, siempre Wagner). Un trabajo exquisito, de orfebrería, que obtuvo un premio en el concurso de creaciones informáticas de la ciudad de Zaragoza. Y en el que se pueden apreciar los retratos de rostros hechos de trazos simples y expresionistas. O los collages donde elementos figurativos (y planos) se completan con fragmentos de vidrios rotos de botella incrustados en el lienzo…

A Manolo le podríamos escribir un poema de amor o un poema de alcohol o un poema de tortilla con uno, dos, tres huevos, queso, jamón, chorizo o salchichón. Manolo, que podría haber sido un asesino en serie, o, incluso, un funcionario, llegó a ser lo que fue por una de esas encrucijadas mágicas que, a veces, se producen. Como la muerte, el tema recurrente del mediometraje documental ‘Desde el otro lado de la barra’ (2011), de José Manuel Fandos y Javier Estella, un emotivo recorrido sobre el personaje y sus facetas: pintor, dibujante, poeta, filósofo, barman, jardinero… Y aunque su alfabeto fuese la bebida y la comida, en Manolo primaba la conversación. Y el amigo, claro, se sentía protegido, querido, mimado.

Los bares en que a uno le llaman por su nombre resultan especialmente acogedores. El Bonanza lo era, y lo es –ahora lo gestiona su hijo, también Manolo-, y su ambiente tenía, y sigue teniendo, algo de familiar. Manolo es otro pedazo de historia zaragozana, con aroma a vida molida, entre el eco de las tertulias, acaso intelectuales, acaso chabacanas, acaso etílicas. El Bonanza fue el abrevadero habitual de muchos narradores que no escribían, de muchos poetas que no versificaban, de muchos cineastas que no filmaban, de muchos pintores que no pincelaban.

Decía Eugenio d’Ors, refiriéndose a las tertulias de café, que o dabas una conferencia a las ocho de la tarde o te la daban. El Bonanza siempre mantuvo esa tradición de la conversación amistosa, de la adorable brisa del conversar, el ambiente relajado, la cripta de la hospitalidad, el laberinto de la fantasía, el horno de la meditación, la caja fuerte de las ideas, el cofre donde el aroma de los dulces venenos quizá ya no espere esparcir sus efectos. Por su barra han pasado casi todos los personajes de la cultura local y, en cierto modo, cogió el testigo del bar Niké, cerrado unos años antes. Si en un principio, decía, fueron los pintores los más asiduos, pronto se materializó la restante fauna cultural de la ciudad: fotógrafos y cineastas, poetas y narradores, periodistas y titiriteros, magos del vivir o del malvivir. Muchos de ellos asoman, ahora, en las puntas de iceberg del poder, la cultura o los abismos de la miseria. Tampoco faltaron los obsesivos del medrar, siempre estropeando el dulce discurrir de una conversación cualquiera.

Con esta exposición, organizada por la asociación ‘Rojo y Negro’, el ‘Réquiem’ de Verdi parece empezar de nuevo. O, mejor, sus queridas ‘valkirias’ wagnerianas, motor y premisa de ese excelente cortometraje documental de Eduardo Laborda, santo patrón de una época en vía de extinción. ¡Ah, la figura de Wagner, presidiendo decorativamente el Bonanza, con su porte majestuoso! Refugio de solitarios, en fin, que abrió nuestro protagonista un lejano 1973, en pleno casco histórico de Zaragoza. Manuel García Maya, desde el principio, se mantuvo fiel a su filosofía: “No vale la pena correr para llegar siempre al mismo sitio”. Nietzche no lo habría dicho mejor.