Por Don Quiterio

A lo largo de mi experiencia como espectador, hay tantas ocasiones para decepcionarse que, a veces, parece increíble que uno vuelva a intentar una y otra vez perseguir ciertos objetivos o, simplemente, mantener ciertas creencias que le muevan hacia adelante.

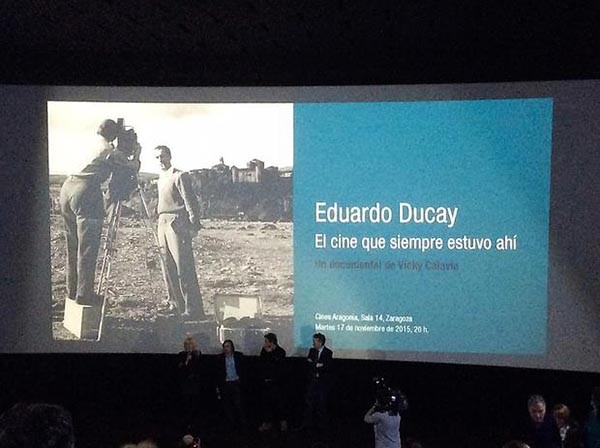

Pero, a lo que parece, no hay manera. Como la canción. No faltan momentos, en efecto, en los que a uno le dan ganas de decir: “Ya está, yo me bajo de este tren. Me voy a aislar en mi personal cabaña cinéfila y no quiero saber nada de un cine aragonés mal entendido, solo defendido por los palmeros de siempre, que de cine entienden lo que yo de botánica”. Me refiero, concretamente, a ‘Eduardo Ducay, el cine que siempre estuvo ahí’, el reciente documental de una improbable cineasta llamada Vicky Calavia. Uno echa la vista atrás, rememora sus trabajos anteriores y, otra vez, no hay manera. Unas películas que algunas lumbreras de la cosa cultural han calificado de grandes obras, por no decir maestras, y no saben, los pobres, que no lo son. El problema viene luego, cuando se la tienen que envainar, pues al cruzar el charco territorial, ay, no hay tu tía. Ya no funciona, demonios, la cercanía sentimental, tan mala consejera.

La historia, decía Mark Twain, no se repite, pero rima. Vicky Calavia (Zaragoza, 1971) ya había tratado a personalidades del cine en anteriores documentales, aquellos dedicados a Manuel Rotellar y Alberto Sánchez Millán, ya fueran desde la fila ocho o desde la proyección de los sueños. O, en el caso que nos ocupa, desde el cine que siempre estuvo ahí. O sea, sota, caballo y rey. Como los realizados –a veces, con la colaboración de Fermín Lizárraga o de Gaizka Urresti- sobre los espacios habitados, las poesías del instante, las almas en paisajes escogidos, las palabras libres o los paisajes aragoneses rodados, con escrituras o sin ellas. Calavia se repite como el eructo de quien todavía no se ha quitado del temible vicio de comer ajo. Que haga un buen documental, en fin, es más difícil que ver a un viejo pelirrojo.

A Eduardo Ducay (Zaragoza, 1956) no le vemos, maldita sea, en sus quehaceres personales, cotidianos. Ni en la compra del pan, un suponer. Ni en la compra del periódico, otro suponer. Ni en el roce con sus allegados, conocidos o saludados. La cámara solo recorre sus paseos por los rincones zaragozanos de su infancia y adolescencia, sus calles (Coso, Mayor, Alfonso) y sus plazas (Magdalena, Santa Marta). No hay, pues, puesta en escena. Lo sentamos en una butaca de una sala y que hable, aunque se le entienda poco, por lo de la edad (¿por qué no unos subtítulos?). A partir de ahí, claro, vamos insertando su biografía sonora. Y a empalmar. Pero no hay inventiva ni talento narrativo. No hay nada. Acaso la acumulación por la acumulación, sin ritmo, sin trascender una vida profesional apasionante. Porque la importancia del retratado vale por sí misma. La personalidad y la obra del referenciado se imponen al desarrollo rutinario de un planteamiento tan vacuo como inane.

Cada busto parlante arrima el ascua a su sardina. Luis Alegre, por caso clínico, no puede evitar el reconocimiento propio, al comentar que él y Perico Beltrán estuvieron a punto de sacar adelante un nuevo guion sobre ‘El extraño viaje’ de Fernán Gómez. Y a este extraño viaje biográfico en torno a Ducay se añaden –se acumulan, decía- las presencias de otros bustos parlantes, dando el discurso: Fernando Daroca, Alfredo Castellón, Alicia Salvador, Fernando Méndez-Leite, Jean-Claude Carrière, Javier Espada, José Luis García Sánchez, Julio Pérez Perucha, Carlos Saura o López Krahe. La fórmula –marca de la casa- de acumular escenas yuxtapuestas (imágenes de archivo, collage de fotografías, rodajes o pasajes de películas, fragmentos de galas, créditos, testimonios) no funciona. Como tampoco funciona el ritmo o la puesta en escena: no existen.

Al fin y al cabo, la intensidad no se consigue por acumulación, sino por la utilización subrepticia del contraste y la variedad: por eso, los aragoneses Montull, Macipe, Lasierra o Fandos –por poner cuatro ejemplos, que hay más- son cineastas de mucho mayor calado que la responsable de ‘Eduardo Ducay, el cine que siempre estuvo ahí’. Vicky Calavia, en efecto, no sabe exprimir las sensaciones más profundas del productor (rotunda paradoja), sus conquistas y pérdidas, el anverso y el reverso de su espíritu, sus sueños rotos, las emociones que habitaron en su sensibilidad. Esas cosas, no nos engañemos, que más le afectaron y se jodieron por una tontería. O tal vez no fuera así, vaya usted a saber, que las cosas de palacio, ya se sabe, van despacio.

Eduardo Ducay habla de su ciudad natal y de sus recuerdos; de sus inicios como crítico cinematográfico en publicaciones como ‘Índice’, ‘Otro cine’, ‘Revista internacional del cine’, ‘Bianco e nero’, ‘Cinema’, ‘Texas Quartely’ e ‘Insula’ y de la creación de la revista ‘Objetivo’ al lado de Bardem y Muñoz Suay; de su diplomatura en la tercera promoción del instituto de investigaciones cinematográficas y de su dirección del departamento de guiones en los estudios Moro; del inicio como director de producción de Movierecord y de su faceta como gerente de la productora de filmes industriales Cinetécnica; de un documental que dirige pero que se echa a perder por la falta de pericia del director de fotografía Juan Julio Baena y del cineclub de Zaragoza, cuyo ejemplo es imitado en otros lugares de la geografía española, donde Manuel Rotellar gana un concurso de crítica cinematográfica promovido en el seno del centro cinéfilo; de su colaboración como ayudante de dirección en la película de Berlanga ‘Novio a la vista’ y del texto realizado para un cortometraje documental del zaragozano Alfredo Castellón (‘Nace un salto de agua’), o de su trabajo en la traducción de ciertos libros de Karel Reisz (‘Técnica del montaje’), René Clair (‘Reflexion faite’) o Halas y Manvell (‘Técnica de animación’).

Pero, sobre todo, de su faceta de productor, impulsando algunos de los títulos más representativos de la cinematografía española de la segunda mitad del siglo veinte, a la vera de directores como Marco Ferreri (‘Los chicos’, 1959), Julio Diamante (‘Tiempo de amor’, 1964), Luis Buñuel (‘Tristana’, 1970), Francisco Regueiro (‘Padre nuestro’, 1985), José Luis Cuerda (‘El bosque animado’ y ‘La viuda del capitán Estrada’, 1987 y 1991) o Fernando Méndez-Leite (‘La Regenta’, 1994). Y también de otros menos representativos, por lo general musicales con niños o niñas prodigio decididamente alimenticios, como en los casos de Luis Lucia (‘Canción de juventud’, ‘Rocío de La Mancha’), Sergio Grieco (‘La chica del trébol’), Javier Aguirre (‘Los chicos con las chicas’) o el también zaragozano José María Forqué (‘Tengo 17 años’, ‘La muerte viaja demasiado’, ‘Dame un poco de amooor’).

En última instancia, este trabajo de Vicky Calavia se parece más a cualquier reportaje televisivo convencional que a un documental propiamente dicho. Los publirreportajes están bien si se anuncian como tal, pero los documentales, por definición, deberían consistir en una búsqueda, en el estudio de lo que hay oculto tras lo que se conoce de un tema en cuestión, incluso tras una fachada impoluta, aunque sea para culminar que la investigación ha sido en vano, que es oro todo lo que reluce. Y este reportaje, ay, termina con Ducay dentro de la pantalla del cine Elíseos, en un lento travelling hacia atrás hasta que aparecen los créditos finales.

La historia, ya nos lo dijo Twain, no se repite, pero rima. Aunque sea con ripios. O con eructos. Porque el relato auténtico sería aquel que narrara, a la manera del diario de Alejandro Rossi, cómo una gran inteligencia, y la de Ducay es innegable, se licua en la pereza, el miedo o la angustia. Poco a poco se pierde, como esos bultos que desaparecen en el agua y al final solo se ven unas cuantas burbujas.