Por Fco. Javier Navarro-Chueca

Preámbulo

Javier al cubo

Mi primera vocación fue la de misionero. Sí, de esos que viajan con sandalias, sotana y una fe que ni un tifón tumba. Culpa de mi nombre: Francisco Javier—como el santo.

Y culpa también del colegio de los Padres Jesuitas en Zaragoza, que me llenaron la cabeza con historias épicas, almas por convertir y mapas que apuntaban al fin del mundo. Mi sueño: redimir infieles “negritos” allá donde rugen los dragones de papel… Japón, ¡como mi tocayo en 1549!

El auténtico San Javier se embarcó desde Malaca en un junco chino—nada de cruceros ni business class—junto a Cosme de Torres, Juan Fernández y un japonés converso llamado Anjirō, que terminó rebautizado como Pablo de Santa Fe (más español, imposible). El 15 de agosto, día de la Asunción, desembarcó en Kagoshima, iniciando con sandalias y sermones una de las aventuras más audaces del cristianismo en Oriente.

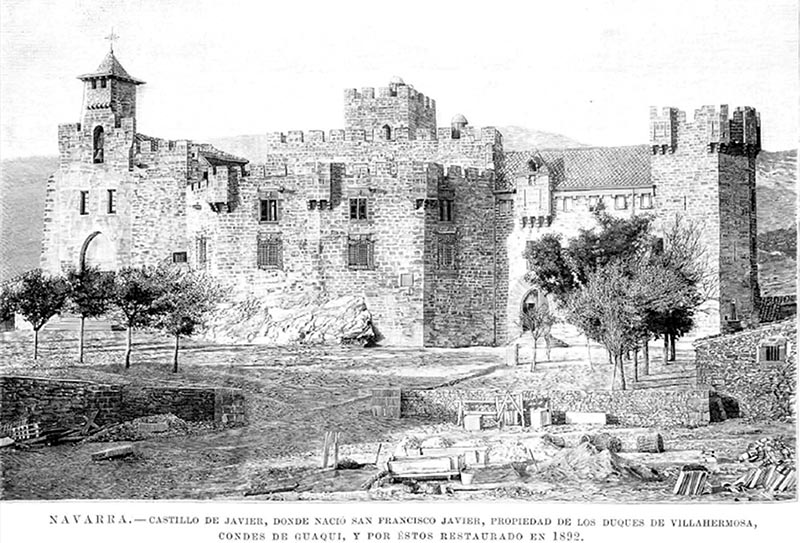

Yo, queriendo seguir sus pasos, me fui a estudiar al internado de su tierra natal, el castillo de Javier, en Navarra. Allí pasé dos años como un ermitaño con mochila, recibiendo cartas dirigidas a “Javier Navarro, Javier (Navarra)”—doblemente Javier, por si acaso. Todo muy vocacional… hasta que me di cuenta de que lo mío no era salvar almas, sino más bien perderme entre ruinas y misterios terrenales. Porque, seamos sinceros: los “negritos” merecían algo más que un converso con pies fríos y dudas misioneras.

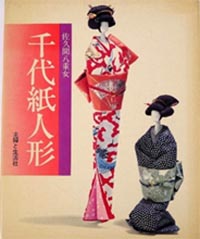

Eso sí, de aquel desengaño místico me quedó una eterna fascinación por Japón. Practiqué karate con entusiasmo, aikido con torpeza, iaidō con seriedad (al menos la cara), y ahora, en este «tiempo de descuento», me divierto entre pinceles de sumi-e y figuritas de papel washi ningyō que tienen más paciencia que yo. Puede que no fundara una iglesia, pero monté un altar a la cultura nipona en el salón de casa, con tatami virtual incluido.

Y ahora que Mr. Parkinson se empeña en acompañarme en este tramo vital, he ideado sistemas para combatirlo desde lo intelectual y lo manual. Uno de ellos: los muñequitos—o como yo los llamo, moñakos—de papel. Las washi ningyō.

¿Qué es una Washi Ningyō?

A la pregunta. Rápido. Dime tres cosas japonesas. ¿Cuáles serían tus respuestas?

¿Sushi?

¿Geishas?

¿Katanas?

¿Samuráis?

¿Papel de arroz?

¡Ajá! El papel de arroz. Uno de esos tópicos japoneses, como nuestra sevillana sobre la tele. Pero cuidado: el papel de arroz no es japonés, es chino.

Ya lo dijo Picasso: «Los grandes artistas copian, los genios roban». Y los japoneses, genios en esto, se apropiaron de la receta china para hacer papel… pero la mejoraron. Empezaron a usar plantas locales y elevaron el oficio a la categoría de arte. Así nació el washi: un papel fino, resistente y brillante, gracias a las fibras del kozo, el gampi y la mitsumata.

El proceso artesanal del washi lo dejamos para otra entrada, que ya me estoy enrollando mucho. Lo importante aquí es entender qué es una washi ningyō. Vale, washi ya está claro. ¿Y ningyō?

Se traduce como “muñeca”, pero nos quedaríamos cortos. Una washi ningyō es una figura hecha de papel que encierra paciencia, tradición y una estética que roza lo espiritual. Son pequeñas embajadoras de la cultura japonesa, y en mi caso, también aliadas contra el temblor y el olvido.

Capítulo 1

De castillo a castillo: Trasmoz

Cada verano, mi travesía hacia Trasmoz comenzaba con el autobús de línea que salía de Zaragoza rumbo a Vera de Moncayo. Nada de trenes elegantes ni estaciones pulidas… era ese autobús rechinante y testarudo el que me conectaba con lo esencial. Tras el traqueteo y las curvas, al llegar a Vera me esperaban dos figuras que hacían que el mundo volviera a tener sentido: mis abuelos Severo y Pilar. Y siempre, siempre, venían acompañados por la burra.

No era una burra cualquiera. Era burra de confianza, con mirada filosófica y paso firme, encargada de transportar mi maleta cargada de libros—tantos que parecía que, en vez de vacaciones, iba a montar una biblioteca rural. Entre novelas de aventuras, cómics y algún tomo de historia que yo consideraba esencial, la pobre burra se convertía en mi cómplice intelectual sin quejarse ni una vez.

Ese paseo entre Vera y Trasmoz tenía su ritual. El sol caía lento, el aire olía a tomillo y polvo, y yo, entre las piernas de mi abuelo y la sombra de mi abuela, sentía que estaba entrando en otro mundo.

Las tardes en Trasmoz se envolvían en magia. Mi abuelo—alto, curtido y con voz de trueno templado—tomaba asiento en la cadiera junto al hogar encendido, mientras el caldero colgado del gancho burbujeaba. Pero no era cualquier guiso: era la comida de la tocina paridera, la cerda que mi abuela Pilar criaba como si fuera una matriarca más. Con una receta que solo ella dominaba, cocía patatas firmes, remolachas dulces, salvado de trigo y avena. Un menú digno de nobleza porcina.

La tocina comía como reina, y nosotros también. A veces, la abuela nos servía patatas cocidas, aplastadas con ajo, aceite y sal. Nada más… y nada menos. Aquello era sabor de la tierra, del afecto, del tiempo sin prisa.

El tío Severo—mi abuelo materno—era un hombre que parecía tallado en piedra: metro ochenta y pico, espalda de armario, manos como raíces viejas. Me llamaba “Javielín, garrillas de alambre”, con una risa ronca que parecía salir de debajo de la tierra. Y no lo decía por fastidiar, sino con esa ternura que solo los gigantes familiares saben dar.

Yo era todo huesos y silencio, enviado al pueblo como si el Moncayo fuese una especie de sanatorio mágico. El aire limpio iba a abrirme el apetito, y mi abuela Pilar, con su cocina y su sabiduría, iba a ponerme carne en el esqueleto.

El abuelo, como un brujo experimentado, sacaba brasas con sus dedos encallecidos, como quien acaricia el fuego sin temor. Las acercaba a los caracoles que había traído del campo, y mientras chisporroteaban en su improvisado altar de brasas, él seguía contando.

—Los moros construyeron el castillo con ayuda del mismísimo diablo —decía, entre risas—. Y tenían una radio de oro, sí señor, justo en una hornacina. Desde ahí escuchaban el “parte”… pero no el de guerra, ¡el parte mágico!

Hablaba también de la Tía Casca, que salía volando en su escoba las noches de invierno, cuando el viento ululaba entre los muros del castillo y los copos de nieve bailaban al compás de hogueras encendidas. Yo lo escuchaba con los ojos como platos, mientras la chimenea proyectaba sombras que hacían que todo pareciera verdad.

La historia de la radio de oro me marcó para siempre. La hornacina existía, yo la vi. Y aunque sabía que los moros de Trasmoz no sintonizaban emisoras, la imagen quedó incrustada en mi cabeza como un fósil dorado. Tal vez fue la primera chispa de mi vocación arqueológica, sembrada por cuentos y brasas.

Porque, ni corto ni perezoso, decidí emprender mis primeras intervenciones arqueológicas. Animado por las historias del abuelo sobre moros, castillos y tesoros escondidos, me armé con lo que tenía a mano: un par de azadas de distinto tamaño, herramientas de labranza que mi abuelo usaba para cosas mucho más sensatas que excavar fortalezas medievales.

Ante la magnitud de la empresa—porque el castillo de Trasmoz no es precisamente una casita de muñecas—tuve que pedir refuerzos. Logré convencer a tres o cuatro muchachos del pueblo, con la firme promesa de encontrar el tesoro de los moros

…y repartirlo a partes iguales. La palabra “tesoro” tiene un poder hipnótico a los diez años, y más aún si viene envuelta en leyendas de moros, diablos constructores y radios mágicas.

Las dos primeras jornadas fueron de tierra, piedras y algún que otro trozo de cerámica que, para nosotros, no valía ni medio real. (Muy distinto a lo que pensaría años después, cuando aprendí a leer en esos fragmentos la historia de los que nos precedieron). El entusiasmo inicial empezó a flaquear. Las azadas pesaban, el sol picaba, y el tesoro seguía sin dar señales.

Así que el tercer día, ante el desánimo general, decidí tomar cartas en el asunto. Llevé en el bolsillo una moneda de bronce de mi raquítica colección: Luis Napoleón III, año 1864. No era del tiempo de los moros, pero al menos era de antes de la guerra… de alguna guerra.

En un momento de pausa y bostezos, la dejé caer disimuladamente en la tierra, con un movimiento rápido y una exclamación triunfal:

—¡Aquí está! ¡Lo sabía!

La recogí con teatralidad y la mostré a mis compañeros. No hizo falta decir más. Sin mediar palabra, se lanzaron a excavar con un frenesí que casi nos lleva hasta la roca madre. El ritmo fue tal que por poco acabamos haciendo una piscina municipal.

Poco más duró mi actividad protoarqueológica. Terminó el verano al mismo tiempo que las ganas de seguir buscando el huidizo tesoro de los moros. Lo dejamos para el año siguiente… aunque, como suele ocurrir con los tesoros verdaderos, nunca volvimos a excavar en serio.

Pero algo había quedado sembrado: la emoción de buscar, la magia de imaginar, y la certeza de que, a veces, hay que enterrar una mentira piadosa para desenterrar una verdad más grande.

…CONTINUARÁ