Por Javier Barreiro

Conocí el nombre de Guillermo Osorio a través de Félix Grande que lo mencionó cuando yo le interrogaba sobre escritores borrachos que hubiera conocido. Y, aunque su recuerdo no era muy concreto, el poeta manchego convenía tanto en su excelencia personal como en la de su corta y casi desconocida obra.

Que me costó localizar completa, únicamente cinco libros publicados, como me costó encontrar los testimonios de quienes lo hubieran conocido y tratado. Realmente, sólo encontré uno interesante. Pero tanto la plenitud de sus recuerdos, como la categoría humana que irradia hizo que haber conocido y tratado a este personaje valiera la pena tanto como lo vale la satisfacción de reeditar al autor conquense. Me refiero al poeta y periodista malagueño Manuel Alcántara, quien me sirvió en bandeja sus recuerdos y la admiración hacia quien fue su amigo.

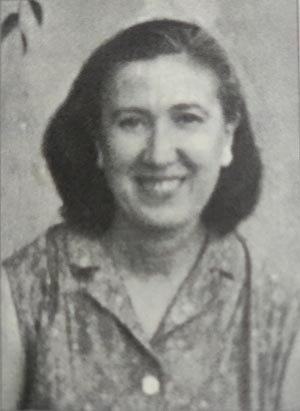

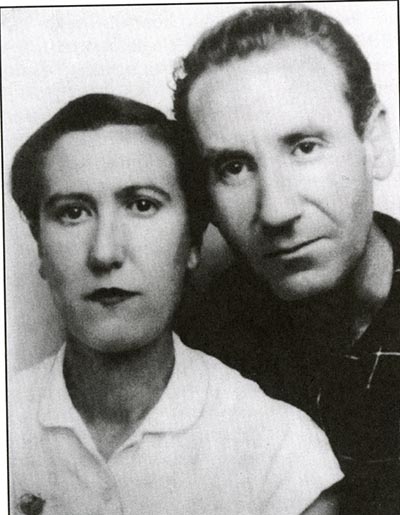

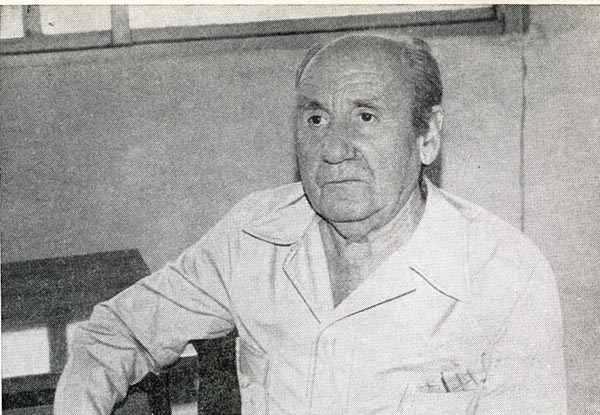

Guillermo Osorio había nacido en Cuenca el 22 de noviembre de 1918[1], el mismo año en que lo hicieron Gloria Fuertes, el crítico Dámaso Santos, Enrique Tierno Galván y Adelaida Lasantas, futura mujer del poeta. Apenas nada nos ha llegado de su infancia, si no es alguna mínima evocación recogida en Río de los peces, que, significativamente, se subtitula (y otros recuerdos de Cuenca). Pero estos recuerdos son apuntes líricos que, si nos hablan de la honda sensibilidad del poeta, no podemos decir que aporten mucha información biográfica. Guillermo, del que aparecen varias fotos en la mencionada obra, fue un niño de clase media -con dos hermanos mayores, Matías y Rafael, y una hermana pequeña, Conchita- que estudió en el Instituto de su ciudad y que se vio arrebatado por la guerra, antes de poder encauzar su futuro. No conozco textos sobre el poeta acerca de estos años en los que permaneció adscrito al ejército republicano en una unidad de tanques, lo que, según Manuel Alcántara, debió marcarle decisivamente. Guillermo pasó a Francia con los restos del ejército republicano. Volvió, sin embargo a su patria y conoció la represión, que en la escuetísima biografía que figura al final de Río de los peces se despacha con estas simples palabras. “sufre encarcelamiento, campo de concentración, etc.”

Tampoco resulta muy explícita dicha nota biográfica al narrar los años posteriores: “En el año 1950, en Madrid (tuvo que huir de Cuenca debido a hechos muy desagradables), conoce a la poetisa y periodista Adelaida Las Santas, con la que contrae matrimonio el 7 de mayo de 1955”.

Dado el aparente desvalimiento de Guillermo Osorio para la vida práctica, Adelaida, a la que se recuerda como una mujer algo destartalada y pintoresca, debió significar un serio apoyo en su peripecia. No constan los medios de vida del poeta y ella sería quien, al menos, le sostuviera económicamente y le organizara algún tipo de rutina que comprendiera la comida y la dormida aunque, como muchos alcohólicos, fuera hombre de gran frugalidad y de imprevisibles horarios.

Adelaida había nacido en Villarejo de Salvanés (Madrid) un 22 de julio de 1918, cuatro meses justos antes de que lo hiciera quien sería su esposo. Se afilió a Falange Española en fecha indeterminada pero temprana y sabemos que, con dieciocho años, arriesgó su vida pasando consignas a los falangistas detenidos en Madrid, al tiempo que les llevaba la comida. En un poema[2] se dice joseantoniana y camisa vieja aunque tuviera un padre rojo. El caso es que no tuvo ningún problema en trabar relación con escritores de uno y otro signo, como, por otra parte, era habitual en aquel Madrid de la posguerra, en el que, forzosamente, una mayoría de la población había pasado la guerra en el bando derrotado. Su realización más conocida fue la creación del grupo poético “Versos con faldas”, en unión de María Dolores de Pablos y Gloria Fuertes, que puso nombre a la empresa, mientras Adelaida parece que fue su único sostén económico. El grupo organizó numerosos recitales de mujeres a partir del 5 de marzo de 1951, fecha en que debutaron en la Agrupación Artístico-Literaria del Teatro Gallego, sita, por entonces, en el número 5 de la madrileña Carrera de San Jerónimo. Todavía en 1983 “Versos con faldas” seguía en activo[3].

De hecho, Guillermo Osorio fue un escritor semisecreto, que sólo se daría a conocer en recitales conjuntos y en revistas literarias de poca circulación[4]. En un tiempo pródigo en tertulias, la que más frecuentó fue la del café Varela, en el número 37 de la calle Preciados. Su presencia en los recitales organizados por dicho establecimiento, “Versos a medianoche”, fue frecuente a partir de 1957. Eduardo Alonso, Juan Pérez Creus, Manolito el Pollero, Antonio Mingote, Mariano Povedano, Manuel Alcántara, Gabino Alejandro Carriedo, Meliano Peraile, Fernando Dicenta, Manuel Martínez Remis, José Asenjo Roldán, Federico Muelas…, fueron algunos de los tertulianos más constantes. También acudía Rafael Azcona, que retrató este ambiente en su novela, Los ilusos e hizo para su amigo Guillermo el dibujo que abre el primer libro de la colección Aguacantos, representando una pareja de novios, ya que la muy significativa dedicatoria que abre el mismo reza: “Este librito, con sus veinticinco sonetos, se lo dedico a mi mujer, Adelaida, en el veinticinco aniversario de nuestro casamiento, con amor, que aún queda, y con cariño, que suple y mejora al amor”.

Sin embargo, por una olvidada obra de Adelaida Lasantas, Poetas de café, podemos reconstruir gran parte de su peripecia en cuanto a su relación con Guillermo. Se trata de una novela absolutamente biográfica cuyos protagonistas, Gerardo y Laila, son, obviamente y sin ningún disimulo, Guillermo y Adelaida. La obra rememora fielmente su relación y es, además, una utilísima guía para reconstruir el abigarrado ambiente de las tertulias poéticas madrileñas en el periodo 1950-1953, de que se ocupa la novela, con largas listas de nombres y precisión de fechas y lugares. Sorprende la ingenuidad de la narradora que nos desvela su alma en los inicios de la relación, su pasión por un hombre al que apenas conocía y todo su esfuerzo por atraerlo hacia sí, comprenderlo y ampararlo, pese a las peculiaridades de su conducta y su poco entusiasmo por todo que no significara vino, paseos y poesía.

Un buen ejemplo de la curiosa relación entre el matrimonio de poetas puede encontrase en la breve crónica que ABC (5-II-1964) publicó de la lectura que Osorio llevó a cabo en la Tertulia Literaria del Instituto de Cultura de Hispánica, de una selección de su libro de cuentos inédito, El perro azul:

«Fue presentado por su mujer y secretaria, doña Adelaida Las Santas, que dijo que hablaba de él como poeta, pues como marido habría mucha tela que cortar. Es un hombre extraño que habla con fantasmas y les acompaña hasta la puerta de su casa; le encanta que le moje la lluvia, y una vez que tuvo un perro y le llevó a la sierra, como perro de poeta, se le murió del corazón. Siente predilección por el etílico, juega a los dados y muchas noches se come de madrugada un bocadillo que le proporciona el sereno. Es un extraordinario sonetista».

El interesado escuchó la presentación con singular estoicismo. Leyó después dos cuentos: “Alquimia” y “El gerente”. Su estilo es fantasmagórico, engarzado de humor negro y rosa. La lectura tuvo gracia.

Marido y mujer tuvieron un gran éxito. Los aplausos sonaron repetida e insistentemente.

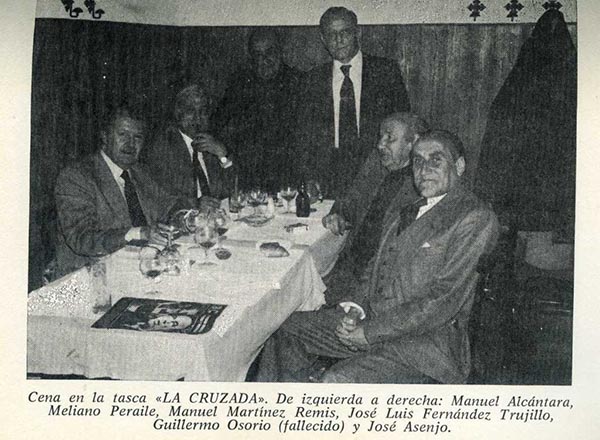

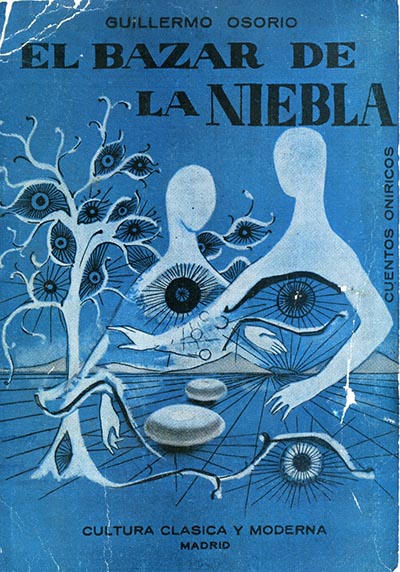

En 1960 se le concedió el Premio Cauce que deparó un homenaje en el restaurante La Cruzada que recogió ABC en su número de 9 de marzo de1960. Ese mismo año publicaría la colección de cuentos, El bazar de la niebla, su primer y seguramente más importante libro, en la editorial Cultura Clásica y Moderna, que fundara Tomás Borrás y cuyo excelente catálogo compite en el olvido con el que sufre la excelente escritura del escritor falangista.

Aunque no conocemos ninguna obra teatral de Osorio, sabemos que presentó una titulada La sonrisa al Premio Ciudad de Barcelona. El galardón se otorgó a finales de enero de 1962 y en la última votación fue superada por cuatro votos a tres por El río crece de Noel Clarasó.

Fue al año siguiente, en 1980, cuando Guillermo Osorio pudo cumplir su sueño de tener una colección propia, gracias, sobre todo, a los desvelos de Adelaida. Así, a finales de dicho año, nacía Aguacantos con la edición del segundo libro del poeta, Veinticinco sonetos, que fue presentado por Manuel Alcántara en la Casa de la Mancha. Aguacantos era un neologismo equivalente a “canto rodado”, es decir, a la piedra alisada y redondeada por la acción de las aguas, que el poeta había utilizado en el poema “Los aguacantos”, nombrado también “Cantarcillo del primer amor” en su primera publicación con fecha diciembre del 1957 en la revista Poesía Española, que, por entonces, dirigía José García Nieto. Con este poema, el matrimonio solía felicitar la Pascuas a los amigos. Tras la muerte de Guillermo, su viuda creó el Premio de Poesía Aguacantos para un tríptico de sonetos, que en su primera edición de 1984 y, bajo la presidencia del mentado García Nieto, concedió el galardón a Antonio Almeda, poeta de Puente-Genil, que ya había obtenido otros importantes premios.

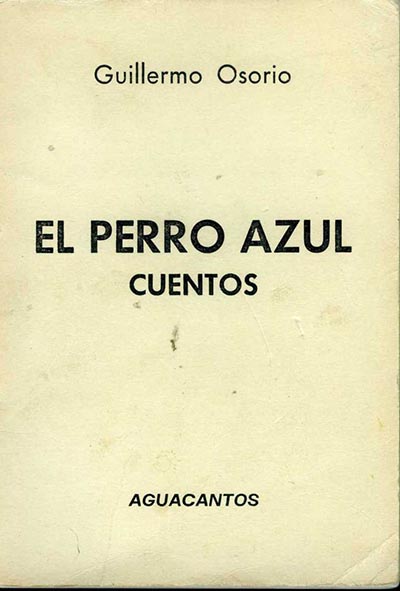

Aguacantos editaría a finales de 1981 el segundo libro de cuentos del poeta y el último de los que publicó en vida, El perro azul, compuesto de siete narraciones, una de la cuales, “Noche de caballos”, había aparecido ya en El bazar de la niebla. Un año más tarde, el 27 de diciembre de 1982, Guillermo Osorio moriría al caer sobre una estufa encendida, tras sufrir un paro cardíaco. No obstante, algunos hablaron de suicidio. Para cumplir su deseo, fue enterrado en el Cementerio Civil de Madrid. Manuel Alcántara escribiría en el diario Ya, días más tarde, la necrológica:

El poeta Guillermo Osorio pertenecía a otro lugar del que tenía permanente nostalgia; por no sé qué azar afortunado, pasó su destierro entre nosotros. En su estancia terrestre se dejó acompañar por Adelaida y se distrajo en ocasiones observando las piedras pequeñas de los ríos, pulidas y lavadas por el agua caminante. Le gustaba andar y oír. Es todo lo que sabemos de él. Eso y que ha muerto, después de haber consumido gloriosamente algunas cosechas de vino tinto y de haber escrito veintitantos sonetos prodigiosos.

Si como poeta, Guillermo Osorio dejó un puñado de excelentes sonetos aunque, como es frecuente en el país, no tuvieran repercusión crítica, como ser humano fue alguien unánimemente querido. Es verdad que pasó por la vida casi en silencio, incapaz de contradecir a nadie, de provocar cualquier clase de conflicto. Los testimonios coinciden en que era un ser angélico, sin dote alguna para la maldad ni para el rencor. No sabemos qué traumas le dejó la guerra, que pasó metido en la metálica oscuridad de un tanque. No hubo de ser plato de gusto para hombre tan amante de la naturaleza[6]. Tampoco sabemos de sus sufrimientos y miserias de la posguerra porque nunca hablaba de aquella época. Ya se ha dicho que hubo de dejar Cuenca por “hechos muy desagradables” que, probablemente, tuvieran que ver con su pasado republicano.

Manuel Alcántara afirma que padecía una suerte de bloqueo emocional y que tenía una manía ambulatoria que lo llevaba a pasear interminablemente, siempre que no hubiese que pasar demasiado tiempo sin tentar la botella de vino. Bebía desde la hora de levantarse a la de acostarse, que solía coincidir con la del amanecer, y apenas comía. Tuvo algún amago de delirium tremens que se puede detectar en varios de sus cuentos y que llevó a Marañón a interesarse por su caso. Pese a ser una de las últimas excrecencias de la bohemia, jamás fue sablista ni gorrón y, cuando tenía unas monedas, disfrutaba invitando a los amigos. Siendo bohemio de corazón y de vida, jamás decía una impertinencia y comunicaba una gran ternura. Se trataba, en suma, de un hombre ensimismado y profundo, ducho en escuchar y caminar, singular y extraño, que se consideraba un extranjero en este mundo. El citado Manolo Alcántara, Eduardo Alonso, Juan Pérez Creus y Manolito el Pollero fueron sus grandes amigos. Miembros de esa generación etílica del Café Varela, de gran interés sociológico y literario, de la que apenas nadie se ha ocupado.

Efectivamente, el Guillermo Osorio de principios de los cincuenta frecuentaba las tertulias y cafés de poetas aunque mucho más las tabernas. Era hombre discreto, de pocas palabras y con un pesimismo existencial a cuestas que lo llevaba a caminar sin descanso hasta altas horas de la noche. Dormía en la Casa de Campo, en algún banco o, rara vez, en algún camastro alquilado en el submundo madrileño.

A Guillermo Osorio lo salvó su mujer, poco agraciada, excéntrica y medio majara pero entrañable y que quería con locura a su hombre pese a que a este el sexo lo traía sin cuidado, lo había descartado de su vida. Sin duda, fue la militancia falangista de Adelaida la que propició que Tomás Borrás publicara en su colección Cultura Clásica y Moderna el primer y único volumen del escritor no editado a sus expensas.

En el libro que, con el título de Aguacantos,publicara Adelaida en la colección homónima, se recogen varios testimonios de escritores que trataron a Guillermo y algunas de las pocas fotografías que dan fe de su estampa. José García Nieto (1914-2001) escribió allí:

Tengo a Guillermo Osorio por uno de los hombres más interesantes que me ha sido dado conocer. Hombre y poeta. Poeta y niño. Niño que no se sabe qué habitación, detrás de un altísimo balcón colgado del tiempo… (p. 7).

Y José López Martínez (1931), periodista que ejerció el cargo de presidente de la Casa de Castilla-La Mancha, donde G. O. presentó alguno de sus libros:

…para Guillermo todo ser humano era digno de aprecio y de respeto, porque sabía valorar la parte buena que todos llevamos dentro y comprendía las debilidades ajenas. Por eso sus libros contienen tanta hondura y tanta bondad (…) Poseía un fabuloso sentido de la inocencia, de su libertad absoluta para el vuelo. Una continua palpitación de afectos… (p. 44-45).

Se reproduce también el citado librito un soneto de Manuel Martínez Remis (1911-1989), un olvidado y nada desdeñable poeta[7], que fue también guionista cinematográfico, autor de canciones y de obras de teatro frívolo, una de las cuales firmó con Mingote.

El vino de un país puro y lejano,

gracia de Dios, tal vez… Como un reflejo

de un fantástico espejo. Él es mi hermano

y me alegra su risa de ángel viejo…

Eterno pensativo. Hay en su mano

tactos de un mundo cándido y complejo.

desde que le conozco, busca en vano

donde acaba el camino del espejo…

Él vive con su cálida armonía,

de no sé qué horizonte es el vigía,

centinela en la puerta de su secreto…

¿Será…? Nadie lo sabe. Es diferente,

de vez en cuando, mira sonriente

y cincela el prodigio de un soneto. (p. 47).

El reputado cuentista, Meliano Peraile (1922-2005), conquense como Osorio, apuntaba:

…Guillermo era un hombre de vino en pecho; no era un hombre de cóctel peripuesto; era un hombre de vaso conversado; no era un hombre de sarao chismorreado; era un hombre de alta amistad; no era un hombre de alta sociedad. (…) nos reveló que la noche es la patria de la igualdad (…) y la vida y la muerte se funden y confunden en los fantasmas (…) Pastor de estrellas. Coleccionista de amaneceres. Maestro por quien los serenos aprendieron poesía… (pp. 52-53).

Acacia Uceta (1925-2003), poeta madrileña, aunque con muchas relaciones con la ciudad del Huécar y del Júcar, incidía en la condición bohemia del escritor:

(…) la bohemia de Guillermo es una actitud vital, resultado de un radical amor a la libertad llevado a sus últimas consecuencias y de su ruptura con todos los convencionalismos sociales, una bohemia ciertamente rara en nuestro país y, más aún en la época en que él la vivió. No es esa bohemia del “snob” que juega a ser lo que no es y que sólo acepta de ella una parte, generalmente la más frívola y superficial, sino la que nace de un desasimiento de toda norma impuesta por los usos de una sociedad en la que no se cree, la que no abdica de su libertad ante nada y ante nadie y la que rechaza comodidades, intereses y honores con tal de no obligarse a ningún sendero que no sea el del arte, el del amor o el de la amistad. Yo no sé si habrá habido, en el Madrid que se inicia con la posguerra, un escritor que haya vivido esta bohemia tan plenamente como Guillermo Osorio. Lo que sí aseguro es que, de existir, no lo he conocido. Guillermo era el bohemio total, el bohemio arquetípico. Todo en él –su comportamiento, su forma de vestir, sus costumbres, su concepto de la vida y de la literatura- estaba fuera de cualquier planteamiento convencional. Incluso sus amigos y su propia mujer. Sólo unos escritores capaces de poner el culto a la amistad por encima de todas las ideologías y de todas las tendencias estéticas podían ser amigos de Guillermo, y sólo una mujer como Adelaida podía llegar a comprenderle y compartir con él su vida, respetando sus peculiaridades, esas características tan específicas y extrañas que le alejaban de cualquier modelo de escritor y de marido (…) Hombre de vino y de taberna por lo que la taberna y el vino tienen de ilusión y de ágora, deseoso de comunicación y soledad, que pasó por la vida y por la poesía de una manera excepcional y recatada, y que nos ha dejado una obra diáfana y hermosísima. Nos ha dejado también el asombro, el pasmo ante su sentido de la existencia y la convivencia, llevándonos al borde del misterio… (pp. 57-58).

La también poeta manchega, Sagrario Torres (1922-2006), especialista en sonetos sin sinalefa, también le dedicó uno, del que copio sus cuartetos:

Como si nada fuera, tú vivías

modesto y escondido y sonriente.

Tu trago de placer era ese diente

hincado entre los versos que bebías.

A cumbres no alcanzadas tú subías

y bajabas con flores en la frente.

Nunca le hiciste a nadie confidente

de aquel arrobo en tus melancolías. (p. 62)

Leamos finalmente algunas palabras de la semblanza de Luis Jiménez Martos (1926):

Su contradanza de costumbres (cambio de horario, para empezar) le mantuvo, hasta la muerte, fuera del mundillo de la literatura, de las clasificaciones “generacionales”, de la nómina recitativa… Dijo sus versos para él, o para algún que otro aficionado al nocturno de Madrid, como en monólogo a la sombra de Sawa y Carrère. Tenía apariencia de sobrevivir a la estampa últimos de siglo, aunque en su bohemia y su bonhomía no asomasen flecos astrosos (pp. 99-100).

LOS CUENTOS: El bazar de la niebla

“Cuentos oníricos”, subtitula Osorio este extraño libro que presenta en la cubierta un dibujo surrealista sin firma, en la línea de Chirico y Dalí, y un comentario del gran Gabino-Alejandro Carriedo[8] en las solapas. En la literatura de todos los tiempos hay multitud de relatos basados en sueños pero no demasiados a los que los autores califiquen propiamente de oníricos. En este caso, es verdad que, más que en la libre imaginación del escritor, parecen basarse en los agitados sueños que, probablemente, le depararía el alcohol. Los símbolos de transformación junguianos y la llamada literatura del absurdo, casi contemporánea a la vida literaria de Guillermo, junto a algunas reminiscencias surrealistas, son los elementos que aparecen más cercanos a estos relatos en los que el autor habla casi siempre en primera persona[9] y narra en presente de indicativo una serie de acontecimientos inesperados y, a menudo, gratuitos, que se suceden vertiginosamente, como en los delirios febriles, y en los que se alternan horror y humor.

Este es el esquema típico de la mayoría de los cuentos de El bazar de la niebla: Una situación cotidiana en la que, de pronto e inesperadamente, aparece un elemento distorsionador de la realidad, que da lugar a visiones entrecortadas en las que se alternan lo macabro y lo ingenuo, lo horripilante y lo banal. Es notable el poder de observación del escritor, que se recrea en los detalles para, generalmente, conseguir un efecto de sorpresa, bien sea de carácter inquietante u, otras veces, de matiz humorístico, para lo que muchas veces recurre, al modo de cierto Cela, a frases hechas del lenguaje popular, que rompen el tono del discurso literario con un aire de naturalidad cachazuda.

Pruebas de que Osorio se refería a sueños reales hay varias en las narraciones del libro: aparte de aparecer los elementos que le obsesionan: soledad, tabernas, pájaros, perros, autoridades…, la nota del autor, al final de “El vendedor de pájaros”, uno de los cuentos que respiran cierto optimismo y amor a la vida, reza: “Esta mañana me he levantado con gana de divertirme y ser feliz” y varios que, como los sueños angustiosos, terminan con el autor, que se encuentra en su cama, tras vivir una situación insoportable. Sucede esto, por ejemplo en “¡Muera el muerto!”, donde uno de los personajes del sueño es su amigo, el poeta Gabino-Alejandro Carriedo, cercano por aquellos años al movimiento del Postismo. Y también en “Noche de caballos”, donde igualmente encuentra a un poeta amigo a quien no nombra. En esta ocasión, montado en un jamelgo de bronce, termina tropezando con su jinete, que no es ni más ni menos que el Felipe IV de la Plaza Mayor. El narrador se encuentra en el santo suelo de la Plaza de Oriente y termina confesando: “Debo haberme caído del banco donde dormía”. En el caso de “Cangrejos”, en que, al despertar, los crustáceos obsesivos del sueño andan por el suelo del cuarto es ya un caso claro de delirium tremens[10], afección que puede rastrearse en varios episodios de El bazar de la niebla.

No hay duda de que, pese a sus elementos pintorescos y humorísticos, estos cuentos transmiten la enorme angustia que el autor debía albergar en el fondo de su corazón. Sería relativamente sencillo analizar los símbolos que pululan por doquier en todos ellos y ya se dijo como sus metamorfosis nos remiten en especial a los análisis junguianos. Gregorio Marañón, que moriría en el mismo año (1960) en que fueron publicados, no debió de poder dedicarles la atención crítica que su interés suscitaba. Pero, sin entrar en disquisiciones simbólicas o científicas, es patente la identificación en los relatos con muertos, ahogados, reos de pena capital, o seres a punto de ser aniquilados o sufrir un castigo terrible o, como en “El terror”, el relato más extenso de El bazar de la niebla, en que un grupo de venados, al mando del profesor López, quiere destruir a “los bestias” para mejorar la humanidad. Como en las pesadillas, en el momento más angustioso, cuando la tensión es irresistible, el soñador despierta aterrado pero aliviado al encontrarse con la tibia realidad.

Por su lado, entre los más propiamente originales y humorísticos figura “Las fotografías”. El narrador adquiere un libro, Conocimiento de la mujer a través de los lagartos, en el que se cuenta que “las mujeres tienen alma de lagarto y es aquí donde, sobre todo, hemos de buscar la razón del terror que el referido reptil les inspira”. Pero la propiedad principal es que el lagarto puede volver de carne un retrato de mujer. El narrador compra uno, lo que da lugar a originales situaciones que lo ponen en relación, con ciertas narraciones postistas. Además de Gabino-Alejandro Carriedo[11], el autor debió tener contacto con alguno de los otros seguidores de dicho movimiento, todavía muy vivo en diversos autores de la década de los cincuenta.

También podemos encontrar varios defectos en los relatos de Osorio. Se habló del aire gratuito de algunos de ellos y es de señalar el escaso esfuerzo de composición literaria y estructural, lo que contrasta con su originalidad de base. Asimismo, asoman laísmos, acumulación de preposiciones, anacolutos, vulgarismos, como los hoy tan desgraciadamente frecuentes: “detrás mío” (pp. 11 y 117), “al lado mío” (p. 51) pero, en general, la prosa es natural y fluida aunque nunca pueda compararse con la escritura preciosista con la que una buena parte de poetas acometen la prosa.

El perro azul

Último de los libros publicados en vida por el autor y segundo título –tras Río de los peces– de la colección Aguacantos, se inicia con el relato que da título al volumen y que representa una corriente distinta a los cuentos de El bazar de la niebla[12]. Este texto, también en primera persona pero de aire mucho más realista y que parece basado en experiencias personales, nos cuenta la historia de “Curriqui”, un borracho de pueblo con virtudes de curandero. Anécdotas, dotes de observación, creíble recreación del personaje protagonista son sus rasgos más evidentes pero el autor no se priva de incorporar al final el elemento fantástico.

El texto siguiente, “Pepe”, tiene un aire humorístico pero su recurrencia al absurdo y su aire de sueño entrevisto lo vincula con los del libro anterior aunque su estructura está más trabada y no parece responder a meros automatismos. En cambio, “Alquimia”, “Cuento de la hormiga” y “El gerente”, son totalmente cuentos oníricos y podrían figurar perfectamente en El bazar de la niebla, con sus símbolos de transformación, sus alucinaciones angustiosas, sus pasajes por el absurdo, sus ocurrencias y sus salidas de pata de banco.

Osorio subtitula “cuento corriente” al último de los textos del librito, “El aprendiz”. Poco tiene que ver con los tres anteriores y se trata, efectivamente, de un cuento convencional, de tono y lengua realistas, con su progresión narrativa y con su final ejemplar, que constituiría con los dos relatos iniciales, el trío de narraciones “distintas” del autor. No es este, como se ha visto el tono típico de los cuentos del conquense sino aquel que conlleva un aire de irracionalidad en la que G. O. se encuentra perfectamente a gusto y que constituye la esencia de su mundo narrativo, en el que cuenta poco la técnica y sí la intuición, la asociación de ideas y la imaginación propias del poeta.

En la edición de estos textos narrativos, corrijo y actualizo la puntuación y la ortografía.

LOS POEMAS: 25 sonetos

Casi siempre que sus contemporáneos citaban a Guillermo Osorio era para elogiar sus sonetos[13] que, sin embargo, como se ha visto, hubo de publicar casi al final de su vida. Fue, pues, el tesón de Adelaida, el que suscitó que su marido lograra ver un libro propio de poemas publicado. Así, en 1980 se inició la colección Aguacantos, a mayor gloria de Guillermo Osorio, con la publicación de los veinticinco sonetos[14], que dan título al libro, que comienza con el dedicado “Al viejo café Varela”, emblema de los afanes de estos poetas, representantes de la última bohemia madrileña.

Los sonetos de G. O. se caracterizan por su limpieza y equilibrio expresivos, por el aire metafísico que los envuelve y por precisos hallazgos lingüísticos. Todo esto llevaría a pensar necesariamente en Quevedo pero el conquense prescinde de la brutal intensidad expresionista del genio del Barroco, en beneficio de un matizado escepticismo: “Las cosas no conocen el sendero / que nos lleva a la suerte y al fracaso; / pero tienen las cosas en ocaso / una sombra de abriles y de alero”, nos dice en el segundo cuarteto del soneto inicial citado.

Siguen los dedicados al Nazareno y a poetas como Jorge Manrique y Juan Alcalde, al amor, al “malandar”… Pese a su perfección formal, la lengua de estos poemas fluye con naturalidad, sin retorcer nunca el sentido o la sintaxis y nos proporciona la inflexión justa de la emoción con que están concebidos y que transmiten de modo tan intenso.

La hegemonía de lo nominal, exacta marca del dominio de la lengua, es patente de muchas de estas composiciones. Veamos el primer cuarteto de “Al Nazareno”

Angostura silente del gemido,

contenido clamor hecho figura.

Majestad y dolor, dolor y altura

del dolor más hiriente y más herido.

Nueve sustantivos y cuatro adjetivos por ninguna forma verbal activa, es decir, sustancialidad, concentración, intensidad…Que prosigue en los tres “sonetos del amor gastado” aunque en el cuarteto inicial del primero de ellos, con ecos de Miguel Hernández, dé al adjetivo el protagonismo. Los cuatro son una perfecta ilustración de la relación de Guillermo y Adelaida y no hacen sino confirmar lo que sabemos a través de lo mucho contado por ella en Poetas de café o lo que sabemos por sus amigos y algunos de los pasajes citados. El poeta, con hondo estoicismo, revela una aguda comprensión de su relación, un agradecimiento, matizado de profundo afecto y, también, de hondo y lúcido distanciamiento, una mueca de lejanía y tristeza que no amengua la ternura.

Los “sonetos de malandar” nos hablan de la “cósmica melancolía, el doloroso sentir”[15] del autor, que oímos discurrir por su sangre emocionada. A menudo en estos poemas, adopta un tono existencialista salpicado de alusiones religiosas. Los “sonetos de la noche”, explican tan propiamente el espíritu y la mente del poeta, que ningún escolio mejor que el degustarlos.

Pese a su título, los “sonetos dementes” no son representativos de la veta expresionista, etílica y disparatada, que aparece en los cuentos sino que, en todo caso, inciden en la vertiente de los ensueños secos con extraordinarios aciertos expresivos. Véase por ejemplo el segundo con sus profusas aliteraciones velares:

Canta el canto que cuenta que se esfuma / o quebranta el cantar cuando amaneces, / y que alienta el encanto si adormeces o / decantas el llanto de la bruma.

Sigue el “díptico de la soledad”, también con referencias quevedescas. El segundo constituye el más preciso autorretrato del poeta contenido en lo que conocemos de su obra.

Los tres sonetos teologales que culminan el libro dan fe del pujo místico que, a veces, se percibe en la poesía de G. O. El destino, la muerte, la condena fatal de la tristeza, que da paso a un escepticismo humanista que, si encuentra, un atisbo de salvación es en uno de los temas eternos de la poesía: la integración con la naturaleza.

Río de los peces

Río de los peces, el segundo de los libros de Osorio en el que aparecen poemas –algunos repetidos del anterior- y dedicado a la ciudad de Cuenca, es una caótica compilación de textos espigados por Adelaida que van desde los impresionistas poemas breves que lo inician, hasta la más labrada elegía que lo culmina. Podemos apreciar la gracia alada de algunos de los primeros pero sin que estéticamente podamos ponerlos en parangón con los sonetos. Más dedicados a la naturaleza que aquellos –con especial preferencia por su Júcar-, el rico simbolismo de los peces, omnipresentes en estos poemas, nos remite a una suerte de identificación del poeta con estos seres silenciosos que ocupan los espacios inferiores y, a la vez, son portadores de un mensaje espiritual que permite la identificación entre tierra y cielo a la que aspira la auténtica poesía.

Además de la sólida melancolía que los envuelve, comparten estos poemas un aire machadiano de apuntes al albur de un pensamiento, con ecos de coplas populares, cuando no es un esbozo de aforismo (“Las gentes de buena fe / tienen la mala costumbre / de ver lo que no se ve”) o un pastiche lorquiano (“Verde que te quiero verde / verdes ondas, verdes algas. / Los peces están dormidos / entre la canción del agua”).

Un poema descriptivo dedicado a su ciudad, Cuenca, “Poema explicado”, “Cantarcillo del primer amor” y la citada “Elegía” son los últimos poemas de este breve libro miscelaneico. A pesar de su disposición en versos irregulares, el llamado “Poema explicado” es pura prosa lírica, con un deje de automatismos verbales que nos recuerda ciertos tonos de Nicanor Parra aunque el chileno no caería en algunas de las vacilaciones y cursilerías en las que Osorio incurre en este poema, que, por otra parte, también tiene evidentes aciertos expresivos. También con influencias de Dámaso Alonso el texto parece de juventud o aprendizaje. Funciona a empujones y en él las asociaciones de ideas llegan a golpes, de un modo entrecortado, lo que recuerda la dinámica de alguno de sus relatos. Pero la contraposición del mundo de la niña y el perro, transidos de inocencia, con su propia y problemática cosmovisión presidida por la culpabilidad y, en medio, la figura de Dios no acaban de funcionar líricamente.

“Cantarcillo del primer amor”, que en su primer verso usa la palabra “aguacantos”, es, como ya se comentó, el más divulgado de los poemas de Guillermo Osorio y el que Adelaida reprodujo con más reiteración en sus libros. Aparte de su alada levedad y frescura, no ofrece demasiadas pautas de comentario. Más significativa resulta la “Elegía”, escrita en una lengua coloquial y a un tiempo letánica, con la Muerte como interlocutora, uno de los mejores poemas del vate conquense y que, como elegía a la muerte, constituye una suerte de paradoja:

Es lamentable,

lamentable y asombrosa, Muerte,

cómo te has muerto,

de golpe,

sin decir ni pío,

cuando pude tenerte más cercana.

Aparte de la originalidad de planteamiento, el poema tiene fuerza y, aquí, la segunda persona funciona por la energía y singularidad del lenguaje poético ya que para el autor la muerte no existe como idea o como personaje: Eso es –diría yo- / liquidación por derribo / o la Gran Empresa de Dios / que renueva sus materiales.

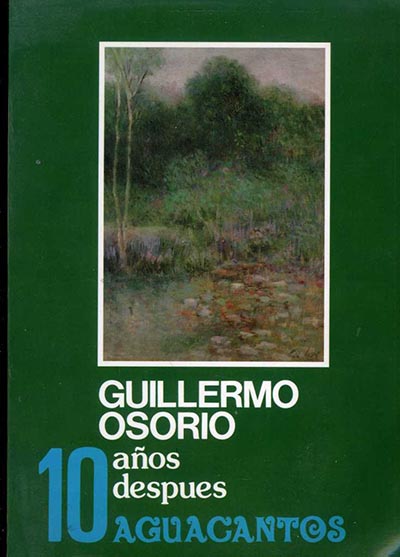

Guillermo Osorio 10 años después

En este último libro publicado de G. O., Adelaida recogió varias de las composiciones contenidas en Río de los peces y añadió unos cuantos más bajo el epígrafe “Otros poemas”, alguno de ellos espigados entre las escasas colaboraciones del poeta en revistas literarias. El primero de ellos, “Cantarcillo de la buena nueva”, constituido por seis redondillas heptasílabas y con un delicado aire de villancico, participa del tono popular y ligero de Río de los peces. De mayor peso emocional, “Pequeño recuerdo”, está dedicado a quien fuera su más constante amigo y compañero de correrías tabernarias, Eduardo Alonso[16]. Seguramente sería el poema que leyera el viernes 5 de abril de 1957 en los “Versos a medianoche” del Café Varela en el marco de la sesión necrológica que se convocó en memoria de Eduardo Alonso y en la que, entre otros, también participaron Federico Sáinz de Robles, Federico Muelas, Juan Pérez Creus, Mariano Povedano, Manuel Alcántara, Gabino Alejandro Carriedo, Manuel Martínez Remis, José Asenjo Roldán, Meliano Peraile, Domingo Manfredi Cano y Fernando Dicenta. El poema tiene un tono francamente conmovido, que privilegia lo coloquial pero no desdeña los toques expresionistas, que, propio de poeta tan extremado como Guillermo Osorio, alternan con alguna cursilería.

Los siguientes son también poemas de circunstancias, tanto los consagrados a Carmina Morón[17] y Jaime Ibarra (“Historia breve”), como el dedicado al Ecuador, proveniente de un homenaje que, como inauguración de la Semana Ecuatoriana en Madrid, “Alforjas para la poesía” ofreció a dicho país americano en el Teatro Lara, el domingo 5 de mayo de 1968. Osorio leyó este poema y “A la sombra de Juan Alcaide”. Pese a su origen ocasional, los tres tienen indudable interés poético, especialmente, el que se dirige al indio ecuatoriano.

En “Carta a Fermín Santos”[18], de comienzo algo tópico, Osorio emplea la segunda persona propia del género epistolar para, otra vez con ecos estilísticos de Dámaso Alonso, acometer una reflexión sobre la pintura. De nuevo la segunda persona y la figura del Señor en “Mi sombra sola”, cuyas imágenes, con débitos surrealistas y existencialistas, resultan demasiado evidentes. Tampoco en “El perro del alba”, imagen entre alucinatoria y real que también aparece en sus relatos, con el animal como interlocutor y en el que emplea la asonancia, está conseguida la alternancia del estilo coloquial con las imágenes surrealistas. Hay, no obstante algún acierto expresivo, como el de la paranomasia en los versos finales: “Y el perro me tuvo miedo / en la calleja callada”, que, por cierto, usó Andrés Trapiello en uno de sus poemarios[19].

Los tres últimos poemas inéditos que contiene Guillermo Osorio 10 años después son tres elegías y dos sonetos. La primera y más larga de aquellas es la contenida en Río de los peces, dirigida a la muerte. En “Asonante” son los muertos, no los objetos de la elegía sino de la interrogación del poeta. El poema cumple con su título y, a menudo, parece ser la rima la que trae las ideas que, aunque destilan cierta ironía, tampoco van muy lejos.

Los dos poemas finales[20], escritos en cuartetos endecasílabos tienen la sólida arquitectura formal y expresiva del mejor Guillermo Osorio, esa perpleja rotundidad y ese alienamiento sereno y desesperanzado que caracteriza a sus sonetos. Son un digno final a la poesía de este hombre desdichado, tierno, absurdo y profundamente espiritual que vivió semiolvidado y el tiempo tampoco ha querido rescatar. Sirvan estas líneas como evocaión, también desesperanzada, de su memoria.

La poesía de Guillermo Osorio, que nunca se preocupó de publicar sus libros y menos de ordenar sus poemas, además de muy tardíamente en relación a su decurso vital, se publicó en ediciones bastante precarias y, es de suponer, de escasa tirada. Si en Veinticinco sonetos figuran únicamente los poemas, precedidos del dibujo de Rafael Azcona que se reproduce allí, como una suerte de homenaje a la pareja de poetas, en Río de los peces hay un material heterogéneo que se intercala entre los poemas: apuntes, reproducciones de notas manuscritas, fotografías, cartas…todo organizado de forma nada académica. Dada la discutible calidad y la evidencia de que Guillermo no dio por buenos los textos manuscritos, se ha optado por reproducir únicamente los poemas reproducidos en letra de imprenta. Guillermo Osorio, 10 años después está también organizado de manera discutible. A veces ni siquiera se distingue bien cuando termina un poema y comienza el siguiente. De este libro se han reproducido aquellas composiciones que no figuraban en los libros anteriores.

N O T A S

[1] Gómez Porro en su diccionario da la fecha (errónea) de 1920 y no proporciona la del fallecimiento.

[2] El poema “Certificado de adhesión al Movimiento” pertenece a su libro, Poemas a la sinceridad, Madrid, Aguacantos, 1997, que dedica a su marido: “Para ti, Guillermo, el amor de mi vida”. En sus últimos versos (p. 24) sentencia: “Lo dice su hija, / Camisa Vieja, joseantoniana. / Y el que diga lo contrario / que saque la espada del IMPERIO / que no hay Imperio más Grande / que el imperio del Amor. / Que se lo pregunte a Adelaida / que tiene un padre rojo.

[3] Adelaida Las Santas compuso una antología del grupo, prologada por Gloria Fuertes, en la que da curiosas, aunque breves, noticias del mismo, Versos con faldas (Breve historia de una tertulia literaria fundada por mujeres en el año 1951, Madrid, Aguacantos, 1983.

[4] Poesía Española, Ágora, Platero, Rumbos, Macanaz…, las dos primeras, sin embargo, tuvieron alguna repercusión, especialmente, Poesía Española, de publicación mensual y carácter oficialista.

[5] Hasta el 26 de junio de 1986 en que se publicó el Real Decreto, no alcanzaría rango oficial.

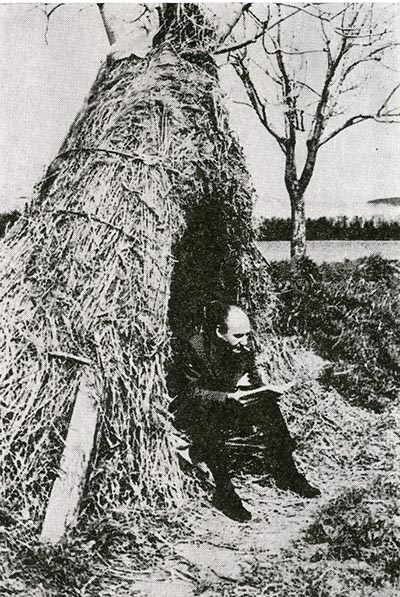

[6] El poeta se había habilitado un chozo a orillas del Huécar, donde frecuentemente se refugiaba en sus visitas conquenses. (V. Fotografía)

[7] Quizá su protagonismo más sonado lo constituyera el desvelamiento de un caso parecido al de la locutora Ana Rosa Quintana, a la que, para su libro Sabor a hiel, le sirvió de “negro” su ex cuñado el periodista David Rojo, que, además, plagió largos fragmentos de obras de Ángeles Mastretta, Colleen Mc Cullough y Danielle Steele. Martínez Remis oficiaba de “negro” de Julia Maura, hija de del Duque de Maura y nieta de don Antonio, dramaturga y colaboradora de ABC. Un lector descubrió plagios de Oscar Wilde en alguno de los artículos del autor/a y el diario madrileño hubo de prescindir de su prestigiosa firma. No obstante, años después ella publicaría con un revelador posesivo, Estos son mis artículos. Lógica y necesidad del plagio (1953), donde, tan pintoresca como descaradamente, justificaba su proceder. Cosas de la aristocracia.

[8] La amistad entre ambos poetas debía de ser antigua y Carriedo escribe en los diarios sobre él. En ellos escribe: “…es buen muchacho este Guillermo y su vida una de las más inmateriales que conozco, hasta la bebida es amada por él más que por otra cosa”. Cit. por Francisca Domingo Calle, El constituyente imaginario en la obra poética de Gabino Alejandro Carriedo, Tesis doctoral presentada en la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid, 2000. Por otro lado, uno de los pocos textos críticos de Guillermo Osorio, “Gabino Alejandro Carriedo lanza una selección de poesía”, fue publicado en el santanderino diario Alerta, 12-I-1951.

[9] Únicamente el segundo de los cuentos “Que recen los muertos” está escrito en tercera persona. Realmente, Osorio escribe como quien narra verbalmente un sueño que acaba de tener y, probablemente, fuera este su método de escritura, dada la profusión de detalles que sus cuentos reúnen.

[10] Figura que tuvo algún paralelismo con Guillermo Osorio fue Pedro Barrantes, uno de los bohemios más constantes, etílicos y desastrados del periodo de intersiglos, que tituló Delirium tremens (1890) el más importante de sus libros de poesía. La obra une al atractivo y extrañeza de su título, un tono furioso, rebelde y hasta blasfemo que contrasta con otros de sus escritos, anteriores y posteriores, en los que se muestra como un poeta religioso. V. Javier Barreiro, “La poesía atrabiliaria del leonés Pedro Barrantes: Del canto bíblico a la blasfemia” en Cruces de bohemia, Zaragoza, UnaLuna, 2001, pp. 181-200.

[11] Ya se vio (nota 8) la amistad de Osorio con Carriedo. Este cuenta en sus diarios las visitas que, cuando está enfermo del riñón, le prodigan Guillermo y Carlos Edmundo de Ory. Osorio, sólo o acompañado, no dejó un solo día de visitarlo durante su dolencia.

[12] Uno de los siete cuentos que contiene El perro azul, “Noche de caballos”, está extraído del libro anterior.

[13] V. por ejemplo, Jiménez Martos: “Logró hacer del soneto una auténtica síntesis expresiva. Los suyos logran, por lo común, una doble diana: la arquitectura combinatoria que es algo más que la medida de cuartetos y tercetos, y la picuda consecuencia en el decir. No son ni garcilasistas ni tremendistas; o sea, que eludió las principales vertientes endecasílabas durante el periodo de posguerra. Otro signo de las ganas de independizarse a toda costa”. (Aguacantos, p. 100).

[14] Además de la escasa fecundidad del poeta, la cifra de 25, seguramente viene traída por el acontecimiento que conmemora la colección: “Es una colección de poesía que fue fundada por GUILLERMO OSORIO (sic), el día 7 de mayo de 1980, con motivo de sus bodas de plata con Adelaida” (Texto de Adelaida en Aguacantos (1985), p. 7

[15] MARTÍNEZ RUIZ (2006), p. 26

[16] Eduardo Alonso había nacido el 13 de octubre de 1898 en Fuenteálamo (Albacete) y pasó su infancia y primera juventud en Valencia. Capitán de requetés por méritos de guerra, ello no le impidió una íntima amistad con el exiliado y preso, Guillermo Osorio. Alonso hizo fortuna, que dilapidaría para entregarse en cuerpo y alma a la poesía y fundar en 1950 la citada tertulia “Versos a medianoche” del café Varela. Su costumbre de escribir en los tickets de los cafés poemas muy cortos deparó su primer libro Tickets de café (1948), prologado por Manuel Mur Oti y epilogado por César González Ruano. Siguieron Versos nuevos (1949), Aire y ceniza (1950), Sólo ceniza (1951), prologados respectivamente por Gregorio Marañón, Dionisio Gamallo Fierro y Dámaso Alonso. El último de sus libros, Para el viento (1953), ya sin prólogo, contenía dibujos de Gárate. Eduardo Alonso murió en Madrid el 4 de abril de 1956.

[17] Nacida en 1934, Carmina Morón debutó con dieciséis años en la compañía de Lola Membrives pero pronto se dedicó prioritariamente a la recitación. Fue una de las habituales en las sesiones de “Versos con faldas”, organizadas por Adelaida Lasantas y de los recitales del café Varela pero también participó en otros muchos actos públicos, como el famoso Festival Poético de Segovia en 1953. Pronto Carmina pasó a Radio Sevilla y en 1956 obtuvo el Premio Ondas a la mejor locutora.

[18] Pintor alcarreño (1909-1997), que cuenta con un museo dedicado a su obra en Sigüenza (Guadalajara).

[19] “Adonde irá, me pregunto / esa calleja callada / que viene desde el molino” (“Un 29 de diciembre”), Andrés Trapiello, Acaso una verdad, Valencia, Pre-Textos, 1993.

[20] El primero de ellos, “Elegía esperanzada”, apareció en el nº 4 de la gaditana revista Platero, correspondiente a marzo de 1951.

O B R A S

- -El bazar de la niebla (Cuentos oníricos), Madrid, Cultura Clásica y Moderna, Madrid, 1960.

- -Veinticinco sonetos, Madrid, Aguacantos, 1980.

- -El perro azul. Cuentos, Madrid, Aguacantos, 1981. La blua hundo (Traducción al esperanto de Miguel Fernández), Madrid, Viuda de Guillermo Osorio Martín, 1987.

- -Río de los peces (y otros recuerdos de Cuenca),Madrid, Graf. DO-MO, 1984.

- -Guillermo Osorio 10 años después, Madrid, Aguacantos, 1993.

B I B L I O G R A F Í A

- M. C., “Retrato de poeta”, ABC, 13-III-1986.

- CARRIEDO, Gabino Alejandro, “Solapa” en El bazar de la niebla (Cuentos oníricos), Madrid, Cultura Clásica y Moderna, Madrid, 1960.

- GÓMEZ PORRO, Francisco, La tierra iluminada. Diccionario literario de Castilla-La Mancha(vol. II), Albacete, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 2003, p. 177.

- LAS SANTAS, Adelaida, Poetas de café, Madrid, Cultura Clásica y Moderna, 1959.

- MARTÍNEZ RUIZ, Florencio, Poetas en el vientre de la ballena, Cuenca, Diputación de Cuenca, 2006, pp. 261-269.

- TORRES, Raúl, “El río eterno de Guillermo Osorio”, prólogo a Río de los peces (y otros recuerdos de Cuenca), Madrid, Graf. DO-MO, 1984, pp.7-9.

- UMBRAL, Francisco, Diccionario de literatura. España 1941-1995. De la posguerra a la modernidad, Madrid, Planeta, 1995, p. 194.

- VARIOS AUTORES, Aguacantos, Madrid, 1985.

Comparte esto:

El blog del autor: https://javierbarreiro.wordpress.com/