Por Carlos Calvo

Subdirector del Pollo Urbano

Toda historia tiene un escenario y el escenario, a veces, es la historia.

En ‘Lecciones de abismo’, que acaba de llegar a las librerías, Julio José Ordovás pone la prosa en cualquier esquina de la Zaragoza urbana, de la inmortal gusanera, y deja que pase el tiempo, como diciendo: si no te mueves, maldita sea, se mueve el mundo. Una ciudad al modo de un salón en el que empiezan a sucederse vidas de interior. Y ese salón es una ventana a la humanidad, todo cabe ahí: el amor, el desgaste, la muerte, el progreso, el tormento, el éxtasis, la infancia, los adolescentes, los adultos, los viejos, las comidas pobladas, la despoblación de la mesa familiar -ese drama silencioso-, los cambios existenciales, las modas que pasan y vuelven, la transformación urbanística, los deseos que nacen y fenecen, los sueños que se cumplen ahí, pero en miniatura, las memorias, los olvidos, los encuentros, los desencuentros, las mudanzas, los divorcios.

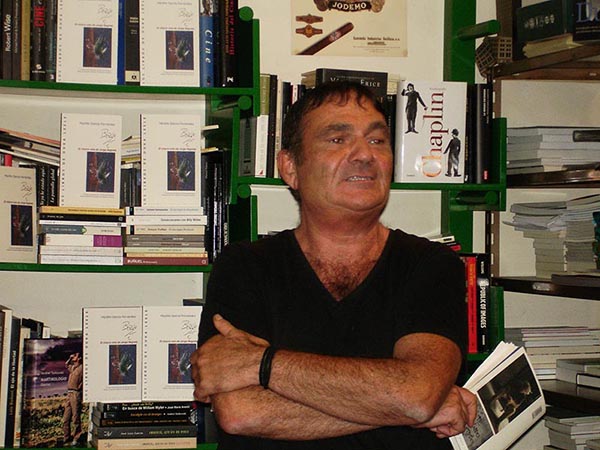

Hay algo en Ordovás que coquetea inevitablemente con la imprudencia, con la infracción, o el desacato, y eso su calva, a la que recurrentemente se refiere su obra, lo recoge, y lo reserva, mientras remata el énfasis de una lámina de escritor que aúpa siempre la dificultad de atar la simpatía con el pensamiento, la bondad con el riesgo. Como cualquier capitán Ahab pidiendo perdón a su manera por no llevar más arpón que el de la palabra, Ordovás ha pergeñado un libro que podría parecer un ejercicio de estilo (en apenas ciento cuarenta y tres páginas), que también, pero es mucho más, un elogio a lo más variopinto del ser humano, con varios, muchos, momentos de esa literatura que se agarra a la memoria como costra de arroz a la paellera. El último capítulo, como dice Hilario J. Rodríguez, de la gran novela sobre Zaragoza que lleva escribiendo desde hace años Ordovás.

Desde esa esquina del universo que es la Inmortal se intuyen muchas cosas, como que no solamente estamos unidos por la sangre, sino también por los espacios que compartimos, por los objetos que creamos o compramos y utilizamos, y que conforman parte de lo que somos. Todo es luz y silencio, como la buena pintura. Todo es delicado y preciso, como la buena prosa. Todo, así, convierte la luz en oscuridad, la verdad en mentira y el silencio en verdad. Ordovás, a la manera del Semprún de ‘La escritura o la vida’, entiende que la literatura necesita su propio espacio de intimidad, ese margen donde lo inmediato cede paso a lo inexplicable. Lo suyo no es escapismo, es aterrizaje. Con precisión, decía. Con propósito. Y con humor e ironía, de una gracia sintáctica y sintética. También con la sonrisa torcida.

La literatura de Ordovás preserva el asombro y protege su arte, entendiendo que revelar más de la cuenta sería como quitarle la música a una canción: dejaría, maldita sea, de emocionar. Por eso, acaso, le gusta hablar con el librero de la muerte de la novela y con el quiosquero de la muerte del periodismo y con el párroco de la muerte de dios (con minúscula). A veces el pasado nos sirve, porque se deja instrumentalizar, y a veces nos incomoda, porque no se ajusta a la última pirueta moralista demandada en el presente. No aceptamos que el pasado sea una cosa distinta de nosotros, con sus valores, categorías y lógicas, y le exigimos retrospectivamente lo imposible, que se adapte a nuestra moral, esto es, o que no estorbe. De esto escribe y acierta y pulsa Ordovás lo que sucede con la palabra representativa y mudada, siempre cargada de esa alforja de vida que da el patrullar las calles de Zaragoza, solo o con los colegas. Y es muy zaragozano de una Zaragoza felizmente bastarda y extendida, evidente de sangres mezcladas, con su pluralidad de razas y credos. También es tímido y sagaz, valiente y cortés, calvo y panadero.

Ordovás, que aparenta dudar lo justo, que es la condición secreta de los que piensan dudando a solas, se bautiza en 2004 con ‘Días sin día’, de la editorial Xordica, la misma que publica ahora estos sentidos de despeñadero veintiún años después, cuyo título está cogido del novelista, dramaturgo y poeta francés Julio Verne. Desde entonces ha cultivado diversos géneros, desde la poesía -‘Una pequeña historia de amor’ (2011)-, el diario -‘En medio de todo’ (2016), ‘El peatón sentimental’ (2022)- o la novela -‘El Anticuerpo’ (2014), ‘Paraíso Alto’ (2017), ‘Castigado sin dibujos’ (2023)-. Y en toda su obra desnuda su escritura del ramaje artificial e innecesario y reduce la metáfora, apacigua el adjetivo, simplifica la construcción sintáctica. La suya es una literatura de ideas bien sopladas, poseedor de un depósito de historias por contar, de cuando ha ido encontrando por la vida. Textos en los que el desconcierto es el motor de explosión. En ellos lanza provocaciones e ideas como quien echa migas a las palomas. Pero migas de masa madre.

Con esa apariencia de hombre calvo en fuga que necesita ayuda para vestirse de guapo para el amor, Ordovás escribe como el pintor que se desentiende de sus obligaciones profesionales, de los encargos, del mercado, y mira a su alrededor, lo que tiene más a mano. Sigue su propio camino y busca la belleza en el agua corriente de lo cotidiano, sin disfraces, sin rendir cuentas a dios. Siempre atento a los detalles mínimos, a las sombras de todas esas pequeñas cosas que nos rodean y nos dan calor. Ordovás escribe en primera persona de sus largos paseos por las encías podridas de su venerada Zaragoza. La amante díscola. Una ciudad a la que le gusta recorrer sus entrañas. Una ciudad espectral. Una ciudad vampira. La escritura como fuente de consuelo, “manantial en el que hundo mi boca y bebo sin saciarme”. Lecciones de abismo, en efecto, en su declaración de intenciones: “Solo soy cuando escribo. De lo que se trata es de abrir el grifo y dejar que la prosa corra al azar de los vaivenes de la vida. Claro que hay veces que uno abre el grifo y no sale nada. Ni una gota. Lo mejor, entonces, es agarrar la mochila y echarse a la calle”.

Ordovás escribe, esto es, como si paseara, como un singular peatón sentimental, acompasando el ritmo y la respiración de la prosa a sus pasos. Y le gusta abrir su libreta y sentir que por sus páginas corre el aire, el tráfico, la vida. Y, sobre todo, le gusta recordar aquel pasaje de ‘Viaje al centro de la Tierra’, cuando el protagonista de esa novela publicada en 1864, un profesor de mineralogía en su aventura expedicionaria al interior de las entrañas terrestres junto a un guía y su sobrino, le dice al familiar: “Observa y observa muy bien. ¡Hay que tomar lecciones de abismo!”. El autor zaragozano cuenta lo que ve, lo que oye, lo que le cuentas. Mira donde otros no se atreven a mirar, abre los oídos cuando los demás se los tapan. Interactuar con su ciudad, mirarla, olerla, respirarla, tocarla, parece sanar al escritor. Su ojo escanea el horizonte para calmar, equilibrar y elevar las células asesinas de su sangre.

A Zaragoza siempre la han definido mejor los de fuera, a veces con la palabra, otras veces con la técnica, y siempre con su desvelo, con la confusión del recién llegado. Pero el aire de la ciudad, la manera alambicada que tiene esta Zaragoza pujante de homenajearse a sí misma, lo ha explicado de modo elegante la pluma de este escritor zaragozano. Porque las ciudades no solo las crean los arquitectos, también las crean los escritores. Pero es indispensable contarla de dentro afuera, para hablar, en realidad, de la soledad y la pérdida. Cuando en tu casa ya no te espera nadie: ni una mujer sonriente, ni un hijo enfurruñado, ni un compañero de piso tocapelotas, ni un perro hambriento, ni tan siquiera un canario que te alegre los oídos con sus trinos de bienvenida. En esa casa, maldita sea, solo te espera un televisor que vomita bazofia, un fregadero lleno de platos sucios y una cama con las sábanas frías y arrugadas. Vivir es perder, sí. Porque somos simples piezas en la cadena de montaje de la ciudad.

Para sus intereses, para explicarse, Ordovás tira en ‘Lecciones de abismo’ de pensamientos de gentes de las letras, mejores o peores, desde Cervantes a Gil de Biedma, desde Víctor Hugo a Javier Marías, desde Dostoievski a Marsé, desde Balzac a Neruda, desde Proust a Pombo. También aparecen Cioran, Chateaubriaud, Jarnés, Modiano, Simenon, Zúñiga, Le Carré, Fleming, Azorín, Bécquer, Wilde, Mallorquí… O el zaragozano Julio Antonio Gómez, siempre tan cerca de las trampas, “el poeta más orondo, cachondo y apasionado que ha parido la inmortal gusanera”. Igualmente desfilan por sus páginas pintores (Goya, Gauguin, Ramón Gaya), maestros del séptimo arte (Peckimpah, Truffaut, Rossellini, Pasolini, De Sica), el sonido de las aves (ya sean garzas o cormoranes o gorriones o el cua cua de los patos) y las obsesiones propias del terruño (Ebro, cierzo, niebla). Y, sobre todo, su hijo, el fiel escudero, de quien no se separa para enseñarle las cosas de la vida, los valores perdurables, la mirada larga, la memoria del pasado. La sabiduría convertida en faro que brilla, orienta e ilumina la incertidumbre.

Acaso por ingenuidad, acaso por una pasión de orden místico o una fe desbordante en la palabra, aún cree que con la literatura es posible cambiar algunas cosas. No echar abajo nada, pero ir despacio levantando algo. En eso está este hombre calvo y flaco que asoma, ya, algo de barriga, con cara de no haber roto un plato y flambeado de ideas contrarias. Un pedazo de escritor de la escritura aragonesa que esconde, bajo modales de confesor cálido, el conglomerado de una prosa desafiante que debería ser de uso corriente, dispensada sin receta en las farmacias. Porque la vida es la vida, viene a decir Ordovás, y endulzar la realidad es traicionar la verdad de las cosas. Esas cosas de la vida, sí, reflejadas en calles y bares y portales y canchas y gimnasios y peluquería y autobuses y comisarías y salones recreativos e iglesias. Y luego están, claro, los amigos, las amantes, las camareras, las canonesas, los inmigrantes, los taxistas. Y el polvo blanco, fila va, fila viene, esparcido por todas partes. La vida, en fin, es un caos entre dos silencios, por decirlo con Joyce. De un vacío a otro. Pero el arte nos mantiene con vida. Para Ordovás, al cabo de la calle de dios y el diablo, escribir es vivir. No queda otra que darlo todo, bailar, escribir hasta la sangre. Con calva o sin ella.

Porque la calva, en Ordovás, es un auxilio secreto, un cuaderno de otra índole que retiene la arborescencia de lo que él va y escribe. La calva es un retiro y, por tanto, un ensimismamiento, y hasta yo diría que la obra de este escritor zaragozano vive del diálogo con su calva, la asamblea bestial que es todo hombre que escribe. Por eso se echa a la calle como un explorador verniano, con mil ojos y la ambición de penetrar en el secreto de las cosas atravesando muros y espejos. Así lo dicen los de la editorial Xordica: “En esta novela caleidoscópica de la vida diaria, Ordovás registra luces y sombras, voces y ecos, y vemos cómo la ciudad le atrapa, le araña, le arropa, le acaricia y le consuela. El resultado tiene tanto de autorretrato íntimo como de retrato colectivo. La alegría de andar da vida a unas páginas en las que, como en los cuadros de Van Gogh, resplandecen la belleza y el misterio de lo cotidiano”.

Al final, mientras hace las maletas y mete en cajas sus libros para irse a vivir con su madre, Julio José Ordovás se da un respiro y se tumba en un sofá de cuero muy raído, contemplando las grietas del techo como si escrutara las líneas de su vida.