Por Don Quiterio

El documental es un género cinematográfico que invita al conocimiento de un lugar, un colectivo, una persona, un personaje… Y un documental exige un contacto directo con lo que ocurre, con los hechos, los documentos, la imagen real y la voluntad de mostrar, señalar, iluminar un lugar, persona o personaje.

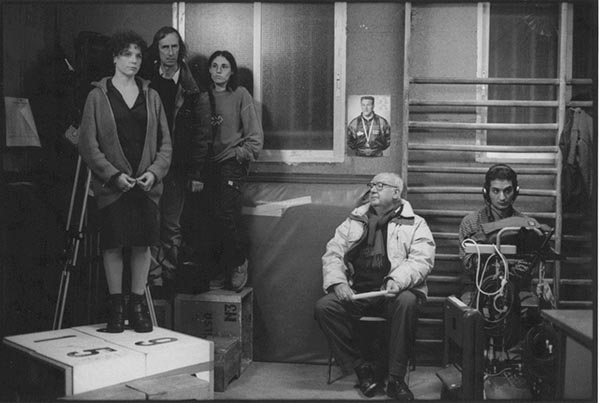

El granadino afincado en Zaragoza Germán Roda hace documentales, mejores o peores, sobre personajes a los que ilumina, al escritor Manuel Vilas, al payaso Marcelino, al tenor Fleta, al pintor Goya, al fotógrafo y realizador amateur Pomarón… Y ahora le toca el turno al cineasta zaragozano José Luis Borau. Los materiales que emplea Roda para atrapar a su personaje son variados, desde testimonios de los que lo conocían y trataron hasta imágenes de archivo, documentos visuales tanto del protagonista como de la época y los propios testimonios suyos. Es un trabajo pulcro, visualmente elaborado (fotografía de Daniel Vergara), que permite conocer y entender al escritor, director, productor y guionista zaragozano, tanto su talento como cineasta y hombre de las artes y las letras o por mantenerse impermeable a su memoria. Una memoria a la que se acercan Icíar Bollaín, Manuel Gutiérrez Aragón, Alicia Sánchez, Miguel Rellán, Fernando Méndez-Leite, Agustín Sánchez Millán, Luis Alegre, Miguel Ángel Lamata, Antón Castro, Carlos Fernández Heredero, Bernardo Sánchez Salas…

También de Germán Roda, en colaboración con Laura Bueno, es el trabajo ‘Kraus, el último romántico’, sobre la vida profesional y personal de uno de los tenores más importantes del mundo, donde se ofrecen imágenes grabadas por el propio protagonista con su cámara de súper-8 milímetros: sus hijos recién nacidos, su esposa Rosa Ley Bird, las vacaciones veraniegas, las fiestas navideñas… Como veremos, muchos son los documentales que se hacen sobre esta tierra nuestra, o simplemente realizados por gente de esta tierra nuestra, pero muchas veces recelo de ellos. En este género debe haber una mirada, una autoría, un trabajo cinematográfico más allá de lo que podría ser el reportaje, que para mí es otra cosa. Un documentalista debería ser una persona que mirara el mundo y, por tanto, tendría que tener una posición ante él. Porque siempre hay una postura política en tanto que siempre hay una mirada y un lugar desde el que habría que posicionarse frente a las historias. Sin hagiografía. Sin paternalismos. Sin concesiones. Y esto sucede muy pocas veces, maldita sea. En cualquier caso, sigamos con el recorrido de estos recientes trabajos con sabor aragonés, empezando por los largometrajes. Pasen y vean.

Dirigido por el ainsetano Maxi Campo, ’21.000 palabras’ habla sobre la labor de Ángel Luis Saludas, considerado el María Moliner del belsetán de Sobrarbe, una lengua en peligro de extinción. Ganadero de Espierba, a seis kilómetros de Bielsa, Saludas lleva casi cinco décadas creando un diccionario de esta variedad del aragonés, que apenas se ‘charra’ fuera del lugar. En efecto, apenas treinta personas hablan actualmente este dialecto y ninguna institución se preocupa por mantener esta lengua. Su cruzada personal por dar forma a un diccionario, y para que su lengua materna no caiga en el olvido, es el fundamento de este audiovisual, “y ojalá sirva para que manden por aquí a filólogos y lingüistas”, manifiesta el protagonista, conocido en su valle como ‘Barré’, el nombre de su casa familiar. El subtítulo en belsetán, ‘Un tozudo e dos collons’, es toda una declaración de intenciones. “Lo que más rabia me da”, afirma Saludas, “es que aún hay gente que ve estas lenguas como algo de cuatro pueblerinos, como si fuera parte del folclore, cuando es pura cultura”.

‘Habitar la nada’ recoge los testimonios de las personas que habitaron los pueblos de colonización desde su inicios, dándoles vida, en un largometraje codirigido por Eduardo de la Cruz, madrileño con casa en Broto, y la oscense Amalia Sesma, quienes trabajan juntos en numerosos trabajos como ‘Aragón inesperado’. Por su parte, ‘La marsellesa de los borrachos’ es un documental musical y etnográfico sobre los cantares clandestinos de la resistencia republicana y antifascista. El título está tomado del panfleto que el régimen de Franco hizo circular para deslegitimar, tildándola de blasfema, amoral y antirreligiosa, la publicación del ‘Canti della nuova resistenza spagnola’, con sus jotas aragonesas, coplas andaluzas o romances y coros repletos de mordacidad y virados hacia lo político, unas composiciones condenadas al exilio. Dirige Pablo Gil Rituerto, su estreno como realizador y que fuera montador en películas de Mercedes Álvarez, José Luis Guerín, Lois Patiño o Marc Recha.

‘Mil leyendas, un grial’ se adentra, esto es, en las leyendas vinculadas al Santo Grial y la realidad que se esconde tras las mismas, haciendo un recorrido por el presunto camino que siguió la sagrada pieza. El cineasta valenciano Manuel Cabo Sánchez elige la vía romana que comienza en emplazamientos de las comarcas de la Jacetania y Alto Gállego (Siresa, San Adrián de Sásabe. San Juan de la Peña, Yebra de Basa), pasa por el palacio de la Aljafería en Zaragoza, entre otros lugares, y llega a la catedral de la capital del Turia.

Otros valencianos, Kevin Castellano y Eduardo Hirschfeld, son los responsables de ‘El arte de los analfabetos’, la historia del octogenario Antonio Castaño -abuelo de Kevin- y su padre Manuel en busca de trabajo en época de posguerra, desde Meliana hasta Pamplona, pasando por los Pirineos oscenses cuando el primero tenía ocho años. En el trayecto pasaron por Barbastro, Alquézar, Colungo, la Sierra de Guara, Betorz, Sarratillo, Alastrué o Aínsa. Este largometraje hace el mismo recorrido setenta y cinco años después con las memorias de Castaño como guía en una suerte de vídeo familiar.

‘Naharina’ es un documental social sobre la resistencia comunitaria en el Kurdistán sirio frente a la invasión turca, en el que se muestra cómo es su vida cotidiana, profundizando en el confederalismo democrático. La idea es mostrar, pues, cómo funciona este modelo de gobierno basado en la democracia asamblearia, cimentado en la convivencia, el feminismo y el ecologismo. Aunque el patriarcado existe en todas partes, la ideología de la revolución kurda derriba estereotipos y tiene claro que sin la liberación de las mujeres no hay justicia, por lo que se esfuerzan por alcanzar la igualdad. Dirigen al alimón Ferran Domènech y la oscense María Recreo, autora igualmente de la fotografía.

Más largometrajes documentales: ‘Dos reales azul: historia de un sello de un millón de euros’, del cineasta zaragozano José Manuel Herráiz, siempre con un especial interés por investigar aspectos del arte y de la historia relacionados con Aragón; ‘El ingeniero militar Roque Joaquín de Alcubierre’, sobre este zaragozano del siglo dieciocho que llevó a cabo hallazgos arqueológicos como Pompeya y Herculano, con producción de la compañía aragonesa Crew Films y dirección de la zaragozana Silvia Pradas; ‘Ellas cuentan’, el día a día en la residencia comarcal de mayores La Solana, del cineasta madrileño Juan Carlos Somolinos, montañero y profesor de dibujo que vive en Sobrarbe desde 1998 y monta el albergue Saltamontes en Fiscal; o ‘Vidas irrenovables’, dirigido por el extremeño Francisco José Vaquero, una mirada al modo de transición energética que sufre España y que aboga por hacer una gestión correcta de los recursos, narrado por una cincuentena de personas de diferentes zonas rurales, desde Andalucía a Galicia, pasando por Aragón, quienes cuentan su convivencia con macroproyectos de energías renovables ubicados cerca de sus lugares de residencia, cómo ha sido el modo de operar de las administraciones y las empresas, y cómo está siendo convivir con ellas o lo que supone para sus vidas y el ecosistema.

En cuanto a cortometrajes documentales se han realizado últimamente también un buen puñado. ‘A galopar’ habla de la organización Coros y Danzas creada en 1939 al amparo de la Sección Femenina, que en sus inicios se dedicó a recoger, recuperar y conservar el folclore por toda España, y a partir de 1942 comenzó a realizar giras en el exterior para mostrarlo. Este trabajo se centra en el viaje a bordo del buque Monte Ayala desde el puerto de Bilbao que les llevó de gira por Latinoamérica en 1949, una expedición de un centenar de personas, en su mayoría mujeres. El padre de Marko Zaragoza, Antonio, fue en ese viaje, escribiendo un diario con material gráfico, que le sirve a la bailarina, coreógrafa y estudiosa del folclore Manuela Adamo, realizadora del documental junto a Ana Asión, para hacer una tesis doctoral que sirve de base para esta obra, también inspirada en la novela del propio Marko ‘La silueta del Monte Ayala’. La riqueza del folclore aragonés fue mostrada al otro lado del Atlántico por Sara Villacampa, Conchita Fernández, Conchita Jiménez, Laura Gella, Visitación Sánchez, Victoria Calvo, Hortensia Álvare, Agustín Cuello, Rogelio Adiego y, por supuesto, Antonio Zaragoza.

‘Baitico, el hombre-libro del valle de Bielsa’ (‘Baitico, l’ombre-libro de la valle de Bielsa’) es una pieza de carácter etnográfico y en lengua aragonesa que dirige Luis Miguel Bajén, en la que ofrece un testimonio lingüístico excepcional y pone en el centro la voz y la memoria de uno de los últimos hablantes de aragonés belsetán, capturando con gran sensibilidad sus palabras que nos devuelven la memoria del mundo rural aragonés del siglo veinte. También de carácter etnográfico y en lengua aragonesa son los cortos ‘La tierra que somos: un vuelo sobre nuestras raíces’ (‘A tierra que somos: un vuelo sobre as nuestras radizes’), que realizan al alimón Daniel García y Ana Constante; ‘Cuando el mundo cambia’ (‘Cuan el mon cambia’), codirigido por Javier Moreno, Carmen Castán, Gonzalo García y Arancha Vega; ‘Ixigoleta y Bordón’, testimonio sobre la gaita de boto y su recuperación que dirige Silvia Orós; y ‘Antorchas de San Juan’ (‘Tiedas de San Chuan’), de Roberto Serrano;

Termino la reseña con ‘Enclaves: red de patrimonio histórico’, una serie documental que presenta Nacho Rodríguez, bajo la dirección de José Berodas González (‘Enológica’, ‘Siente lo rural’), para llevar los monumentos más emblemáticos de España a la pantalla. En el primer capítulo, Valderrobres y Albalate del Arzobispo se manifiestan como piezas clave de la riqueza histórica medieval de Teruel, mostrando los dos castillos respectivos de estas localidades, al tiempo que hace un recorrido por el arte, la cultura y las tradiciones.